Viver em um mundo perigoso

Nueva Sociedad Novembro - Dezembro 2024

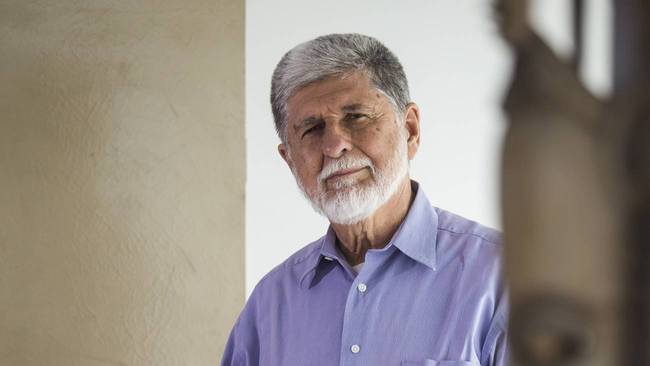

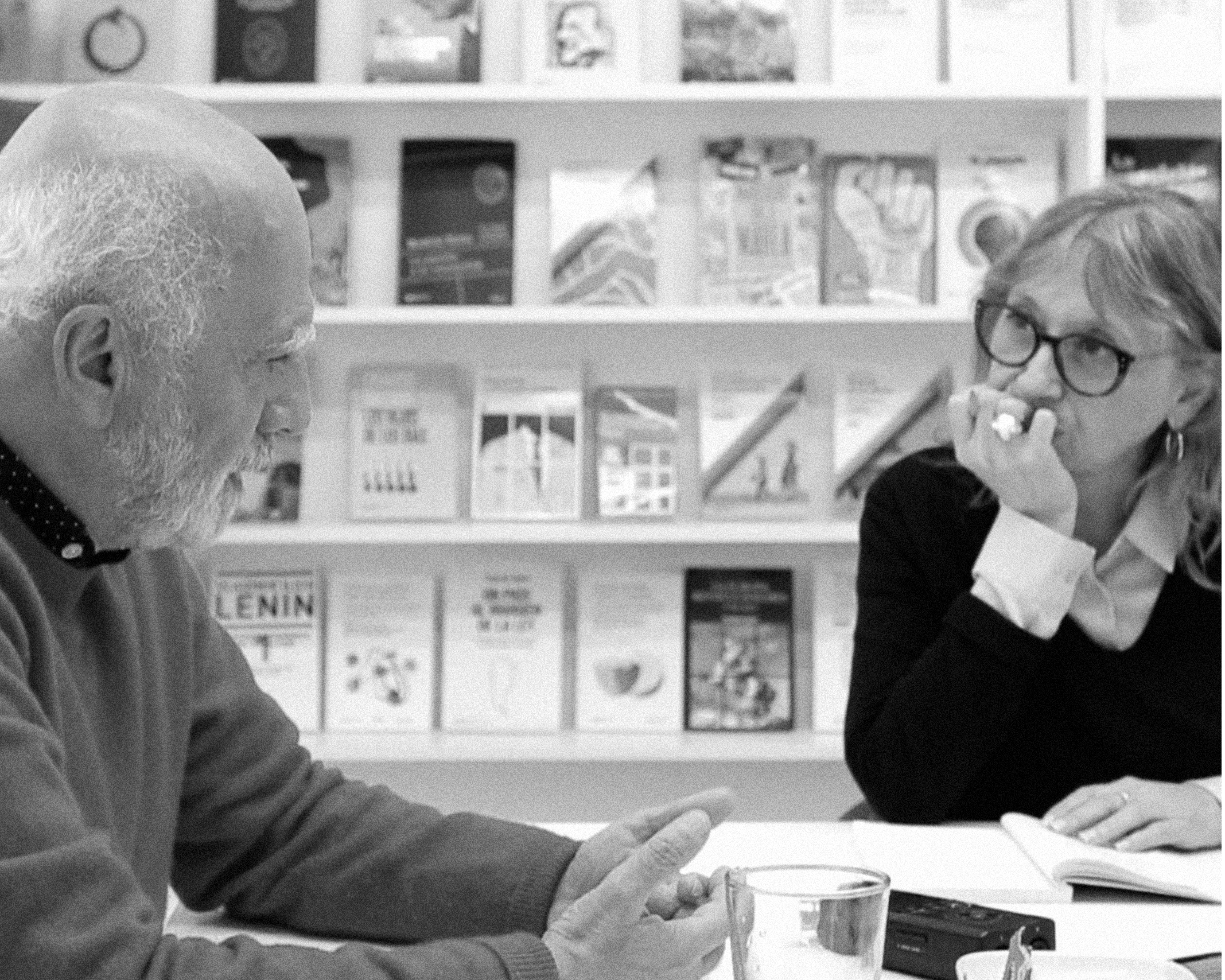

O mundo se tornou um lugar desconcertante. Por que não vivemos hoje uma nova Guerra Fria? A China continua pertencendo ao denominado Sul global? Como está ocorrendo a transição nas relações de poder global? Essas são algumas das perguntas respondidas por Juan Tokatlian, professor plenário da Universidade Torcuato Di Tella (utdt, Buenos Aires) e um dos maiores especialistas em relações internacionais da América Latina.

O mundo se tornou um lugar desconcertante. Por que não vivemos hoje uma nova Guerra Fria? A China continua pertencendo ao denominado Sul global? Como está ocorrendo a transição nas relações de poder global? Essas são algumas das perguntas respondidas por Juan Tokatlian, professor plenário da Universidade Torcuato Di Tella (utdt, Buenos Aires) e um dos maiores especialistas em relações internacionais da América Latina.

Embora não tenha passado muito tempo desde que o mundo festejava a globalização, o presente mostra uma tendência dos países a se fecharem, quase como se quisessem evitar o efeito borboleta de se verem afetados por problemas que nascem em outro espaço. A relocalização de empresas hoje não é prioridade, e alguns organismos falam de um conceito, fragmentação, algo que poderia estar fechando a possibilidade de um crescimento econômico mundial. Em matéria política, isso vem acompanhado de um ressurgimento dos nacionalismos e da xenofobia. Como você vê este momento e o que pensa dessa ideia de um mundo com países cada vez mais fechados?

Acredito que o primeiro aspecto em que se deveria pensar é como nos situamos diante de um determinado momento da história para analisá-la. A meu modo de ver, há um prazo muito longo, há ciclos mais breves e restritos, e há conjunturas precisas. O que quero dizer com isso? Uma das causas da fragmentação do mundo à qual você se refere é que vivemos atualmente uma mudança profunda e de longa maturação; considero plausível afirmar que vivemos uma grande transformação em nosso cotidiano. Por mais de três séculos, desde o final do século xviii – primeiro de forma incipiente e, depois, mais acentuada –, estivemos sob um claro predomínio do Ocidente. Eu me refiro à preeminência de seus valores, instituições, regras, preferências e interesses, acompanhada de uma sensação de que esse acervo ocidental poderia se universalizar em um tipo de processo natural, expansivo e progressivo, ou seja, superador. A partir do final da década de 1970, começamos a ver uma transformação notória em diferentes esferas, dimensões e dinâmicas, e aparece o que meu amigo Roberto Russell chamou – em um artigo em La Nación publicado em julho de 2022 – de um mundo pós-ocidental, no qual surgem outros interesses, instituições, regras e preferências que emanam do Oriente em um sentido amplo e transcendente1.

Você se refere à ascensão e ao predomínio da China?

Não me refiro somente à China, mas a um conjunto de culturas e civilizações que estão nessa parte do mundo e cuja voz, capacidade de projeção, influência e riqueza começam a ser consideradas por parte de um Ocidente já não mais onipotente. Em lugar daquele mundo relativamente homogêneo e não fragmentado que entendíamos ser dominado pelo Ocidente e que seguiria avançando, encontramos hoje certa confusão e sensação de perplexidade, ao menos – insisto e enfatizo – com nossas lentes ocidentalizadas. O que está acontecendo aqui? O que acontece é que tem surgido e crescido outro centro gravitacional, o que produz uma «sensação» de desordem. E a isso se soma a irrupção mais assertiva do Sul global heterogêneo, com recursos de peso e mais vocal. Como afirmamos em um trabalho recente feito com Roberto Russell, Mónica Hirst e Ana María Sanjuán, estamos hoje cada vez mais imersos em uma ordem não hegemônica2. Não há nenhum país ou coalizão de países, não há nenhum Estado ou coalizão de Estados que tenha uma capacidade de hegemonia universal e plena, e isso afeta igualmente os Estados Unidos e a China. Como comentei, também podemos olhar um momento histórico por um ciclo mais curto. E o ciclo mais curto que tivemos é certamente a denominada pós-Guerra Fria. O que isso significa? A Guerra Fria foi uma disputa abrangente. Ela era clara e travada em todos os âmbitos: nos campos econômico, político, diplomático e militar. O que a pós-Guerra Fria mostra é que o projeto dos eua de moldar a ordem internacional, principalmente segundo seus próprios interesses, foi ambicioso, exagerado e acabou fracassando. É daí também que surge nossa imagem de fragmentação e dispersão, pois perdemos o «ordenador» fundamental que foram os eua desde 1991 (o ano do colapso da União Soviética), que acabaram se transformando com o passar dos anos em um visível «desordenador» de fato. Nessa ordem não hegemônica, entretanto, é possível perceber a existência de um sistema mundial sobrecarregado de desencontros, atritos, perigos, lutas, dissidências e contradições. O que esperar de tal situação sistêmica? A explicação mais simples talvez seja fazer uma analogia com um computador pessoal, algo a que a maioria das pessoas tem acesso. Em algum momento, o computador alerta que o «sistema» está «sobrecarregado». Isso significa que há um excesso e que não é possível seguir adiante. Portanto, é preciso fazer algum ajuste. A opção disponível é reduzir ou remover alguns programas e arquivos, o que permite recuperar o funcionamento. Tomando esse símile como um equivalente funcional, a pergunta é: o que deve ser removido ou reduzido em um sistema global sobrecarregado? A democracia? A paz?

E além da falta de alinhamentos claros, quais seriam as grandes diferenças entre o estado atual e o da Guerra Fria?

Há várias diferenças. Eu me concentro em uma de muitas. Durante a Guerra Fria, tínhamos o que na disciplina das relações internacionais chamamos de «opções estratégicas escassas». O que poderia fazer um país, especialmente no que antes era conhecido como Terceiro Mundo? Ou ele se rendia aos eua ou buscava um contrapeso e acabava se unindo à urss caso Washington não impedisse esse movimento com todo seu arsenal de medidas diretas ou clandestinas, a maioria delas coercitiva. O que surgiu naqueles anos como a Terceira Posição, o Não Alinhamento ou a neutralidade era como uma tangente que buscava evitar esses posicionamentos. Mas no final das contas, e sobretudo se estivesse localizado neste Ocidente meridional, um país acabava entendendo que os limites de sua ação eram tangíveis e restritos, exceto nos raros momentos em que a relativa distensão entre as superpotências e a disposição política interna em cada país permitiam uma margem maior de ação. Em suma, aquele era um mundo conhecido e claro. O que temos agora é um mundo que paradoxalmente abre o leque das opções estratégicas disponíveis para aqueles que podem e sabem como «alinhar» vontade, capacidade e oportunidade. Diferentemente do passado, como o atual ator em ascensão, a China não vem com promessas de ideologia, mas com a carteira; em parte, disso decorre a magnitude do desafio que o país oriental apresenta ao Ocidente. A China vem com finanças, comércio, investimentos, assistência, ainda que Washington insista – digamos, com pouco eco por estas terras latino-americanas no momento – de apresentá-la como um «ator maligno». E tudo isso ocorre enquanto os eua oferecem poucas «cenouras», muito bullying discursivo e pouco consenso doméstico para empregar o uso da força na região, como ficou comprovado no caso da Venezuela durante o governo de Donald Trump.

Não soubemos aproveitar como região esse momento de recuo dos eua?

Acredito que, nos anos 1990 e no início da década seguinte, não tivemos na América Latina consciência de que surgiam tantas alternativas de ação. Diante desse horizonte potencialmente mais aberto no novo século, e antes que os eua se concentrassem em sua «guerra contra o terrorismo» e se afastassem relativamente da América Latina, em vez de atuar de forma mais conjunta, a região se viu imersa em dinâmicas de dispersão e desagregação de esforços baseados na expectativa de um «regionalismo aberto» que nos levaria, entre outras coisas, a uma aglutinação de preferências e propósitos. Paradoxalmente, voltamos a fazer algo muito comum durante boa parte da Guerra Fria: o «salve-se quem puder», «eu me alio a Washington». Se antes foram os regimes militares e suas esperanças de cultivar «relações especiais» com os eua, agora passaram a ser os governos democráticos com a esperança depositada no «Consenso de Washington» e na eventual Área de Livre Comércio das Américas [alca]. Os anos 1990 terminaram com uma região dispersa, mais atenta ao norte do continente do que ao mundo como um todo e reforçando as fraturas que ressurgem de tempos em tempos. No início do novo século, enquanto Washington se concentrava no Oriente Médio e na Ásia Central, governos da chamada «onda rosa» reanimaram o espírito associativo, especialmente na América do Sul, mas isso também foi perdendo força na segunda década. O resultado foi uma gradual e evidente dificuldade de melhorar a capacidade de negociação coletiva, algo que contribuiu para tornar a América Latina uma região menos relevante em termos globais.

Você falava de onde estávamos e o que essa situação pós-Guerra Fria se tornou, com a retração dos eua e a ascensão e o protagonismo da China e de outros países dessa região. Temos muito desconhecimento sobre o que acontece fora do Ocidente. Se pensarmos na América Latina, onde estamos hoje?

A situação atual do mundo mostra o que chamamos na disciplina de relações internacionais de «conjuntura crítica», períodos – não necessariamente breves e que podem ser extensos – em que padrões e parâmetros se rompem, em que ocorrem transformações exponenciais em diferentes campos, que precisam ser interpretadas em escala mundial, não paroquial ou local, e – o mais importante – que obrigam as elites a ponderar e conceber novos caminhos de ação. Isso não pode ser adiado por muito tempo. E faço uma comparação histórica com o primeiro estágio do século xx. Naquele momento, o mundo passava por uma situação muito singular: a gradual ascensão dos eua e o paulatino declínio do Reino Unido. Havia uma transição de poder, prestígio e influência de consequências significativas. Naquela conjuntura ampliada, que na Argentina abrangeu diferentes governos e tipos de regimes políticos, a elite de nosso país adotou a estratégia de seguir abraçada ao Reino Unido em lugar de advertir a expansão dos eua e seus efeitos. Obviamente, a elite da época tomou essa decisão por motivos práticos, não dogmáticos: com os eua, havia uma relação competitiva e complexa; com a Europa, havia uma relação complementar e próxima. Esse antecedente nos ajuda a pensar o presente? Acredito que sim, e muito. É evidente que existem hoje dois grandes atores concorrentes e um conjunto muito importante de nações de referência no Sul global; ao mesmo tempo, o peso de atores não estatais é notável, entre outros, as empresas mais poderosas e seus donos. Segundo o relatório de 2023 sobre os ultrarricos (Ultra Wealth Report), há no mundo cerca de 395.000 indivíduos com uma fortuna conjunta de aproximadamente 45 trilhões de dólares estadunidenses, enquanto a riqueza mundial desse ano foi de 454 trilhões de dólares, segundo dados do Credit Suisse. Contudo, embora os eua e seu principal aliado, a Europa, tenham se enfraquecido nos últimos anos e Washington esteja pagando o preço de três décadas de extensão excessiva, isso não significa que o Ocidente esteja em um processo de declínio irreversível nem que os eua estejan diante de uma queda iminente. E a ascensão chinesa tem sido gradual e extraordinária, mas não é simples nem segura. O que quero dizer é que a elite argentina tem um desafio monumental: ou ela entende quais interesses nacionais deve defender em meio a essas mudanças profundas ou vamos continuar tomando decisões erráticas, mal-informadas, inconsistentes, anacrônicas e confusas. Portanto, o ponto de partida deve ser considerar, por um lado, se essa disputa está ou não sendo exacerbada e, por outro, quais elementos de concorrência ou cooperação estão presentes para entender onde podemos e queremos nos posicionar estrategicamente para o segundo quarto do século. Outro aspecto a analisar é quais capacidades tangíveis e atributos intangíveis possuímos. Eu morei 18 anos na Colômbia. Para um colombiano ou colombiana comum, o passado foi difícil, doloroso e até mesmo atroz. A única coisa que os colombianos têm pela frente é o futuro, que pode ser algo melhor. Quando olham para trás, eles veem a violência dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90 e início deste século, que deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados internos e imigrantes internacionais. Os colombianos sofreram com a violência insurgente, do narcotráfico, paramilitar, institucional. A fé dos colombianos está depositada em seu futuro. Infelizmente, o melhor futuro é o passado para um número cada vez maior de argentinos hoje. Antes – muito antes – fizemos muitas coisas bem. Antes tínhamos níveis de coesão social invejáveis. Antes éramos uma sociedade muito menos desigual. Antes, antes e antes. E acredito que essa percepção é muito importante para saber como o país se posiciona nessa disputa global. Isso pode abrir opções ou restringir oportunidades para nós. Há um século, líamos o mundo de uma forma que acabou nos deixando presos a um poder em declínio, mesmo que tenhamos conseguido, temporária e relativamente, lidar com crises como a Grande Depressão. Nossos líderes estão lendo o mundo com os olhos abertos e a mente clara?

Suponho que existam circunstâncias que são determinantes para a tomada de decisões ou para os comportamentos que os governos podem adotar. Entendo que a combinação de pandemia de covid-19 e guerra na Ucrânia influenciou necessariamente essa direção.

Sua observação é, sem dúvida, muito apropriada. Mas quero abordar o assunto de outro ângulo. Por exemplo, a Argentina tem uma valiosa tradição de produção intelectual sobre autonomia relativa nos assuntos internacionais. Nessas análises, há um conceito em destaque, como apontou Juan Carlos Puig, um dos grandes internacionalistas do país: para ser viável, a autonomia requer atributos reais. E mais do que nunca, o elemento-chave hoje é um modelo baseado na pesquisa e na inovação em ciência e tecnologia. É possível identificar na Argentina atual um conjunto de atores públicos e privados capaz de se comprometer com uma iniciativa de longo prazo para interconectar o Estado, a comunidade científica e o mundo empresarial, como grandes e médias potências conseguiram fazer? Ainda existe um impulso autonomista capaz de impulsionar politicamente essa iniciativa? O governo atual tem a disposição e o compromisso para ativar um modelo produtivo que priorize o componente de ciência e tecnologia? No quadro internacional presente e futuro, os países sem autonomia tecnológica serão meros espectadores da política mundial. Receio que, para o governo atual, o investimento em ciência e tecnologia seja um «custo» a ser reduzido e que o envolvimento entre Estado, empresas e cientistas seja desnecessário, quase inconveniente.

Concordo com essa preocupação; os sinais não são animadores. Volto aos eua, à China e à relação entre esses países, complexa de analisar. O conceito de autonomia relativa poderia nos ajudar a interpretar melhor esse vínculo?

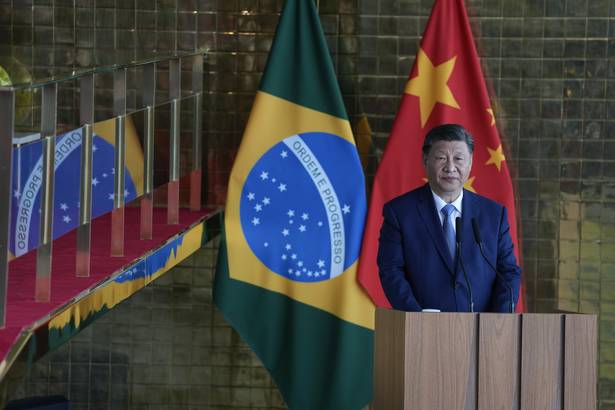

Certamente. Há alguns anos, predominava uma condição de rivalidade atenuada e interdependência paulatina entre os dois países. A partir do segundo mandato de [Barack] Obama, ao longo do governo de [Donald] Trump e durante todo o de [Joe] Biden, foram se consolidando uma rivalidade acentuada e uma interdependência decrescente. Ainda não há uma disputa abrangente ou uma desvinculação mútua: Pequim e Washington conhecem seus pontos fortes e fracos, e se movem cada vez mais condicionados por suas respectivas políticas internas. Biden não quis parecer fraco e endureceu a mensagem e as ações em relação à China, e Xi Jinping busca reafirmar, cada vez com mais insistência, o nacionalismo e a estabilidade doméstica. De fato, em 2022, apesar de todas as restrições impostas primeiro por Trump e depois por Biden, o comércio entre os eua e a China teve um recorde histórico e atingiu a cifra de 690 bilhões de dólares. Abro um parêntese para comparar essa relação tão complexa entre os eua e a China com a que o país norte-americano teve com a urss. O ano de maior comércio bilateral entre as potências da Guerra Fria foi 1979, com um intercâmbio total de 4,9 bilhões de dólares. Por sua vez, com outro ritmo, retórica e intensidade, também a Europa pretende se desvincular mais gradualmente da China. Enquanto isso, os eua e a Europa aceleraram claramente a desvinculação com a Rússia; daqui a alguns anos, será preciso avaliar se isso não terá sido um erro do Ocidente. Washington e Bruxelas já sabem que, se não tentarem reindustrializar parte de suas economias, sua capacidade de concorrer com a China (e também com a Índia) será afetada, e a primazia interna do capital financeiro – nos eua e na Europa – gerará mais mal-estar social, pois provocará na prática um desmantelamento adicional do Estado de bem-estar já erodido. Então, o que a China está fazendo? A China, que deixou de fazer parte do Sul há muito tempo, busca se antecipar a uma maior desvinculação do Ocidente, conter os atritos com a Índia, administrar cuidadosamente sua hoje estreita relação com a Rússia, evitar tensões contraproducentes com seus vizinhos e se aproximar mais do Sul global, embora talvez com menos recursos que durante a segunda década deste século.

Por isso, a África. Por isso, nós.

Por isso, a África. Por isso, a América Latina. A China age para tornar mais ativa e decisiva sua Iniciativa Cinturão e Rota, um megaprojeto que visa potencializar relações materiais urbi et orbi, de modo semelhante ao que foi a chamada Rota da Seda, que buscou ampliar o comércio com a Europa via Ásia Central nos anos de apogeu do Império Chinês. Contudo, seus principais parceiros comerciais são, nesta ordem, seus vizinhos próximos, a União Europeia e os eua.

O que você quer dizer quando menciona que a China tem ou aporta menos recursos?

Quero dizer que, entre 2013 e 2018, a quantidade de investimentos, financiamento e assistência concedidos pela China aos países que haviam assinado o memorando de entendimento no contexto da Iniciativa Cinturão e Rota foram muito superiores ao que vem destinando desde 2019. Em parte pela pandemia de covid-19, em parte porque sua taxa de crescimento foi reduzida e em parte porque o país deposita muito mais recursos em sua área mais próxima. Além disso, diferentemente do caráter homogêneo do Ocidente mais desenvolvido, o Sul global apresenta uma heterogeneidade natural que afeta a possibilidade de ação coletiva e de apresentação de uma voz comum e única. Trata-se de um Sul global muito assertivo, mas não necessariamente unívoco em suas posições, o que se refletiu nas votações sobre questões cruciais na onu [Organização das Nações Unidas]. Sua voz é certamente mais audível, mas também é verdade que há muitos no Ocidente que parecem não querer ouvir a mensagem. E, ao mesmo tempo, eu me pergunto o que o Sul global traz de novo. A Paz de Westfália, em 1648, foi um acordo diplomático-institucional que buscou organizar a vida política na Europa. Esse esquema europeu foi ampliado para se tornar um esquema global: por meio da expansão de seus diversos impérios, o Ocidente disseminou o sistema centrado no Estado e irradiou instituições, regras, práticas e ideias que as várias periferias assimilaram (ou lhes foram impostas). Nesse contexto, cabe questionar se o despertar do Sul global está provocando uma espécie de «Southfália». Novos valores estão surgindo, reformas de longo alcance estão sendo promovidas, são incentivados princípios inovadores, há estímulos para modos de liderança alternativos, menos individuais e mais colaborativos? Por enquanto, a Southfália apresenta vários elementos de continuidade, outros de readaptação e ainda outros de mudança incipiente com relação à Westfália.

Às vezes, há marcas históricas e culturais fortes que não se apagam. Há um preceito bastante generalizado que assegura que a China faz parte do Sul global. Mas você acha que isso já não é assim…

Exato. No texto que escrevi com Russell, Hirst e Sanjuán, e que mencionei antes, questionamos uma noção profundamente enraizada entre nós e na região. Não é correto assimilar a Guerra Fria entre os eua e a urss à relação entre os eua e a China. Se continuarmos pensando dessa forma, nos equivocaremos intelectual e politicamente. Devemos refletir e agir considerando onde estamos: na América Latina e a partir dela. Quando nos referimos com os três colegas a «os dois Nortes», afirmamos que o vínculo complexo entre Washington e Pequim não reproduz o que foi a ampla luta Leste-Oeste do passado, que expressava nitidamente dois modelos antitéticos. Existem hoje dois Nortes que expressam variações do modo de produção capitalista. Há um Norte liderado basicamente pelos eua, bastante coeso, com um projeto universalista persistente e que reflete uma atitude de resistência à perda relativa de poder do Ocidente. E há outro Norte liderado pela China de um modo mais difuso e incipiente, que enfatiza particularismos e se insere no contexto do retorno daqueles que se viram historicamente lesados, atacados, ignorados pelo Ocidente.

Países e culturas não considerados.

Maltratados, prejudicados, aviltados, sim. Eles não fazem parte do «clube». Mais próximos geograficamente ao segundo Norte, todos eles preferem contestar esse «clube ocidental», e alguns deles pretendem, se possível, forjar outro clube.

Em certo ponto, é um conjunto de orgulhos feridos.

Sim. Mas não é só isso. As ofensas e punições não são esquecidas. São países com tradições culturais próprias e que contribuíram muito para o mundo. Um artigo de Martin Wolf3 publicado no Financial Times em junho de 2023 lembrava que, até 1820 – ou seja, até o início do século xix –, 60% do produto bruto mundial era gerado na Ásia. Apenas 25% do produto vinha do que chamamos hoje de «Ocidente». Os países que «retornam» são aqueles que tiverem um passado de glória, que têm sido muito dinâmicos economicamente e até mesmo potentes no campo militar. Em muitos casos, são antigos impérios. Os países chamados de «emergentes» pelo Ocidente se consideram na verdade «reemergentes». É outro código. A China os orienta ou submete a todos? Não. Por isso digo que o avanço de Pequim se manifesta em uma liderança difusa e incipiente nesta etapa. Não é bom esquecer antigas diferenças e atritos que podem ressurgir em um contexto muito volátil e tenso.

Mas é possível vislumbrar uma ambição de liderança hegemônica total por parte da China?

A China não pretende dominar a todos, mas sim ser seu centro de gravidade. Acredito que o país não queira ser hegemônico nesta fase histórica – isso sempre gera coalizões contrárias – nem esteja em condições de fazer isso, por motivos internos e externos. Para a China, o principal objetivo continua sendo assegurar seu desenvolvimento e a estabilidade: eles conhecem sua própria história, fragilidades e fracassos, e aprenderam com eles. Em boa medida, é por isso que a China chegou aonde está hoje.

Além disso, eles têm tempo para isso. Eles têm uma ideia diferente de urgência.

Eles têm tempo. Quando Xi Jinping disse em 2017 que a China aspirava a ser a maior potência do mundo em inteligência artificial em 2030, alguns se surpreenderam e acreditaram ser um exagero. É provável que o país atinja essa meta. O que quero destacar é que as projeções temporárias e visões de longo prazo da China são muito diferentes das nossas. Se voltarmos a essa ideia dos dois Nortes, assim descritos e nessas condições, acredito que veremos um nível crescente de conflito no mundo, embora com áreas de interdependência decorrentes de certas questões, como as mudanças climáticas. Já não estamos em um cenário incerto e instável, mas em um cenário belicoso e perigoso.

Então, como definir o momento que vivemos? Não há um consenso para essa definição?

Há hoje um debate interessante no Norte tradicional, que é Ocidente para nós, sobre o que estamos vivendo. Uma das interpretações mais comuns é que passamos por uma nova transição de poder, influência e prestígio na qual há poderes ascendentes e descendentes. Em outras palavras, haverá alguém que cairá e alguém que se consolidará. Isso já aconteceu. Houve um momento de auge do Reino Unido, seguido de um declínio. Vivemos hoje o ponto máximo dos eua e, portanto, deveríamos nos preparar agora para seu desmoronamento. Há outras abordagens que indicam que as transições de poder são momentos nos quais também aumenta a probabilidade de um confronto militar maior que, de algum modo, explicita essa queda e esse auge. E há, por sua vez, perspectivas que indicam que estamos diante de uma segunda Guerra Fria, tomando como referência a Guerra Fria que conhecemos – eua versus urss – e transportando mimeticamente essa situação com um novo adversário de Washington. A meu ver, o primeiro conjunto de abordagens que fala de transição de poder exagera a capacidade potencialmente hegemônica da China e superestima ou enfatiza demais um senso de queda imediata dos eua. Essas coisas não costumam acontecer assim; são processos muito mais complexos, mais demorados, com idas e voltas, sobressaltos e contingências. Em segundo lugar, e como já salientei, as abordagens que equiparam a primeira Guerra Fria (entre 1947 e 1991) a uma segunda Guerra Fria (atualmente) são muito equivocadas, porque neste caso – me refiro a eua-China – não falamos de dois modelos totalmente antagônicos destinados a um confronto decisivo. Não estamos falando de uma luta do capitalismo contra o socialismo. Porque, além disso, a única simetria que existiu entre as duas grandes potências da Guerra Fria era militar. Em 1982, eua e urss eram os países com o maior número de ogivas nucleares (aproximadamente 10.000 ogivas cada um). Além disso, formal e praticamente, não havia nenhum vínculo significativo entre eles. Não havia laços culturais nem educacionais. Não havia agendas complexas – exceto, por exemplo, o controle de armas de destruição em massa – que exigissem colaboração ativa. Não havia vínculos estatais nem privados. Nem estatais nem privados. Na época, ambos os atores tentavam manter sua autonomia em relação ao outro. Não havia pontos de contato significativos. Por outro lado, o que temos hoje entre os eua e a China é uma relação em que a assimetria militar a favor do primeiro é evidente, medida em termos de capacidade nuclear, orçamento de defesa (o de Pequim em relação ao orçamento combinado de Washington e seus aliados na Europa, Ásia e Oceania) e quantidade de bases militares no mundo (a China tem apenas uma no Djibuti, e os eua têm cerca de 700 bases em 80 países). Tornou-se habitual, tanto entre democratas quanto entre republicanos, exagerar a capacidade militar e o orçamento de defesa da China. Os chineses mantêm um relacionamento considerável e mutuamente benéfico em outras áreas, como o comércio, conforme já mencionamos. Além disso, o valor dos investimentos dos eua na China para o período 2000-2022 era de 126 bilhões de dólares, enquanto os investimentos da China nos eua somavam cerca de 53 bilhões de dólares. E de acordo com dados do Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado estadunidense, 289.526 dos 1.057.188 estudantes estrangeiros recebidos pelos eua em 2023 são provenientes da China. Moram nos eua cerca de 2,5 milhões de pessoas de origem chinesa, com remessas fundamentais para suas famílias (53 bilhões de dólares em 2021). No entanto, há áreas em que os eua buscam se desvincular da China, particularmente as consideradas sensíveis e relacionadas com alta tecnologia e materiais essenciais para a defesa.

Você considera isso diferente do que ocorria com a urss.

Totalmente diferente. Ou seja, há laços culturais, educacionais, financeiros, comerciais; algo incomparável com as relações escassas e limitadas soviético-estadunidenses. Falamos de duas variações do capitalismo. Um é mais competitivo do que o outro hoje em dia. Um é mais vinculado ao mundo privado, e o outro é mais vinculado ao papel do Estado. Um é dominado por um sistema bipartidarista, e o outro é dominado por um partido único, mas que também não é o velho Partido Comunista da expansão da revolução e do Desabrochar de Cem Flores de Mao. Por exemplo, mais de um terço dos líderes do pcch [Partido Comunista da China] atual são indivíduos com formação em engenharia, matemática e ciências duras. Isso quer dizer que não existe concorrência entre os eua e a China? Sim, existe. Ela é fortíssima, vai aumentar e se tornar mais tensa, independentemente de quem seja o próximo ocupante da Casa Branca. Mas enquadrar essa relação segundo a lógica da Guerra Fria é um grande erro. Além disso, dizer levianamente que estamos em outra Guerra Fria é esquecer o custo para a América Latina da verdadeira Guerra Fria entre Washington e Moscou. Fomos uma das tantas cobaias daquela disputa. Aqui houve ditaduras, regimes opressores, situações violentas que levaram à perda de gerações inteiras, projetos de desenvolvimento impedidos. A América Latina perdeu, e muito, na Guerra Fria. A promoção e a imposição da «mudança de regime» na região por parte de Washington – como mostra um estudo de Samuel Absher, Robin Grier e Kevin Grier4 – foram muito custosas para a América Latina. Quem, por que e para que buscam recriar a ideia de que presenciamos uma segunda Guerra Fria entre os eua e a China? Recriá-la é um exercício que teria custos enormes. Se «comprarmos» essa abordagem, correremos um risco maior de nos tornar inviáveis nacional e regionalmente, permitindo que os eua e a China nos usem como um espaço de luta e subordinação.

Em um artigo recente, você citou a frase de Washington que diz que «a nação que sente ódio ou carinho habitual por outra é, em certa medida, sua escrava» e citava também Maquiavel, que sugeria agir com moderação e «saber conciliar prudência e humanidade». Você dizia nesse texto que Washington nos ensina o valor do equilíbrio e Maquiavel, o da cautela5. Esses são os valores a exercer nas relações internacionais?

Um dos temas mais estudados na disciplina das relações internacionais é a ascensão dos países; de que forma eles aumentam sua estatura internacional, aprimoram seu poder relativo e competem agressivamente com outros. No entanto, há poucos especialistas em auge e queda das grandes e médias potências. Há trabalhos sobre experiências de civilizações que caíram. Em talvez sua obra mais importante, Muqaddimah (ou Introdução à história universal), do século xiv, Ibn Khaldun analisa o processo de auge e queda dos povos, governos e impérios. Ele destaca cinco fases que abrangem três gerações. Em uma primeira instância – que coincide com uma primeira geração –, a busca pela ascensão se manifesta com vigor e esforço, culminando na obtenção do sucesso. Em um segundo momento, administra-se a conquista alcançada e a energia para preservá-la é reafirmada. Depois, prevalecem o proveito da riqueza acumulada e a tendência ao ócio, e o poder conquistado perde força. Em um quarto estágio, a negligência leva ao contentamento e ao conformismo. Na quinta e última fase, predominam a desproporção, a dissipação e o desperdício. Um fio condutor percorre a ascensão e a queda de famílias, nações e culturas: a asabiyyah, que é a expressão de solidariedade, vigor da coesão, identidade de interesses, sentimento de pertencimento. Na primeira etapa e durante o apogeu das potências, a existência da asabiyyah cimenta e mobiliza os grupos humanos (e os Estados) para alcançar o apogeu (de poder e bem-estar); na decadência, sua ausência acelera a perda (de influência e prosperidade) e o colapso final. Carla Norrlof, da Universidade de Toronto, analisa o estado e o desenvolvimento da rivalidade entre os Estados Unidos e a China por meio do que denomina a «armadilha de Ibn Khaldun». Em um ensaio publicado em 2020, a autora recupera a obra de Ibn Khaldun. Utilizando o debate presidencial daquele ano entre Donald Trump e Joseph Biden, ela destaca a notável erosão da asabiyyah em um país cada vez mais polarizado, desigual e irascível. Não se trata da famosa armadilha de Tucídides – quando um poder externo em ascensão rivaliza com um poder estabelecido –, mas da armadilha de Ibn Khaldun. Não é a China, mas os próprios estadunidenses que estão enfraquecendo e fissurando as bases do poderio de seu país. (…)

Existem no mundo hoje conflitos que não percebemos e que poderiam chegar a ser determinantes? Em outras palavras, a que se deveria prestar atenção?

Nós, e provavelmente a maioria das pessoas que leem este livro, somos filhos e filhas da Guerra Fria. Como tais, nosso mapa de conflito está centrado no Ocidente. Quando os eua e a urss se equipavam, se preparavam, quando um país implantava sua influência na Europa ocidental e o outro na Europa oriental, quando cada um desenvolvia suas estratégias de confronto, o cenário eventual de um possível confronto convencional ou nuclear era a Europa. Toda a lógica dos sistemas de defesa, da corrida armamentista, dos principais dispositivos diplomáticos das grandes potências estava concebida em um cenário europeu: se tivesse ocorrido uma terceira guerra mundial, teria sido na Europa. Há anos, o potencial de maior enfrentamento se localiza no Sudeste asiático, em boa medida, produto não só da ascensão da China, mas da dinâmica econômica nessa parte do mundo. Mas a Europa sempre reaparece com uma guerra que volta a colocar o continente no coração de um hipotético confronto bélico de proporções significativas. A Europa parece presa em um grande embate entre Washington e Moscou.

Por isso ocorreu a invasão russa na Ucrânia em 2022, e a guerra que continua ocorrendo nesse território nos fez pensar – e ainda faz – que esse cenário poderia ocorrer.

A guerra na Ucrânia é a recordação de algo que tem a ver com esse passado. Por isso ela traz muitos elementos da pré-Guerra Fria, da Guerra Fria e da pós-Guerra Fria. Inter-relações profundas e antigas de diferentes tipos entre russos e ucranianos constituem um pano de fundo para a guerra iniciada por Moscou em 2022.

Sim, como a discussão pela origem da Igreja Ortodoxa, que, embora pareça algo distante, segue no fundo da disputa.

A Ucrânia é então uma anomalia em uma Europa pacificada depois da Segunda Guerra Mundial? A Europa da paz é um hiato em uma trajetória histórica de conflitos internos, guerras civis e confrontos bélicos entre países? O que a ascensão da nova direita significará para o continente? Que «dominó» europeu poderia levar a uma grande disputa armada? Um conjunto de guerras civis subterrâneas poderia desencadear uma guerra internacional em território europeu? Eu dizia que o cenário de confronto de maiores dimensões e mais provável se localiza no Sudeste asiático. Sendo assim – e não incluo o barril de pólvora do Oriente Médio e suas ramificações –, teríamos dois espaços geopolíticos quentes. Minha intenção é dizer algo concreto: a humanidade não conheceu um momento tão alarmante como o atual, com sua eventual evolução próxima, desde o final da Segunda Guerra Mundial.

As Coreias seguem em guerra.

As Coreias seguem tecnicamente em guerra. A Coreia do Norte já possui armas nucleares. A grande maioria dos arsenais nucleares está nas mãos da Rússia e dos eua. No Ocidente, a França e o Reino Unido também detêm armas nucleares. Na Ásia, a China, a Índia e o Paquistão possuem esse tipo de arsenal.

Israel.

Israel tem armas nucleares, um número estimado de 90 ogivas. A Coreia do Norte já montou pelo menos 30 ogivas. Há nove países que comprovadamente possuem ogivas nucleares. E é preciso considerar o que acontecerá com o Irã. David Albright, um especialista não oficial qualificado, se perguntava recentemente – com razão e sem alarmismo – com que velocidade o Irã poderia desenvolver um programa de armas nucleares6. A isso, é possível acrescentar a tentação nuclear de vários outros países diante da guerra na Ucrânia, o caso da Coreia do Norte, a violência no Oriente Médio e várias dinâmicas de conflitos regionais. Um dos maiores problemas contemporâneos é o estado crítico em que se encontra o regime de não proliferação nuclear.

Mas até que algo exploda, fingimos não ver.

Estamos passando por um rearranjo fenomenal de forças, fenômenos e fatores na política mundial. Parte disso se expressa em uma redistribuição de poder, influência e prestígio tradicionalmente centrados no Ocidente, que hoje se manifestam e expandem no Oriente. Trata-se de uma parte do mundo que ainda desconhecemos: suas histórias nacionais, culturas, hábitos, estruturas políticas, economias, expressões artísticas. Um dos esforços de nosso sistema educacional no futuro imediato deveria ser estudar e conhecer essa parte do mundo, e nossas representações diplomáticas por lá deveriam ser mais numerosas e mais bem equipadas. Nossos empresários deveriam olhar mais para o mundo ocidental, e nossos jovens deveriam buscar bolsas de apoio e fazer mais pós-graduações em países asiáticos. Trata-se de prestar atenção ao mesmo tempo no Ocidente e no Oriente, lembrando sempre que os contatos entre culturas são um fenômeno histórico enriquecedor e que a suposição de que há uma hostilidade natural entre civilizações é imprecisa, a não ser que se pretenda construir e reforçar esse antagonismo.

Estamos em um momento de incertezas em termos da democracia e, ao mesmo tempo, a violência reaparece em territórios tradicionalmente em conflito e também em focos de pareciam adormecidos. Você acredita que caminhamos rumo a um mundo ainda mais conturbado?

Lemos e escutamos muitas vezes na mídia e nas redes sociais sobre um mundo incerto. É um lugar comum fazer referência a isso, talvez porque haja momentos em que a incerteza prevalece. Isso não é nenhuma novidade. A grande novidade é que estamos em um mundo repleto de ameaças de diferentes tipos e intensidade crescente, pois os fatores moderadores no sistema internacional estão se erodindo. Por exemplo, isso acontece com o multilateralismo. Quando o multilateralismo funciona, quando é possível agregar interesses, uma situação muito delicada pode vir a ser moderada e até mesmo revertida. Quando os mecanismos multilaterais estão desgastados ou debilitados, pelo motivo que for, a moderação não encontra espaço e o clima de conflito acaba vencendo. Além disso, este é um mundo hipermilitarizado. Em 2022, foi batido o recorde em matéria de gastos militares. Os gastos de defesa aumentam cada vez mais, especialmente por parte dos eua, China, Rússia e Índia. Surgem cada vez mais sinais, discursos e movimentos que insinuam uma maior disposição para cruzar o limiar nuclear e considerar o uso de armas de destruição em massa. Depois da pandemia, veio a guerra iniciada com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra Israel-Hamas e a exacerbação de atritos no Cáucaso, no norte da África, na península coreana, entre outros. Por outro lado, observamos um aumento notável do mal-estar social em todo o mundo, acompanhado de uma frágil situação econômica global. Soma-se a tudo isso o elevado grau de polarização política nos eua, na Europa e na América Latina, combinada com nacionalismos menos cosmopolitas e projetos reacionários que avançam em diferentes países. Ao mesmo tempo, a orfandade de grandes líderes reconhecidos no mundo é eloquente. Finalmente, vivemos uma deterioração ambiental gravíssima. Conclusão: todos esses são fatores de imoderação. Em 1982, foi lançado O ano em que vivemos em perigo, um excelente filme do diretor australiano Peter Weir. Vivemos hoje uma era de perigo inusitado.

Nota: esta entrevista é um extrato de Juan Tokatlian: Consejos no solicitados sobre política internacional. Conversaciones con Hinde Pomeraniec, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2024. Tradução: Luiz Barucke.

-

1.

R. Russell: «La Argentina y un mapa de ruta para un mundo post occidental» em La Nación, 28/7/2022.

-

2.

M. Hirst, R. Russell, A.M. Sanjuán y J. Tokatlian: «América Latina y el Sur Global en tiempos sin hegemonías» em CIDOB, 4/2024.

-

3.

M. Wolf: «The Myth of the ‘Asian Century’» em Financial Times, 6/6/2023.

-

4.

S. Absher, R. Grier e K. Grier: «The Consequences of cia-Sponsored Regime Change in Latin America» em European Journal of Political Economy vol. 80, 12/2023.

-

5.

«Argentina en el mundo: consejos no solicitados» em Clarín, 18/9/2023.

-

6.

D. Albright: «How Quickly Could Iran Make Nuclear Weapons Today?», Institute for Science and International Security, 8/1/2024.