Brasil, o multilateralismo e a reforma do Conselho de Segurança da ONU

Nueva Sociedad Novembro - Dezembro 2024

O multilateralismo parece inscrito no DNA da diplomacia brasileira desde os seus primórdios como país independente. O «regresso» do país ao cenário internacional, após a gestão bolsonarista, ocorre em um mundo cheio de perigos e incertezas, no qual a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma das tarefas pendentes para enfrentar os atuais desafios.

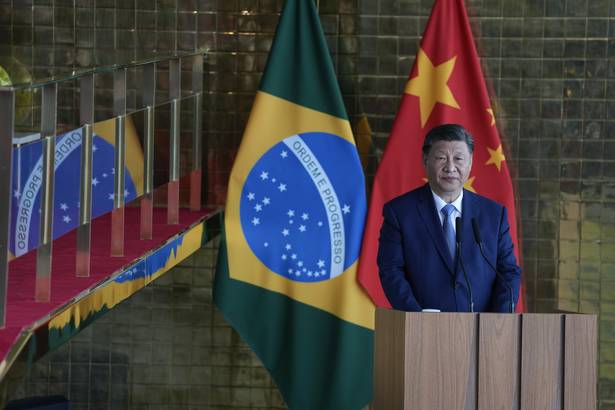

O Brasil voltou! Essa expressão marcou o início da terceira administração de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023. Marcou também forte contraste com a desastrada condução da política externa brasileira durante a gestão Bolsonaro. Desastrosa, a gestão de Jair Bolsonaro foi uma espécie de parênteses agressivo, isolacionista e inconsequente1 em uma política exterior caracterizada pelo profissionalismo pragmático e pelo respeito ao direito internacional nos últimos dois séculos, desde a independência do Brasil. Esse retorno gera grandes expectativas e enfrenta relevantes desafios diplomáticos. O mundo tornou-se mais complexo e conflituoso, e o espaço de atuação política reduziu-se substancialmente2. Emergiram, nesse contexto, dúvidas sobre interesses, capacidades e possíveis alianças do país no cenário internacional.

O Brasil defende um ambiente internacional pautado mais por normas do que pela força. Demonstrou isso com sua criativa e equilibrada atuação na Presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (onu), em 2023, face ao ataque terrorista do Hamas a Israel e à violenta reação israelense em Gaza. Um mundo baseado em normas, a solução pacífica de conflitos e a defesa do multilateralismo interessam a um país em desenvolvimento com grandes desafios socioeconômicos internos e escassas capacidades militares. O Brasil compreendeu isso desde sempre; a concertação diplomática marcou sua política externa e ajudou a construir a identidade do país no cenário internacional. A primeira decisão de José Bonifácio, o primeiro chanceler brasileiro, foi propor às Províncias Unidas do Rio da Prata uma confederação para estabelecer com outros governos da América espanhola uma «aliança ofensiva e defensiva», reconhecendo-se mutuamente suas independências com o fim de evitar as tradicionais políticas das potências europeias acostumadas a dividir para governar. Por mais de uma década, o Brasil havia sido o centro do Império português e, desde 1815, parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Independente em 1822, o país nasceu com ampla visão e capacidade de atuar no ambiente internacional. Sua «vocação multilateral» baseia-se na combinação da vontade de participar de modo determinado nas decisões globais e no savoir-faire para fazê-lo3.

Em outras palavras, se o Brasil «voltou», foi para defender o multilateralismo. Há boas razões para isso. Urge reformar o multilateralismo no cenário internacional contemporâneo, particularmente o Conselho de Segurança. Essas razões serão abordadas na próxima seção, seguida do exame dessa vocação nacional de uma perspectiva histórica, que realça suas características permanentes. Uma breve conclusão destaca os desafios da atual ação exterior brasileira na promoção do multilateralismo.

O multilateralismo em crise

O multilateralismo enfrenta grave crise. O sistema criado em São Francisco e Bretton Woods enfrenta o dilema «reforma ou ruptura»4. Está claro que o mundo se tornou multipolar, mas ainda se ignora a dinâmica dessa multipolaridade. Sabe-se, no entanto, que a alternativa ao multilateralismo é a força. É insensato pretender governar pela força um mundo marcado por concorrência entre grandes potências, crescente volatilidade, amplo acesso a tecnologias disruptivas e profunda interdependência em meio a múltiplas crises. Os riscos de fazê-lo não são razoáveis. Fortalecer o multilateralismo é, pois, relevante. A possível contribuição brasileira ao seu aperfeiçoamento sobressai nesse contexto.

Em um mundo perigoso, tendente ao conflito, importantes atores estatais possuem armas de destruição em massa e mostram-se dispostos a usá-las. Recursos de poder redistribuem-se aceleradamente entre eles, gerando instabilidade. As estruturas de governança global estabelecidas desde 1945 sofrem progressiva erosão em seus pressupostos (legitimidade e efetividade), mas ainda não se sabe o que virá: instituições concorrentes as substituirão ou o mundo retornará a um ambiente hobbesiano?Os fatores de transformação são diversos. As inovações tecnológicas apresentam ao mundo mudanças potencialmente disruptivas nas capacidades militares dos Estados. Por exemplo, a hipervelocidade pode tornar sofisticados sistemas de defesa antiaérea obsoletos num átimo. Superado um limite tecnológico, a computação quântica poderá anular os mais avançados sistemas de criptografia. A inteligência artificial embarcada em veículos não tripulados, aéreos ou submarinos já supera a perícia humana no combate, redefinindo os aparatos de força e os tempos de seu emprego. E essas evoluções ocorrem em um ambiente sem regras.

Os Estados precisam redefinir seus projetos de força; as Forças Armadas carecem de novas estruturas organizacionais, mas não sabem que modelo adotar. A Guerra Fria marcou-se pela consolidação da economia industrial, em parte graças à transferência de inovações dos setores espacial e armamentista para a indústria civil. Na economia do pós-Guerra Fria, a informação é o elemento mais relevante e a transferência dá-se no sentido inverso, isto é, do setor civil para o militar. Esse processo também redistribui poder dos Estados para organizações privadas e indivíduos, tornando o mundo mais complexo, fluido e acelerado.

Como se vê cotidianamente na Ucrânia, em Gaza e no Iêmen, indivíduos criativos combinam produtos comerciais comprados na internet por centenas de dólares estadunidenses para construir equipamentos capazes de destruir modernos sistemas de armas desenvolvidos ao longo de décadas por centenas de milhões de dólares. Um drone comercial com carga explosiva pode funcionar como um míssil, destruindo um carro de combate de milhões de dólares. Um cidadão com um smartphone transforma-se em informante ou em combatente. Inovações tecnológicas e globalização mudaram profundamente a base logística de defesa e a economia dos conflitos armados.

Trata-se também de um mundo marcado pela crescente participação de atores não estatais nas dinâmicas de poder global mediante inovações que favorecem sua atuação em escala global, em concorrência com os governos dos Estados nacionais. A guerra na Ucrânia ilustra o quanto um Estado pode se tornar dependente do setor privado, a começar por suas comunicações estratégicas.

Apesar dos conflitos, as economias seguem integradas, os fluxos de informação e de ativos financeiros mantêm os mercados funcionando de modo ininterrupto, e as organizações criminosas traficam armas, drogas, pessoas e biodiversidade em escala global, valendo-se da lavagem de dinheiro e da corrupção, refugiando-se em paraísos fiscais e na dimensão intangível do ciberespaço. Economias e sociedades interdependentes carecem de governança eficaz. Os governos não protegem os cidadãos da fome, do medo e da violência. E o Conselho de Segurança da onu não assegura a paz e a segurança no âmbito internacional.

Esse diagnóstico não é novo. Há 20 anos, quase se conseguiu realizar reforma significativa do Conselho de Segurança. A partir de uma agenda proposta pelo relatório do Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudanças, A More Secure World - Our Shared Responsibility5, um longo processo de negociação estabeleceu bases para uma reforma capaz de aperfeiçoar o multilateralismo. Houve esperança. A onu fazia 60 anos, os Estados Unidos apoiaram a inclusão permanente da Alemanha e do Japão no Conselho de Segurança, a agenda liberal incorporou-se aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (odm), legitimando-se internacionalmente.

Os genocídios de Ruanda e Srebrenica, bem como o fracasso em consolidar regimes internacionais nas conferências da década de 1990, forçaram um diálogo maduro sobre as responsabilidades compartilhadas e a necessidade de conciliar segurança humana e segurança nacional. Para além dos odm – substituídos pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ods) –, implementaram-se operações de paz robustas, justificadas pela Responsabilidade de Proteger (onu, 2005) aprovada na Assembleia Geral da onu em 2005. Por sua vez, o sucesso da experiência em Timor Leste alimentou esperanças de que seria possível apostar na capacidade da onu de promover mudanças substanciais mediante esforços diplomáticos6.

Finalmente, discutia-se seriamente uma possível reforma do Conselho de Segurança, em especial quando Brasil, Índia, Alemanha e Japão se associaram na constituição do g-4, em estreita articulação com a União Africana, visando ampliar a legitimidade de um suposto Conselho de Segurança reformado. Poucos anos depois, a França e o Reino Unido apoiaram explicitamente essa reforma, presumindo que a inclusão do g-4 poderia tornar a governança internacional mais eficaz. A reforma não ocorreu, mas firmou-se o argumento de compartilhar responsabilidades para produzir um mundo mais seguro. O relatório sintetizou avanços relativos à agenda de reforma da onu e consolidou o diagnóstico de um mundo profundamente interdependente e carente de instâncias de governabilidade eficazes e legítimas. Reconheceu, ainda, a necessidade de enfrentar ameaças e vulnerabilidades de modo simultâneo e sinérgico nos âmbitos global, regional e nacional, compartilhando responsabilidades entre países ricos e pobres, fracos e poderosos, já que ameaças terroristas, sanitárias (15 anos antes da pandemia de covid-19) e ambientais afetam a todos indiscriminadamente. Por fim, o relatório destacou o vínculo entre segurança e desenvolvimento: sem esperança no futuro, os povos dos países pobres tendem a emigrar para os países mais desenvolvidos e tornam-se mais vulneráveis a organizações criminosas transnacionais. Eis o mundo em que vivemos hoje. É dele que fala a política externa brasileira. O vínculo entre segurança e desenvolvimento está presente nos discursos brasileiros de abertura da Assembleia Geral da onu pelo menos desde 1960, complementando a crítica ao aumento da desigualdade denunciada em 19527.

Os dilemas de um mundo interdependente, sem governança legítima e eficaz, impõem refundar o multilateralismo. É preciso concretizar a agenda política presente nos ods no tocante à segurança humana e evitar conflitos armados entre grandes potências em prol da segurança nacional. A agenda existe, mas falta apoio político às estruturas de governança: o orçamento da Secretaria da onu em 2024 foi de 3,59 bilhões de dólares estadunidenses8; em contraste, os gastos militares mundiais atingiram a cifra de 2,44 trilhões de dólares em 20239.

Os conflitos se multiplicaram nos últimos 20 anos. O mundo se tornou mais perigoso. Fracassou a tentativa de transformar a Rússia em parceira estratégica da União Europeia, algo antes considerado «a tarefa mais importante, mais urgente e mais desafiadora enfrentada pela ue no início do século xxi»10. A ideia de construir a paz baseada na economia e na infraestrutura fracassou. A invasão da Geórgia, em 2008, e a guerra na Ucrânia (2014 e 2022) esclareceram os termos da relação com a Rússia. Paradoxalmente, isso contribuiu para fortalecer a ue, apesar do Brexit (2017-2020).

O problema não se limita à Europa. A «guerra contra o terror» gerou mortes e desordens políticas. A «guerra contra as drogas» fomenta a expansão do crime internacional organizado. Às guerras na Síria, Iêmen, Ucrânia e Gaza somam-se conflitos no Sahel e em outras regiões africanas. A proliferação nuclear aumentou, materializando-se em corridas armamentistas no Oriente Médio e na Ásia. A humanidade compartilha vulnerabilidades associadas a mudanças climáticas, pandemias e crises sistêmicas. Em suma, o mundo tornou-se mais violento, instável e perigoso.

O progressivo abandono das estruturas de governabilidade «liberais» pelos eua completa o quadro, particularmente quando se considera a ascensão da China. Para alguns, trata-se de uma potencial nova Guerra Fria11. A reação agressiva de Trump à ascensão chinesa – agora um tema bipartidário – mudou a política exterior dos eua, que substituiu a projeção de poder estrutural no longo prazo por um modelo transacional de curto prazo. Um eventual segundo mandato de Trump seria mais mercantilista e inconsequente. Tenderá a reproduzir o período entreguerras no século xx. Neste contexto, os europeus se surpreenderam com o que consideram o «retorno da geopolítica». Talvez pelo sucesso do seu processo de integração, que proporcionou à Europa a experiência única de sete décadas sem uma grande guerra, foi possível sonhar com um novo padrão nas relações internacionais. Um sonho ingênuo e otimista: a Realpolitik e a geopolítica nunca deixaram de informar as estratégias das médias e grandes potências. O mundo já registra o maior número de conflitos desde 194512. A complexidade de cada um deles aponta para o risco de universalização.

Este é também um contexto marcado pela interdependência consolidada nas últimas décadas, que vincula economias e sociedades de maneira profunda e complexa, tornando-as mais vulneráveis13. Nem mesmo as sucessivas e diversas crises globais (financeira em 2008, militar em 2014, sanitária em 2019 e geopolítica em 2022) reduziram a interdependência. É certo que governos promovem tentativas de reorganização produtiva por meio de nearshoring14 e friendly-shoring15, mas isso parece afetar menos evolução das cadeias globais de valor do que as decisões isoladas de atores privados, motivados por processos de inovação. Finalmente, o contexto atual é marcado pela necessidade de renovar as instituições globais para torná-las mais legítimas, eficazes e capazes de facilitar a solução pacífica de controvérsias. A reforma do Conselho de Segurança torna-se cada vez mais premente devido à relevância dos temas de segurança. A existência de armas de destruição em massa, especialmente a proliferação nuclear, a redução dos ciclos de inovação em armas convencionais (hipervelocidade, drones, computação quântica e guerra eletromagnética, entre outros instrumentos de proteção de força) e o advento da inteligência artificial destacam a importância de fortalecer o multilateralismo. Para o Brasil, trata-se de retomar sua política exterior tradicional. A próxima seção caracteriza, em linhas gerais, o multilateralismo na política externa brasileira, com ênfase na pretensão de ocupar assento permanente em um Conselho de Segurança ampliado, mais legítimo e eficaz.

O multilateralismo na política externa brasileira

A vocação multilateral do Brasil fundamenta-se em três ideias centrais: sua identidade nacional, seus interesses como Estado soberano e suas necessidades como país em desenvolvimento. Essas ideias se referem a processos históricos influenciados mutuamente. Talvez em decorrência da herança portuguesa, o Brasil tornou-se independente já se percebendo como ator global. Pelo menos desde o século xvii, as elites locais participaram do comércio, da política e das guerras internacionais em defesa de seus próprios interesses, construindo uma ideia de Brasil no mundo. Seus movimentos por vezes coincidiam com os interesses da Coroa portuguesa, como foi a expulsão dos holandeses de Luanda por Salvador de Sá, em 1648 (financiada majoritariamente pela colônia), que iniciou a reconquista de Angola, concluída em 1685 em Ambuíla. Um século depois, Alexandre de Gusmão seria o principal defensor da causa de Portugal e do Brasil e dos interesses bem entendidos da América nesse debate (Tratado de Madri16), na opinião do José Maria da Silva Paranhos Junior, Barão do Rio Branco.

No início do século xx, Rio Branco aproveitaria o contexto internacional favorável a negociações diplomáticas para materializar em tratados os acertos políticos sobre as fronteiras brasileiras, estabelecendo com 10 vizinhos relações pacíficas e entendimentos duradouros sobre limites territoriais. Bem resolvida a relação com os vizinhos, Rio Branco associou a auto-imagem de um país com interesses globais à defesa do multilateralismo ao enviar o influente estadista brasileiro Ruy Barbosa à Segunda Conferência de Paz de Haia. Sua missão foi defender o princípio da igualdade entre os Estados soberanos; seu argumento, o de que a Justiça recíproca entre Estados grandes e pequenos é «o fundamento mais sólido das grandes amizades»17. Em outras palavras, no início do século xx, o Brasil utilizou o multilateralismo e o direito internacional para se proteger das grandes potências e promover seus interesses, empregando argumentos legais típicos das democracias liberais. A analogia era clara: assim como nessas democracias os cidadãos devem ser tratados igualmente perante a lei, também aos Estados soberanos se aplica o princípio de igualdade de direitos perante o direito internacional. No episódio em que a política exterior brasileira relativizou essa identidade global e a defesa do tratamento equânime dos Estados, o país encontrou fracasso e uma valiosa lição de princípios. O Brasil representou os Estados americanos na criação da Liga das Nações, integrando seu Conselho como membro temporário, juntamente com Bélgica, Grécia e Espanha. Após a inclusão da Alemanha no Conselho e seu fracasso em integrá-lo como membro permanente, o Brasil denunciou o tratado em 1928.

Enquanto isso, o país seguiu ativo em instâncias internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho e a Corte Internacional de Justiça, utilizando os fóruns diplomáticos para defender seus interesses. Por ter participado das duas grandes guerras do século xx em defesa do Ocidente, o Brasil atuou como membro fundador das organizações criadas para coordenar a reconstrução da ordem internacional nos períodos subsequentes.

A retirada do apoio dos eua à atribuição ao Brasil de um assento permanente no Conselho de Segurança tornou essa demanda uma «campanha permanente», enfatizando não somente o aspecto jurídico da igualdade dos Estados perante o direito internacional, mas também o vínculo entre a legitimidade das organizações internacionais e sua eficácia política18. Sem um assento permanente no Conselho de Segurança, o Brasil recebeu o privilégio de iniciar anualmente os debates na Assembleia Geral. Nessas ocasiões, o país destaca a importância de enfrentar conjuntamente desafios globais como a fome e o desenvolvimento socioeconômico, condições para a paz no cenário internacional.

Os exemplos são muitos. Em 1963, João Augusto de Araújo Castro afirmou a condição autônoma e independente do Brasil como instrumento de fortalecimento do sistema interamericano, um pilar da paz e da segurança internacional em defesa do desarmamento, do desenvolvimento e da descolonização19. Em 2023, o país demonstrou, na Presidência do Conselho de Segurança, capacidade de contornar a polarização que paralisa os membros permanentes desse organismo20.

A defesa do multilateralismo funciona, pois, como instrumento de construção de uma liderança, por vezes questionada, que necessita reafirmar-se continuamente pela prestação de serviços a outros Estados. O Brasil vê-se como um país «não só disposto, mas também capaz de assumir maiores responsabilidades no âmbito da paz e da segurança internacionais»21. Por sua vez, a onu emerge como locus privilegiado e símbolo de um novo tempo, que o Brasil considera ter ajudado a construir com sangue e sabedoria, em defesa dos valores ocidentais, ao evitar que a América do Sul se inclinasse totalmente para o Eixo durante a Segunda Guerra Mundial.

A reforma do Conselho de Segurança vincula-se, assim, ao fortalecimento do multilateralismo de modo mais amplo, já que não se pode falar de paz e segurança sem promover o desenvolvimento socioeconômico global, reduzir as desigualdades entre os Estados e no seio das sociedades, e enfrentar de maneira coordenada as ameaças à vida na Terra, particularmente as resultantes das mudanças climáticas. Como afirma a onu, compartilhamos responsabilidades. Portanto, segurança internacional e segurança humana estão intrinsecamente vinculadas, especialmente em um contexto de interdependência global, que só foi possível construir a partir dos valores liberais que informam o sistema multilateral criado depois de 1945. No início do século xxi, o Brasil insistiu em fortalecer a Organização Mundial do Comércio (omc) quando a China fomentava a Iniciativa do Cinturão e Rota e os eua defendiam tratados multilaterais excludentes: o Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (ttp, na sigla em inglês) e a Associação Transatlântica para o Comércio e o Investimento (ttip). O esforço foi insuficiente, porém válido. Com a paralisia das organizações internacionais frente a desafios diplomáticos ou socioeconômicos, o Brasil tenta construir consensos em fóruns de diálogo como o ibas (Índia, Brasil, África do Sul), o brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) e o g-20, utilizando-os para apoiar as organizações estabelecidas22. Isso contribui para mantê-las vivas – ainda que debilitadas – e para reformá-las, legitimando e fortalecendo o multilateralismo no âmbito global. O Brasil faz isso por convicção e por interesse. Pragmaticamente, o país atua onde é possível e avança, nos fóruns disponíveis, uma agenda coerente com os 17 ods. Por exemplo, na Presidência do g-20, o Brasil prioriza o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global23.

Em síntese, a defesa do multilateralismo é, em parte, resultado da autoimagem brasileira como uma potência regional com interesses globais e vocação multilateral. Ela resulta também da experiência histórica de defesa de interesses nacionais em fóruns multinacionais, um acúmulo que funciona como ativo diplomático que permite ao país atuar no cenário internacional com iniciativas e propostas incompatíveis com as capacidades militares ou econômicas disponíveis. Conclusão

Em um mundo profundamente interdependente, carente de governabilidade e em risco de colapso, a capacidade de concertar acordos diplomáticos é mais valiosa do que em ambientes estruturados, como foi o período da Guerra Fria. O Brasil acumulou experiência diplomática e legitimidade que o capacita a propor alternativas políticas a impasses que, sem solução pacífica, podem culminar em conflitos com consequências catastróficas. Para além de um interesse tradicional de sua política exterior, defender o multilateralismo – e nele, a reforma do Conselho de Segurança –, essa defesa é também uma maneira de prestar serviços à comunidade internacional e, nesse papel, fortalecer-se como uma potência média dedicada a causas globais, as quais se vinculam a urgências socioeconômicas internas. Isso ocorre porque um mundo baseado em normas interessa a um país em desenvolvimento com grandes desafios internos e capacidades militares insuficientes.

O compromisso brasileiro com a solução pacífica de conflitos e com o multilateralismo marcou sua política externa desde sempre e é parte da própria identidade do país no cenário internacional. Por essa razão, e também por interesses políticos e econômicos, o Brasil voltou em defesa do multilateralismo.

Nota: tradução: Luiz Barucke.

-

1.

Miriam Gomes Saraiva y Felipe Leal Albuquerque: «Como mudar uma política externa? Reflexão sobre mudança em política externa durante o governo Bolsonaro» em CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs No 1, 1-3/2022.

-

2.

Rubens Ricupero: «A volta do Brasil a um mundo transformado por conflitos» en CEBRI-Revista. Brazilian Journal of International Affairs No 9, 1-3/2024.

-

3.

Gelson Fonseca Jr.: «O Brasil e o multilateralismo no pós-1945» em Eduardo Uziel, Maria Luisa Escorel de Moraes e Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura (orgs.): O Brasil e as Nações Unidas: 70 anos, FUNAG, Brasília, 2015.

-

4.

«UN Secretary-General Addresses General Debate, 78th Session», 9/9/2023, disponível em www.youtube.com/watch?v=cj_p43w8iog.

-

5.

ONU: A More Secure World - Our Shared Responsibility. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 2004.

-

6.

A Missão Integrada das Nações Unidas em Timor Leste foi enviada em 2006 para dar resposta à grave crise política e humanitária surgida no país entre abril e maio daquele ano.

-

7.

Luis Felipe de Seixas Corrêa: Brazil in the United Nations, FUNAG, Brasília, 2013.

-

8.

«El precio de la paz y el desarrollo: ¿Cómo se financia la ONU?» EM Noticias ONU, 4/1/2024.

-

9.

Nan Tian, Diego Lopes da Silva, Xiao Liang e Lorenzo Scarazzato: «Trends in World Military Expenditure 2023», Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Estocolmo, 4/2024.

-

10.

Javier Solana: «The EU-Russia Strategic Partnership: Speech by the High Representative Designate of the European Union For Common Foreign and Security Policy», 13/10/1999.

-

11.

Barry Buzan: «A New Cold War? The Case for a General Concept» em International Politics vol. 61 No 2, 2024.

-

12.

Uppsala Conflict Data Program (UCDP), 7/2024.

-

13.

Olivier Blanchard: «The Perfect Storm: Deglobalisation’s Headwinds» en AXA Investment Managers, 22/7/2024.

-

14.

Externalização de processos produtivos em países próximos, com frequência fronteiriços [n. do e.].

-

15.

Decisão de produzir e se abastecer em países que são aliados geopolíticos [n. do e.].

-

16.

Documento assinado por Fernando vi da Espanha e Juan v de Portugal em 13 de janeiro de 1750 para definir os limites entre seus respectivos territórios na do Sul [n. do e.].

-

17.

«Actes et discours: de m. Ruy Barbosa», disponível em https://cuislandora.wrlc.org/islandora/object/lima%3A27262; Carlos Henrique Cardim: A raiz das coisas. Rui Barbosa: O Brasil no mundo, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2007.

-

18.

João Augusto Costa Vargas: Campanha permanente: o Brasil e a reforma do Conselho de Segurança da ONU, FGV, Rio de Janeiro, 2011.

-

19.

L.F. de Seixas Corrêa: ob. cit.

-

20.

Marianna Albuquerque e Gustavo Sénéchal: «Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas (2022-2023)» em CEBRI-Revista: Brazilian Journal of International Affairs No 9, 1-3/2024.

-

21.

«Brasil e a Reforma do Conselho de Segurança da ONU», Ministério de Relações Exteriores, 30/9/2021.

-

22.

A.J. Ramalho: «A presidência brasileira do G-20: credibilidade em favor da governança global para um futuro mais justo, próspero e sustentável», Perspectiva, Fundação Friedrich Ebert, São Paulo, 11/2023.

-

23.

Ministério de Relações Exteriores: «Presidência brasileira do G-20», comunicado de imprensa, 1/12/2023.