O Brasil e a União Européia. Os passos rumo a uma nova potência global?

Nueva Sociedad Outubro 2008

O artigo analisa os passos dados pelo Brasil em seu plano de se transformar em uma verdadeira potência global e como a relação com a Europa tem influído nesse projeto. Após abordar o tema a partir do ponto de vista conceitual, descreve-se a história das ambições globais do Brasil e como elas foram mudando ao longo dos anos. Dois acontecimentos recentes permitem avaliar o alcance real do projeto brasileiro: a assinatura de um acordo de parceria estratégica com a União Européia e as negociações da Rodada Doha, nas quais o Brasil não conseguiu mudar a posição da Europa nem se posicionar como um mediador eficaz entre os diferentes interesses em jogo.

Americanos e europeus sempre foram nossos parceiros estratégicos. E lembro que o comércio com ambos (...) só não foi maior por causa do protecionismo deles (...) O continente europeu já é nosso parceiro principal, pois sobrepujou os Estados Unidos. O que os críticos precisam entender é que os americanos e europeus (...) não são [nossos] únicos [parceiros]. Temos que buscar outras alternativas.

Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores do Brasil

Países como o Brasil terão cada vez mais importância nesse novo mundo [não-polar]. [Os BRIC] não são mais simplesmente potências regionais, mas globais. O Brasil, por exemplo, será central na hora de resolver o problema das mudanças climáticas e na questão do comércio exterior. Será fundamental para promover a ordem na América Latina.

Richard Haass, presidente do Conselho de Relações ExterioresÉ uma ilusão bastante ingênua pretender conduzir a economia mundial sem a China, sem a Índia, sem o Oriente Médio, sem a OPEP, sem a Arábia Saudita ou sem o Brasil. Não funcionaria de jeito nenhum.

Helmut Schmidt, ex-chanceler alemão

Brasil potência: um ideal realista ou idealista?

O Brasil aspira, há já vários decênios, se não séculos, à condição de potência global, mais do que regional. E para tanto, ao que se vê, reúne vários dos critérios essenciais. Dentre estes, despontam não somente os que se referem à dotação de meios de poder (recursos naturais, argumentos discursivos, capacidade e atuação organizacional, assim como fundamentos legais), mas também sua efetiva atuação e reconhecimento como potência emergente, tanto em âmbito regional como global. Dois eventos recentes em seu relacionamento com a União Européia (UE) parecem constituir-se em mais um depoimento a favor de sua instalação como potência global: a proclamação formal de sua «parceria estratégica» com a UE em julho de 2007 e sua atuação destacada na última «mini-ministerial» da Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada em Genebra de 21 a 29 de julho de 2008. Porém, as aparências enganam, às vezes. Olhando-se mais de perto, constatam-se algumas evidências para a tese de que o Brasil, em sua caminhada rumo à condição de potência global, apesar do longo trecho já percorrido, ainda tem muito chão pela frente, pois além de idas também há muitas vindas. Parece ser esta a mensagem dos dois eventos mencionados. Se é verdade que o país se tornou, ao lado dos EUA, Canadá, Rússia, China, Índia e África do Sul, um dos poucos a usufruírem o status de parceiro estratégico da UE, também se pode dizer que sua atuação na frustrada mini-ministerial de Genebra parece ter arranhado o prestígio de que desfruta tanto na esfera regional como na esfera global.

Para colocar estes eventos na correta perspectiva, este artigo se desenvolve em três passos. No primeiro, apresenta, dentro de um enfoque eclético, os principais conceitos (poder, potência regional ou intermediária, potência global), critérios e pré-requisitos para a consecução do status de potência regional e/ou global. No segundo, esboça, num relance histórico, a tradicional atuação do Brasil em sua ambição de potência global. No terceiro, à luz da história, aplica os critérios à avaliação dos dois referidos eventos. Por fim, a conclusão oferece um resumo dos principais resultados.

O que é ser potência regional e como tornar-se potência global?

Numa primeira aproximação analítica à realidade atual, o citado presidente do Conselho de Relações Exteriores, Richard Haass, propõe uma distinção para as diversas constelações de potências que dominaram ou dominam o mundo dos séculos XX e XXI, começando por um domínio multipolar que teria durado uns 50 anos, presenciando duas guerras mundiais na primeira metade do século XX e acabando sucedido por um domínio bipolar desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria em 1989, com o esfacelamento da União Soviética e o início do domínio unipolar da única potência global restante, os EUA. Segundo este autor, a tendência para o século XXI é que se estabeleça um mundo não-polar. Esta nova ordem mundial se caracterizaria mais pela difusão do poder do que por sua concentração. É bem verdade que o número de «grandes potências» globais atuais continua muito restrito e, na enumeração de Haass, pode ser contado com os dedos da mão: EUA, Rússia, UE, Japão, China e Índia, países que sem dúvida concentram poderes individuais significativos, agregando pouco mais de 50% da população mundial, 75% do pib global e 80% da capacidade de defesa global, mas que se vêem cada vez mais cobrados por centros difusos de poder. Considerando o panorama atual das relações internacionais, o autor adverte que a principal característica é a de um mundo dominado não por uma, duas ou diversas potências, mas sim por «várias dúzias de atores que possuem e exercem diversos tipos de poder», erodindo o poder dos Estados-nações a partir de cima (organizações globais ou regionais), de baixo (milícias) ou dos lados (ONGs e corporações empresariais). Este fato representa um verdadeiro «deslocamento de placas tectônicas» em relação ao passado.

Em sua visão, a constelação dos mais variados tipos de centros de poder nas atuais relações internacionais incluiria, como potências regionais, cinco países da América Latina, dois da África, quatro do Oriente Médio, três da Ásia e um da Oceania, além die organizações multilaterais, ONGs, etc. Note-se que são detentoras de vários tipos de poder, de acordo com os recursos de que mais dispõem: poder discursivo, econômico, organizacional, militar, legal. Por outro lado, Haass limita-se a citar alguns exemplos, mas sem classificá-los com extremo rigor. Assim, por exemplo, a UE aparece primeiro como major power e depois passa a ser arrolada entre as organizações multilaterais «regionais». O Brasil, por sua vez, consta como potência regional, mas, na entrevista citada no cabeçalho do artigo, Haass o enquadra entre as «potências que não são mais simplesmente regionais, mas globais», por exemplo, em temas como a mudança climática e o comércio exterior. Tem-se a impressão de que Haass não dá muita importância à hierarquização dos poderes. De fato, sua preocupação consiste em abarcar a influência de novos centros de poder qualitativamente diversos, tanto em nível regional como no global.

Para avançar na análise, são de utilidade as noções de hard e soft power desenvolvidas por Joseph Nye. Parafraseando este autor, o hard power é a capacidade do detentor de poder de impor a sua vontade mediante o recurso à ameaça ou força, mesmo armada, enquanto o soft power se serve do poder de convicção e de atração da vontade alheia. Neste último sentido, o poder pode servir-se, por exemplo, seguindo o sociólogo Norman Long, de interfaces discursivas, organizacionais, legais e as ligadas a recursos materiais. Ora, como na atualidade os EUA gastam 49% do total despendido em armamentos no mundo inteiro, além de 60% dos gastos em pesquisa militar global, é bem evidente que este país deverá manter sua supremacia global no tocante a hard power por bastante tempo ainda, embora diretamente acossado pela outra grande potência militar, a Rússia, sucessora jurídica e mesmo militar da União Soviética. No entanto, sem o domínio dos demais aspectos de poder, tais como a manutenção global dos recursos naturais ambientais e as negociações do comércio exterior, não lhes é dado manter um poder global real, segundo o mesmo Nye. Introduz-se assim, pela porta dos fundos, uma hierarquização das relações de poder, cabendo a potências menos militarizadas e mais detentoras de recursos soft uma posição, talvez inferior, mas não menos decisiva na constelação de potências. Ligando diversos enfoques teóricos – desde os realistas, baseados no interesse de países que buscam equilibrar ou contrabalançar o poder superior, até os transicionistas, que descrevem a ascensão de potências inferiores na escala hierárquica de poder –, Daniel Flemes consegue analisar as chamadas «potências intermediárias emergentes» (Brasil, Índia e África do Sul), em sua carreira de crescente influência global, mediante o uso de conceitos que, sem desprezar a importância de recursos de ordem militar, econômica e demográfica, destacam em primeira linha as estratégias comportamentais destes países na arena global. Essas estratégias são resumidas no conceito de middlepowermanship, cujo conteúdo se situa muito próximo dos acima mencionados recursos discursivos, organizacionais e legais, por buscarem preferencialmente: a) soluções multilaterais para problemas internacionais, b) posições de compromisso em disputas internacionais e c) noções como «boa cidadania internacional» para orientar sua ação diplomática.

No campo regional, estas potências intermediárias também são obrigadas, pela lógica do poder, a levar em consideração os interesses de países situados abaixo delas na hierarquia de poder, sob pena de verem limitado seu raio de influência e persuasão. Pré-requisitos para tanto são, entre outros: a disponibilidade de recursos materiais suficientes e a disposição de usá-los como incentivos para as potências regionais secundárias; recursos discursivos aptos a obter a legitimação de um poder visto como congruente com as normas e valores próprios das demais potências secundárias; compartilhamento de poder em setores específicos; e a canalização das assimetrias econômicas e sociais existentes mediante instituições democráticas.

É na mobilização destas energias regionais mediante a integração econômica e política das nações sul-americanas no Mercosul e na Unasul que o Brasil vislumbra a base para uma atuação influente a nível global. O secretário-geral do Itamaraty assim resumia, em 2007, a posição da diplomacia brasileira, estreitamente afinada com o enfoque realista da disciplina politológica das relações internacionais, e diametralmente oposta à constatação de Haass, acima citada:

Em um sistema mundial cujo centro acumula cada vez mais poder econômico, político, militar, tecnológico e ideológico; em que cada vez mais aumenta o hiato entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos; em que este centro procura tecer uma rede de acordos e de normas internacionais que assegurem o gozo dos privilégios que os países centrais adquiriram no processo histórico; e em que dessas negociações participam grandes blocos de países, a atuação individual, isolada, nessas negociações não é vantajosa, nem mesmo para um país com as dimensões de território, população e PIB que tem o Brasil. Assim, para o Brasil é de indispensável importância poder contar com os Estados vizinhos da América do Sul nas complexas negociações internacionais de que participa. Mas talvez ainda seja de maior importância para os Estados vizinhos a articulação de alianças entre si e com o Brasil para atuar com maior eficiência na defesa de seus interesses nessas negociações.

A questão que se coloca a esta altura é a seguinte: até que ponto a prática atual da diplomacia brasileira repousa sobre lições aprendidas da história, evidenciando sua consistência e credenciando-a para novos passos rumo a um menor desequilíbrio de poder e de bem-estar em esfera global? Respondida brevemente esta questão, ficará mais fácil avaliar a atuação do Brasil ante a parceria estratégica com a UE e no âmbito da mini-ministerial da OMC de julho de 2008.

Desde quando e por que o Brasil quer ser uma potência global?

Segundo Luiz Alberto Moniz Bandeira, renomado historiador e analista da diplomacia brasileira,

o ideal da efetiva emergência do Brasil à condição de grande potência esteve incrustado na psique da elite brasileira muito tempo antes do golpe de Estado militar perpetrado em 1964 e continua a ser um objetivo perseguido igualmente após a derrocada do regime militar (1964-1985) (...). Esta ambição persiste como a determinante subjacente da política externa brasileira também no século XXI, mesmo que o Brasil sempre tenha evitado apresentar abertamente suas ambições de liderança continental, preferindo identificar-se claramente com as demais nações sul-americanas.

Em seu esboço histórico, Bandeira apresenta diversos fatos marcantes que constituem passos ou, pelo menos, momentos salientes nesta direção, historicamente contraposta especificamente à hegemonia, primeiro, da Grã-Bretanha e, posteriormente, dos EUA, na América do Sul, mas, por outro lado, escorada em alternativas de entendimento com outros países europeus, particularmente a Alemanha. Vale a pena recapitulá-los aqui, sem entrar em pormenores:

1. Em 1850, o Brasil resistiu com êxito a pressões dos EUA para abrir o rio Amazonas à navegação americana.2. Em 1863, após duas décadas de constantes atritos, o Brasil rompeu as relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, resistindo às fortes pressões por esta exercidas para a renovação do Tratado Comercial abandonado em 1842. As relações diplomáticas só foram restabelecidas dois anos mais tarde, devido às necessidades financeiras postas ao Brasil para a compra de armamentos, em virtude da Guerra da Tríplice Aliança (composta por Brasil, Argentina e Uruguai) contra o Paraguai (1864-1870).

3. Embora vitoriosa, a Tríplice Aliança não distribuiu por igual entre seus aliados os custos da batalha, ficando para o Brasil o principal ônus da dívida, enquanto a Argentina aproveitou a chance para ultrapassar o Brasil em desenvolvimento primário-exportador. A evolução do comércio exterior nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX marcou, para ambos os países, um período de forte dependência econômica unilateral em relação às duas potências industriais então dominantes e rivais: os EUA, para onde ia o grosso (47,1% em 1927) das exportações do Brasil, compostas principalmente de café; e a Grã-Bretanha, destino de 76% das exportações argentinas de carne e de 34% das de trigo.

4. Espelhando a rivalidade entre as potências dominantes e o respectivo alinhamento subordinado das economias da Argentina e do Brasil, o período que engloba a primeira metade do século XX também foi marcado por rivalidade e, em menor monta, por cooperação entre ambos os países sul-americanos, dando azo à formação do «estereótipo ideológico» relativo à rivalidade secular entre ambos, uma rivalidade que seria usada e abusada como fundamento para influenciar as respectivas políticas externas em favor de interesses específicos da respectiva potência dominante.

5. Mesmo durante este período, nem sempre o Brasil curvou-se passivamente ao predomínio dos EUA. Nos anos 1930, desde seus primeiros dias como presidente, Getúlio Vargas procurou criar laços alternativos com uma potência européia – no caso, a Alemanha – visando alargar sua autonomia na arena internacional e recuperar sua posição de potência regional. Neste sentido, após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve sua neutralidade até 1942 e, após finalmente combater ao lado das tropas aliadas até o final da guerra em 1945, declarou ser necessário entregar a um país sul-americano (é claro, ao Brasil) um assento no Conselho de Segurança Mundial, um anelo que, apesar do apoio de Roosevelt, não obteve o suporte dos EUA nas conferências de Dumbarton Oaks e de San Francisco.

6. Os anos 1950 até meados dos 1960 foram marcados, no Brasil, por forte e crescente ressentimento contra os EUA que, apesar do estreito alinhamento seguido de 1946 a 1950 pelo sucessor de Vargas, não se limitaram a negar ao Brasil o apoio para obter um assento no Conselho de Segurança, mas inclusive recusaram ao seu principal aliado de guerra sul-americano o auxílio econômico prestado às potências perdedoras da Europa no âmbito do Plano Marshall. Este ressentimento materializou-se em várias medidas diplomáticas tomadas em clara oposição às preferências norte-americanas: a política nacionalista de desenvolvimento industrial seguida pelo segundo governo de Vargas (1950-1954); a proposta da Operação Pan-Americana, ruptura com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o restabelecimento de relações comerciais com a União Soviética pelo presidente Juscelino Kubitschek (1955-1960); o estreitamento das relações com a Argentina e com Cuba pelo presidente Jânio Quadros (1961); a continuação da estreita cooperação com a Argentina, o restabelecimento de relações diplomáticas com a União Soviética, as relações comerciais com a China e a resistência a sanções dos EUA contra Cuba pelo presidente João Goulart (1961-1964).

7. Após a queda de Goulart, em virtude do golpe de Estado militar apoiado pela CIA, o primeiro presidente militar, Marechal Castello Branco (1964-1967), repete a política de alinhamento automático seguida de 1946 a 1950. No entanto, seu sucessor, Artur da Costa e Silva (1967-1969) retoma, com seu nacionalismo direitista inspirado na agora dominante «linha dura» militar, a posição de competição com as potências industrializadas, de solidariedade com as nações do Terceiro Mundo e de reafirmação da ambição do «Brasil grande potência» como meio de assegurar um rápido crescimento econômico. Com isso, reiniciou-se e recrudesceu progressivamente a série de atritos com os EUA ao longo deste e dos três subseqüentes governos militares de Emílio Garrastazu Médici (1969-1973), Ernesto Geisel (1973-1979) e João Figueiredo (1979-1985), configurando-se num crescendo de medidas, todas elas voltadas de maneira consistente a melhorar as chances de o Brasil tornar-se uma potência mundial:

8. De 1967 a 1969, estabelecimento de laços econômicos com a África e o Oriente Médio, resistência às restrições comerciais impostas pelos EUA às exportações brasileiras de café solúvel e outros manufaturados, alinhamento, na Conferência de Genebra sobre a Limitação de Testes Nucleares com o bloco dos países neutros e contra EUA e União Soviética, posicionamento favorável à energia atômica, e rejeição da política de não-proliferação da tecnologia nuclear.

9. De 1969 a 1973: oposição continuada ao monopólio nuclear dos EUA e União Soviética e à cristalização do poder mundial; época do «milagre econômico brasileiro», com taxas de crescimento entre 9% e 11% ao ano, reforçando a ambição de «Brasil grande potência» e aprofundando as tensões com os EUA; diversificação geográfica (rumo à África e América Latina) e estrutural do comércio exterior brasileiro (manufaturados, tais como sapatos, têxteis e aço, em competição com produtos dos EUA e da UE), gerando novas fontes de atrito com o protecionismo das potências industriais dominantes.

10. De 1973 a 1979: diplomacia «pragmática e ecumênica» do presidente Geisel abrindo novas frentes de conflito com os EUA, entre as quais: o imediato reconhecimento oficial dos governos revolucionários de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau; o acordo nuclear com a República Federal da Alemanha, prevendo a construção de numerosas centrais nucleares; a rescisão do acordo militar com os EUA, em meio à controvérsia sobre direitos humanos no Brasil; a expansão de litígios comerciais com os EUA relativos especificamente à indústria nacional de armamentos, à reserva de mercado para a informática e outros; o aumento do raio de autonomia do Brasil graças a maior equilíbrio regional em relação aos parceiros comerciais, com a parcela das exportações brasileiras para os EUA caindo de 53% (1944) para menos de 20% (de 1973 em diante) e a da Europa Ocidental e Oriental aumentando para mais de 50%. Resultado: o Brasil se transformou em um global trader, com mais de 50% de exportações em forma de manufaturados e, simultaneamente, um dos maiores exportadores agrícolas do mundo.

11. De 1979 a 1985: protagonismo, na formulação da política externa brasileira para a África, o Oriente Médio e a América Latina, de grandes empresas estatais dos setores da indústria bélica, petrolífera e de insumos, causando atritos com os EUA; oposição à linha seguida pelos EUA em relação à Nicarágua e El Salvador; apoio continuado aos regimes esquerdistas de Angola e Moçambique; política para o Oriente Médio em desacordo com a posição dos EUA; apoio aberto à Argentina na questão da soberania sobre as Ilhas Malvinas, mas apoio apenas velado ao uso da força contra as tropas britânicas.

12. Nos últimos 20 a 25 anos, o Brasil continuou estreitando cada vez mais seus laços com os países da América do Sul, a partir dos países da bacia do Prata e abarcando os países andinos e os da bacia amazônica. São eles que se encontram, «necessária e inarredavelmente, no centro da política externa brasileira».

Todos os seus esforços têm buscado a maior diversificação possível dos laços econômicos e políticos como um meio de expandir o seu espaço de manobra e fortalecer seu poder de barganha. O objetivo de sua política externa consiste em assegurar as condições internacionais para o crescimento econômico e para o reconhecimento de seu status atual de potência intermediária e a legitimidade de sua ambição relativa à consolidação do Mercosul e à obtenção de um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Com relação aos EUA, a percepção é de que eles tanto podem ser um apoio de primeira grandeza ou um obstáculo de primeira grandeza neste caminho do Brasil. A suspeita predominante nos meios diplomáticos brasileiros é de que os EUA «não estão realmente preparados para aceitar um Brasil verdadeiramente independente e forte como novo membro entre as nações poderosas e influentes e de que tudo empreenderão para prevenir a consolidação do Mercosul».

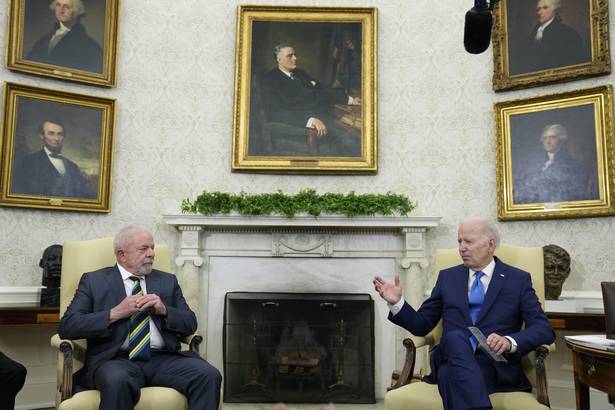

É sobre este pano de fundo que se desenvolveram, na última década do século XX e na primeira do século XXI, as iniciativas do Brasil tanto para a criação do Mercosul junto com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, como para a grande união de todos os 12 países sul-americanos na nova entidade política de integração denominada Unasul e fundada formalmente em 2006, na mesma linha de fortalecimento do poder de barganha internacional para os países da região. Principalmente a partir de meados da década de 1990, com o governo democrático de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), e mais ainda com o de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a integração latino-americana vem sendo propugnada como alternativa autônoma aos propósitos dos EUA de unir as Américas numa vasta zona de livre comércio (Área de Livre Comércio das Américas, ALCA), vista na América do Sul como mera tentativa de extensão, para todo o hemisfério americano, da Área Norte-Americana de Livre Comércio (NAFTA, na sigla em inglês), uma área claramente subordinada à hegemonia econômica e financeira dos EUA em moldes neoliberais. As negociações arrastaram-se por mais de um decênio, dada a oposição da maioria dos governos latino-americanos ao modelo de livre comércio perseguido pelos EUA, prevendo ampla liberdade para suas exportações, profundo protecionismo para sua produção agrícola e para suas patentes, assim como abrangente desregulamentação do comércio de serviços e das compras governamentais, entre outros itens.

Qual é o papel da UE nos planos do «Brasil potência»?

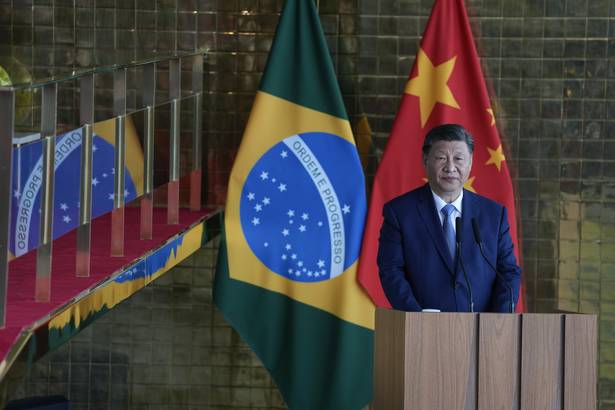

Para solidificar sua oposição, o Brasil, no âmbito do Mercosul, vem desenvolvendo desde 1999, paralelamente às atividades da ALCA, negociações com a UE, visando a conclusão de uma área bi-regional de livre comércio em moldes alternativos aos da ALCA, tal como proposta pelos EUA. Mais uma vez, a Europa é buscada como pólo alternativo de negociações, destinado a aumentar o poder de barganha do Brasil contra a predominância hegemônica dos EUA. De certa forma, este jogo diplomático brasileiro se prolonga, mais recentemente, tanto com a elevação formal do Brasil à condição de parceiro estratégico da UE em julho de 2007 em Lisboa, como com a reunião mini-ministerial da Rodada Doha em julho de 2008, em Genebra.

De que serve, para uma potência emergente, a parceria estratégica com a UE? Ao assumir a presidência do Conselho de Ministros da UE, o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, organizou o primeiro encontro de cúpula («Cimeira») da UE com o Brasil, elevando-o, nesta ocasião, ao seleto grupo de parceiros estratégicos. A cooperação deverá abarcar os campos da política global delineados por temas como mudança climática, comércio internacional e reforma das Nações Unidas. A ênfase temática dos contatos bilaterais com o Brasil passa a abarcar, além das negociações bi-regionais UE-Mercosul e do papel do Brasil dentro das mesmas, igualmente o nível global, onde a UE busca valer-se da crescente influência do Brasil para conformar a nova política estrutural global – justamente o que interessa ao Brasil como potência global emergente. Por outro lado, a UE também tem em mira o papel do Brasil como potência regional na América Latina e no âmbito do relacionamento Sul-Sul, já que de seu posicionamento como principal economia da América do Sul depende, em grande parte, o de seus congêneres regionais, particularmente o da Argentina, com a qual o Brasil combina fundamentalmente sua política integracionista no hemisfério. A expectativa mútua com relação a esta parceria estratégica é, portanto, a de uma dinamização tanto das negociações bi-regionais sobre um tratado de livre comércio, como das iniciativas globais voltadas à solução dos problemas de comércio exterior, ambientais e multilaterais. Portanto, até aqui, tudo parece caminhar para o coroamento de uma longa jornada empreendida explicitamente pelo Brasil desde meados do século XIX.

Entretanto, passado mais de um ano desde o início formal desta parceria estratégica, graves divergências de ordem discursiva ameaçam impedir avanços dignos de nota nas três esferas temáticas delineadas.

1. Na área de mudanças climáticas, o Brasil ainda não conseguiu convencer a UE, por exemplo, de que o selo ecológico-social prometido para as suas exportações de etanol e biodiesel, enquanto bens ambientais ecológica e socialmente corretos, realmente refletirá a ausência de danos ambientais e sociais ligados à produção de agrocombustíveis. Não está ainda comprovada a eficácia brasileira no controle, por exemplo, do deslocamento – causado por agrocombustíveis – de culturas alimentares para regiões mais afastadas, quem sabe até adentrando a Amazônia, conforme a imprensa diária testemunha com base em casos isolados.

2. Na área do comércio internacional, ambas as partes continuam lançando acusações mútuas de entravarem um acordo abrangente: o Brasil investe contra a UE, como contra os EUA, devido a insuficientes concessões na área de subsídios agrícolas – e quando desiste de fazer estas investidas, ele é substituído por seus parceiros do Mercosul na reclamação contra concessões insuficientes. A UE, por sua vez, não deixa, por um lado, de incriminar no Brasil a prática de incentivos agrícolas, por exemplo, no programa de apoio à agricultura familiar (PRONAF); e além de bater no cravo, também bate na ferradura, acusando o Brasil de insuficientes concessões no tocante a bens e serviços não agrícolas, assim como as compras governamentais.3. Por fim, o apoio à entrada do Brasil para o Conselho de Segurança da ONU com um assento permanente ainda não é unânime na UE, ressentindo-se sobretudo da falta de apoio na própria região sul-americana sob a influência mais imediata do próprio Brasil.

Portanto, pode-se dizer que a parceria estratégica do Brasil com a UE reveste-se fundamentalmente de um caráter certamente valioso e de importância para o prestígio de uma potência global ascendente, como é o caso da política simbólica, consubstanciada na admissão do país ao prestigiado clube de parceiros estratégicos de uma potência global incontestavelmente estabelecida. Há também um avanço na ordem organizacional, facilitando encontros e alianças. Mas no plano discursivo, as divergências persistem e têm muito a ver com a constelação de forças e lobbies no interior de cada um dos parceiros.

Estes problemas e dilemas manifestaram-se com maior força na última mini-ministerial de Genebra, onde a Rodada Doha esteve a ponto de receber um fecho de ouro, mas acabou caindo num profundo fosso de desalento, do qual somente aos poucos vêm saindo, em grande parte devido a hercúleos esforços por parte – quem diria? – justamente da potência global emergente da qual este artigo está tratando.

A mini-ministerial de Genebra e o papel do Brasil e da UE nas negociações. A questão específica deste parágrafo diz respeito à contribuição que as negociações da Rodada Doha representaram para caracterizar o papel da UE e do Brasil em âmbito global. Como amplamente noticiado pela imprensa internacional, a mini-ministerial da Rodada Doha em Genebra, de 21 a 31 de julho de 2008, resultou em um fracasso, após as negociações terem chegado a um ponto caracterizado como quase-acordo. Este terceiro fracasso da Rodada Doha, em sua busca, há já sete anos, de um acordo global sobre a liberalização do comércio internacional e o desenvolvimento econômico, revela-se particularmente adequado para uma análise do papel agora desempenhado por Brasil e UE, os novos parceiros estratégicos, na discussão da proposta de pré-acordo apresentada pelo diretor geral da OMC, Pascal Lamy.

O fato de ter sido o Brasil – na palavra de seu representante, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim – o primeiro a aceitar o texto de Lamy pode dar azo à suspeita de que, talvez inebriado com a sua recente promoção a parceiro estratégico da UE, o país até agora visto como líder do G-20 se tenha deixado cooptar para as posições dos países industrializados, «atraiçoando», como apregoou a imprensa argentina naqueles dias, os seus sócios do Mercosul e até os do G-20, deixando países como a China e a Índia isolados na sua reivindicação por melhoras em pontos sensíveis para países importadores agrícolas. Neste caso, sem dúvida, o Brasil teria dado um passo adiante no seu rumo à pretendida condição de potência global, mas outro atrás na de potência regional, contrariando o seu próprio discurso de aumentar o poder de barganha em âmbito global, sim, mas mediante a união com seus vizinhos sul-americanos.

A UE, por sua vez, embora participando, como o Brasil, a China e a Índia, das intensas negociações preliminares no âmbito do chamado G-7 (que incluiu também os EUA, a Austrália e o Japão), acabou projetando-se como hardliner, apesar dos esforços de seu mandatário, o Comissionário do Comércio Europeu, Peter Mandelson. De fato, o andamento das negociações dá conta, dentro da UE, de uma certa discrepância entre Mandelson, de postura mais aberta às reivindicações dos países em desenvolvimento e dos países de menor desenvolvimento relativo, por um lado, e a ministra francesa da Agricultura, Anne-Marie Idrac, por outro, que não se cansava de alardear, em nome de pelo menos nove outros países europeus, a clara posição de hardliner preconizada pelo francês François Fillon, atual presidente rotativo do Conselho da UE. E pelo lado do Brasil, viu-se, no âmbito do G-7, um intenso engajamento do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em estreito e contínuo entendimento com o presidente Lula, a buscar o assentimento da Índia e da China à proposta de conciliação apresentada pelo presidente das negociações, Pascal Lamy, em 25 de julho.

Os ministros de comércio ou relações exteriores de aproximadamente 33 membros da OMC ficaram reunidos com o objetivo específico de chegar a um acordo preliminar sobre a liberalização comercial dos setores agrícola e de acesso a mercados de bens não-agrícolas (NAMA, na sigla em inglês), excluindo pontos controvertidos referentes, por exemplo, a patentes da biodiversidade, produtos tropicais e bananas. Tal acordo, mais restrito, mas fundamental nos pontos longamente controversos, possibilitaria a conclusão da Rodada Doha de negociações comerciais em um futuro próximo.

As negociações tiveram início sob o signo de ampla dissonância e mesmo discórdia entre seus membros:1. Os EUA e a UE acreditavam que Brasil, Índia e demais países em desenvolvimento não estavam empenhados em reduzir os limites tarifários de seus bens industriais.

2. Brasil, Índia e o restante dos membros do G-20 (agrupamento de economias emergentes e países em desenvolvimento organizado em 2003 por iniciativa do Brasil na malsucedida reunião ministerial da Rodada Doha em Cancún) acreditavam, por sua vez, que os EUA deveriam reduzir seu teto para subsídios agrícolas que distorcem o comércio, e que a UE deveria expandir o acesso ao seu mercado agrícola.

3. Os EUA e alguns países em desenvolvimento exportadores de produtos agrícolas argumentavam, por outro lado, que a Índia, a Indonésia e os países do G-33 (agrupamento de países em desenvolvimento importadores líquidos de produtos agrícolas) protegem uma quantidade injusta de bens agrícolas contra a liberalização comercial, em nome de questões de segurança alimentar e meios de subsistência.

4. Desde fins de 2007 e inícios de 2008, EUA e UE pararam de se acusar mutuamente no tocante às respectivas políticas agrícolas e passaram a focar suas críticas nos países em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia. Amorim, por sua vez, tem respondido a estas alegações afirmando ser um mito que as negociações agrícolas estejam quase terminadas e que todos os problemas residam nos produtos não agrícolas (NAMA). Para ele, até mesmo a menor sugestão (incluída no texto-esboço de negociação) de valor (US$ 13 bilhões) para o futuro limite máximo dos EUA quanto a subsídios agrícolas que distorcem o comércio é duas vezes maior do que as despesas atuais dos EUA com tais subsídios.

5. No que se refere às negociações de NAMA, Brasil, Índia, África do Sul e demais membros do NAMA-11 (grupo de trabalho temático nas negociações) argumentam que os cortes previstos para as tarifas consolidadas dos países em desenvolvimento são bem maiores do que os previstos para os países desenvolvidos. Os EUA e a UE retrucam que mesmo estes cortes, juntamente com as flexibilidades permitidas aos países em desenvolvimento para protegerem certos bens manufaturados, ainda são insuficientes para uma verdadeira abertura dos mercados desses países. A partir deste complexo quadro de expectativas e contra-expectativas, agravado ainda mais pela premência de tempo, Lamy resolveu subdividir os cenários de negociações em grupos menores do que o chamado Comitê de Negociações Comerciais (TNC, na sigla em inglês), aberto a todos os membros da OMC e com reuniões diárias durante a mini-ministerial. As verdadeiras negociações passaram a ocorrer então num grupo de aproximadamente 33 países convidados por Lamy. Aqui, porém, as deliberações só aconteciam após serem preparadas em outro grupo, ainda menor e mais seleto, igualmente convocado por Lamy e decisivo para a elaboração do esboço apresentado como uma espécie de pré-acordo no dia 25 de julho: o chamado G-7, acima mencionado.

Além das susceptibilidades causadas nos demais países participantes da mini-ministerial e excluídos do G-7 (Suíça, Argentina, Indonésia e outros), este pré-acordo acabou fracassando devido, justamente, à oposição de países membros do G-7, mas importadores líquidos de produtos agrícolas, como a Índia e a China, insatisfeitos com o nível de importações agrícolas a partir do qual seria possível usar salvaguardas para se proteger.

Ante esta constelação sumamente complexa, e até contraditória, de assuntos, interesses, grupos, subgrupos e mecanismos de negociação, qual foi o papel do Brasil e o da UE? A tensão entre o Conselho da UE, sob a presidência de turno da França, e o mandatário da Comissão Européia para a Rodada Doha, Peter Mandelson, ficou muito evidente após a apresentação do chamado esboço de pré-acordo por Pascal Lamy, prevendo uma redução de 70% para as mais altas tarifas de importação sobre produtos agrícolas e de 80% para os subsídios internos à agricultura da UE. Poucos dias antes, a ministra francesa da Agricultura, Anne-Marie Idrac, declarara que o bloco europeu «já foi generoso demais» ao permitir uma redução de 54% a 60% nas tarifas agrícolas. E advertiu claramente os chefes de negociação da UE (Mandelson e a Comissária de Agricultura Européia, Mariann Fischer Böel) de que eles «não poderão ir à frente do mandato atual, ou seja, da oferta autorizada pelo bloco europeu em agricultura». Demonstrando uma tendência abertamente restricionista quanto a novas concessões tanto na área agrícola como na dos NAMA, Idrac, no dia seguinte ao da apresentação de Lamy, fez suas as críticas dos ministros de Agricultura dos 27 países membros da UE, que se expressaram insatisfeitos com o «desequilíbrio» entre o capítulo agrícola e o industrial. E declarou inclusive a «rejeição» da proposta de Lamy pela «maioria dos países do bloco, especialmente por França, Irlanda e Itália». Prosseguindo as iniciativas para solapar o mandato negociador concedido ao Comissário Europeu, Mandelson, o governo francês declarou, na antevéspera do encerramento da fracassada mini-ministerial, seu esforço para obter apoio entre os demais membros da UE à sua oposição contra as atuais propostas da Rodada Doha, denominadas «inaceitáveis para a França» por seu porta-voz. Estas declarações significam implicitamente a rejeição, pela UE, da proposta apresentada por Lamy.

Já a posição do Brasil foi, mais uma vez e em consonância com a tradição do país em negociações em âmbito nível global, uma posição mediadora e, portanto, diametralmente oposta à da UE. Já desde os primeiros dias do encontro, Amorim havia negociado febrilmente a redução de tarifas e subsídios tanto junto aos EUA como à UE, fazendo quase diariamente declarações apelativas à imprensa e buscando, posteriormente, mobilizar inclusive o assentimento de Índia e China ao último ponto de discórdia quanto ao esboço de pré-acordo apresentado: o relativo ao mecanismo de salvaguardas especiais. Apesar de todo este empenho pela aprovação de um acordo que desagradava a UE e que ia parcialmente ao encontro das reivindicações do G-20, o Brasil teve de arrostar a acusação – por jornais argentinos – de «traição» perpetrada contra os seus parceiros do Mercosul, particularmente a Argentina, que permanecera absolutamente insatisfeita com o nível de redução a ser imposto às suas tarifas alfandegárias sobre produtos industriais importados (NAMA). Para reduzir o dano causado ao processo integracionista no Mercosul, o próprio presidente Lula interveio publicamente no assunto, declarando em entrevista ao diário argentino Clarín que o Brasil só «concordou com os termos negociados para agricultura e produtos industriais porque estava disposto a realizar, no âmbito do Mercosul, as compensações exigidas pela Argentina para não ter problemas».

Passado o primeiro susto com o fracasso desta mini-ministerial, que havia chegado tão perto de um acordo como nunca antes, o Brasil e a UE persistem no desempenho dos mesmos papéis: o de hardliner e o de mediador. A UE já anunciou, por exemplo, que não reconhecerá a validade do acordo bilateral firmado durante as negociações com os países latino-americanos a respeito de tarifas reduzidas para as importações européias de bananas latino-americanas, pois para a UE este acordo só seria válido dentro de um acordo multilateral no âmbito da Rodada Doha. Além disso, a UE vai dar início imediatamente a uma medida considerada «protecionista» por muitos parceiros comerciais: a do pré-registro para 30.000 produtos químicos considerados nocivos à saúde e ao meio-ambiente; só no caso do Brasil, os produtos ameaçados por estas barreiras não-tarifárias chegam a um valor de US$ 9 bilhões em exportações brasileiras para o bloco europeu.

O Brasil, por sua vez, passou a empenhar-se simultaneamente em duas frentes: por um lado, o recurso a contenciosos, por exemplo aquele sobre o algodão contra os EUA, deixado de lado na esperança de um acordo na Rodada Doha, e agora retomado com o objetivo de obter da OMC o direito de retaliar o citado país em cerca de US$ 4 bilhões por conta dos seus subsídios aos produtores locais de algodão. Por outro lado, o Brasil está fortemente empenhado em apoiar decididamente Pascal Lamy em seu esforço pela retomada das negociações da Rodada Doha, partindo do nível alcançado em Genebra, esforço que já começou a frutificar, com a nova reunião do G-7 realizada em meados de setembro de 2008, mas concluída ainda sem êxito.

Conclusão: Brasil, uma potência reconhecida, mas também «cobrada»

No contexto dos dois eventos analisados, o reconhecimento do Brasil como potência regional e global foi qualitativamente diverso. Aceito como parceiro estratégico da UE, o Brasil passou a gozar de prestígio redobrado, que sem dúvida poderá ser útil na arena global em diversos palcos temáticos. Na Rodada Doha, porém, este prestígio evidentemente em nada influenciou posições de fundo da UE como parceira estratégica do Brasil. Nem por isso, a função mediadora do Brasil em âmbito global ficou menos forte. Ao contrário, o fracasso da mini-ministerial ocorreu apesar de sua posição mediadora, assumida mesmo ao custo de dificuldades com seu parceiro regional prioritário, a Argentina, e com seus demais parceiros do Mercosul. Na esfera global, portanto, o reconhecimento da potência Brasil ficou intato. Já na regional, como sempre, o Brasil permanece uma potência regional a ser constantemente «cobrada» e, justamente por suas enormes potencialidades de recursos naturais, discursivos, organizacionais e legais, determinada a deles fazer uso primordialmente no contexto de soft power.