Cocina ecléctica se publica en 1890, dos años antes de la muerte de su autora. Juana Manuela Gorriti nació en la actual provincia argentina de Salta en 1819, vivió en Bolivia (Tarija y La Paz), durante más de 30 años en Perú (Arequipa y Lima) y finalmente unos años en Buenos Aires, donde murió en 1892. Perteneció a una familia estrechamente ligada a la política: su padre y su tío fueron héroes de la Independencia americana y ocuparon altos cargos de gobierno durante la guerra civil posterior. En 1833 se casó con Manuel Isidoro Belzu, militar y caudillo que llegó a ser presidente de Bolivia1. Debido a la actividad política de sus familiares, se vio forzada a peregrinar de exilio en exilio. Tras separarse de su esposo, con quien tuvo dos hijos en La Paz, se refugió en Lima, donde alumbró a otros dos, frutos de otras relaciones. Desarrolló una intensa actividad pública como animadora de salones y tertulias literarias, colaboró en revistas culturales y las dirigió, escribió cuentos, novelas y ensayos históricos; alcanzó gran reputación y respeto entre los intelectuales de Lima y otras ciudades latinoamericanas. Su múltiple producción se encuentra reunida en seis tomos de Obras completas2.

Dentro del corpus de recetarios hispanoamericanos del siglo xix, el compuesto por Juana Manuela Gorriti presenta un conjunto de elementos que lo vuelven singular y de esquiva clasificación. No obstante, Cocina ecléctica es un emergente de prácticas sociales que las elites hispanoamericanas desarrollaron como una expresión de la modernidad, que en clave culinaria comunica un proyecto político vinculado a un ideal de nación femenino y, por lo tanto, alternativo. Este recetario, además, selecciona tempranamente algunos platillos hoy revestidos de carácter emblemático o patrimonial, ya que incluye la representación gastropolítica de sectores no blancos de la sociedad, como indios, gauchos y mestizos.

Narrativas culinarias y nacionalismo

Al momento de la Independencia, América Latina se percibía como un continente ciertamente homogéneo. La invocación de «América» y la exhortación a los «americanos» ocuparon un lugar importante en la retórica política, que proponía una única nación. Pero pese a tener cierta unidad y rasgos comunes, América no pudo consolidar la existencia de la llamada «nación continental». Tres siglos de dominación colonial enfrentarían a América a una paradoja: disponía de elementos aglutinantes –la religión, la lengua, la «mezcla racial», ciertas tradiciones–, lo que le confería algún grado de cohesión, pero al mismo tiempo tenía una estructura administrativa colonial, generalmente fortuita, que ordenaba territorios y poblaciones en virreinatos, capitanías, audiencias y otras jurisdicciones y que propició la formación de unidades políticas regionales separadas. Solo con el tiempo y tras complejos procesos bélicos y políticos algunas viejas unidades administrativas se convirtieron en países independientes, para lo cual debieron forjar identidades colectivas alrededor de una idea singular de nación.

Los recetarios publicados en América Latina en el siglo xix y aun entrado el siglo xx participaron de estas dinámicas de naturaleza política. Estos libros están íntimamente imbricados a esos procesos: son al mismo tiempo reflejo y función de la construcción nacional. Dada la condición poscolonial de los países americanos, la definición del ser nacional pasa por la distribución de poder y la representación que se asigna a indígenas, colonos, negros, mestizos, criollos o inmigrantes. En este sentido, la formulación de relatos sobre la cocina nacional proporciona una metáfora ejemplar desde donde analizar cómo se representa y concibe el cuerpo social de una nación.

En el entendido de que el Estado-nación es la construcción de una matriz de inclusión y exclusión, en la selección de recetas y productos, el estatus simbólico que estos ocupan y las etiquetas étnicas que se les asigna, los libros de cocina funcionan como un plasma proyectivo en el que pueden observarse tanto la forma en que están representados los diferentes grupos sociales como las relaciones de poder que entre ellos se establecen para ese periodo histórico en particular. Por lo tanto, los recetarios revelan quiénes se sientan a la mesa de la nación y quiénes no.

Los libros de cocina, por tanto, constituyen un tipo de producción discursiva que, bajo la apariencia de meros manuales de instrucción técnica, es capaz de poner en evidencia la dimensión política de las cocinas y arrojar luz sobre aspectos, dinámicas y relaciones de poder que no se encuentran presentes –o están oscurecidas– en otro tipo de discursos.

De acuerdo con sus propios ritmos y circunstancias, las recién creadas repúblicas americanas fueron dando a conocer sus propios recetarios nacionalistas en los que la cocina se presentaba como una expresión concreta de la cultura nacional-popular. Los recetarios impresos de América Latina independiente son Nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario y Arte novísimo de cocina para sazonar al estilo del país, ambos publicados en México en 1831. Luego siguieron títulos como El manual del cocinero cubano (La Habana, 1856), El cocinero puerto-riqueño (San Juan, 1859), Manual de artes, oficios, cocina y repostería, obra sacada de los mejores autores y acomodada a las necesidades de los granadinos, así como a las circunstancias de la República (Santa Fe, 1853), La mesa peruana o sea el libro de las familias (Arequipa, 1867), La perfecta cocinera argentina (Buenos Aires, 1888) o La cocinera oriental (Montevideo, 1904).

La invención, estandarización y valorización de las cocinas nacionales sirvieron a los fines de fijar un ideal de nación, en el sentido de las comunidades imaginadas de Benedict Anderson3 y las tradiciones inventadas propuestas por Eric Hobsbawn4. La idea de pensar a las naciones como «comunidades imaginadas» en los productos culturales de consumo masivo ofrece una forma palpable y experiencial de entender este fenómeno, puesto que introduce el vínculo que se establece entre la construcción de la nación y su representación en formas narrativas de consumo colectivo como la prensa periódica, la novela, el teatro, la música y, desde luego, los libros de cocina.

Esta idea fácilmente se puede prolongar por todo el siglo xx y hasta la actualidad, con el papel que han jugado los medios como la radio y la televisión, y ahora internet y las redes sociales, a la hora de construir una «comunidad imaginada». Los productos culturales permiten a las personas trascender los procesos mentales individuales para poder imaginarse a sí mismas como miembros de una comunidad política mayor y establecer así lazos de solidaridad e identificación con individuos y regiones de su país que quizás jamás podrán llegar a conocer.

Un recetario coral

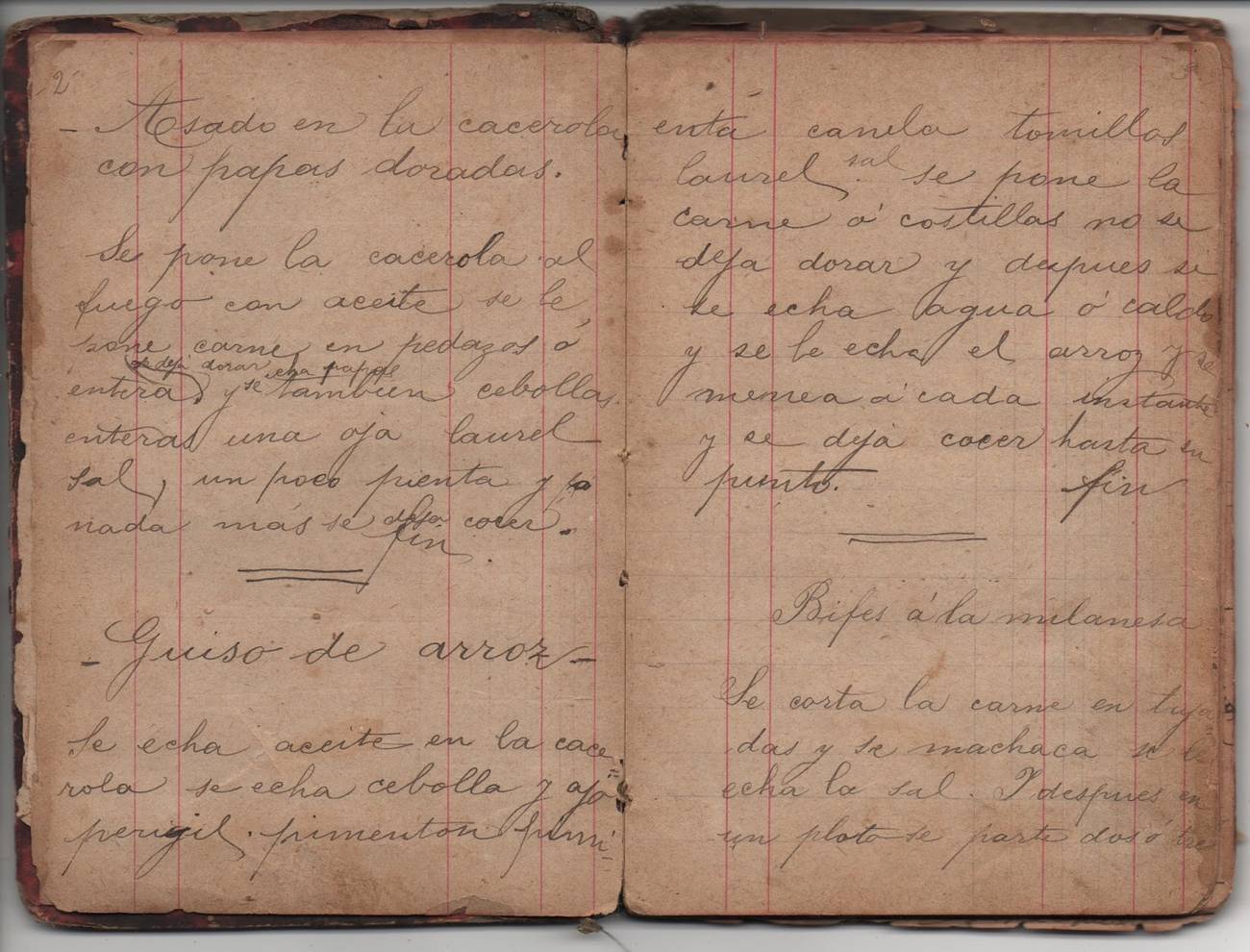

El recetario de Juana Manuela Gorriti se desmarca conscientemente de las propuestas nacionalistas para desbordar los constreñidos límites político-administrativos y afirma una identidad culinaria más amplia. Así como no pertenece a un país específico, tampoco responde a una única autoría. Cocina ecléctica es un ejercicio comunitario en el que Gorriti reúne 244 recetas de unas 177 mujeres (cifra inexacta dado que algunas firman con uno o más seudónimos) remitidas desde Bolivia, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, México, Panamá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica e Irlanda. El recetario no es una mera antología de recetas, se torna un discurso eminentemente político ya que en la selección de platos se representa a los grupos sociales a ellos asociados.

Este recetario colectivo no tiene precedentes para la época en el ámbito de América Latina. Los libros comunitarios de recetas tuvieron su origen en eeuu luego de la Guerra Civil, cuando mujeres pertenecientes a diversas asociaciones comenzaron a publicar y vender este tipo de libros con el objetivo de recaudar fondos para socorrer a hospitales, escuelas u orfanatos. En la década de 1860, a impulsos del presidente Domingo Faustino Sarmiento, se implementó un plan para poblar Argentina de inmigrantes principalmente anglosajones, con la idea de «civilizar» el país. De eeuu llegaron maestras que pronto tuvieron aventajadas discípulas criollas. Por esta vía, la idea de editar recetarios colectivos pudo haber llegado hasta Gorriti, aunque no concretó su proyecto con un propósito benéfico: buscaba más bien activar la memoria de una amplia red literaria de amistades femeninas5.

Cocina ecléctica es un recetario, pero no se agota en un mero manual de instrucciones. Es un texto sazonado con literatura, historia, ideología y biografías y traza cartografías culturales y geográficas; en síntesis, admite múltiples lecturas. La propia autora disimula apenas las pretensiones literarias de su libro. A los 72 años, presintiendo que poco le quedaba de vida, Gorriti se entera de que la española Emilia Pardo Bazán prepara La cocina española antigua, cuya publicación, no obstante, se demoró hasta 1913. Esto movió a Gorriti a adelantar la publicación de su recetario, postergando otros dos libros, uno de ellos de memorias, que tenía más avanzados6. De este modo, Gorriti establece con Pardo Bazán un diálogo de iguales, de escritoras que se aprestan a reflexionar sobre la condición de género en un momento en el que las mujeres hispanoamericanas abren espacios en el régimen patriarcal. Escribe Gorriti en el prólogo de su libro:

El hogar es el santuario doméstico; su ara es el fogón; su sacerdotisa y guardián natural, la mujer. Ella, solo ella, sabe inventar esas cosas exquisitas, que hacen de la mesa un encanto, y que dictaron a Brantôme7 el consejo dado a la princesa, que le preguntaba cómo haría para sujetar a su esposo al lado suyo:

—Asidlo por la boca.

Yo, ¡ay! nunca pensé en tamaña verdad.

Ávida de otras regiones, arrojéme a los libros, y viví en Homero, en Plutarco, en Virgilio, y en toda esa pléyade de la antigüedad, y después en Corneille, Racine; y más tarde, aún, en Châteaubriand, Hugo, Lamartine; sin pensar que esos ínclitos genios fueron tales, porque –excepción hecha del primero– tuvieron todos, a su lado, mujeres hacendosas y abnegadas que los mimaron, y fortificaron su mente con suculentos bocados, fruto de la ciencia más conveniente a la mujer.

Mis amigas, a quienes, arrepentida, me confesaba, no admitieron mi mea culpa, sino a condición de hacerlo público en un libro. Y, tan buenas y misericordiosas, como bellas, hanme dado para ello preciosos materiales, enriqueciéndolos más, todavía, con la gracia encantadora de su palabra.8

La autora ensaya así una disculpa por haber consagrado su vida más a la literatura que a la cocina, pecado que enmienda escribiendo. Si bien la intención inicial de Cocina ecléctica era compensar su falta de compromiso doméstico, no contribuye con ninguna receta propia. En territorio fronterizo, Cocina ecléctica reconcilia dos actividades creativas como la escritura y la cocina para diluir dicotomías clásicas como el espacio público/espacio masculino (la escritura) y el espacio privado/espacio femenino (la cocina), y propone un juego liminar entre la práctica y el discurso. Se ha señalado que las escritoras hispanoamericanas usaron estratégicamente la temática doméstica para ejercer una escritura crítica, ciertamente ideológica, que salió a disputar espacios de opinión dentro del discurso hegemónico masculino9. De este modo, Gorriti crea un espacio femenino en el que las mujeres puedan fortalecer sus redes e intercambios.

Redes sociales

Destacada animadora cultural, Gorriti concitó en sus tertulias y veladas literarias una nutrida y prestigiosa concurrencia de intelectuales y artistas. Fue la primera mujer en integrar el Club Literario de Lima, patrocinado por un grupo de intelectuales «civilistas» e impulsora del romanticismo peruano10. Enraizada en los salones de la Ilustración, la tertulia fue la matriz de las nuevas formas de sociabilidad que pautó la modernidad. Desde principios del siglo xix, las mujeres hispanoamericanas encontraron en el espacio de la tertulia, los hogares de beneficencia y la escuela ámbitos de mayor relieve para su participación en la construcción de las flamantes naciones. En los salones literarios se criticaban las prácticas políticas y culturales del nuevo Estado, los asuntos relacionados con la situación de la mujer, la constitución de la familia, la educación y la propia condición femenina. La intelectualidad femenina era particularmente crítica del discurso nacional emergente: las mujeres se inclinaban a una alianza entre los países de América Latina11.

Para confeccionar Cocina ecléctica, Gorriti acudió a la amplia red urdida durante décadas de sociabilidad en Argentina, Bolivia y Perú, cuyas ramificaciones se extienden en tres continentes. El texto funciona como una caja de resonancia de la tertulia en donde la pasión ideológica, las ideas divergentes, la crítica filosófica, las reivindicaciones étnicas y los discursos disidentes encuentran espacio y atención. Consecuentemente ecléctico, el elenco internacional de colaboradoras está integrado por mujeres provenientes de diversos estratos sociales, económicos y étnicos. Las recetas están firmadas por nombres como Sor Carmen de la Portilla o Sor María del Socorro, por las cocineras «la negrita» Encarnación de Salta o la «napolitana» Catalina Pardini, la poeta boliviana Adela Zamudio, la pedagoga y poeta uruguaya Adela Castell, o Mercedes Cabello de Carbonera, pianista y escritora, o la destacada escritora Clorinda Matto de Turner, ambas peruanas, a las que se suma un amplio elenco de contertulias, periodistas, poetas, narradoras y amas de casa. Este proyecto no solo muestra la intensidad y el alcance de los vínculos culturales y las lealtades fraternales, es también un ejercicio de nostalgia, un documento que testimonia la actividad cultural de estas mujeres y la memoria de lo que se ha comido y de las ideas y valores vinculados a los platos recetados. Como ha señalado Rocío Ferreira en su estudio «Cartografías pan/americanas en Cocina ecléctica», de estas recetas emana un discurso que revela la multiplicidad cultural y lingüística latinoamericana y constituye a la vez una estrategia para establecer un diálogo intertextual con los proyectos literarios e intelectuales de sus colaboradoras y difundir temas como el indigenismo, el anticlericalismo, el positivismo científico o la preocupación por la educación femenina. En este contexto, el pensamiento femenino se propone superar la simple oposición binaria entre civilización y barbarie, modernización y retraso, en la que pensaba la clase dirigente masculina12.

La lengua dice, la lengua sabe

El horizonte culinario de Cocina ecléctica es ciertamente amplio, representativo de espacios sociales, geográficos y culturales muy diversos. Locuciones en latín, expresiones en francés e inglés, voces americanas, nombres en quechua y aymara afirman la densidad textual y la vocación ecuménica de este proyecto colectivo. Este recetario no solo contiene preparaciones de diversas tradiciones culinarias, también refleja la multiplicidad de experiencias y conocimientos de estas mujeres. La diversidad de tradiciones culinarias presentes en el libro de Gorriti traza también un arco de prácticas sociales muy amplio que incluye la ancestral cocina comunitaria andina, la sociabilidad cosmopolita familiarizada con los gustos y los modales imperantes en hoteles y restaurantes de Europa, el ama de casa que decapita y despluma pollos en su mesa de cocina o los gauchos que asan la carne sobre las brasas.

En numerosas ocasiones las recetas, más que una enumeración de ingredientes y procedimientos culinarios, son textos narrativos. Este texto, escrito por Carmen Varas de Gras (Mont), es un ejemplo de ello.

Fritura a la diva

No sé si los otros experimentan lo que yo, a la aproximación íntima de un ser superior. Es algo, más que entusiasmo, más que admiración. Es una mezcla de devoto fervor, de piadosa unción, que torna adorable y sagrado cuanto han mirado sus ojos, cuanto han tocado sus manos, cuanto han hollado sus pasos.

Adelina Patti ejerció en mí esa grata obsesión.

De Lisboa a Montevideo traíanos el mismo vapor; y en los días de ese largo trayecto, era yo su sombra: la seguía por todas partes. Habíala admirado en Covent Garden y la Grande Opera; y ora Julieta, ora Traviata, ora Semíramis, habíanme extasiado su voz y la sublime expansión de su genio, allá, en las elevadas regiones del arte.

Y ese ser divino estaba ahora, ahí, conmigo, en el reducido espacio de la cámara y el puente del vapor; platicando, riendo, fijando en mí, al paso, su mirada; alguna vez dirigiéndome la palabra, con esa voz que había electrizado al mundo. Parecíame que una luz emanada de ella, lo embellecía todo en torno suyo. El agua que bebía era más clara, y el vaso que hubiesen tocado sus labios, más trasparente. Los manjares de que ella gustaba, adaptábalos yo, y los saboreaba con delicia, a pesar de su sobria confección. Sin embargo, había uno que el cocinero llamaba: la «fritura de la diva» y que cada día lo servía, a ella sola, en la hora del lunch.

Componían este plato dos riñoncitos de cordero fritos y asentados sobre dos tostadas de pan muy delgaditas, doradas a la parrilla, y fritas, como los riñones, en mantequilla. Llegaban a la mesa con todo el calor del fuego y esparciendo un olor apetitoso.

Mi mucama, compatriota del cocinero, y grande entrometida, vio que este preparaba diariamente los dos riñoncitos, quitándoles con delicadeza la membrana que los cubre, y dejándolos un buen rato en vinagre con sal, después de punzarlos en diferentes lados con una aguja de coser aves rellenas. Al freírlos, primero, echándolos en la mantequilla hirviente, los dejaba durante un minuto, cocer a fuego lento, y luego los ponía al fuego vivo, que los doraba y acababa su cocción.

La mañana siguiente de mi llegada a Montevideo, los amigos que vinieron a verme, y que yo invité a almorzar, fueron regalados por mi mucama con un plato de «fritura a la diva» –los famosos riñoncitos–, que aquellos encontraron exquisitos sobre toda ponderación.13

La colaboradora escoge una estrategia discursiva que revela que no es tanto la receta como las ideas a ella asociadas lo que le importa transmitir. De hecho, la receta es proporcionada a la ligera y sin demasiada conciencia culinaria. A fin de cuentas, la autora ni siquiera la va a preparar: esa labor recae en el personal de servicio. El significado del plato habrá de leerse inserto en una red de imágenes culturales y prácticas sociales muy precisas. El viaje a Europa, las grandes salas de ópera, la travesía oceánica en un vapor, la creación exclusiva de un chef para un «ser superior» le confieren a este platillo un aire cosmopolita y moderno que lo prestigia y legitima (aunque hoy merendar tostadas con riñones sería una imagen muy alejada de una diva).

Muchas colaboradoras envían a Gorriti especialidades europeas como «Sopa de tortuga», «plato tan celebrado, y cuya presencia, en el menú de los hoteles tiene el honor de ser anunciada por la prensa», o «El hallazgo de Elenita», un postre cuya receta la autora roba del bolsillo de su hermano, «que, contentísimo, la llevaba de obsequio al cocinero del Tigre-Hotel, obtenida de no sé qué gourmet vienés, y traducida del alemán». Otro ejemplo es la receta «Gallina a la persa», comprada por el padre de una colaboradora a un cocinero en el Pabellón de Persia en la «Exposición»14.

Estas recetas demandan vinos de Borgoña o Priorat «legítimo», mostaza francesa, trufas, ostras, champagne o coñac. El viaje a Europa, rito de pasaje a la modernidad, tuvo un alto valor simbólico y decisiva influencia entre las elites americanas que peregrinaban a la fuente de la cultura y la civilización: de allí se traían modas y costumbres, nuevas ideas y sociabilidades. En el marco del nacionalismo cosmopolita, las elites criollas se buscaban a sí mismas en el espejo de Europa y se nutrían tanto de sus ideas como de sus platillos15.

Por su encarnadura literaria, Cocina ecléctica se sitúa fuera de los límites de un simple manual de instrucciones culinarias. En muchas recetas, las colaboradoras de Gorriti aprovechan la oportunidad para prolongar los temas y las ideas que estaban elaborando en sus propios proyectos literarios. En este recetario, por tanto, es posible leer los idearios culturales e identitarios que estaban desarrollando vanguardias literarias y los movimientos intelectuales de la época.

La receta de «Olla o puchero limeño» condensa el programa político cultural del hispanoamericanismo de imaginar a los países de América como hijos de una misma madre. En esta receta, paradójicamente remitida desde Buenos Aires, la autora afirma que, «con diferencia en el nombre, es en todos los países de nuestra raza, la base de la comida; indispensable en el menú cotidiano» y que, con «más o menos añadidos y quitados es la olla podrida de nuestra madre patria» y «el patriarca de la mesa de familia». De este modo, el puchero encarna la doble metáfora de la madre nutricia. Por su carácter hogareño y cotidiano, es el plato emblemático de la endococina, pero también alimenta como quizá ningún otro la idea de «raza» y origen común que hermana a los países continentales.

Junto a estos discursos de glorificación cosmopolita y de reivindicación de España como madre patria, se encuentran recetas que buscan explícitamente la representación de grupos subalternos como indios, negros y gauchos, a quienes las elites criollas consideraban retardatarios y refractarios al proyecto modernizador que ellas impulsaban. En la receta de «Pachamanca» se reivindica la cultura indígena precolombina como elemento central de la identidad nacional peruana: «El asado indígena (…) es una confección culinaria nacional, un manjar superior» que, como bien dice su nombre «pachamanca –Banquete de la Madre Tierra– es de origen incásico, y estaba reservado a la mesa del soberano». En las cuatro recetas que aporta al libro, la escritora Clorina Matto de Turner retoma el indigenismo presente en su obra como poeta, narradora y ensayista. En su receta de «Chicha», la escritora también reclama comprensión con la situación de los indígenas: «Esta bebida hecha de maíz, el más alimenticio de los granos, es el sostén de la vida y de la fuerza en el indio (…), con ella se alimenta; con ella se refresca, y con ella también se embriaga algunas veces, para olvidar sus miserias»16.

Hacia el último tercio del siglo xix, tanto en Uruguay como en Argentina, el criollismo está formulando la primera imagen pública de la nación. Con el gaucho histórico ya desaparecido, este movimiento político y artístico inició un proceso de glorificación y estetización del gaucho para proponerlo como la encarnación del ser nacional y depositario privilegiado de las ideas de la nación. Pese a que no se trata de una autora criollista, el gaucho desempeña un papel importante en el discurso de nación de Gorriti17. En las páginas de Cocina ecléctica, los gauchos serán, entonces, los «inventores» del asado, los «pontífices de su ceremonia» y «los que poseen el secreto de la preparación de la carne».

Se ha señalado que el discurso criollista también sirvió para «blanquear» la composición étnica diversa de la sociedad criolla, aunque sin hacer desaparecer del todo otros componentes étnico-raciales18. En este sentido, resulta significativo que en la receta del mate se proponga al caudillo oriental José Artigas, epítome del gaucho odiado por Sarmiento, como la mayor autoridad en los secretos de la preparación de una bebida indiscutiblemente indígena.

Un recetario alternativo

Al margen de alguna excepción tardía, los recetarios nacionalistas americanos del siglo xix fueron escritos por hombres. En algunos casos los editores asumieron la tarea de componer estos tratados culinarios; en otros, lo hicieron cocineros profesionales. Se ha señalado que sectores masculinos en el poder se inspiraron y apropiaron de un conocimiento femenino para incidir en los gustos y las prácticas de la vida cotidiana. En consecuencia, estos discursos culinarios reflejan la puesta en marcha de un proyecto masculino de construcción nacional, que no estuvo exento de fluctuaciones ni giros intelectuales sobre lo que identificaba y debía distinguir a la nación19.

Escritos por y para las elites criollas que habían ascendido a los círculos de poder como consecuencia de la reconfiguración social ocurrida tras la Independencia, los recetarios nacionalistas de América codificaban una cocina y al mismo tiempo pautas de etiqueta en la mesa: muchos de ellos se dirigen expresamente a la «gente decente». Las elites asumen comportamientos vinculados a una idea de civilización referenciada en Francia, cuya culinaria también se imponía entre las elites europeas. Las cocinas nacionales americanas eran entonces la cocina de las elites criollas blancas, que comían y se comportaban a la francesa. Por medio de la adopción de ciertas maneras en la mesa, las elites americanas buscaron manifestar su pertenencia a la modernidad y la civilización.

De este modo, saber estar y comportarse de acuerdo con los códigos de la civilidad y la sociabilidad moderna cumplía la doble función de servir de criterio de distinción social para las elites que pretendieron encarnar la nación y, al mismo tiempo, fomentar la adquisición de comportamientos que permitieran pacificar a las sociedades, comprometiéndolas con el movimiento de la «civilización». Esta postura excluía, o al menos desplazaba, a los sectores tradicionales vinculados a la sociabilidad hispano-criolla, como gauchos, indígenas, negros y mestizos. En los recetarios del siglo xix, las especialidades culinarias asociadas a estos grupos o no figuraban o eran «blanqueadas» para ser percibidas, y debidamente aceptadas, como criollas y no como indígenas o negras.

El recetario de Juana Manuela Gorriti se propone afirmar una identidad en cocina más amplia, vinculada a la idea de patria grande de los primeros libertadores, de la que era heredera. Desde su concepción y a título expreso, Gorriti no pretende representar la cocina de una nación, ni de una clase, ni de una etnia. Por el contrario, concibe la cocina como un espacio de encuentro, proponiendo un banquete ecuménico en el que sienta a la mesa a actores sociales que otros recetarios de la época excluyen, marginan o trivializan. Por tanto, dentro del corpus de recetarios de América Latina del siglo xix, Cocina ecléctica se plantea, no solo tempranamente sino con particular convicción inclusiva, la representación culinaria –y desde luego política– del otro, del subalterno, del derrotado.

Si en la definición de las cocinas nacionales el lugar que ocupaba la culinaria del indígena, el mestizo o el gaucho –percibidos como obstáculos para la conformación de una nación «progresista», «civilizada» y «moderna»– eran escamoteadas o minimizadas, Cocina ecléctica las sirve en la misma mesa que las reputadas preparaciones afrancesadas. Gorriti y sus contertulias tienen una perspectiva más amplia e inclusiva que los hombres de su época.

Como se ha dicho, en un momento en que las naciones latinoamericanas intentaban definir sus identidades como independientes de la metrópoli europea pero, a la vez, estaban ideológicamente comprometidas con el proyecto de la modernidad y el nacionalismo cosmopolita, Cocina ecléctica constituye un ejemplo de disidencia femenina. De hecho, es un emergente de la ansiedad que tenían las mujeres por participar en asuntos nacionales, no solo reclamando y ocupando mayor presencia en la esfera pública, sino aprovechando actividades de la vida cotidiana, como las tertulias, las conversaciones en el mercado y el intercambio de recetas, para crear sentido de pertenencia. Por esta razón, Cocina ecléctica se ha considerado un ejemplo de un proyecto protofeminista. Décadas antes de la creación de los primeros grupos feministas en América, Gorriti concibe las prácticas culinarias, cocinar y escribir, como un esfuerzo colectivo y público para el empoderamiento, y la cocina, como una práctica atravesada por la política de género20.