Un itinerario urbano en México DF

Nueva Sociedad 212 / Noviembre - Diciembre 2007

Ciudad fragmentada, rota, discontinua, México df resulta ya imposible de representar por entero. Sin embargo, las síntesis caprichosas pueden transmitir algo de su esencia: las instalaciones involuntarias que ornamentan las calles, desde un par de zapatos colgados de un cable de luz hasta el tronco de un árbol tapizado de chicles, o los recuerdos fragmentados de una ciudad en permanente deconstrucción, en la que el pasado puede funcionar como un mapa tan bueno como cualquier otro.

Son muchas las estrategias para entender una ciudad. En el primer trecho del siglo XX, Walter Benjamin aconsejaba perderse en ella de manera propositiva, como si se paseara por un bosque. Esto requería de talento, pero también de aprendizaje; el paisaje urbano aún tenía signos de referencia que impedían el extravío absoluto.

Las megalópolis llegaron para alterar la noción de espacio y descentrar a sus habitantes. Hoy en día, moverse por Tokio, Calcuta, San Pablo o la ciudad de México es un ejercicio que se asocia más con el tiempo que con el espacio. No hay un mapa definido para esos traslados sin fin, donde el medio de transporte resulta más significativo que el entorno.

En su novela Mao II, Don DeLillo comenta que Nueva York se caracteriza por que nadie quiere estar más de diez minutos en el mismo sitio. Esta ansiedad de movimiento define el tono crispado de la ciudad. La mayoría de las grandes urbes dependen del deseo de pasar de un lugar a otro; sin embargo, trasladarse es un desafío tan severo que las obras públicas se conciben con frecuencia como una metáfora de la vialidad y no como forma real de desplazamiento.

En la ciudad de México las travesías se articulan más como una ruta de evacuación que como un paseo. La idea benjaminiana de conocer las calles a través de un recorrido sin destino preciso no puede ser una meta deseable, porque es el inevitable punto de partida de cualquiera que se ponga en marcha.

Hace poco, una amiga pasó por mi hija de siete años para llevarla a una fiesta infantil. Me sorprendió que en el asiento trasero llevara una almohada. «Es para que duerma un rato: vamos muy lejos.» La única manera de volver tolerable un recorrido agotador consiste en suponer que el auto no es un medio de transporte sino una vivienda.

Surcar el DF es, en el mejor de los casos, una actividad para niñas dormidas. Por desgracia, la mayoría de los viajeros dormitan en la forzada convivencia del microbús o el vagón del metro, y el resto lucha por un trozo de ciudad a bordo de un coche. Dos tribus inmensas se desplazan a diario, los sonámbulos y los insomnes: cinco millones de pasajeros van aletargados en el metro y cinco millones sufren ataques de nervios en los automóviles.

En estas circunstancias, resulta casi imposible tener una representación de conjunto de la ciudad. La idea de orden o de traza urbana unitaria es ajena a un sitio que opera como una asamblea de ciudades. El barrio de Santa Fe, donde se concentra el gran capital, podría ser un suburbio de Houston, en la misma medida en que la zona de Chalco podría integrar una degradada periferia de Pakistán.

Una prueba decisiva de la percepción de una ciudad es la manera en que es captada por la mirada infantil. Mi padre nació en Barcelona y vivió ahí hasta los nueve años. Ochenta años después, mi hija pasó tres años en la ciudad condal; llegó de uno y partió de cuatro. A pesar del vasto arco de tiempo y las transformaciones traídas por la Guerra Civil y la reordenación urbana ejecutada a partir de las Olimpiadas de 1992, la impronta barcelonesa de un niño de los años 20 del siglo pasado no es muy distinta a la de la primera generación del siglo XXI. Comprobé esto cuando mi hija me mostró un dibujo. Estábamos en la playa, compartiendo uno de esos atardeceres en que los adultos demoramos la tertulia, y mi hija se aburría. Le sugerí que hiciera un dibujo y me pidió un tema. Propuse que pintara algo llamado «Max en la ciudad» (Max es su peluche favorito). Al cabo de un rato llegó con el resultado: vi el barrio gótico, el parque de la Ciudadela, el puerto, el acuario, el Paseo San Juan, la tienda de la señora Milagros donde comprábamos juguetes, el chiquipark. Salvo un par de detalles, la ciudad era idéntica a la que mi padre evocaba desde el exilio. Había una notable persistencia de la memoria en los sitios emblemáticos de Barcelona. La república, la dictadura y el nacionalismo catalán no han alterado en lo esencial el relato con que la ciudad se narra a sí misma.

Me pregunté si mi hija hubiera podido trazar un mapa, no digamos amplio, sino siquiera aproximado de la ciudad de México, donde ha vivido en los últimos tres años. En modo alguno. Su vida se estructura en torno a espacios cerrados y medios de transporte.

Esta visión fragmentada, rota, discontinua, es común a los millones de capitalinos que se desconciertan al abandonar su ruta acostumbrada. Hace mucho que la figura del flâneur que pasea con intenciones de perderse en pos de una sorpresa fue sustituida por la del deportado que ansía volver a casa. En Chilangópolis, la Odisea es la aventura de lo diario; ningún desafío supera al de volver a salvo al punto de partida.

La mayoría de las ciudades crece en torno a una naturaleza definida: un monte, un lago, un río, una ladera entre el mar y la montaña. ¿Cómo orientarse en un sitio sin señas de referencia? El aire capitalino es recorrido por helicópteros que informan de la situación vial y los muchos lugares por los que resulta imposible avanzar. Para quienes se desplazan en coche la cartografía es un paisaje conjetural que llega a través de la radio. Si en Tokio Roland Barthes percibió una ciudad desestructurada, carente de centro, hecha de orillas sucesivas, el testigo de la ciudad de México percibe una marea detenida e intransitable, donde un helicóptero hace las veces de faro extraviado en las alturas y aconseja usar «vías alternas», nombre que otorgamos a la realidad paralela a la que no podremos acceder.La ciudad conserva algunas zonas habitables (Tlalpan, San Ángel, Coyoacán), derivadas de la imaginación renacentista, barrios que confluyen en plazas y fueron pensados para peatones más o menos intrépidos, dispuestos a sortear empedrados y banquetas desiguales. El siglo XVIII vio la consolidación de una ciudad española que se proponía civilizar por medio del espacio y se postulaba como una ética en piedra. Inspirado en la utopía de Moro, el virrey de Mendoza quiso organizar la traza de la ciudad como una retícula perfecta. Otras ideas urbanas fueron menos conscientes del mensaje que transmitían pero siguieron la idea renacentista de que la plaza pública adiestra a sus usuarios.

Borges dejó una parábola perfecta sobre la forma en que la ciudad edifica a sus habitantes. En «Historia del guerrero y de la cautiva» narra el drama de Droctulft, un bárbaro que llega a destruir Ravena en una época incierta («ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió», escribe Borges, «si al promediar el siglo VI, cuando los longobardos desolaron las llanuras de Italia; si en el VIII, antes de la rendición de Ravena»). Durante varios siglos el mensaje simbólico de la ciudad se mantuvo estable.

Droctulft forma parte de una horda que solo conoce las estepas y los pantanos sin fin. Antes de la batalla decide recorrer el sitio que ha llegado a destruir. Contempla escalinatas, plazas, balaustradas, torres, arcos, balcones, terrazas, piedras que responden a un propósito que desconoce pero que sin duda lo excede. La ciudad se extiende en un discurso indescifrable para su burdo intelecto, pero claramente superior. Entre esas calles, el advenedizo se siente disminuido, como un perro o un niño indefenso, y comienza, secretamente, a admirarlas. Droctulft se sabe incapaz de destruir Ravena, cambia de bando y muere en defensa de ese sitio. Borges comenta que no se trata de un traidor sino de un converso, un guerrero civilizado por el entorno.

El sentido ético de la ciudad renacentista, organizado en torno a espacios públicos y edificios religiosos, resulta difícil de percibir en el mundo contemporáneo. Hay un momento en que la desmesura asfixia el orden anterior o lo reduce a una reserva del pasado, un remanente digno de prestigio pretérito, una «zona turística». Rem Koolhaas ha trabajado el tema de la escala de las ciudades, los momentos en que la densidad de la población estimula la arquitectura o la rechaza. Hacer ciudad depende de un diálogo entre espacio y demografía. Pasar de la talla S a la XL conlleva severos cambios de comportamiento urbano. En la ciudad de México el pasado virreinal y el Art Nouveau de la colonia Condesa existen como resto histórico, un patrimonio que, en el mejor de los casos, se preserva, pero que no define la estructura de la ciudad ni su modelo de crecimiento.

Aunque de modo menos caótico, las urbanizaciones europeas suelen disolverse en suburbios anodinos y polígonos industriales. En sitios donde el centro está sobrecargado de historia, la periferia se resiste a ser interpretada, parece existir contra la caracterización particular. Peter Handke ha alterado la convención de esos espacios surgidos para no ser descritos. Su narrativa dota de peculiar sentido a esas indiferenciadas geografías. Mi año en la Bahía de Nadie registra la vida secreta de una ciudad dormitorio en las afueras de París; busca el alfabeto de un ecosistema estándar, hecho para pasar por ahí y no recordar nada. El virtuosismo del narrador consiste en encontrar una naturaleza singular en un espacio deshumanizado que, paradoja de paradojas, resulta típico, idéntico a los muchos sitios donde la gente vive como si no existiera.

¿Qué sentido de la estética dimana de un amasijo como la ciudad de México, donde solo unos cuantos barrios antiguos conservan un diseño habitable para la vida común? La representación más común y eficaz de este territorio es la del caos. Fue ahí donde Carlos Monsiváis encontró que la vida se articulaba en «rituales del caos» y donde Serge Gruzinski se refirió a la proliferación de lo multitudinario como «caos de dobles». Pero la descripción de la ciudad como caótica no implica por fuerza una crítica ni un lamento desesperado. Se trata, más bien, de un retrato de su peculiar condición operativa.

Caos y ornato

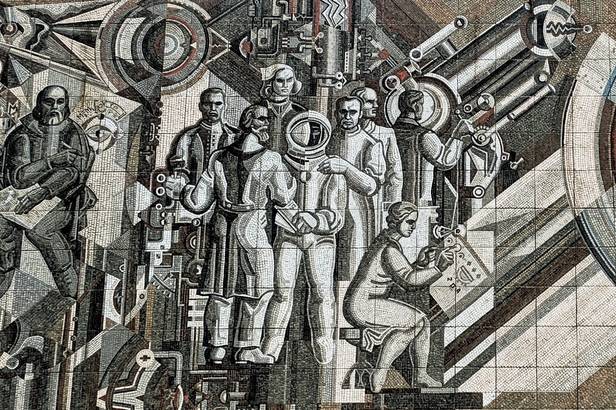

A pesar del desconcierto, la megalópolis suele ser tocada por la estética. En la mayoría de los casos, no se trata de proyectos de artistas ni de iniciativas de gobierno. Los habitantes hacen suya la calle en la medida en que la alteran y dejan ahí su huella. Rara vez estos gestos se inscriben en una estética codificada por el arte moderno. Su principio rector consiste en hacer acto de presencia: «estuve aquí», dejar una impronta, como las manos rojas en las ciudades mayas o las huellas de pies en los códices prehispánicos, testimonio de que el inconmensurable espacio pudo ser atravesado. La noción que articula estas espontáneas muestras estéticas es la de «instalación adicional». Con ese nombre, el fotógrafo Francisco Mata Rosas ha captado objetos que el habitante anónimo organiza con un sentido más hedónico que utilitario.

Lo primero que veo al salir de mi casa es, precisamente, una instalación accidental: un cable de luz del que cuelga un par de zapatos. En la siguiente calle, un rectángulo de césped ha sido cubierto por botellas de agua que lo protegen de las intenciones escatológicas de los perros; un poco más allá, el tronco de un árbol está tapizado de chicles. Resulta imposible recorrer la ciudad sin encontrar muestras de una extraña pasión decorativa.

«Viena está siendo demolida en gran ciudad», escribió Karl Kraus. La urbe crece contra sí misma y no pocas veces se ha visto en la literatura como emblema de deterioro y perversión moral: el laberinto que desorienta y confunde a sus habitantes. A pesar de la queja de Kraus, Viena es hasta la fecha una ciudad burguesa bastante conservadora, o al menos lo es en comparación con otros sitios que han cambiado de contorno como las arenas del desierto.

Territorio del desgaste, edificado sobre ruinas para producir más ruinas, la ciudad de México no acaba de ser demolida en gran ciudad. En todas partes surge el estruendo del taladro o la picota; la mayoría de las veces, resulta imposible saber si se edifica o se destruye. En el aire vuelan corpúsculos de cal, trozos leves de lo que fueron casas, columnas, vecindades.

En la capital de México no es necesario moverse para mudar de escenario. La ciudad migra hacia sí misma, se desplaza, adquiere otra piel, un rostro que es siempre una máscara en espera de otra máscara.

En este teatro de las transfiguraciones el gusto combate lo provisional (que aquí es sinónimo de la norma) para rescatar algo, imponer una voluntad en la marea de los desechos. La pieza suelta, desprendida de su uso original, adquiere la segunda vida del adorno. Ninguna artesanía se practica tanto en Chilangópolis como el reciclaje.

De pronto, en un estacionamiento descubres una lavadora llena de cabezas de muñecos. Alguien decidió que se veía mejor así. Si la pieza se exhibiera en Documenta o en la Bienal de Venecia, pertenecería por contexto al arte conceptual. En la ciudad de México tiene otro sentido; entre otras cosas porque la ciudad entera se parece mucho a esa instalación. La abigarrada reunión de restos es una constante en la urbe hiperactiva y precaria donde todo se destruye pero nada se tira. El simple gesto de juntar objetos revela el placer de intervenir en el orden de las cosas. A propósito de la pasión por colocar piedras de modo caprichoso, comenta John Berger: «En todas partes una piedra toca otra piedra. Y aquí, en este suelo cruel, uno se acerca a la cosa más delicada: una manera de colocar una piedra sobre otra que irrefutablemente anuncia un acto humano como distinto del azar natural». Marcar un sitio con una piedra es una forma de nombrar y de decir: «Estoy aquí». Escoger una piedra es usar la primera sílaba en la gramática del mundo.

Las instalaciones espontáneas dependen menos de una vocación artística que de un afán de expresar identidad. Aunque alguien decide que eso se ve bien (o «bonito»), su motivación esencial no es mostrar una destreza sino resignificar la basura por medio de un arreglo donde la estética no es un fin expresivo sino un medio de conservación. Como el embalsamador o el taxidermista, el instalador accidental requiere de un desperdicio para ponerle punto final y sustraerlo al trabajo demoledor del tiempo. Ante los saldos de la vida diaria, el habitante inventa objetos mixtos, desordena en forma personal el caos y así se expresa.

¿Qué sentido del gusto se pone en juego? El chilango afecto a lanzar zapatos a los cables de luz no piensa en la belleza intrínseca de sus materiales; se acerca, por un lado, al artista barroco que odia el vacío y distorsiona lo existente hasta sus últimas posibilidades, y por otro, al posmoderno que incorpora citas del pasado (lo que fue de otra manera vuelve como fragmento, extemporáneo ensamblaje de piezas dispersas).

Esta cultura del ornato no depende de tradición estética alguna ni puede someterse a la crítica en curso: pone en juego las posibilidades de perdurar de lo imperfecto. En la ciudad donde todo se destruye alguien decide que lo inservible, lo que no da para más, se transforme en seña, presencia que acompaña, talismán tribal.

El avasallante deterioro urbano ha traído así un placer compensatorio: si algo se descompone, puede servir de adorno. Como todo sucumbirá, nada más atesorable que lo ya demolido.

Uno de los temas más fascinantes de estas instalaciones es que logran por vía del azar uno de los propósitos centrales del arte: el objeto único. Los coches y las ropas de lujo crean un espejismo de singularidad. Se proponen como «exclusivos» y rara vez lo son. Al respecto comenta Juan José Saer: «La minuciosidad obsesiva de ingenieros y diseñadores pretende en vano crear la ilusión del modelo exclusivo, llegando apenas a concebir ligeras variantes del prototipo». En cambio, a fuerza de desgastarse, los vehículos y las ropas comunes se revisten de curiosa personalidad: «Un viejo camión de la llanura adquiere, por las vicisitudes de su propia evolución, ese estatuto de objeto único que es la finalidad principal del arte». Las abolladuras, las calcomanías, los letreros, el volante forrado de peluche, las cuentas de plástico en los rines, la cola de castor en la antena y, sobre todo, las heridas del tiempo en la carrocería, cargan de significado al viejo camión. Por el contrario, el bruñido modelo que se exhibe en un aparador carece de otras señas de identidad que las planeadas por el diseñador: un producto de catálogo, incapaz de peculiaridad, afiliado a la serie (aunque se trate de una edición limitada para coleccionistas).

Galería de galerías, la ciudad de México se alza sobre basamentos prehispánicos y practica a diario la arqueología exprés de la chatarra: lo que se rompió ayer alcanza hoy la eternidad, se sustrae a la cronología porque está al margen del uso y solo cumple la función de ser visto. En su condición de resto, las instalaciones espontáneas dicen mucho más de lo que dijeron en su versión original: «Un televisor recién salido de la fábrica resume el conformismo servil de nuestra época», escribe Saer, «pero uno hecho pedazos junto a un tarro de basura revela la vacuidad irrisoria del mundo». El instalador accidental convierte la basura en un retablo duradero que comenta la fugacidad del entorno.

Cuando el artista mexicano Gabriel Orozco coloca un burro de planchar en una azotea europea, desestabiliza en forma deliberada el trazo urbano, incrusta un comentario vanguardista en la tradición. Algo distinto ocurre con las instalaciones accidentales captadas por la cámara de Francisco Mata Rosas. Sus anónimos autores no pretenden violentar la tradición sino afianzarla. Anticuarios del instante, saben que la única costumbre perdurable en una ciudad que todo lo aniquila es el residuo. De este modo la inventiva se pone al servicio del rescate y la conservación.

Vista desde las alturas, la ciudad de México es una mancha urbana; vista desde la cercanía más próxima, es un muestrario de destrozos. Ciudad sin forma, encuentra sentido en la deformación del uso. Alguien deja una marca, una herida elocuente: el aparato descompuesto, el cristal resquebrajado, la piedra pintada de amarillo, la fila de botellas vacías encajadas en varillas de azotea, los detritus que adornan.

Las calles de la ciudad son un estacionamiento que a veces se mueve. Nada más lógico que ahí un cementerio de automóviles parezca una unidad habitacional. En una instalación accidental captada por Mata Rosas, los coches se encaraman unos sobre otros como metáfora de los barrios que vendrán.

Los zapatos en los cables de luz ofrecen otra parábola del tránsito. Como en las calles no hay salida, los últimos pasos deben darse en las alturas. Los zapatos muertos van al más allá. En la ciudad intransitable, el paraíso del paseante consiste en pisar el cielo.

La pérdida de las regiones

¿A qué pertenencia aspira el capitalino? La idea de lujo es hoy la de aislamiento, la gated community, la ciudadela autosuficiente e inexpugnable, sitiada por los bárbaros. La inseguridad y la desurbanización han producido esa extraña alternativa donde el bienestar significa estar al margen. Aunque el enclaustramiento se opone al principio mismo de la ciudad, cada vez son más frecuentes los proyectos que pretenden sustraerse a la experiencia urbana compartida.

Si la Ravena del cuento de Borges afecta incluso a quien ignora el vocabulario elemental de las piedras, la ciudad de México puede confundir al más curtido de los hermeneutas.

En mi infancia, la idea de orden era representada por el mapa de París «a vuelo de pájaro» que teníamos en la pared, una cartografía donde los edificios aparecían dibujados como escenario de cuento de hadas. Ese espacio sigue dominando en lo fundamental la vida simbólica de la capital francesa. Desde hace siglos los personajes literarios toman las mismas calles parisinas: D’Artagnan avanza por la Rue de la Huchette por la que mucho tiempo después Horacio Oliveira avanzará en Rayuela.

Acaso para enaltecer los privilegios de un espacio caminable, París tiene pocos taxis nocturnos. En sus madrugadas, el transporte no es un servicio sino una anécdota. Se cuenta que alguien, alguna vez, detuvo un taxi providencial. Hace unos años salí de un reunión a una hora inclemente y fracasé en conseguir transporte. Llovía y yo debía recorrer el casco histórico de punta a punta. Aunque los demógrafos insisten en que esa ya es una parte minoritaria de la ciudad, de cualquier forma se trata de un territorio bastante extenso. Y más a las tres de la mañana y bajo la lluvia.

No me quedó más remedio que regresar por mi cuenta. Conocía las coordenadas básicas de mi ruta –hacia el este, al otro lado del río–, pero ignoraba el modo de atravesar los profusos bulevares. Además, quería hallar la ruta más corta. ¿Qué dispositivo ponía a mi alcance un entorno que vive para la aventura del orden? Afuera de cada estación de metro hay un mapa del barrio y otro, aún más preciso, de las calles aledañas. Avancé de estación en estación, de un mapa fragmentario a otro, recomponiendo mentalmente la cuadrícula urbana; al cabo de hora y media llegué al otro extremo sin sentir por un momento que no sabía adónde avanzaba.

Esta experiencia me remite a la forma en que procuro entender la ciudad de México y que, por supuesto, carece de ejes cartesianos. El ecocidio ha devastado el espacio pero también el tiempo. Para quienes llevamos medio siglo en la ciudad, las transformaciones nos confunden por partida doble porque recordamos lo que estuvo antes. La ciudad actual se superpone a las ciudades de la memoria.

Nací en 1956, cuando la capital tenía cuatro millones de habitantes, el escenario que Carlos Fuentes aún pudo captar como un todo en su novela La región más transparente, publicada dos años después. La megalópolis que hoy tratamos de atravesar alberga entre 16 y 18 millones de habitantes (el margen de error, la imprecisa zona que cambia en los sondeos, es del tamaño de Barcelona). La experiencia de vivir en un sitio en incesante de-construcción tiene que ver con alteraciones físicas pero también con una reconfiguración de la memoria. Muchos rincones que fueron emblemáticos han dejado de existir. Pensemos, tan solo, en lo que se destruyó en el terremoto de 1985. Dependiendo de cada biografía, la ciudad virtual, alimentada por el recuerdo, puede ser más intensa y decisiva que la transfigurada ciudad que nos consta a diario.Evocar la ciudad perdida puede ser atributo de la nostalgia, pero no siempre es así. Muchas de las zonas devastadas eran tan espantosas como las que las sustituyeron y algunas transformaciones implican mejorías. Al final de Las batallas en el desierto, que recupera la colonia Roma de hace unas décadas, José Emilio Pacheco escribe: «De ese horror quién puede tener nostalgia». No siempre el trabajo memorioso está animado por la búsqueda de una arcadia.

Desde un punto de vista operativo, para el capitalino el pasado existe como una orientación posible, una elaboración de sentido. El referente de lo que estuvo ahí hace habitable la ciudad. En un territorio mutable, el ciudadano construye capas de significado, crea una geografía paralela, hecha de evocaciones que no siempre son nostálgicas; se trata, sencillamente, de resistir el caos articulándolo en una historia. Saber que una vía rápida llevó el nombre de soltera de Eugenia y estuvo recorrida por palmeras mejora poco la situación actual pero facilita la noción de pertenencia. En Sobre la historia natural de la destrucción, Sebald observa que la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial llevó a una posterior derrota cultural. El sentido de culpa ante la ignominia cometida privó a los alemanes de reconocerse, también ellos, como víctimas de la destrucción. Ante los escombros, el chilango se siente menos culpable, no desvía la mirada como los alemanes de posguerra (Sebald comenta que en un tren de 1946 o 1947 era posible distinguir a los extranjeros porque eran los únicos que se atrevían a ver por las ventanas); sin embargo, también él requiere de un mecanismo compensatorio para sobrellevar la destrucción, y uno de los más eficaces es la memoria, que establece un vínculo con la ciudad oculta por el presente que aún significa algo para quienes la conocieron.

La operación literaria de buscar el esqueleto urbano, el paisaje fosilizado bajo las apariencias, ha sido común a escritores de mi generación de distintas latitudes. Antonio López Ortega creció en un pueblo de Venezuela que fue anegado para construir una presa. Todos sus recuerdos de infancia quedaron sumergidos. En tiempos de sequía, cuando el agua pierde su nivel habitual, se vuelve a ver el campanario de la iglesia. Desde hace décadas, López Ortega vive en Caracas, otra ciudad edificada en base a la demolición. Ante los incesantes cambios del espacio urbano, el escritor ha experimentado lo mismo que en su pueblo de origen: una invisible inundación ha cubierto lo que estuvo ahí. En consecuencia, su trabajo literario apela a la memoria, a bajar el nivel del agua en los recuerdos para que asome la torre y suene la campana. Es la construcción de sentido que busca la literatura: recuperar lo desaparecido, fijar lo que pronto será inundado por otros signos. ¿A qué otra estrategia podemos acudir para narrar un espacio evanescente? El primer método de conocimiento que tuve de la ciudad de México significó una moral que tardé mucho en entender. A los 10 o 12 años expandí mi conocimiento de las calles. La invitación al viaje llegó en la forma de un camión repartidor de leche. Eran tiempos en que la leche se vendía en botellas y se llevaba a domicilio. Los encargados de la tarea tenían un confuso prestigio erótico: iban de casa en casa y en apariencia a veces tardaban demasiado en salir; de varios vecinos se afirmaba que eran «hijos del lechero».

La reputación de los libertinos en tránsito me interesó menos que el hecho esencial de que repartieran mi bebida favorita. Uno de los camiones pertenecía a una compañía llamada El Olvido. Aquel nombre, apropiado para una pequeña ranchería, desapareció del mercado y nunca llegué a probar sus productos. Me intrigaba el tamaño más bien pequeño del camión del que bajaba un hombre con un par de canastillas llenas de botellas. En ese momento, un amigo y yo subíamos al camión y nos ocultábamos detrás de las botellas. La parte trasera se iba vaciando con las entregas, o llenando de cascos vacíos, semitransparentes, que dificultaban el escondite, hasta que el repartidor nos descubría y nos bajaba del camión.

Nos encontrábamos de pronto en cualquier parte de la ciudad. El juego consistía en volver a casa, de polizones en un tranvía o un camión urbano, pues no llevábamos dinero. Aunque nunca llegamos a la terminal, a veces tardábamos dos horas en volver a casa. Conocí la ciudad de entonces de manera inconexa. La ida era un camino ciego y el regreso un rodeo abigarrado. Había que movilizar el conocimiento para perderse y comprobar la eficacia de ese conocimiento para regresar. Esta forma fragmentaria de articular la ciudad se parece mucho al entendimiento posterior que tuve de ella.

En su libro de memorias Pelando la cebolla, Günter Grass observa: «Como a los niños, al recuerdo le gusta jugar al escondite». La relación entre el pasado y el secreto es esencial a la literatura. Muchas veces lo que buscamos en ese país extraño debe ser deducido, investigado, perseguido con denuedo. A la distancia, me parece significativo haber estado oculto en ese camión que recorría la ciudad como si me adiestrara para el ejercicio posterior de buscar recuerdos proclives, también ellos, a esconderse.

Los desplazamientos a bordo de El Olvido me prepararon para imaginar y suponer una ciudad que nunca conoceré del todo y articular ahí zonas dispersas. Con el tiempo, el nombre del camión cobró el significado opuesto.

Aprendí a valorar aquel medio de transporte muchos años después cuando me convertí a la cultura del café. Quedaba poco de mi afición por la leche y buscaba espacios más bien sedentarios, ruidosas zonas de conversación. Sin embargo, el chorro de leche en el café cortado llegaba como un telegrama de otro tiempo.

En Poética del café, Antoni Martí Monterde resalta el papel de un cuento de Edgar Allan Poe, «El hombre de la multitud», para entender al sujeto contemporáneo, que pasa de la singularidad a la condición de masa. La trama comienza y termina en el entorno singularizado del café, observatorio protegido de la procelosa marea callejera.

El café ofrece una encrucijada donde la vida se mezcla. No es casual que muchos escritores hayan tenido ahí sus miradores sociales: Ramón Gómez de la Serna en el Pombo de Madrid, Claudio Magris en el San Marco de Trieste, Karl Kraus en el Central de Viena, Jean-Paul Sartre en el Deux Magots de París, Fernando Pessoa en el Martinho da Arcadas de Lisboa, Juan Rulfo en el Ágora de la ciudad de México. Tampoco, que numerosos grupos literarios hayan surgido de tertulias de café. ¿Hay otra forma de conocer la ciudad en clave sedentaria? Si el paseante entiende el territorio por lo que mira, el hombre de café entiende la época por lo que escucha.

Cuando supe que una colonia de la ciudad de México se llamaba Lechería, pensé que se trataba de la última frontera posible, el sitio donde finalmente reposaban los camiones exploratorios de mi infancia. Otro nombre que me cautivaba era el de Niño Perdido. Que una de las principales avenidas de la ciudad se llamara así era amenazante para una infancia donde el extravío podía ser definitivo. Por otra parte, el sitio establecía un contacto misterioso con los lecheros, que según la leyenda urbana tenían hijos perdidos por todas partes. Aquella avenida se hubiera podido llamar por igual Hijo del Lechero.

La leche representaba para mí la errancia y el extravío; el café, el impulso de fijeza. Toda ciudad está atravesada por tensiones nómadas y sedentarias. Sus chismes más eficaces suelen ser propagados por dos discursos de muy distinta circulación: el movedizo de los taxistas y el fijo de los peluqueros. El café cortado es la metáfora que funde ambos sistemas; el brebaje del sedentario afectado por lo que viene de lejos.

Resulta ya imposible representar la ciudad de México por entero; sin embargo, las síntesis caprichosas pueden transmitir algo de su esencia. Al menos eso piensa quien descubrió la estética del fragmento a bordo de un camión repartidor de leche y solo conoció los barrios donde era descubierto.

Estar en la ciudad sin ser absorbido por ella, ver a los otros en el momento en que se sustraen a su codificada conducta habitual, son los ejercicios que permite la cafetería. El uso urbano esencial a ese recinto es la conversación, cuyo método ignora las conclusiones y solo aspira a la progresión.

Lo infinito requiere de estrategias para volverse próximo. La ciudad de México es inagotable de un modo provisional. Como una taza de café cortado.