Golpe de Estado y derechas en Paraguay. Transiciones circulares y restauración conservadora

Nueva Sociedad 254 / Noviembre - Diciembre 2014

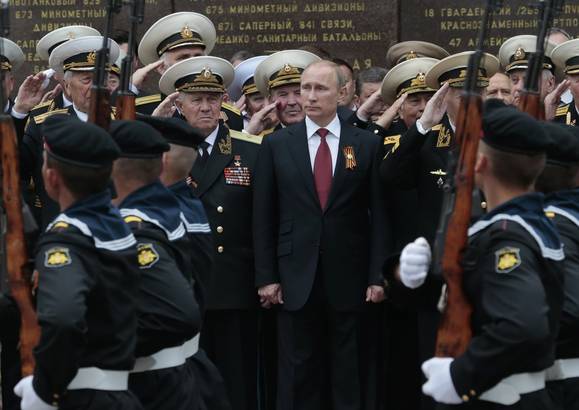

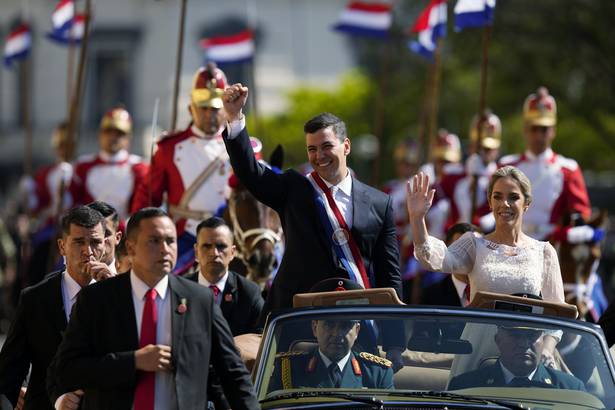

El golpe de Estado del 22 de junio de 2012 canceló la experiencia reformista encarnada en Paraguay por Fernando Lugo. Su destitución repuso en el poder, más que al viejo Partido Colorado, a una elite empresarial y a una nueva configuración social de las derechas locales vinculadas a una matriz rentista derivada de los productos de exportación paraguayos: carne vacuna, soja y electricidad. El empresario Horacio Cartes es el representante de la actual coalición conservadora en el poder.

Edelberto Torres-Rivas dijo una vez, con refinada ironía, que el golpe de Honduras de 2009 ha demostrado cuán irreversible es la democracia en ese país. Esta afirmación podría ser extendida a Haití (2004) y a Paraguay (2012), países que fueron escenarios de lo que Juan Gabriel Tokatlian caracteriza como neogolpismo1. Una de las principales novedades que aportan estos formatos destituyentes, además de los actores civiles e instituciones parlamentarias y judiciales involucrados, es que garantizan todos los «mecanismos legales» para dar continuidad al régimen democrático. A diferencia de siglos pasados, la derecha no necesita apelar al fraude y puede interrumpir un proceso de cambio en marcha, al menos en los países que constituyen los eslabones débiles del proceso de cambio hacia la izquierda que vivió la región. Los resultados postgolpe en cada uno de estos países lo verifican y dejan a la vista un transformismo partidario profundamente despolitizado que acude en busca de empresarios, capitalistas o burgueses.

Tal ha sido la legitimidad lograda por los actores que emprendieron este nuevo tipo de golpismo, que en diferentes campos discursivos –intelectuales, periodísticos, etc.– se ha producido un desplazamiento semántico a la hora de nombrarlos, como si el quiebre de la voluntad popular y la soberanía política fueran más «blandos» o más «suaves» porque ya no son necesarias las armas de los militares ni la violencia física directa como metodología predominante de los sectores dominantes para mantener el statu quo.

La «transición circular»: de Lugo a Stroessner

El derrocamiento de Alfredo Stroessner, ocurrido mediante un golpe de Estado encabezado por una facción del Partido Colorado y de las Fuerzas Armadas los días 2 y 3 de febrero de 1989, dio inicio a una «transición circular»2. En las postrimerías del socialismo real, y en un nuevo contexto internacional y regional, el stronismo no tenía la posibilidad ni la capacidad, después de 35 años en el poder, de reinventarse como una fuerza capaz de conducir un verdadero cambio de época. Durante la Guerra Fría, el dictador paraguayo hacía gala de que Paraguay era uno de los países más anticomunistas del mundo y estableció fuertes lazos políticos y económicos con Taiwán. La avenida y la estatua dedicadas al líder anticomunista Chiang Kai-shek quedan como recuerdo de esas relaciones, que vincularon a Stroessner con numerosas organizaciones internacionales de la extrema derecha y que redundaron en apoyo político y negocios múltiples3, pero al mismo tiempo crearon una profunda cultura anticomunista.

En 1989 esas bases de apoyo ya no resultaban tan eficientes. Los nuevos grupos económicos, creados por el propio régimen stronista a partir de una reorganización de la estructura productiva y financiera4, devinieron actores con autonomía respecto del régimen político de origen y se amoldaron con relativa comodidad al nuevo formato democrático, tanto como a la metamorfosis del capitalismo mundial.

Luego de varios ensayos económicos fracasados, Paraguay comenzó a atravesar una transformación radical de su matriz productiva. Esta transformación tiene sus bases en el fortalecimiento de una economía de enclave vinculada a la exportación de energía eléctrica, soja, carne vacuna y pieles. En términos históricos, a partir de la mitad de los años 90 y bajo la presidencia del entonces empresario Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), cobró impulso expansionista la soja, que iba a adquirir nuevas características a partir de 1999 con el ingreso de las semillas transgénicas, preludio para la consolidación del agronegocio. No obstante, a contrapelo del sentido común, Luis Rojas Villagra ha demostrado con evidencia empírica que las corporaciones transnacionales no participan en la producción agrícola y, por tanto, no tienen una presencia territorial visible en el país5; sus intereses están en otro lado. La producción directa de la tierra, por el contrario, se concentra en 26 empresas nacionales, 50% de las cuales son propiedad total o parcial de brasileños, o de los llamados «brasiguayos», y de inversionistas argentinos6. El agronegocio cuenta así con fuertes actores locales creados a partir de las tierras cedidas por el stronismo, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) produjo la concentración más alta del mundo7, en alianza con las burguesías de Brasil y Argentina, dada la variación de los precios relativos de la tierra y la carencia de presión tributaria. El propio ministro de Hacienda, Germán Rojas, señaló que el sector agropecuario casi no paga impuestos, pese a lo cual el gobierno no muestra mucha voluntad de obligarlos a contribuir. En 2013, el aporte en concepto de impuestos directos de este sector fue de solo 0,9% del total de la recaudación impositiva8. Estas cifras muestran una desproporción acentuada entre la contribución tributaria de este sector y su aporte al PIB, que representa un 30%9. Asimismo, las exportaciones de materias primas están exentas de impuestos, lo que genera incentivos adversos hacia el incremento del valor agregado de los productos exportables; estos se concentran en semillas de soja, 80% de cuyo tráfico se realiza a través de puertos privados10.

El dato más evidente es entonces que Paraguay, que ha crecido a un ritmo económico constante e inédito de 5% y 6% en los últimos años, es más desigual que otros países con la misma estructura productiva: no solo es el país con menor presión tributaria de la región (solo 13,3% del PIB corresponde a la recaudación impositiva), sino también el más desigual. El IVA, que genera 45% de los ingresos públicos, afecta al 10% más pobre de la población en 18,3% de su renta, mientras que para el 10% más rico solo equivale a 4,6% de sus ingresos.

Por otro lado, la nueva matriz del agronegocio ha generado un país con una estructura social más compleja: Paraguay ha dejado de ser un país con población mayoritariamente rural, mientras que la matriz productiva excluyó del acceso a la tierra a los campesinos –a menudo por la vía de la violencia– y propició un aumento en los índices de emigración de la población rural hacia las ciudades. No es casual entonces que Lugo –el candidato de centroizquierda que en 2008 derrotó al Partido Colorado tras 60 años de este en el poder– recogiera el mayor caudal de votos en las zonas urbanas y que Horacio Cartes, su sucesor elegido en las urnas, no hable guaraní, un idioma ampliamente extendido en el país, que desde su fundación ha sido bilingüe español-guaraní.

Así, y lejos de la imagen de una ruralidad arcaica, el espacio rural paraguayo ha sido impactado por las comunicaciones y el acceso a flujos de información, lo cual ha generado nuevas subculturas que adquieren una altísima complejidad, en tanto articulan de manera novedosa aspectos tradicionales con nuevos elementos de la modernidad dependiente. Como bien retrata José Carlos Rodríguez, «los campesinos sin tierra, provenientes de procesos de inmigración o colonización reciente, con acceso a comunicaciones, con familiares en el exterior que reportan divisas y consumos ‘extravagantes’, van adquiriendo algunos rasgos de una cultura de suburbio urbano»11.

Como es fácil imaginar, estos procesos producen mutaciones en las configuraciones de las identidades políticas y en los actores sociales que encarnan esas representaciones, y esto se suma a que las tendencias de la economía global han disminuido la capacidad de transformación política de los Estados y han desplazado la preponderancia de las decisiones al ámbito de la economía y de los flujos financieros. Los cambios generales por los que atraviesa la representación política clásica en los contextos de globalización involucraron con fuerza a los partidos políticos y al orden político paraguayo. Este proceso se hizo aún más visible a partir de la coyuntura específica de marzo de 1999, que abrió paso a un nuevo contexto político de debilitamiento del Partido Colorado, lo que casi una década más tarde habilitó el triunfo electoral de Lugo, ex-obispo de San Pedro12.

Así, todos los resultados electorales hasta la fecha indican que los partidos tradicionales empezaron a dejar espacios cada vez más amplios a nuevas expresiones políticas, que se distinguieron ante todo por programas vinculados a la imagen personal de algún candidato. El dato distintivo, entonces, es la abrupta desafiliación de los ciudadanos de las identidades partidarias. Esto no solo se manifiesta en el descenso constante de la participación electoral, sino en un fenómeno muy llamativo para el Paraguay partidocrático: el altísimo porcentaje de electores, en su mayoría jóvenes, que ya no cuentan con afiliación a los partidos políticos.

En efecto, el triunfo de Lugo en 2008 y la salida del Partido Colorado del gobierno son sucesos menos abruptos de lo que pueden parecer en una primera lectura y se inscriben en el descenso tendencial de los candidatos presidenciales de ese partido desde 1992. En rigor, diferentes facciones y líneas internas del Partido Colorado ensayaron soluciones a la crisis desatada por la caída de Stroessner para mantener al coloradismo en el poder. La más consolidada de esas tendencias fue la ruptura partidaria que encabezó Lino Oviedo, que conformó la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos; probablemente por su origen militar, Oviedo fue el único de los políticos colorados (aunque en este caso disidente) que pudo mantener el liderazgo hasta su muerte en un accidente aéreo en 2013.

Por todas estas razones y algunas más que escapan a los objetivos de este texto, es posible afirmar que el acceso de Lugo al gobierno mediante una ecléctica alianza, que incluyó desde movimientos sociales hasta partidos de izquierda, fue un intento de resolución política por fuera de las estructuras partidarias, más allá de la alianza pragmática que firmó con el antiguo Partido Liberal.

En un clima de descrédito generalizado hacia el sistema político, el «cura de los pobres» era ante todo un posible presidente sin vinculaciones con la clase política tradicional, lo que constituía su fuente principal de legitimidad. Sin embargo, la ausencia de representación en ambas cámaras y la dificultad para conducir un Estado que nunca logró controlar fueron solo una parte de un problema mayor. El luguismo no llegó a ser una fuerza política capaz de asumir la legitimidad con la que accedió al poder ni dio señales de enfrentar a la elite política de los agronegocios. Tampoco construyó una narrativa para ello y se plantó en un imaginario político capturado por el nacionalismo, que perdura desde el stronismo. Este nacionalismo, resignificado a fines de la década de 1930, se alimenta de la Guerra de la Triple Alianza (que enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay con Paraguay en el siglo XIX): de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, nadie aún cuestionó ni alteró el orden jerárquico de los padres fundadores, con José Gaspar Rodríguez de Francia y «los López» a la cabeza13. Sin duda, la política paraguaya tuvo dificultades para construir prácticas democráticas –ya mencionamos el asesinato del vicepresidente Argaña–, a lo que se suman en la historia fuertes luchas dentro del coloradismo. Y una alianza de diversos sectores de la elite aprovechó la debilidad parlamentaria de Lugo para destituirlo el 22 de junio de 2012 mediante un juicio político exprés en el Congreso. «Yo creo que Franco va a ser mucho más firme en lo que hace a respetar la propiedad privada», dijo tras el golpe institucional el presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos, Luis Fretes14. Y el portavoz de los «brasiguayos», Aurio Fighetto, declaró que con Lugo «los carperos [campesinos sin tierra] estaban en el Palacio»15, y así dejó en claro las motivaciones más profundas de la destitución del ex-obispo.

No es casual tampoco que el neogolpismo haya logrado su cometido en una sociedad, además de altamente desigual, con poca identificación política y donde el presidente destituido no contó con movimientos populares ni lógicas de insurrección callejera masivas, como sí ocurrió por ejemplo en Venezuela en ocasión del golpe de 2002. A esto se suma que los dueños de los medios de comunicación (como ABC Color, que durante meses habló del sometimiento del país a los designios de Hugo Chávez) tuvieron la capacidad de generar una narrativa de la crisis, es decir, del consenso. Solo en Paraguay fue posible televisar el golpe de Estado, que duró exactamente un time out. Luego apareció el fútbol.

En los casos recientes de «neogolpismo» es posible observar que el actor central es la clase política vinculada a los partidos tradicionales que activan los intereses de una nueva derecha, nueva para algunos autores, pero menos nueva para otros, que ven un retorno a los orígenes de la democracia burguesa16. En efecto, los nuevos golpismos utilizan las instituciones de la democracia o la república (Parlamento, partidos políticos, constituciones) para quebrarlas. Tienden en ese sentido a preservar cierta semblanza institucional mínima, a partir de prácticas antidemocráticas. En rigor, ya lo había hecho Stroessner, quien construyó su régimen sobre un soporte legal con «juego democrático» que fue, antes que los mecanismos represivos, clave para su legitimidad y perdurabilidad17.

En Paraguay se apeló a un mecanismo contemplado en la Constitución, el juicio político al presidente, pero utilizado de tal manera que violó no solo el espíritu de esa Constitución sino toda práctica constitucional del mundo democrático. Ciertamente, como alertó Milda Rivarola, el libelo acusatorio recurría abiertamente a la cláusula madre de la represión dictatorial: los delitos políticos no necesitaban ser probados, por ser de público conocimiento18. Esa acusación, radicalmente opuesta al contrato republicano y democrático de 1992 (la constitución poststronista) fue públicamente aprobada por casi la totalidad de ambas Cámaras de Representantes, que sancionaron de esta forma el retorno al contrato dictatorial. El nuevo golpismo rompía así el último de los bastiones del contrato sellado tras la caída de Stroessner, según el cual los gobernantes eran elegidos por la ciudadanía.

En síntesis, y a diferencia de sus pares latinoamericanos, Lugo fue expresión de la crisis temporaria de los grupos dominantes y otorgó la pausa necesaria para que se reconstituyeran. Su intento por alterar el sistema político, que vivía su más pronunciada crisis política, fracasó. De eso se encargarán ahora las derechas aglutinadas tras la figura de Cartes.

¿El eterno retorno… colorado?

El contundente triunfo electoral, en votos y en extensión territorial, del empresario Horacio Cartes en las elecciones presidenciales de abril de 2013 exige evitar las interpretaciones simplistas acerca de los mecanismos de cooptación del Partido Colorado, y no asumir la idea de que existe una esencia colorada en la «voluntad general» cargada con la maldición del eterno retorno19. Con Cartes accede al poder, antes que los colorados, una nueva burguesía (o la vieja amoldada a los nuevos tiempos) que, como en otros países de América Latina, prueba suerte en el escenario electoral. Lo que gobierna entonces es menos la representación que tenemos del Partido Colorado que una renovada configuración social de las derechas locales vinculadas a una nueva matriz rentista.

Cartes no era militante colorado; llegó a la cúspide de ese partido centenario y hegemónico de la política local paraguaya a base de frondosos recursos personales, y fue aceptado solo porque las encuestas lo daban ganador. El coloradismo, en plena crisis, fue así «alquilado» a un empresario cuyo eslogan era no haber participado nunca en política. Al igual que Stroessner, Cartes se afilió apenas un año antes de alcanzar la Presidencia. Su figura representa el acceso directo de la burguesía al poder, pero además significa la legitimidad de un orden burgués exitoso frente al fracaso del orden reformista que el luguismo había propuesto.

En términos simbólicos, se opta por la modernidad de lo urbano frente a la austeridad campesina. Su origen de empresario tabacalero (un «patrón del tabaco» en el país) y dirigente deportivo proveen a Cartes de apoyo popular y de una altísima tasa de adhesión social20. ¿Qué es lo que lleva a las grandes masas a movilizarse (y a aumentar en 3% la participación electoral con respecto a 2008) por un candidato que desprecia el campo político y que reivindica no haber asistido nunca a votar? Su postura supuestamente «postideológica» y el lustre de empresario exitoso activaron imaginarios que tuvieron efectos movilizadores ante un electorado compuesto por estratos sociales e ideológicos contradictorios: la mayoría de los votantes comenzó a autodefinirse como «independiente». «Yo era colorado pero voté a los liberales» o «Yo soy independiente y voté a Cartes» son expresiones comunes de esta etapa, registradas también en estudios estadísticos. Como se sabe, estos cambios también han afectado el funcionamiento de la burocracia partidaria, que ya no tiene capacidad de coercionar a su electorado y deja espacios cada vez mayores a los outsiders. O, en sentido estricto, los partidos buscan outsiders para sobrevivir.

Al igual que los votantes, el presidente-empresario es un candidato que goza de muchísima autonomía. Tanto el no haber hecho carrera en las estructuras burocráticas del partido como su fortuna personal lo habilitan a no entablar lazos de compromiso sólidos con nadie e incluso a despreciar la iconografía colorada. De hecho, pudo prescindir de su relato. Eso, claro está, no impidió poner en funcionamiento la aceitada red clientelar que, a falta de Estado, es el mejor proveedor de bienes en un territorio mermado en su soberanía política.

Cartes lleva adelante un gobierno neoliberal y previsible que tiene poco de «derecha con sensibilidad social»; recorta las funciones sociales del Estado y establece una alianza con la burguesía local y trasnacionalizada, a la cual le asegura seguir aumentando su renta. La constitución del bloque de poder se asienta en tres grandes líneas. En primer lugar, la agudización de una estructura impositiva regresiva: el impuesto a la renta personal, aprobado en 2004 con la Ley de Adecuación Fiscal, que reduce de 30% a 10% el impuesto a la renta de las empresas, recién entró en vigencia el 1 de agosto de 2012, después de ser suspendido cuatro veces por el Congreso Nacional; y el cobro de 10% de impuesto a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol, aprobado por ambas cámaras legislativas, fue vetado por el presidente, quien prefirió un proyecto de ley para crear el impuesto a la renta agropecuaria –que impacta en los medianos productores– y la extensión del IVA al sector agropecuario, es decir, a los consumidores.

A este esquema se suma la Ley de Alianza Pública-Privada, que provee el marco legal para que las corporaciones económicas avancen sobre el Estado. Paradójicamente, se trata de una derecha que, en un marco de crecimiento económico y a diferencia del stronismo, no tiene intención de fortalecer un poder estatal que garantice una mayor paridad frente a los actores económicos.Cierra el círculo la sanción de la Ley Antiterrorista, que hace posible, entre otras cosas, la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos en caso de que el conflicto social, visiblemente en aumento, ponga en cuestión el orden21. Esta ley ya permitió debilitar aún más al de por sí débil movimiento campesino, pero la reacción se desplaza ahora a las ciudades y a los sindicatos públicos. Los médicos y los maestros, afectados directos por la merma de las cuentas del Estado, se encuentran desde hace meses en paro, huelgas y movilizaciones. Se trata de grupos conformados mayoritariamente por sectores medios de Asunción, y no será tarea fácil quitarlos de la escena. La mayor contradicción del actual gobierno es que su política fiscalista arriesga su gobernabilidad.

A un año de iniciado el mandato de Cartes, el informe presentado a los parlamentarios fue formateado a la luz de las redes sociales. Fotos, colores y muy poco texto. La pobreza de su gestión vislumbra que es un presidente de época, un presidente «selfie». Pero eso no alcanza ni puede alcanzar. Todo indica que, si continúa con la actual dirección, el sueño de la derecha se desvanecerá. Por ahora, poco sirvió la camiseta de Boca Juniors firmada por Juan Román Riquelme que Cristian Ritondo –vicepresidente de la Legislatura porteña y militante del macrismo– le regaló a Cartes el día que asumió como presidente.

-

1.

Lorena Soler: doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (uba). Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (uba) e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (iealc). Es autora de La larga invención del golpe. El stronismo y el orden político paraguayo (Imago Mundi, Buenos Aires, 2012) y coeditora de Franquismo en Paraguay. El golpe (El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires, 2012).Palabras claves: derechas, golpismo, Horacio Cartes, Fernando Lugo, Partido Colorado, Paraguay.. J.G. Tokatlian: «Neogolpismo» en Página/12, 13/7/2009 y «El auge del neogolpismo» en La Nación, 24/6/2012.

-

2.

Utilizamos la ajustada expresión acuñada por José Morinigo en «La transición circular», artículo incluido en Novapolis. Revista de Estudios Políticos Contemporáneos No 1, 12/2002. En el mismo periodo, hubo rebeliones militares e intentos desestabilizadores, y hasta el asesinato de un vicepresidente, como parte de un botín de guerra que involucraba a las líneas internas de los partidos.

-

3.

Ver Rogelio García Lupo: Paraguay de Stroessner, Ediciones b, Buenos Aires, 1989.

-

4.

Me refiero aquí a la burguesía agraria y a su transformación a partir de la construcción de la represa de Itaipú. V. Francisco Delich: «Estructura agraria y hegemonía en el despotismo republicano paraguayo» en Estudios Rurales vol. 4 No 3, 1981, pp. 239-255.

-

5.

En Paraguay, solo 16 trasnacionales hegemonizan el segmento de la provisión de insumos, el acopio de la producción y la exportación de semillas. 40% del total de las exportaciones paraguayas se encuentra controlado por Cargill, adm, Bunge, Louis Dreyfus y Noble. Ver L. Rojas Villagra: Actores del agronegocio en Paraguay, base-Investigaciones Sociales / Diakonía, Asunción, 2009.

-

6.

Brasil fue el país del Cono Sur que más demoró en repudiar el golpe contra Lugo. Los «brasiguayos», es decir, los empresarios que participan en el Consejo de Representantes de Brasileños en el Exterior (crbe), realizaron tras el golpe un pedido consular a la presidenta Dilma Rousseff para que reconociera el gobierno de Federico Franco (2012-2013), quien asumió como presidente tras el golpe parlamentario, y no expulsara a Paraguay del Mercado Común del Sur (Mercosur).

-

7.

En la Ronda de Censos Agropecuarios de 1990, solo Barbados superó en el índice de Gini a Paraguay, con una marca de 0,94. Brian Turner: «Paraguay: la vuelta del Partido Colorado al poder» en Revista de Ciencia Política vol. 34 No 1, 2014, pp. 249- 266.

-

8.

«Rojas sostiene que aporte impositivo del sector agroexportador es del 0%» en Última Hora, 10/4/2014, disponible en www.ultimahora.com/rojas-sostiene-que-aporte-impositivo-del-sector-agroexportador-es-del-0-n784975.html.

-

9.

Gerónimo Bellasai y Alejandro Jara Manzoni: «Reorientar el sistema tributario hacia la equidad: un imperativo para el desarrollo» en Paraguay Debate No 11, 3/2013, pp. 11-20, disponible en www.cird.org.py/comunicacion/documentos/Brief%2011.pdf.

-

10.

En 1994 se promulgó la ley que autoriza el funcionamiento de puertos privados bajo la supervisión de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Esto se mantuvo hasta el año 2000, cuando los puertos privados pasaron a depender de la fiscalización de la Dirección General de Marina Mercante. Este desplazamiento administrativo y el fuerte crecimiento de los puertos privados no son ajenos a los proyectos que la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa) contempla para los próximos años.

-

11.

J.C. Rodríguez: «Nuevas narrativas y perfiles urbanos» en Diego Abente Brun y Dionisio Borda (eds.): El reto del futuro. Asumiendo el legado del Bicentenario, Ministerio de Hacienda de la República de Paraguay, Asunción, 2011, p. 202.

-

12.

Nos referimos a la movilización del 23 de marzo de 1999, que exigió la destitución de Raúl Cubas Grau (presidente elegido en los comicios de 1998), principal implicado junto con Lino Oviedo en el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Argaña fue asesinado en plena calle de Asunción por un grupo armado que interceptó su automóvil. El juicio estuvo plagado de irregularidades y quedaron muchas dudas sobre los autores y las circunstancias del magnicidio. Las protestas han sido consideradas por muchos analistas como un punto de ruptura en el proceso de democratización iniciado en 1989, no solo porque fueron asesinados por la fuerza policial manifestantes y muchas decenas más resultaron heridos, sino porque terminaron por implosionar las formas en las que hasta entonces se habían estructurado el funcionamiento del sistema político nacional, las identidades políticas y su fuerza representativa. Así, el «marzo paraguayo» expresó un cambio que dejó rastros y secuelas determinantes en todo el orden político posterior.

-

13.

Carlos y Francisco Solano López (padre e hijo). Francisco Solano fue quien comandó las fuerzas paraguayas durante la guerra.

-

14.

Rubén Guillemi: «Los tres pilares de Franco» en La Nación, 26/6/2012, disponible en www.lanacion.com.ar/1485248-los-tres-pilares-de-franco.

-

15.

«‘Brasiguayos’ se reúnen hoy con Dilma Rousseff en Brasilia» en abc Color, 26/6/2012.

-

16.

Hago mía la interpretación de Waldo Ansaldi: «De la vox populi, vox deus, a la vox populi, vox mercatus. La cuestión de la democracia y la democracia en cuestión» en Estudios, en prensa.

-

17.

Puede ampliarse este punto en L. Soler: La larga invención del golpe. El stronismo y el orden político paraguayo, Imago Mundi, Buenos Aires, 2012.

-

18.

M. Rivarola: «La rescisión del contrato social» en Rocco Carbone y L. Soler (eds.): Franquismo en Paraguay. El golpe, El 8vo. Loco Ediciones, Buenos Aires, 2012, pp. 43-49. Luego del asesinato de seis policías y 11 campesinos en Curuguaty se desató la crisis política que obligó al presidente a pedir la renuncia de su ministro del Interior y del comandante de la Policía Nacional. La Cámara de Diputados (con el voto de 115 representantes sobre un total de 125) acusó al presidente de cinco hechos que se detallan en el libelo acusatorio: a) haber utilizado las instalaciones del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas en 2009 para un acto considerado «político-partidario» que se denominó Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio; b) ser «instigador» y «facilitador» de las tomas de tierras en la zona de Ñacundaí y haber usado las fuerzas militares «para generar un verdadero estado de pánico» en la región; 3) haber demostrado ser incapaz para desarrollar políticas y programas que busquen disminuir la «inseguridad ciudadana»; d) haber apoyado el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur (Ushuaia ii), que sería interpretado como una violación de soberanía (según el pacto, se indicaba que se penaría con la exclusión a cualquier país donde tuviera lugar un golpe de Estado; para los diputados, este documento podría derivar en el corte del suministro de energía a Paraguay); e) haber mostrado «falta de reacción» frente a la muerte de 17 personas en Curuguaty.

-

19.

Cartes obtuvo 1.095.469 votos sobre 2.391.790 emitidos, es decir, 45,8%, y 12 de las 17 gobernaciones. El segundo fue Efraín Alegre, candidato del Partido Liberal, con 36,9%, seguido por Mario Ferreiro, con 5,88%. El candidato del Frente Guasu (luguista), Aníbal Enrique Carrillo Iramain, obtuvo 3%. El Frente Guasu mejoró el desempeño electoral en la Cámara de Senadores (238.313 votos) con la lista encabezada por el ex-presidente Lugo. Tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal perdieron un porcentaje importante de escaños en las cámaras de representantes, un promedio de 27% para senadores y 22% para diputados. Esto confirma nuevamente el voto cruzado del electorado. Justicia Electoral: «Elecciones generales y departamentales. Elecciones generales 2013», http://tsje.gov.py/e2013/trep/.

-

20.

Para Estados Unidos y su Administración para el Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés), Cartes es el principal implicado en el ingreso de tabaco ilegal a su país. Su padre ya tenía aceitadas relaciones con el país del Norte a través de la representación de los aviones Cessna. Para apreciar las dimensiones del grupo económico Cartes, v. www.grupocartes.com.py/.

-

21.

Los recientes cables de Wikileaks revelan que Lugo había autorizado la injerencia de eeuu para el entrenamiento de fuerzas especiales denominadas Destacamento Conjunto de Respuesta Rápida, con miras a combatir una guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (epp) que todavía no se sabe si existe como tal, qué características tiene o quiénes la componen. Todo ello ha brindado el clima para avanzar en la Ley Antiterrorista, que contó con el voto del ex-presidente Lugo, elegido senador en abril de 2013.