Futuro, pasado y ocaso del «Tercer Mundo»

Nueva Sociedad 284 / Noviembre - Diciembre 2019

El «Tercer Mundo» fue una de las más poderosas y visitadas referencias en el ciclo largo de las décadas de 1960 y 1970 globales. Una aproximación a la trayectoria del concepto permite ver que su notable éxito obedeció no solo a los marcos de la Guerra Fría en los que emerge, sino a una historia policéntrica anterior, que se inicia en la primera posguerra y que incluye ya entonces a América Latina. Asimismo, su declive debe entenderse a partir del desvanecimiento paulatino de su dimensión universal a expensas de sus componentes nacional-particularistas.

I. Pocos conceptos contemporáneos han tenido una trayectoria tan fulgurante como el de «Tercer Mundo». Acuñado en 1952 por el demógrafo y economista francés Alfred Sauvy, en las décadas de 1960 y 1970 gozó de una presencia abrumadora y virtualmente universal. Esa notable ubicuidad de la noción se explica tanto por la densidad y la dramaticidad histórica de los contenidos e imágenes que movilizó, como por su polisemia, observable en la ambivalencia entre sus acentos sociológicos y económicos y su vocación política.

De un lado, «Tercer Mundo» fue, en el contexto de recomposición de la segunda posguerra y de los debates sobre el desarrollo de las distintas regiones del mundo, el concepto que por excelencia se utilizó para nombrar las abismales inequidades sociales a escala planetaria. En el marco de la afirmación e internacionalización de las ciencias sociales, de la creación de una trama de instituciones y programas globales ligados a temáticas económicas y sociales, y del despliegue masivo de las industrias culturales (cine, prensa, fotografía, etc.), la referencia tercermundista proliferó en un espectro de iniciativas que buscaban visibilizar y discutir las fracturas sociales mundiales. Pero de otro lado, más allá de esos usos sociológico-descriptivos y/o estético-alegóricos de realidades de miseria e injusticia social, el Tercer Mundo fue un formidable acervo de imágenes y narrativas vinculadas a posibles redenciones futuras. Vijay Prashad comienza su influyente libro The Darker Nations: A People’s History of the Third World afirmando que el Tercer Mundo «no fue un lugar», un espacio geográfico más o menos delimitable, sino «un proyecto». Y es que, nuevamente, pocas nociones del vocabulario político del siglo xx como la que retiene aquí nuestra atención fueron capaces de encarnar, con tamaña fuerza evocativa, el concepto metahistórico de Reinhart Koselleck de «horizonte de expectativa» (a punto tal que «Tercer Mundo» fue a menudo, sobre todo entre 1965 y 1975, un modo de nombrar la revolución). O lo que es lo mismo: al menos en sus usos políticos, pocos términos, al pronunciarse, hablaban tanto de futuro.

Este texto se propone discutir dos cuestiones sustantivas de la historia conceptual del Tercer Mundo. Por un lado, un aspecto relativo a su periodización. 1952 y el marco inicial de la Guerra Fría ofrecen el contexto en que aparece la noción. Pero me interesa sostener aquí que su descollante recorrido subsiguiente solo puede entenderse con arreglo a una historia previa, que nos remite a los inicios del siglo xx y, sobre todo, al quiebre civilizatorio que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. Como veremos a través de una revisión de la matriz metahistórica koselleckiana, «Tercer Mundo» fue un concepto tanto cargado de expectativas de futuro como, y de manera decisiva, de sedimentos de pasado. A punto tal que puede postularse que, al emerger en 1952, venía a coronar una cadena interconectada de procesos sociales y político-conceptuales que le era preexistente. Por otro lado, este ensayo se propone acometer un problema que yace en los fundamentos mismos del Tercer Mundo, vinculado a la tensión constitutiva entre su dimensión universal y sus concreciones particularistas. El discurso tercermundista alude al mundo y solo es comprensible dentro del horizonte de revolución a escala planetaria que se abre con la Revolución Rusa de 1917. Y, al mismo tiempo, su vector principal son los movimientos de liberación nacional, y tanto en su vertiente socioeconómica –ligada desde la segunda posguerra al desarrollismo– como política –asociada a la descolonización y al principio de autodeterminación nacional– su corolario exitoso debía estribar en la afirmación de Estados-nación económicamente viables y políticamente independientes. El Tercer Mundo, paradójico movimiento internacional del módulo político nacional-popular, portó consigo esa ambivalencia entre un horizonte de universalidad y sus declinaciones singulares. Su fase de esplendor se debió al equilibrio inestable entre ambos polos. Y su ocaso, desde mediados de la década de 1970, al desvanecimiento de su capacidad performativa global y a la estabilización de sus componentes particularistas. Pero antes de abordar los dos asuntos principales en los que se detiene este trabajo, demos un rodeo panorámico por el momento de emergencia y posterior auge del Tercer Mundo.

II. En su reciente libro The Discovery of the Third World –uno de los primeros estudios de largo aliento que acometen la historia del Tercer Mundo en tanto concepto–, el historiador alemán Cristoph Kalter señala que, en su nacimiento, la noción se anuda a tres procesos geopolíticos, económicos y culturales que entonces cobraban forma: «(1) La descolonización; (2) la Guerra Fría; (3) la emergencia de una era de comercio global dominada por Estados Unidos, el veloz crecimiento económico en los países industrializados de Occidente, y el ‘escándalo’ de la brecha de prosperidad global, que hizo posible visualizar a dos tercios de la humanidad (…) como postergados». En el artículo que es considerado el bautismo público del concepto, publicado en agosto de 1952 en el semanario parisino L’Observateur, Sauvy se refería sobre todo a los dos últimos fenómenos: «Hablamos de dos mundos presentes –comenzaba el texto–, de su guerra posible, de su coexistencia, etc., olvidando a menudo que existe un tercero, el más importante (…) es el conjunto de los que se llaman, en el estilo de las Naciones Unidas, países subdesarrollados».

El breve artículo señalaba luego algunas mejoras en indicadores sociales en regiones asiáticas y africanas, para luego no obstante referir al «ciclo de miseria» que teñía el panorama general de esas vastas regiones planetarias. Sauvy era entonces director del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia (ined), espacio que había fundado en 1945 y que congregaba en su seno a un conjunto de investigadores de diferentes disciplinas abocados a temáticas del desarrollo. Otro miembro destacado del establecimiento, el antropólogo Georges Balandier, editaría en 1956 dentro de las publicaciones del Instituto el volumen colectivo Tiers Monde (según apunta Kalter, el primer libro de la historia que portó en su título el término), en el que demógrafos, politólogos, etnólogos, economistas y sociólogos discutían aspectos relativos a las perspectivas de lo que todos acordaban en llamar, nuevamente, países subdesarrollados. El «Tercer Mundo» nace entonces asociado al ámbito de las ciencias sociales, que lo construyen como objeto unificado tanto para ofrecer diagnósticos e información empírica como para aventurar posibles soluciones para los escenarios de palpable atraso de las regiones que quedaban comprendidas bajo su nombre. Así es como, en una de sus derivas más significativas, el concepto será uno de los constructos predilectos asociados a la teoría de la modernización, que lo utiliza para justificar sus narrativas teleológicas sobre el progreso y para aggiornar la vieja tesis de la «misión civilizatoria» de las potencias occidentales. Como estudió de manera pionera el antropólogo colombiano Arturo Escobar, un discurso especializado sobre el Tercer Mundo cobró entonces consistencia como vía de legitimación de las intervenciones prácticas en países de América Latina, Asia y África de una nueva trama de agencias y expertos en «desarrollo» vinculados a instituciones primermundistas.

Pero junto a esos usos de disciplinas sociales y usinas desarrollistas, «Tercer Mundo» fue pronto adoptado como un nombre que condensaba expectativas políticas emancipatorias. En verdad, ese perfil se dejaba entrever ya en formulaciones de algunos cientistas. Sin ir más lejos, el mencionado texto de Sauvy se cerraba con una alusión intertextual al célebre panfleto de la Revolución Francesa ¿Qué es el Tercer Estado?, del abate Sieyès, que sugería un horizonte potencial de transformaciones radicales: «este Tercer Mundo ignorado, explotado, despreciado como el Tercer Estado, quiere, también él, llegar a ser algo». Posteriormente, la afirmación de los enfoques dependentistas favorecería un espacio de conexión de las ciencias sociales con los empleos decididamente políticos de la noción por parte de intelectuales, líderes de Estados y la opinión pública más general, que sintonizaban –cuando no expresaban directamente– el clima revolucionario de las décadas de 1960 y 1970. En definitiva, como supo advertir el historiador Arif Dirlik en un incisivo ensayo, el Tercer Mundo como idea «resultó cautivante en cierta medida por servir tanto a una conceptualización hegemónica del mundo como a las luchas contra esa hegemonía».

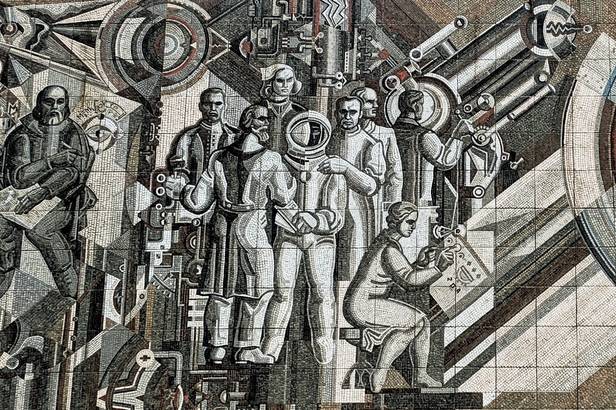

Así, luego de unos años de tanteos y de progresiva afirmación, el concepto se generalizó y experimentó una verdadera explosión desde comienzos de los años 60. Un reconocido hito en ese proceso fue la Conferencia de Bandung de 1955, en la que, aun sin el empleo de la nueva noción, se congregaron importantes líderes de naciones asiáticas y africanas para «celebrar la caída del colonialismo formal y prometerse medidas conjuntas en la lucha contra las fuerzas del imperialismo». Pronto, figuras como Gamal Abdel Nasser, desde Egipto, Jawaharlal Nehru, desde la India, o Mao Zedong, desde China, asumieron la vanguardia de la avanzada tercermundista. El gobierno chino, por ejemplo, desplegaría una insistente propaganda gráfica con motivos relativos al Tercer Mundo. Toda esa trama reverberó en múltiples direcciones. El movimiento afroamericano, por caso, se sintió interpelado por la nueva configuración emergente. Una de sus máximas figuras, Malcolm x, viajó repetidamente a países de la órbita tercermundista y, como otros miembros del movimiento negro norteamericano, siguió con fascinación los avatares del «Tercer Mundo musulmán». En América Latina, el concepto también se abrió velozmente camino, impulsado por las vertientes nacional-desarrollistas, de un lado, y marxistas revolucionarias, de otro (en buena medida, como efecto de la Revolución Cubana), aun cuando fueron comunes zonas de préstamo y solapamiento entre ambas. En revistas culturales y políticas directamente inspiradas por la temática, en libros y colecciones editoriales, a través de un cine militante «de liberación» o «Tercer Cine», gracias al concurso de un amplio espectro de actores políticos o simplemente en la gran prensa, el Tercer Mundo ocupó una porción sustantiva del debate público. A comienzos de 1966, la realización de la Conferencia Tricontinental en La Habana, con asistencia de un gran número de delegados de procedencias diversas y amplio impacto en la prensa, no haría sino profundizar ese rumbo. Un año después, Ernesto «Che» Guevara lanzaba su «Mensaje a la Tricontinental», en el que hacía su famoso llamado a la creación de «dos, tres, muchos Vietnam». En suma, la referencia tercermundista se instaló en casi todo el mundo y fue traducida a una miríada de lenguas y espacios geográficos de todos los continentes, condensando una batería de imágenes tanto sobre la miseria en la que se hallaban sumergidos los «condenados de la tierra» –para usar el conocido sintagma del libro de Frantz Fanon– como sobre la larga y en apariencia ineluctable marcha revolucionaria que emprendían en pos de su redención social y política.

III. En el clásico ensayo en que presenta las categorías de «espacio de experiencia» y «horizonte de expectativa», Koselleck establece que en la Modernidad «las expectativas se han ido alejando cada vez más de las experiencias hechas». Corroído tras la era de revoluciones, el peso de la tradición y el ordenamiento repetitivo del tiempo, el futuro se ha visto más liberado de pasado. «Cuanto menor sea el contenido de experiencia –afirma hacia el final de ese texto–, tanto mayor será la expectativa que se deriva de él». No obstante, ambas categorías metahistóricas, por definición, han tenido peso y dejado su huella en todo momento o proceso histórico. En el caso del concepto de «Tercer Mundo», y relativizando las anteriores afirmaciones de Koselleck, me interesa postular que su centellante presencia en la segunda mitad del siglo xx obedece, sobre todo en sus usos políticos, tanto a las resplandecientes promesas de futuro que cargaba consigo como a los también poderosos sedimentos de pasado que la alimentaban. A diferencia de Kalter y de otros historiadores de la noción, no considero que la historia conceptual del Tercer Mundo deba comenzar a contarse desde 1952. Por el contrario, creo que su extraordinario éxito a partir de esa fecha se explica al menos en parte por un amplio conjunto de procesos sociales y político-conceptuales previos. Aquello que Eric Hobsbawm llamó «la era del Imperio», la etapa que se despliega entre 1870 y 1914, se encontró relativamente pronto frente a sus propios límites. Si el reparto de Asia y África entre las grandes potencias que se consuma en el periodo tenía en la tesis de los propósitos civilizadores y progresistas de la empresa imperialista su principal argumento justificatorio, desde comienzos del siglo xx tímidamente, y a partir de la Guerra del 14 de modo desembozado, sobrevino una reacción que el historiador Michael Adas condensó bajo la figura de un «asalto a la ideología de la misión civilizatoria». Ya antes de la contienda bélica intelectuales de la India como Swami Vivekananda o Rabindranath Tagore ponían en duda la correlación entre el progreso material promovido por las potencias occidentales y sus beneficios culturales y espirituales (de un modo análogo al uruguayo José Enrique Rodó en su clásico Ariel), pero la guerra dio rotundo asidero a esa disociación al tornar evidente que los adelantos científicos y tecnológicos en los que los países imperialistas habían respaldado su superioridad habían conducido a una hecatombe material y moral sin precedentes. Ese proceso, sostiene Adas, tuvo como efecto «el primer intercambio genuinamente global (…) entre pensadores de las Américas, Europa, África y Asia». Así, en el escenario de crisis civilizatoria y reacomodamiento de las jerarquías culturales que se acelera con la Gran Guerra, adviene una serie de mutaciones políticas y conceptuales. Ya en 1919, mientras el presidente norteamericano Woodrow Wilson –desde el teatro global que eran las negociaciones de paz que se daban cita en Versalles– consagra el principio de autodeterminación nacional, simultáneamente estallan rebeliones anticoloniales en países como China, Egipto, Corea o la India (bajo liderazgo de Gandhi). Ese conjunto de procesos trajo aparejada la creencia, abonada desde distintos puntos del globo, de que se asistía a un «despertar de Oriente».

Desde América Latina, la visualización de ese fenómeno impulsó un quiebre en las representaciones geoculturales que resultaría decisivo para el desarrollo futuro en la región de un discurso sobre el Tercer Mundo. Favorecida por la expansión en los años 1920 de un imaginario antiimperialista, comienza a ser frecuentada por la prensa y por una zona del espacio intelectual la posibilidad de pensar un «nosotros» común que anudaría al continente con las luchas anticoloniales emprendidas por movimientos de países asiáticos y africanos. Ese tipo de fenómenos pudo refrendarse en el periodo de entreguerras en la convivencia y los nexos establecidos en algunas ciudades del mundo, ejemplarmente París, por jóvenes estudiantes e intelectuales de América Latina, Asia y África; o, de modo más directo, en encuentros como el Congreso Antiimperialista de Bruselas de 1927, señalado a menudo como un antecedente directo de Bandung –por ejemplo por Prashad, quien le dedica el primer capítulo de su libro–, que a diferencia del cónclave de 1955 contó con la asistencia de figuras no solo afroasiáticas sino también latinoamericanas. Fue en definitiva en esos años de circulación internacional de luchas y de dilatación de los prismas antiimperialistas cuando, al decir de Hobsbawm, se afirma el lenguaje de la «liberación nacional» (con posterioridad medular en las vertientes tercermundistas).

La noción de Tercer Mundo aún no había nacido, pero se habían establecido ya lazos intelectuales, políticos y diplomáticos, así como una cierta sensibilidad en la opinión pública, que reflejaban simpatías tricontinentales. Un poco después, aun cuando el ascenso de los fascismos y la posterior Segunda Guerra Mundial producen un realineamiento de las solidaridades y un impasse en ese proceso (incluido el movimiento de descolonización que ya se hallaba en marcha y que se reactiva decisivamente solo luego de 1945), desde distintos puntos del planeta surgen perspectivas que serán familiares al concepto, sobre todo en conexión con posiciones nacionalistas y antiimperialistas que no comulgaban con el comunismo de raíz soviética. Así, en la década de 1940, en Uruguay surge la corriente intelectual que se hace conocida con el nombre de tercerismo, que se ubica a distancia de ambos polos y que defiende una postura neutralista en la conflagración bélica. También defensor de una estricta neutralidad en la guerra en Argentina fue el influyente movimiento Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (forja), antecedente directo de la doctrina de la Tercera Posición desarrollada por el peronismo desde mediados de los años 40. Y apenas unos años antes, desde el otro extremo del mundo, Mao abogaba también por un socialismo de raíces autóctonas que pudiera expresar una «tercera vía».

Todas esas formulaciones, cada una de ellas generadora de ondas de irradiación de cierta importancia, anteceden al emplazamiento de la Guerra Fría. En suma, al anunciarse en 1952 desde París –y ya no desde sitios periféricos como Montevideo, Buenos Aires o Beijing–, el Tercer Mundo capturaba un amplio conjunto de estratos de significación previos (desde fragmentos de narrativas de opresión asociados a las experiencias coloniales hasta el conjunto de alianzas reales e imaginarias que, a partir de comienzos del siglo xx, se había ido afirmando en la denuncia y el combate de las distintas expresiones del fenómeno imperialista). Así, el concepto enunciado por Sauvy, que recogía en su seno una ya multidiversa malla de experiencias sociales y una red conceptual previa que habría de informarlo –el imaginario antiimperialista, la idea de un «despertar de Oriente», el principio de autodeterminación nacional, la propia fuerza propulsora de los nacionalismos revolucionarios, etc.–, emergía cargado poderosamente tanto de pasado como de futuro, y sin dudas extraería de esa doble inscripción temporal su notable fortaleza.

IV. Desde sus primeras insinuaciones, el Tercer Mundo se vio atravesado por la tensión que anunciábamos en la introducción de este ensayo: la que se puso de manifiesto por la convivencia en su seno de una dimensión global universalista, y otra anclada a realidades y anhelos nacionales particulares. Durante un periodo, en su fase de apogeo, ambos polos parecieron coexistir en armonía y hasta en cierta medida retroalimentarse virtuosamente. Pero ante el eclipse del ciclo revolucionario mundial que lo había tenido como uno de sus conceptos claves y el privilegio de las perspectivas nacionalistas de los países que se habían ubicado en su interior, el Tercer Mundo comenzó a perder rápidamente gravitación. Esta tensión nacional/global que soportaría la noción se evidenció muy tempranamente, ya en los años 1920. Para ilustrarla, referiré a un episodio de esa década que ilustra su carácter contradictorio y que llamaré el «dilema de Rolland».

Como es sabido, Romain Rolland fue un escritor muy popular y uno de los intelectuales de mayor renombre internacional durante el periodo de entreguerras. La fama que había adquirido en sede literaria ya a comienzos del siglo xx –sobre todo, con la publicación de los sucesivos tomos de su monumental novela Jean-Cristophe– escaló a niveles planetarios a partir de la guerra, cuando se transformó en el intelectual emblema de las posiciones pacifistas y antinacionalistas que denunciaban la gran conflagración. Consagrado por su amigo, el también muy afamado escritor austríaco Stefan Zweig, como la «conciencia moral de Europa», Rolland fue en la inmediata posguerra el arquitecto de la «Declaración de la independencia del Espíritu» que nucleó casi 1.000 firmas de celebridades literarias y científicas de una miríada de países que se comprometían a trabajar por la fraternidad internacional. Su encendido universalismo se tradujo en esos años en vínculos epistolares con intelectuales de todo el globo, de América Latina a China y la India. En particular, por este último país profesará una singular admiración, que se expresará en numerosos textos del periodo. Según escribía en uno de ellos, reproducido por la revista Valoraciones de la ciudad de La Plata, «mientras en Occidente una fuerte y fría lógica separa lo no semejante (…) la India, teniendo en cuenta las diferencias de los seres y los pensamientos, trata de combinarlos entre sí para restablecer en su plenitud la total Unidad». A juicio de Rolland, las corrientes espiritualistas provenientes de Oriente, y sobre todo del país peninsular, estaban destinadas a alimentar decisivamente la nueva ética idealista que debía imponerse para regenerar el planeta y salvarlo de los enconos nacionales y culturales que ya amenazaban con hacer desbarrancar de nuevo a Europa y al mundo entero.En ese contexto, en agosto de 1922, Rolland fue invitado a prologar una compilación de escritos de Gandhi, quien como líder del movimiento anticolonialista indio que había cobrado vigor desde 1919 apenas comenzaba a ser conocido en Occidente. La respuesta que el escritor francés da al editor de la ciudad de Madras, y que reproduce puntualmente en su diario, deja ver las perplejidades que la solicitud le había generado:

Admiro profundamente a Mahatma Gandhi, pero no creo poder escribir la introducción que usted me pide. En efecto, con todo el respeto que debo a ese gran hombre, difiero un poco en ideas con él sobre ciertos puntos. En la medida en que puedo comprenderlo, de acuerdo con los extractos de su obra que usted me ha comunicado, es menos un internacionalista (como soy yo) que un nacionalista idealista. Veo en él el tipo más alto, el más puro del nacionalismo espiritualizado; tipo único hoy en día, y que habría que ofrecer como modelo a los nacionalismos egoístas y materializados de la Europa actual. Cuento con hacerlo, algún día, en un artículo de revista europea; pero no podría hacerlo en una introducción al volumen, porque ahí no estaría tan libre para discutirlo y señalar en qué me aparto de él (…) Excúseme, pues, si declino el honor de poner un prefacio al volumen de Mahatma Gandhi.

En su respuesta, Rolland añadía que precisamente porque tenía por el líder de la India «tan alta estima», no quería pronunciarse sobre él «sino después de haberlo estudiado maduramente». ¿Qué posición resultaría predominante en sus juicios sobre Gandhi? ¿Llamarían más su atención los acentos nacionalistas y retardatarios que observaba en el Mahatma, o a pesar de esos rasgos terminaría asociándolo al «mensaje de la India», que tenía su máximo exponente en su amigo Rabindranath Tagore, quien, como él, se proponía como puente de fraternidad idealista entre Oriente y Occidente? Preso de esas cavilaciones, Rolland se entrega a una meditada inspección de la trayectoria y las orientaciones de Gandhi en el invierno europeo de 1922-1923. Finalmente, ese mismo año acabaría por componer una biografía del hombre «que ha sublevado a 300 millones de hombres, quebrantado al Imperio Británico, e inaugurado en la política humana el movimiento más poderoso de hace 2.000 años»; un libro que, traducido de inmediato a numerosas lenguas y convertido en best seller global, contribuiría decisivamente a instalar al héroe hindú como celebridad planetaria.Traje a colación estos hechos simplemente para mostrar cómo, en el dilema en que se ve enfrascado Rolland en relación con la figura de Gandhi, se condensa la ambivalencia principal que signaría el derrotero del Tercer Mundo. Al escritor francés, el referente de la India se le presentaba como un formidable soplo vital en la reconstrucción del teatro de escombros dejado por la guerra, una fuerza espiritual que abonaba las posibilidades de regeneración universal; y, a un tiempo, como una variante estilizada de los nacionalismos particularistas por los que manifestaba franco repudio. Esa tensión inicial se proyectaría y desarrollaría en la etapa de auge del Tercer Mundo, en la que ambos polos coinciden. Nasser, Kwame Nkrumah, Sukarno, Fidel Castro, Mao, Tito, Nehru, etc., eran los nombres que sintetizaban procesos vigorosos de liberación nacional. Pero, al mismo tiempo, en numerosas declaraciones y en los lazos de solidaridad e instancias organizativas que propiciaban, esa dimensión particular era continuamente rebasada. Cada triunfo singular se proyectaba internacionalmente y resonaba en todo el globo como una confirmación del rumbo emancipatorio universal que el movimiento tercermundista portaba consigo. Al fin y al cabo, la propia referencia a los «condenados de la tierra» (Les damnés de la terre) del título del libro de Fanon surgía de una de las frases iniciales de La Internacional, himno de los oprimidos del mundo en camino mancomunado a su redención. Y la propia ola de insubordinación global del 68 tendría en las luchas del Tercer Mundo uno de sus principales carburantes emocionales.

No obstante, los procesos de descolonización y los movimientos de liberación nacional asociados al ciclo tercermundista se vieron impelidos, por la propia vertiente soberanista-desarrollista que los propulsaba, a desplegar narrativas y formas de construcción política que cada vez más depositaron sus principales energías en la erección o el fortalecimiento de Estados-nación independientes y particulares. Como señalara el historiador Prasenjit Duara,

los ideales de igualitarismo, humanitarismo (o universalismo) y los valores morales y espirituales representados por los pilares mellizos del discurso del socialismo y la civilización estuvieron frecuentemente en tensión con los programas de formación de naciones que las sociedades descolonizadas debían inevitablemente asumir (…) La maximización del territorio y la homogeneización de la población fueron vistas como condiciones necesarias para Estados-nación fuertes capaces de movilizar sus recursos naturales y su población para fines de competición global.Así, la lógica nacional que primó cada vez más en los movimientos tercermundistas tendió a galvanizar diferencias internas, subordinando a su mando –a menudo de modo autoritario– a grupos étnicos y sociales heterogéneos. Como señala Prashad, fue también común que los núcleos dirigentes de los países emergentes se enquistaran en sus respectivos Estados, dieran la espalda a las demandas de las clases populares, y «comenzaran a verse a sí mismos como elites, y no como parte del proyecto [tercermundista]». El itinerario político de muchos líderes identificados inicialmente con el Tercer Mundo es a ese respecto ilustrativo. Todavía más: desinflado el horizonte revolucionario que las aunaba, debilitadas las conexiones y solidaridades transnacionales que las enlazaban, las relaciones internacionales de muchas naciones asiáticas y africanas se enfriaron y hasta algunas de ellas se vieron involucradas en contiendas bélicas que las enfrentaron entre sí. Benedict Anderson señalaba al inicio de su clásico libro Comunidades imaginadas, escrito a comienzos de la década de 1980, que «las guerras recientes entre Vietnam, Camboya y China (…) tienen una importancia histórica mundial porque son las primeras que ocurren entre regímenes de independencia y credenciales revolucionarias innegables». Esos conflictos armados, reafirmaba en el prólogo a la segunda edición casi diez años después, «fueron el motivo directo del texto original de Comunidades imaginadas». La primacía sin residuo de la lógica del nacionalismo, capaz de transformar en enemigos a quienes hasta la víspera despertaban sentimientos de fraternidad –y de impulsar por ello un estudio tan influyente sobre su naturaleza como el de Anderson–, anunciaba el crepúsculo del ciclo tercermundista.

V. Recapitulemos y concluyamos. Hemos argumentado que, a diferencia de las visiones que reconstruyen la historia del concepto de Tercer Mundo desde su emergencia en 1952, como efecto directo del escenario modelado por la Guerra Fría, una perspectiva que se proponga explicar su marcha victoriosa y proliferante debe reparar en una serie de procesos políticos y conceptuales que precedieron a su momento estricto de aparición. Asimismo, y contra lo que se desprende del trabajo de Kalter, el triunfo global de la noción debe considerarse a la luz de sus orígenes policéntricos –aquellos que remitían a trazos previos producidos desde locaciones tan distantes como China o el Uruguay–, que inadvertidamente favorecieron el éxito de la operación de 1952. En todo caso, el hecho de que la sanción del concepto haya tenido lugar en París corrobora el grado en que esa ciudad continuaba siendo, a mediados del siglo xx, la capital intelectual del mundo. Este argumento no pretende que la idea de Tercer Mundo fuera apenas una actualización sintética de todos y cada uno de los componentes que se le adhirieron; los contextos de enunciación de la Guerra Fría y del auge del desarrollismo le añadieron indudablemente valor agregado y acentos específicos que contribuyeron a su notable performance. Tampoco se quiere aquí obliterar la eficacia performativa específica que tuvo su propio nombre como novedad terminológica que evocaba, a la vez que producía, una miríada de efectos de sentido en un amplísimo abanico de situaciones discursivas. De lo que se trató simplemente fue de reponer las condiciones genealógicas que contribuyeron a explicar el renombre que alcanzó el concepto y de apuntar a ampliar la mirada hacia momentos previos y geografías distantes que colaboraron también en su instalación a escala global.

De otro lado, nos ha interesado aislar la ambivalencia principal contenida en el Tercer Mundo, entre sus aperturas universalistas y sus derivas nacional-particularistas. Kalter establece los factores que apuntalaron el declive del concepto desde mediados de la década de 1970 en adelante: en primer lugar, el reconocimiento de la suerte sumamente dispar de los países que solían ser agrupados bajo su etiqueta, que pudieron tanto evidenciar un sostenido crecimiento (como los «tigres asiáticos»), como, por contraste, permanecer sumidos en cuadros de miseria inapelable; en segundo, y en una misma dirección, el señalamiento de las rigideces que su empleo presuponía, al ignorar la multiplicidad de escenarios que rebasaban esquemas macrorregionales simplistas y que incluían profundas divergencias dentro de naciones o incluso de ciudades (el conocido fenómeno de zonas o enclaves «primermundistas» en el Tercer Mundo, y viceversa); finalmente, el desplazamiento y la dislocación del modelo de los tres mundos que trajo consigo desde la década de 1990 el discurso de la globalización, una problemática distintiva que conllevó nuevos debates económicos, geopolíticos y culturales sobre lo uno y lo múltiple, sobre procesos de homogeneización y heterogeneidades, sobre el mundo y sus equilibrios de poder. Pero estas facetas se vinculan sobre todo al paulatino descrédito del concepto en el ámbito de las ciencias sociales y en sus prolongaciones en la opinión pública. Desde el ángulo de sus usos políticos –los más refulgentes de su época de apogeo–, interesa subrayar aquí que la razón principal del ocaso del Tercer Mundo fue la mencionada afirmación de los particularismos que se cobijaban en su seno a expensas de su potencial emancipatorio universal.

Digamos para finalizar que, no obstante ese conjunto de procesos reveladores de su declinación, las alusiones al Tercer Mundo no desaparecieron en las últimas décadas (no lo hicieron tampoco luego de la crisis del «segundo mundo» comunista posterior a 1989, un dato que según advierte Dirlik confirma la relativa autonomía del concepto de los esquemas tripartitos de la Guerra Fría). Una sensibilidad deudora del tercermundismo afloró incluso de manera sorpresiva en tiempo reciente como respuesta tenuemente justificatoria de célebres atentados del terrorismo islámico sobre símbolos de Occidente –como ocurrió con los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y, sobre todo, a la revista parisina Charlie Hebdo–. Pero esas mismas expresiones de una porción de la opinión pública muestran el desfondamiento de los imaginarios tercermundistas, que muy lejos ya de articular un proyecto de redención social planetaria, emergen de modo espasmódico y reactivo como una herencia apenas residual.

Nota: una versión ligeramente distinta de este ensayo se publicó en la sección «Futuros del pasado» del volumen compilado por Andrés Kozel, Martín Bergel y Valeria Llobet: Futuro: miradas desde las humanidades (UNSAM Edita, Buenos Aires, 2019). El autor agradece la lectura y los comentarios de Michael Goebel.