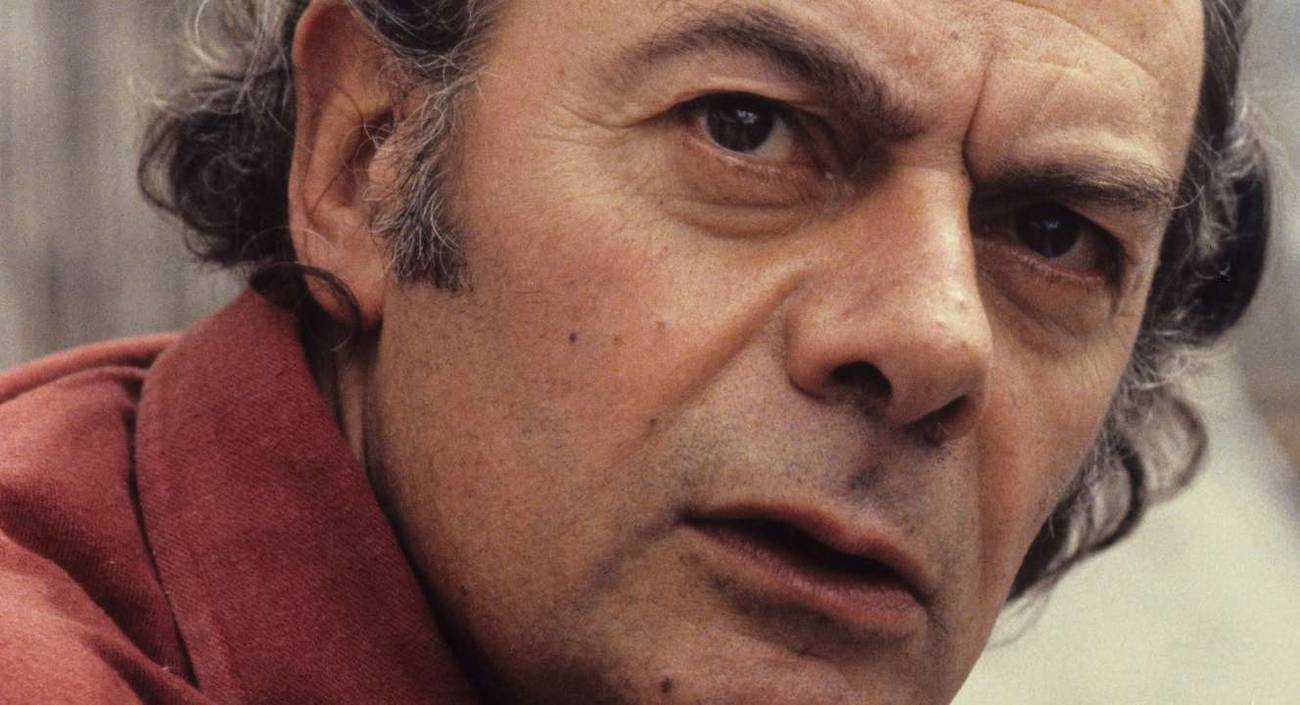

Claude Lefort, pensador de lo político

Nueva Sociedad 281 / Mayo - Junio 2019

La obra de Claude Lefort construye una reflexión sobre lo político en la que el filósofo renuncia a ocupar el lugar del saber absoluto. En su trabajo, forjó un pensamiento de lo político que nunca se concibió como un campo separado o específico de la actividad humana (la política), sino como una modalidad de dar «forma» y «sentido» a lo social. Si su pensamiento es importante en la actualidad, es porque permite pensar tanto en la cuestión de la transformación de los regímenes totalitarios como en las relaciones entre democracia, capitalismo y populismo.

El ejercicio de pensar

El nombre de Claude Lefort (1924-2010) está asociado a una reflexión sobre lo político en la que, como filósofo, retomando sus palabras, rechazó siempre «toda pretensión de ocupar el lugar del saber absoluto o de sostener un discurso sobre la totalidad». En efecto, impulsada por el afán por la verdad y alejada de cualquier relativismo, su obra se caracterizó por la voluntad explícita de no separar nunca aquello que expresaba –la crítica a ciertas modalidades de la empresa revolucionaria, la puesta al descubierto de las modalidades del totalitarismo, una reflexión sobre las modalidades de la ideología, el análisis de las formas de la experiencia democrática y la lógica de los derechos humanos– de las especificidades del trabajo del cuestionamiento mismo. Esto equivale a decir que sería un gran error reducir su pensamiento a algunas grandes tesis filosóficas o a algunos conceptos que serían puntos de referencia para un análisis de la realidad desde un punto de vista a la vez normativo y positivista. Sin embargo, es indudable que forjó una serie de nociones y conceptos o señaló diferentes problemáticas que indudablemente nos permiten pensar tanto las experiencias políticas contemporáneas como otras pasadas. De la misma manera, sabemos que podemos retomar su proyecto de una «antropología política», así como su llamado a «un reformismo combativo consciente de la irreductibilidad del conflicto en la democracia y librado de la ilusión de una posible abolición del capitalismo». Así, cada uno puede apropiarse sus análisis que señalan cómo un partido revolucionario, tal como lo fue el Partido Bolchevique, puede ser el actor de un proceso de burocratización. Del mismo modo, es posible aprender a reconocer, siguiendo sus pasos, que el totalitarismo es una forma social irreductible a la mera dominación de una nueva clase burocrática y más aún a los meros actos de un tirano, y que constituye sin dudas un «hecho social total», según la expresión de Marcel Mauss tan cara a Lefort. Es decir que se trata de un régimen donde todos los momentos de la experiencia social se reorganizan bajo la fantasía de la incorporación en un nuevo principio de unidad de lo social y de cierre de este sobre sí mismo. Finalmente, también es posible saber reconocer con él cómo ese proyecto de reunificación en un nuevo Uno es moldeado por contradicciones que impiden su realización. Sus análisis de los mecanismos que operan en la experiencia democrática no son menos fecundos para quien sabe leerlos. Pensemos así en su primer estudio sistemático de la democracia, «Sociología de la democracia» (1965), donde distingue una modalidad de organización de lo social que se hace sentir tanto en el nivel político como en el económico, así como en la información y la personalidad. Del mismo modo, podemos retomar interrogantes en los que invita a utilizar «algunos conceptos que (según él) parecen regir toda referencia a la democracia»: los de «comunidad», «igualdad», «autonomía», «participación», «movilidad», «apertura» y «conflicto», para explorar el modo en que se ordenan los diferentes niveles de la experiencia. Digamos, para concluir, que sus reflexiones sobre el lugar central del conflicto en la democracia, así como aquellas sobre la «disolución de las referencias de la certeza» o sobre el poder como «lugar vacío», o finalmente aquellas sobre el «trabajo de desincorporación» entre el orden del Poder y el de la Ley, propio de las experiencias democráticas, siguen siendo guías para pensar el mundo que enfrentamos y del que al mismo tiempo somos parte.

Si queremos encontrar toda la fecundidad del pensamiento de Lefort y hacer justicia a su estilo de indagación, debemos retomar su relación con aquellos cuyas obras inspiraron la suya: Karl Marx y Maurice Merleau-Ponty, Maquiavelo y los historiadores filósofos del siglo xix. Conviene, retomando sus palabras cuando mencionaba el aporte de Marx al estudio de la ideología, «más que adecuar nuestro pensamiento al suyo, es decir, en lugar de remitirnos a una verdad supuestamente establecida, buscar reabrir desde nuestro lugar, con nuestros modestos recursos, el camino que él abrió desde el suyo propio con una fuerza incomparable». Su obra se libera también de lo que él llama la ilusión común de esperar todo de los hechos o todo de la teoría. Tal como escribe en el mismo estudio, «cuando el pensamiento se ejerce sometiéndose a la exigencia del conocimiento, es del olvido, de la ilusión, del encuentro con otro pensamiento de donde emerge». Y precisa: «Nos gusta decir que vuelve a sí mismo, y que es necesario, pues, tener en cuenta esa extraña privación que se constata en el momento en que se afirma en posesión de sí mismo». En síntesis, debemos aprender a hacer con su obra lo que Lefort nos incita a hacer con la de Marx: no «someter [sus] hipótesis a verificación, confrontándolas con hechos históricamente establecidos». No se trata tampoco de las «hipótesis que podemos extraer de [su] obra». Nos ofrece, en cambio, «el poder de interrogar, porque su pensamiento no se deja reducir a las respuestas aparentes que llega a formular aquí y allá».

Una nueva coyuntura

La coyuntura política de comienzos del siglo xxi, en la cual debemos hoy orientarnos, se asemeja al parecer muy poco a aquella sobre la cual Lefort forjó su obra de pensamiento. El mundo en el que vivió fue sucesivamente el de la descolonización y el auge de la Guerra Fría, luego el de la convivencia pacífica y la nueva Guerra Fría. Fue, luego de las décadas de 1970-1980, el mundo del derrumbe del bloque soviético y la multiplicación de los regímenes democráticos en Europa y América Latina, así como en algunas partes de Asia y África. A estos últimos cambios se sumaron otros que les son coextensivos: el advenimiento de una nueva fase de la mundialización marcada por el crecimiento del paradigma neoliberal, las dudas frente al proyecto europeo acompañado por un rebrote de los nacionalismos y el advenimiento de un mundo actualmente multipolar marcado por el ascenso de China, convertida en una nueva gran potencia con pretensiones imperiales. Finalmente, el mundo en el que hoy vivimos es el de la crisis de un modelo de crecimiento que actualmente no puede ignorar las preocupaciones ecológicas, bajo pena de sufrir consecuencias climáticas catastróficas. Para muchos, los análisis de Lefort sobre el totalitarismo serían hoy obsoletos y solo tendrían, en el mejor de los casos, un valor histórico. Peor aún: la caída de la Unión Soviética, producto de sus contradicciones internas, pondría en tela de juicio la pertinencia misma de la reflexión sobre el totalitarismo. Del mismo modo, según algunos de sus últimos análisis acerca de los regímenes democráticos, Lefort habría omitido al mismo tiempo la connivencia entre los derechos humanos y los paradigmas neoliberales o el conformismo consumista que sería la otra cara de las democracias contemporáneas. Finalmente, a diferencia de Hans Jonas, Cornelius Castoriadis o Edgar Morin, Lefort no habría tenido conciencia alguna de la urgencia ecológica. Nadie duda de que estas observaciones están en parte fundadas. El totalitarismo ya no es la forma de los regímenes políticos de Europa del Este y de la Rusia de Vladímir Putin, ni de las repúblicas asiáticas de la ex-urss. China y Cuba ya no tienen los mismos rostros que tenían con Mao Zedong o Fidel Castro. Del mismo modo, no cabe duda de que la expansión de los regímenes democráticos está acompañada por el desarrollo de un capitalismo financiero, así como por la toma de conciencia de una crisis ecológica. Sin embargo, para quien sabe retomar las preguntas que alimentan la obra de Lefort, estos temas parecen singularmente esclarecedores para pensar nuestro presente, se trate de las metamorfosis y las permanencias del totalitarismo, o de las mutaciones de la democracia moderna y sus nuevos cuestionamientos producto de las experiencias populistas.

Desaparición o mutación de los totalitarismos

Al observar las metamorfosis del bloque soviético, como la de China contemporánea o Cuba, la causa parecería clara. El totalitarismo comunista como «hecho social total», asociado a un partido único que encarna «el polo del saber y de la acción (...), partido que tiene como finalidad actuar bajo el efecto de una única voluntad y sin dejar nada fuera de su órbita, es decir, confundirse con el Estado y la sociedad», habría desaparecido. En ninguno de esos países existiría ya un partido capaz de consolidarse como el «poder social», «poder que circula a través de sus agentes (...) en todas las esferas de la burocracia que tiende a disolver las relaciones particulares». Los poderes ya no aparecen, a diferencia de lo que sucede en la experiencia democrática, como un «lugar vacío», sino que tomando la forma de un órgano que irriga al conjunto social, un órgano que reúne en su seno todos los saberes que fueron la característica de los regímenes totalitarios, lograron perdurar más en el tiempo. Del mismo modo, se habrían volatilizado las diferentes imágenes del pueblo-Uno combinadas con la de un poder-Uno, así como esas figuras de egócratas que fueron Iósif Stalin, Mao Zedong o Fidel Castro. No cabe duda de que las repúblicas que conformaron la urss ofrecen hoy rostros que rompen con esas formas políticas, aun cuando en muchas de ellas gobiernen autócratas. Las mismas observaciones pueden hacerse a propósito de las antiguas democracias populares, incluso si en algunas, como Polonia o Hungría, surgieron fuerzas políticas que menoscaban muchos principios democráticos y reivindican un nacionalismo nativista. En cambio, al observar China y Cuba, Vietnam, Laos y, más aún, Corea del Norte, las formas totalitarias parecen perdurar, aun cuando, a excepción de Corea, los egócratas –cualquiera sea el papel sin duda preeminente de Xi Jinping– indudablemente desaparecieron. Pero ¿puede decirse sin embargo que estos regímenes le hayan dado la espalda al totalitarismo y hayan adquirido los rasgos de regímenes autoritarios y modernizadores? ¿No estamos más bien frente a formaciones sociales que recuerdan en muchos de sus rasgos lo que Lefort había distinguido en la urss de Nikita Jrushchov, totalitarismos sin egócratas? Volvamos a su estudio publicado en 1956 en Socialismo o barbarie, «El totalitarismo sin Stalin». Allí señalaba con razón que la urss de mediados de la década de 1950 ya nada tenía que ver con la urss de los primeros tiempos de la colectivización y la industrialización. En ese entonces, el partido había no solo practicado una acumulación originaria de capital, sino realizado una «acumulación social». Así, había generado una nueva burocracia que había puesto en contacto a todos los sectores de la sociedad y, con las antiguas elites eliminadas, se había puesto al servicio de un proyecto de desarrollo económico que condujo al surgimiento de una sociedad totalmente nueva, extraída de las antiguas formas de sociabilidad tanto rurales como urbanas. El terror, constataba Lefort, había sido uno de los motores de esa extracción de la antigua sociedad. Precisaba que el totalitarismo estalinista había tenido también un aspecto funcional. Ahora bien, señalaba, una vez completado ese proceso, el nuevo modo de división del trabajo, el desarrollo de técnicas copiadas del Occidente capitalista, requería un modo de adhesión a la sociedad que pasaba por la distribución de gratificaciones, así como por un nuevo tipo de mando. Comparaba el modo en que, a la manera de las fábricas de Ford, se había pasado de métodos de coerción brutal a un llamado a que los obreros y los técnicos descubrieran, retomando los términos soviéticos, «un interés vital en aumentar la productividad del wdictadura estalinista como «incompatible con el funcionamiento de una sociedad moderna».

Lefort observaba también el fantástico estremecimiento que había constituido el cuestionamiento de Stalin, incluso desde un punto de vista psicológico, por parte de Jrushchov. Sin embargo, no caía en absoluto en la teoría tan discutible de la «convergencia de los sistemas industriales». Señalaba, en cambio, en qué medida «el objetivo reafirmado a cada paso [había sido] la restauración de una unidad, tal como los diversos sectores de la vida social comunican efectivamente», ello siempre bajo la unidad de un partido que se presentaba como la encarnación de la sociedad. ¿No deben interpretarse en el mismo registro las mutaciones chinas tras la muerte de Mao, el desarrollo de un capitalismo estrechamente dependiente de la burocracia del partido, el nacimiento de un consumo masivo o una industria de la diversión, pero ello siempre en la órbita del partido y de la negación de toda escisión entre el Estado y la sociedad civil? ¿No pueden hacerse los mismos comentarios respecto de la apertura económica que se observa en Cuba y en el desarrollo del turismo convertido en una de las grandes fuentes de ingresos del país? En ambos Estados, el gran terror ya no es funcional; desempeñó su papel en China hasta después de la Revolución Cultural, y en Cuba durante los años 60.

Así, en China, subsiste un terror que apunta a los diferentes focos de oposición que surgieron: los abogados, los trabajadores que denuncian la explotación sin límites en las fábricas, los ciudadanos que piensan que tienen derechos. Y la represión a los opositores conserva indudablemente la marca de un rasgo central del totalitarismo. También persiste lo que Lefort denominó, no la destrucción de la ley, sino su «perversión», tal como lo muestra el estilo de los procesos que se siguen llevando a cabo contra los opositores en China o Cuba. Estos son llamados a fundirse en el Uno del partido y a abjurar de la idea de una sociedad civil independiente. Para las jerarquías de los partidos comunistas chino o cubano, la sociedad civil solo se percibe bajo el registro de la figura del enemigo del pueblo y está condenada a desaparecer. Cabe señalar también que el terror de masas puede además resurgir cuando el partido necesita recuperar una imagen de unidad del pueblo y la nación, tal como lo demuestra hoy ampliamente la persecución contra los uigures.

Democracia, capitalismo y populismo

Para quien se pregunta por el devenir de la democracia en este comienzo del siglo xxi, el paisaje político parece particularmente complicado y bastante preocupante. Formuladas en la década de 1990, las previsiones muy optimistas sobre un futuro en adelante delimitado por un horizonte de relativa abundancia, en el que la democracia se reduciría a mecanismos de selección de elites gobernantes, encargadas de velar por un desarrollo armonioso del capitalismo, único sistema capaz de producir eficazmente riquezas, duraron mucho tiempo. Sin duda se asiste a un enriquecimiento innegable de los países más pobres, con notables excepciones en el continente africano, así como de las clases populares en los diferentes países del mundo. Pero, paradójicamente, la diferencia de ingresos entre las fracciones más ricas de los distintos países y el resto de las poblaciones siguió acentuándose9 como consecuencia de la mundialización y el desarrollo del capitalismo financiero. Del mismo modo, si bien es indudable que cayeron numerosas barreras jerárquicas durante los últimos 30 años, esto no significa, sin embargo, que se haya impuesto un principio de similitud entre los seres humanos. Tal como lo señalaba Lefort a propósito de Brasil en los años 90, «la división burda ya no es nominable (...). Una vez que desaparece la noción de una desigualdad conforme a la naturaleza, que aparece incluso la de una igualdad civil, los excluidos se volvieron inclasificables. La sociedad es demasiado civilizada como para que se admita públicamente la práctica del suplicio a los miserables, a quienes ya no es posible eliminar abiertamente de las leyes; sin embargo, la masa de pobres, incultos, sin techo, es demasiado considerable como para que se los admita como semejantes». Se trate de Asia, África o de América Latina o de una parte de Europa, la indiferencia de la clase media y la clase alta respecto de la suerte de los habitantes de los barrios populares se volvió una norma de conducta. A lo que se suma no solo una nueva valorización del enriquecimiento en nombre de ideales meritocráticos e individualistas, sino una reinstalación de la moda del consumo suntuario y de la exclusividad de las elites económicas y políticas, deportivas, culturales o artísticas que se separaron de alguna manera del resto de la sociedad. Estas mutaciones y estas nuevas costumbres respecto de la riqueza no son solo transformaciones de hecho; dan cuenta, retomando una expresión de Lefort, de una nueva «puesta en sentido» de las desigualdades, en la que el ideal meritocrático y la valorización del sentido de las distinciones sociales, a través del consumo, menoscaban hoy los ideales igualitarios.

Estos nuevos credos se articulan en una nueva doxa socioeconómica que solo admite la legitimidad de la cuestión social con la condición de que las soluciones a esta se plieguen a las «exigencias de la realidad», todas subordinadas a las «leyes» de la economía. Todo sucede como si la capacidad para cuestionar el orden social y las modalidades del capitalismo, discutir su legitimidad, estuviera actualmente bajo sospecha, y ello por dos razones: los vínculos pasados entre una crítica del capitalismo de inspiración marxista-leninista y el totalitarismo y, finalmente, la institución de algunos principios de la economía liberal como fronteras infranqueables en el debate público. Se llega además allí a un punto límite, e incluso quizás a una forma de cuestionamiento, de lo que Lefort había distinguido como un momento esencial de la experiencia democrática: el trabajo de desincorporación del saber y el poder. En efecto, todo sucede como si la autoridad de la ciencia económica se encarnase desde la década de 1990 en instituciones nacionales o internacionales –el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial–, cuyos expertos serían autoridades incuestionables. Y es así como se observó el despliegue, a la sombra de este supuesto conocimiento, de una serie de «leyes» o «imperativos ineludibles» que parecen actualmente, en nombre de la eficacia, regir una reorganización de las diferentes esferas de la actividad humana; por supuesto, el campo de la economía o el de la administración pública, pero también el de la salud, la cultura o incluso la educación.

Sin embargo, estas mutaciones socioeconómicas no podrían reducirse a esos meros cuestionamientos de principios igualitarios y democráticos. Estos últimos 30 años significaron también el momento de aparición de numerosos movimientos sociales nuevos que dan cuenta de otras mutaciones y, en particular, de un nuevo sentimiento «del derecho a tener derechos», retomando la expresión de Hannah Arendt. Se trata, por supuesto, de los múltiples movimientos feministas u homosexuales, así como de las organizaciones antirracistas, algunos movimientos étnicos o regionalistas y los colectivos ecologistas. Pensemos también en los múltiples movimientos sociales, que desbordan las organizaciones sindicales tradicionales y reivindican la democracia directa, que se oponen tanto a las deslocalizaciones y el cierre de fábricas como a las reformas de los servicios de salud, o a las del campo de la educación. Se trata también de múltiples movimientos de protesta en las dictaduras autoritarias o populistas de los países del Sur, o incluso en los regímenes totalitarios. Todos dan cuenta de un nuevo sentido del espacio público, así como del surgimiento de la voluntad de encontrar nuevas modalidades de representación de intereses o de sectores que durante mucho tiempo se mantuvieron en los márgenes de la escena política. Sin embargo, tanto en las viejas democracias representativas como en los países del Sur, estos movimientos fueron muy poco capaces de encontrar salidas en la escena política. En efecto, a excepción de los ecologistas en Europa, tuvieron dificultades para agruparse y formar nuevos partidos. Tampoco lograron renovar los antiguos partidos de izquierda. Porque si bien la izquierda socialdemócrata supo en parte acoger los reclamos de los movimientos feministas y homosexuales, así como los de los movimientos antirracistas, fue muy reacia a satisfacer las demandas que cuestionan la nueva doxa económica de la mundialización. Los partidos progresistas de América del Norte no tuvieron menos dificultades, desde ese punto de vista. Como consecuencia de ello, la izquierda está dividida y se muestra impotente frente a la mundialización del capitalismo. Por un lado, una izquierda reformista, muy por debajo de los objetivos de Bad Godesberg, que suele hacer oídos sordos a los déficits de la representación política clásica y con dificultades para oír los múltiples reclamos populares. Frente a ella, se desarrollaron diferentes nuevos movimientos sociales. Si bien algunos se afirman inmediatamente como «especializados y con vocación temporal» y pretenden revitalizar la democracia representativa e interpelar las políticas, otros no renunciaron en absoluto a la construcción de vanguardias y aspiran a una convergencia de luchas, susceptible de conducir a la conformación de un nuevo tipo de partido revolucionario. Más aún, llaman a romper con el modo de producción capitalista y son a veces muy ambiguos en sus relaciones con la democracia representativa. Su falta de críticas e incluso su fascinación por los neopopulismos latinoamericanos dan cuenta de estas ambigüedades.

Es respecto a estas tensiones que atraviesan la izquierda donde las reflexiones de Lefort, en mi opinión, recuperan una nueva forma de actualidad y ofrecen pistas para salir de los falsos dilemas entre defensa del statu quo y revolución. Interrogándose en 1989 sobre los lazos entre democracia y representación, el autor hacía una observación que no perdió nada de actualidad: «No podría existir una verdadera representación, aun cuando se admita la competencia de los partidos, si el juego político se encuentra circunscripto a una elite y escapa a la inteligencia y la capacidad de intervención de aquellos que esperan que su destino cambie». Señalaba también que si la representación política es «deficiente, es decir, solo atañe a un número reducido, entonces la reconstrucción de los partidos y de un Parlamento solo puede tener pocos efectos en la realidad». Estas primeras constataciones lo llevaban a formular una segunda observación sobre la necesidad de «conciliar la idea de la fragmentación de los reclamos, y de formas múltiples y a veces espontáneas de representación, con la idea de la formación de una verdadera escena política». ¿Rechazaba, sin embargo, la democracia representativa y lo que se denomina democracia formal, en beneficio de un sistema autogestionario que reduce a la mínima expresión las instituciones políticas, o pensaba que la administración del Estado podía ser lisa y llanamente restituida a la sociedad civil y sus emanaciones? En absoluto: señalaba que la democracia establecía una distinción entre el Estado, gran maquinaria administrativa, y el poder político, concebido como un «lugar vacío». Este poder político, tanto los poderes Ejecutivo como Legislativo –precisaba–, constituyen «un sistema móvil que supone la reconstrucción periódica de los órganos de decisión y deliberación públicos». Lefort veía allí un sistema que impedía «que se abatiera sobre las personas una potencia única capaz de decidir sobre todo y encarnar la Nación». Agregaba, finalmente, que «en cambio, la tentación del populismo es hacer que el gobierno y el Estado se vuelvan y parezcan casi una misma cosa». En síntesis, invitaba a considerar esencial y fecunda la distinción entre el Estado, el poder y la sociedad civil. En efecto, esta distinción parece esencial para preservar ese trabajo perpetuo de separación entre los polos del poder y de la ley, así como entre estos y el del saber, trabajo propio de la experiencia democrática; separación que pretenden cuestionar, cada uno a su modo, tanto los defensores de un liberalismo doctrinario como los de un populismo deseoso de instituir una coincidencia entre el poder social y el poder político.

Se trata de conceptos que conviene acercar a sus reflexiones sobre el conflicto, que para Lefort está en el corazón de la experiencia democrática. Se sabe que fue en el encuentro con Maquiavelo donde el autor se distanció en parte de la enseñanza marxista sobre la lucha de clases. Tal como lo había explicado en el marco de una entrevista publicada en el posfacio de la edición española de su gran obra sobre Maquiavelo, «toda Ciudad se ordena en función de la disposición de la división entre la instancia del gobierno y de los gobernados y entre la facción de los dominantes –los Grandes– y la masa de los dominados –el pueblo–». Pero, a diferencia de Marx, Maquiavelo «entiende la división social como constitutiva de la sociedad política y, por lo tanto, como insuperable». Según Lefort, Maquiavelo fue también uno de los primeros en no ver el conflicto como el comienzo del declive, sino en comprender cómo la permanencia y la grandeza de Roma se debieron a su capacidad para acoger el conflicto entre la plebe y el Senado. Maquiavelo entendió también que «los tumultos, con tal de que sean suscitados por el deseo de libertad del pueblo, son buenos». Sin embargo, continúa, Maquiavelo nos enseña a deshacernos de todo fetichismo, el de la grandeza perdida de Roma como figura de la buena sociedad finalmente instituida, el del pueblo como depositario de la ley.

Pone el acento en la fecundidad del conflicto (…). Así, la resistencia del pueblo, es más, sus reivindicaciones, son la condición de una relación fecunda con la ley que se manifiesta en la modificación de las leyes establecidas (…). El pueblo no es, por tanto, una entidad positiva, y la libertad no es definible en términos positivos. La libertad está ligada a la negatividad en el sentido de que implica el rechazo de la dominación.

Son estas observaciones formuladas en el ocaso de su vida lo que es necesario tener en mente cuando leemos sus reflexiones sobre el capitalismo, reflexiones que algunos leyeron con demasiada pereza como una defensa del statu quo. Por supuesto, Lefort señala que la experiencia del capitalismo y el propio capitalismo moldean toda una parte, una gran parte, de nuestra vida social. Así, observaba que «el auge de la técnica (desde luego ligado al desarrollo del capitalismo) no deja de transformar la relación de cada uno con la naturaleza y con los demás». Precisaba que «debemos comprender que existe una parte de necesidad en el funcionamiento de la sociedad». Y agregaba: «esta necesidad, cuyos límites sin duda nunca podemos apreciar exactamente, ya que finalmente no es una necesidad por naturaleza, acontece». Para él, la democracia tenía una «afinidad» con el capitalismo:

Es un hecho que la autonomía relativa de la sociedad civil y la expansión de las libertades individuales están en estrecha connivencia con la nueva organización económica. Pero una cosa es reconocer esta afinidad y otra comprender que la democracia, debido a sus principios, a la articulación que establece entre los derechos políticos y sociales, se enfrenta a la exigencia de corregir los efectos del capitalismo, y que no puede dejarse que el interés público se disuelva en el juego de los intereses privados.

En síntesis, si es conveniente leer o releer a Lefort, no es para encontrar allí fórmulas hechas que nos permitan juzgar tiempos presentes o pasados, o incluso hacer de sus reflexiones sobre la democracia o el totalitarismo fragmentos de un saber positivo que deberíamos perfeccionar. Debemos aprender a retomar su modo de cuestionamiento para encontrar nuestro propio camino para explorar tanto el presente como el pasado. Si vale la pena recorrer su obra, es porque tiene el poder de ayudarnos a hacer nuestra experiencia del mundo y nos permite orientarnos en él.

Nota: traducción del francés de Gustavo Recalde.