Cantar, alentar, insultar

De dónde salen los cantitos de cancha

Nueva Sociedad 314 / Noviembre - Diciembre 2024

El procedimiento es simple y conocido: la hinchada de un equipo de fútbol toma una canción popular, le cambia la letra y la canta a coro en la cancha para transmitir un mensaje. Pero estas transformaciones pueden ser complejas y misteriosas, y los resultados son diversos, incluyendo las variantes tradicionalmente homofóbicas o racistas.

1. Cuando iba a la cancha casi todos los domingos, a veces jugaba con mis amigos a descifrar de qué canción venía cada cantito. Estábamos en la era previa a Google. Nuestra búsqueda se limitaba a ese momento, o a lo sumo le silbábamos después los cantitos a algún amigo que «sabía de música». Hace 12 o 13 años llevé a la cancha de Boca Juniors a unos escritores anglófonos que estaban en un festival literario. El partido fue un embole y se la pasaron mirando a la hinchada. Me preguntaban por los cantitos y yo hacía lo posible por traducirlos. Me di cuenta de que los había llevado para que se maravillaran con la hinchada (y con Juan Román Riquelme, pero al final no jugó). En un momento especialmente chato del partido, sonó como contrapunto un cantito de ritmo alegre en las tribunas que repetía «Oh, dale, dale Bo». Uno de los escritores, que era un novelista de Belfast, me preguntó: «¿En serio están alentando con ‘Pop Goes the World’?». Cuando se volvieron, intercambiamos mails y les mandé la traducción aproximada de unos cuentos horribles que yo había escrito. Después de algunos cruces de cortesía, el irlandés me dijo: «Boca cantando una canción de Men Without Hats, avisame cuando escribas sobre eso».

2. Pero ¿cómo es, en la práctica, ese pasaje de la canción original a la canción alterada? ¿Aparece primero la letra o la melodía? ¿Qué se tiene en cuenta para elegir la canción original? ¿Se puede decir que la tendencia fue cambiando de la balada romántica al rock, y del rock a la cumbia? ¿Hay un solo encargado o es un trabajo grupal? ¿Cómo son las primeras pruebas? ¿Existe un momento en el que el creador, con el nerviosismo propio de un casting, presenta su obra ante el jefe de la barra, tal como lo hacían los juglares ante los reyes o los bateristas ante los cantantes? ¿Hay una especie de productor que diga cosas como «al estribillo le falta fuerza» o «este culo necesita sangrar»? ¿Hay letristas clásicos y letristas de vanguardia? ¿Pueden sentir en la boca del estómago cuando un cantito va a ser un éxito? ¿En qué momento las hinchadas se volvieron tan autorreferenciales? ¿A quiénes les cantan? ¿A los jugadores rivales? ¿A las cámaras de televisión? ¿A las cámaras de los celulares?

3. Un día estaba en Port Talbot, un pueblo minero en Gales que por ese entonces se encontraba al borde de la quiebra. La playa, al igual que el resto del pueblo, estaba cubierta por un manto de polvo de carbón. Todo era frío, terrible y gris, pero al atardecer el sol se puso sobre el mar y creó un contraste hermoso. De pronto tuve esta imagen: un hombre sentado en la arena escucha una radio portátil, empieza a sonar la canción «Brasil», y ese hombre se eleva por encima de la grisura que lo rodea y logra escapar.

Esto dijo Terry Gilliam cuando le preguntaron cómo se le ocurrió la película Brazil.

La canción que menciona, la que produjo el chispazo en su cerebro, originalmente se llamó «Aquarela do Brasil» y fue escrita por el compositor mineiro Ary Barroso en 1938. Debido a la exaltación de lo brasileño, esta canción fue acusada de servir como propaganda del gobierno de Getúlio Vargas. Tres años más tarde la usó Disney en su película Saludos, amigos, en la que un loro llamado José Carioca lleva al Pato Donald a conocer los lugares más emblemáticos de Brasil; luego se hizo una versión en inglés que cantaron Frank Sinatra, Bing Crosby y Geoff Muldaur; y luego la tocaron casi todos los grandes de la música brasileña. La versión de Geoff Muldaur fue la que inspiró a Gilliam en 1983. No sé qué versión inspiró a la hinchada de Boca, y si fue antes o después; es probable que haya sido una versión en portugués. Pero lo cierto es que la melodía superó la rivalidad entre Brasil y Argentina, y esa letra que repite «Brasil, Brasil», y que nombra cosas exageradamente brasileñas como mulatos misteriosos, panderetas, morenas sensuales de mirada indiscreta o coqueros que dan cocos, se cambió por una letra que de tan simple no vale la pena transcribir. Alcanza con decir que repite «oh, y dale dale dale bo», que en el estribillo dice «campeón» cuando la original dice «Brasil», y que se suele acompañar con trompetas, bombos y platillos que seguramente entran al estadio de manera ilegal.

Es errado pensar que todas las canciones de cancha son canciones de aliento. Las que intentan dar ánimo a sus equipos son mayoría, pero también hay canciones con otros objetivos: festejar, amenazar, insultar, celebrar a la propia hinchada (es decir, autocelebrarse), recordar a los jugadores que la camiseta es más importante que ellos, humillar. Muchas veces se mezclan las cosas y entonces vemos a oficinistas con sus hijos cantando cosas como «aguantar los trapos» o matar gente. Pero no me quería meter en el aspecto social de la cuestión, sino en la música y las emociones que la música genera. En la película de Gilliam, la melodía de Ary Barroso es un símbolo de escape, una forma de soñar despierto, y la pantalla se ilumina cada vez que suenan sus acordes. La versión de la hinchada es una canción de aliento, pero no hay un pedido urgente, no hay grandes exigencias, suena más bien como una música de fondo cuando en el partido no pasa gran cosa; es un arrullo agradable y constante, que aún puede servir como herramienta de evasión si tu vida es lo suficientemente miserable.

4. Los galeses dicen ser la gente más afinada del mundo. Dicen tener el percentil más alto del mundo de ciudadanos que pueden salir airosos de un karaoke. Es algo difícil de comprobar, y los argumentos no son muy convincentes (tradiciones líricas, coros, iglesias, buena cerveza y alimentación), pero yo tuve una pequeña muestra. Hace unos años, conocí a los escritores de los que hablé al principio en un festival en Buenos Aires, y terminamos en un bar. Uno de ellos era un poeta galés (no me acuerdo su nombre, pero era parecido a Tom Hanks cuando Tom Hanks está gordo en las películas y pierde el mentón y los cachetes se le ponen rosados) y, en un momento, ya bastante borracho, empezó a cantar «Let It Snow», y podía imitar a Dean Martin y a Frank Sinatra, y también al que canta la canción al final de Duro de matar. Le pidieron otra canción, pero el poeta galés se puso a recitar de memoria algunos diálogos de Duro de matar, y ya no quería hacer otra cosa.

No sé si alguna hinchada galesa canta afinadamente su adaptación de «It’s a Heartache», de la galesa Bonnie Tyler (el rugby es su deporte nacional), pero sí hay varios equipos europeos que lo hacen. En Inglaterra, Escocia y Alemania, por lo menos, hay hinchadas con su versión del cantito. Los hinchas del Celtic de Glasgow, por ejemplo, cantan:

Sixty seven / In the heat of Lisbon / The fans came in their thousands / To see the Bhoys become champions.

[Sesenta y siete / En el calor de Lisboa / Los hinchas vinieron de a miles / A ver a los muchachos ser campeones].

Se empezó a escribir bhoys con «h» para imitar la pronunciación de los inmigrantes irlandeses que fundaron el club, y después quedó. Aunque no conozco la letra del resto de las versiones europeas, podría asegurar que son cantitos de aliento o, como en este caso, cantitos que recuerdan hazañas pasadas, pero no hay, no puede haber, una versión del cantito que recupere y redimensione la sensación de abandono y rencor de la canción original. Eso es lo que me gustaría explicarle a Bonnie Tyler si pudiera ponerme en contacto con ella.

Querida Bonnie Tyler:Supongo que conocerás las adaptaciones de las hinchadas europeas, pero en Argentina el proceso fue distinto: de la canción de desamor se pasó a un cantito de aliento, y del cantito de aliento se volvió otra vez a uno de desamor y frustración. ¿Por qué se dio ese movimiento pendular? ¿Hay algo en la canción original que llevó a las hinchadas a reconsiderar su adaptación festiva? ¿Algo que les decía: esto no es así, tenemos que volver al dolor? Y si lo hay, ¿qué es? ¿La letra? ¿La música? ¿Será tu voz quebrada por los nódulos en la garganta?

5. Galt MacDermot nació en Montreal, Canadá, en diciembre de 1928. De joven empezó a estudiar piano y viajó a Cape Town para especializarse en música africana. En 1964 se mudó a Nueva York para seguir más de cerca la escena del jazz. Tres años más tarde, recibió una propuesta a través de su agente. Dos jóvenes actores, Gerome Ragni y James Rado, habían escrito una obra de teatro y necesitaban a alguien que la musicalizara; se habían inspirado en los cambios que estaban sucediendo a su alrededor: pelo largo, sexo, drogas y rocanrol. En las calles veíamos una forma nueva de teatro, con su propio escenario, lenguaje y vestuario, dice Rado en una entrevista en la que tiene 77 años y parece una versión adolescente y skater de Guido Süller.

Pero MacDermot no sabía nada de eso. Vivía con su esposa e hijos en una zona suburbana, no consumía alcohol ni drogas, usaba camisa y corbata y el pelo bien corto. «Ni siquiera había oído hablar de los hippies hasta ese momento», admitiría luego. Su música, sin embargo, era al mismo tiempo clásica, funk y psicodélica, y se acopló perfectamente a la letra y espíritu de la obra. Dice Rado: «En apenas unas semanas nos empezó a mandar las canciones y no podíamos creer lo que estábamos escuchando». El musical Hair se estrenó en una pequeña sala en abril de 1968. Tuvo denuncias por blasfemia, apología de la droga, maltrato de los símbolos patrios y exhibición de desnudos frontales. Al poco tiempo se convirtió en un éxito a escala mundial. Algunas de sus canciones fueron grabadas por otros artistas, empezaron a sonar en las radios masivas y llegaron a los primeros puestos en los rankings. Nina Simone, por ejemplo, grabó una versión estremecedora de «Ain’t Got No / I Got Life» que se convirtió en un himno de la lucha por los derechos civiles.

El caso más notable de este fenómeno de ecos y repercusiones es sin dudas el de «Aquarius / Let the Sunshine In». En 1969, el grupo The 5th Dimension grabó una versión que se mantuvo en el puesto número uno del Billboard durante seis semanas. Luego la cantaron decenas de artistas, se hicieron versiones instrumentales, house, electrónicas, de rock progresivo alemán; hubo versiones chinas, suecas, australianas; la cantó el público en Woodstock; fue parodiada por Los Simpsons y Family Guy; aparece en Forrest Gump y en Sons of Anarchy, y en Virgen a los 40 cuando Steve Carrell por fin consigue coger y se larga a cantar de la emoción. Leyendo esta lista (que en realidad es mucho más extensa), ya no resulta tan impresionante que la canción aparezca también en las canchas de fútbol de Argentina y Uruguay, y en cierta medida estoy boicoteando el golpe de efecto de esta crónica, pero nadie explica cómo se llegó de un lugar a otro, y este es el viaje que importa acá.

Al igual que en Argentina, los cantitos de la Selección uruguaya son bastante más inocentes que los de sus equipos. Su cantito de cabecera es «Soy celeste», con el ritmo de «Let the Sunshine In». En YouTube se pueden encontrar varias muestras: la hinchada en la tribuna, en la calle y en los bares; los propios jugadores en la cancha y en el vestuario. También hay una mujer que se la enseña a su loro y le da granos de choclo como recompensa, y pienso que esto es algo que los autores de la canción original deberían saber.

Ragni murió en 1991 y Rado parece inaccesible. De todas formas, acá lo que importa es la música. Galt MacDermot murió en diciembre del año pasado, un día antes de cumplir 90 años y un mes antes que mi propio padre. Leo un largo obituario del New York Times. Tuvo cinco hijos (un músico/arquitecto, dos secretarias, una editora, una profesora de inglés), siete nietos y dos bisnietos. Quizá podría contarles a ellos. Estimados descendientes: seguramente saben que Nina Simone y Diana Ross cantaron sus canciones, pero ¿sabían que un loro uruguayo canta a cambio de granos de choclo una canción que Galt compuso hace 50 años con la letra cambiada por «Soy celeste» para alentar al seleccionado de fútbol de su país? En su página oficial encuentro un mail de contacto a nombre de Vince, el hijo músico/arquitecto. Le mando el video del loro y dos de las hinchadas.

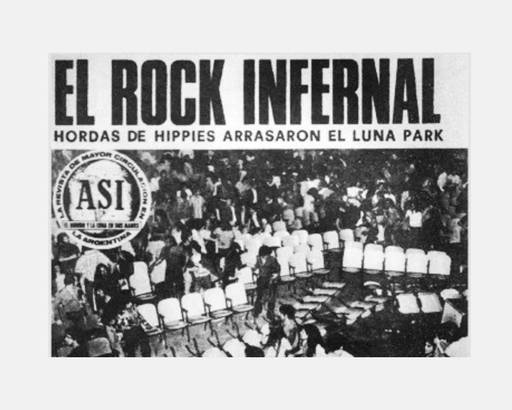

En 1971, bajo el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, se hizo una representación de Hair en Buenos Aires con Horacio Fontova, Mirta Busnelli, Valeria Lynch y Rubén Rada como parte del elenco. Hace poco hablaron los últimos tres con una periodista de La Nación porque la obra se volvió a estrenar. «Nos vestíamos en la vida como los hippies de la obra», dice Rada. Llevábamos unos tarjetones colgando que decían «soy artista, trabajo en Hair», para que la policía no nos levantara en la calle, pero con cartel y todo igual nos llevaban, a muchos les cortaron el pelo, ¿se acuerdan del policía de civil que estaba metido entre nosotros?, dice Lynch. Un actor murió, lo detuvieron en los parques de Palermo, dice Busnelli.

¿No habrá sido durante una de esas funciones que alguien hizo el clic? Es improbable, pero quizá esa persona estaba en el teatro y, mientras todos cantaban desnudos por la paz mundial, hizo el clic y empezó a entonar, dentro de su cabeza, el cantito de San Lorenzo o del equipo que fuera.

Rada dice que lo fueron a buscar a Uruguay porque necesitaban a un negro. ¿Sabía que cuando cantaba «deja que entre el sol» estaba anticipando el cantito de cabecera de su selección? Por supuesto que no. ¿Habrá sido Rada quien, bajo el influjo de la obra, impuso el cantito en Uruguay? No creo. ¿Habrá pensado «pará, esta la cantábamos en Hair» la primera vez que escuchó a un grupo de hinchas coreando «Soy celeste»? Eso supongo que sí.

6. El himno nacional argentino es un cantito de fútbol. Más allá del legado histórico, esa es su principal función en la actualidad. Es, además, el único cantito que realmente funciona para la Selección Nacional. Sospecho que al menos la mitad de los himnos cantados por adultos argentinos durante el siglo xxi fueron cantados en la previa de un partido de fútbol (o de otros deportes, en su correspondiente proporción). Si agregamos la emoción como requisito, es decir, si solo consideramos los himnos cantados con fervor patriótico, el porcentaje sería mucho mayor. Aunque en el fondo sepamos que tiene mucho de farsa televisada, y que la idea de patria se limita a las circunstancias (los cuartos de final de un Mundial, por ejemplo), ese minuto y medio de himno logra bajar a tierra conceptos tan inasibles como «nación» o «proyecto común», simplemente porque en ese momento la gente que lo canta quiere más o menos lo mismo. El resultado es una muestra de patriotismo oblicua y concentrada, como si juntáramos todos los chizitos de un cumpleaños y los apretáramos hasta dejarlos del tamaño de una manzana.

Los himnos son tan apropiados como cantitos de cancha que ni siquiera hace falta cambiarles la letra. Ya fueron pensados desde el comienzo para generar coraje grupal y sentido de pertenencia. En el caso argentino, el verso que se repite a los gritos al final del himno es inmejorable como compromiso: «¡O juremos con gloria morir!». Solo hace falta tomar «morir» en sentido figurado para llevarlo al fútbol. En el himno uruguayo, el ejemplo es todavía más claro y ni siquiera hace falta pasar de un plano del lenguaje a otro: «¡Sabremos cumplir!». Se repite tres veces esa promesa perfecta. Las palabras de las batallas sirven también para los partidos, y es por eso que las arengas de los capitanes en el túnel se pueden parecer, en tono y lenguaje, a la arenga de Mel Gibson para que sus soldados salgan como locos a luchar por la liberación de Escocia. Esto no solo ocurre en el fútbol; el haka de los All Blacks es al mismo tiempo una danza ritual que proviene de los maoríes, un grito de guerra, una arenga coreografiada y un espectáculo maravillosamente televisable.

A pesar de su idoneidad, la letra del himno argentino se dejó de cantar en la previa de los partidos de fútbol. Hace algunos años, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (fifa) decidió (a partir de un estudio de mercado, supongo) que un minuto y medio de himno es lo máximo que los televidentes están dispuestos a soportar. La mayoría de los países ponen una parte del himno o una versión comprimida sobre la que se puede cantar. En el Mundial de Rugby, donde el límite de extensión es el mismo, Los Pumas ponen el himno desde la frase «sean eternos los laureles» hasta el final y lo cantan con esa emoción que a cierto tipo de persona le gusta tanto destacar. En el fútbol se podría haber hecho lo mismo, pero se eligió poner la introducción instrumental y la gente la empezó a corear con actitud de hinchada. Esto se impuso de manera espontánea (creo) y en poco tiempo se consolidó como una marca registrada de los hinchas argentinos. Al principio me parecía algo medio pelotudo (algo que haría Cañoncito, ese personaje de Capusotto que no podía parar de corearlo todo), pero tengo que admitir que el producto me fue convenciendo; es festivo, menos solemne, un poco menos patriótico, como si le hubiéramos subido un nivel a la futbolización del himno.

Muchos futbolistas dicen que apenas empieza a sonar el himno se les viene a la cabeza «la película de su carrera» y que el repaso de esa historia de sacrificios personales y familiares los ayuda a valorar la oportunidad que tienen por delante. Opera como un simulacro de muerte en este sentido, y es algo que les sucede quieran o no, tironeado por cientos de cuerdas internas que no pasan por el razonamiento. Los directores de cámara saben esto y van mostrando las caras de los jugadores en primer plano; podemos ver sus ojos en pantallas gigantes de alta definición, cada vez más de cerca, como si el futuro de las transmisiones fuera directamente meterse dentro de sus cabezas.

En un partido internacional que jugué con mi equipo presenior formamos en hilera y pusieron los himnos para darle un poco de color. «Orientales, la patria o la tumba», así arranca el himno uruguayo, y es a esta premisa que se asocia la promesa final de «sabremos cumplir». No canté el himno porque no sé bien la letra y mi uruguayez por adopción no ha llegado a tanto, pero mientras sonaba jugué a mirar el cielo y hacer la película de mi (inexistente) carrera deportiva, y aun así, con todas esas capas de patetismo, ironía y distorsión, creo que llegué a emocionarme un poco, a pensar en los entrenamientos con mi abuelo y en el parto de mi hija, y al final conseguí decir «sabremos cumplir» con bastante determinación.

7. Hace unos años, no me acuerdo cuántos pero todavía se jugaba con hinchada visitante, un amigo llevó a un amigo suyo peruano a ver Boca-Independiente. Lo pasamos a buscar por el hotel. Era un tipo de clase alta limeña, grandote, con una camisa Polo incandescente. Noté en sus rasgos algo levemente incaico, en la medida justa como para poder esconderlo, una abuela tapada, aunque en esa época leía mucho a Mario Vargas Llosa y a José María Arguedas y quizá me estaba haciendo un poco la película. Su forma de hablar era protocolar y entretenida, y tenía un cuento para todo. Mi amigo me contó que en Lima había jugado al fútbol con él, un picado informal entre sus amigos, y que tenían alcanzapelotas, y que a uno le decían «el Burgués» por la parsimonia con la que iba a buscar las pelotas.

Uno de los primeros cantitos que hizo la hinchada de Independiente fue: «Son la mitad más uno / Son de Bolivia y Paraguay / Yo a veces me pregunto / Che negro sucio, si te bañás / Boca que asco te tengo / Lavate el culo con aguarrás». En esa época, a mediados de los años 90, todavía no se paraba el partido porque se cantaban letras con contenidos racistas. Miré al peruano para ver si el cantito le producía algo. Es cierto que el cantito no mencionaba Perú, pero cualquiera sabe (cualquier argentino, al menos) que en el espíritu del cantito está incluido también Perú. De todas formas, al tipo no le molestó, o quizá no llegó a escucharlo.

En Independiente jugaba el «Palomo» Usuriaga. Me pregunto si alguno de sus compañeros le habrá tenido que explicar: cuando cantan «Olé olé olé / Negro Negro…» es bueno y es para vos; cuando cantan «Che, negro sucio» es malo, pero quedate tranquilo que no es para vos.

Si bien en esta materia las fechas siempre son inciertas, se supone que los cantitos contra Boca en relación con «los negros», Bolivia y Paraguay empezaron en la década de 1970. Este (con ritmo de carnavalito) fue el primero: «En Plaza Constitución / Hay un negro con un grabador / Si usted lo mira muy bien / Se peina como Gardel / Es un hincha de Boca / Que está esperando el último tren».

Las referencias a Bolivia y Paraguay empezaron unos años más tarde, cuando la inmigración desde esos países se volvió más numerosa.

Qué feo ser bostero y boliviano / Y en una villa1 tener que vivir / La hermana revolea la cartera / La vieja chupa pijas por ahí / Bostero, bostero, bostero / Bostero, no lo pienses más / Andate a vivir a Bolivia / Toda tu familia está allá.

En la Boca hay una banda / Una banda de bolivianos / Que cagan en la vereda / Y se limpian con la mano / El sábado a la bailanta / Se van a poner en pedo / Y se van de vacaciones / A las playas del Riachuelo.2 (Con el ritmo de la canción «La pollera amarilla»).

Los bosteros son negritos / Que viven en los ranchitos / Paraguayos, bolivianos / Para mí son africanos / Ay ay ay ay / En Argentina esos negros no hay.

Y estos cantitos no son solo para Boca. En Córdoba, por ejemplo, la hinchada de Talleres suele cantarle a Belgrano cosas parecidas, a tal punto que la dirigencia de este último club le otorgó al ex-presidente Evo Morales el título de socio honorario. Si bien la mención de Bolivia y Paraguay se limita a las regiones donde es notoria la inmigración desde estos países, casi todos los clásicos rivales –sean de provincia, ciudad o barrio– tienen incorporada la disyuntiva entre «negros» y «no negros» como parte de su antagonismo.

Por supuesto, estos cantitos recurren a generalizaciones, algunas parten de premisas falsas o desactualizadas y las paradojas son fáciles de encontrar. Muchos de los que cantan contra los «negros» de Boca serían considerados «negros » por otros tantos hinchas de Boca a los que supuestamente se les destina la canción. Boca es hoy el club más rico del país y tuvo de presidente a Mauricio Macri –luego presidente de la Nación– durante 12 años. Entre los comentarios de un video de YouTube en el que la hinchada de River canta «Andate a vivir a Bolivia», hay muchos hinchas del propio club que dicen que les da vergüenza que se cante esto. Y también hay varios que escriben desde Bolivia. Aclaran: «Yo soy boliviano pero de Santa Cruz, no somos collas, acá somos hinchas de River y del Blooming y usamos estas mismas canciones». El usuario Sergio Mojica dice: «Los bolivianos no somos todos así, hay un colegio Saint Andrews que tiene valores, pero eso no se refleja en los bolivianos que viven en Buenos Aires». El que subió el video le responde: «Esta canción es propia del fútbol argentino, y no tiene otro peligro más que el de una broma. Saludos y gracias por comentar».

El Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) establece sanciones para quienes «entonen a coro estribillos o canciones con contenido discriminatorio». Hoy los árbitros están obligados a parar el partido, aunque en algunos casos no hay consenso sobre qué es discriminatorio y qué es folclore. De todas formas, el problema de fondo, incluso desde lo lingüístico, no se arregla con una simple prohibición. «Tuvieron que pasar la Guerra de Secesión en el siglo xix, décadas de lucha del movimiento negro, la marcha sobre Washington desde Alabama, los discursos de Martin Luther King, para que nadie pudiera decirle nigger a un negro en Estados Unidos»3. Esto dijo la ensayista Beatriz Sarlo en el marco de un debate sobre el lenguaje inclusivo, pero la idea de fondo sirve también para este caso.

Nota: los fragmentos de este artículo forman parte del libro ¡Canten, putos! Historia incompleta de los cantitos de cancha (Gourmet Musical, Buenos Aires, 2020).

-

1.

Barrios populares de casas precarias [N. del E.].

-

2.

Pequeño río, muy contaminado, que conforma el límite sur de la ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata [N. del E.].

-

3.

B. Sarlo y Santiago Kalinowski: La lengua en disputa. Un debate sobre el lenguaje inclusivo, Godot, Buenos Aires, 2019.