Venezuela: ¿por qué no «bajan» de los cerros?

junio 2017

En entrevista exclusiva, el investigador analiza el papel de los sectores populares en las protestas de Venezuela, que ya llevan más de 70 días, con muertos y heridos, en el marco de una multiplicidad de crisis.

Mucho se habla, y se escribe, sobre la crisis venezolana pero faltan algunos eslabones. Entre ellos está la pregunta por los sectores populares: ¿participan de las protestas?, ¿cuál es su relación con la oposición?, ¿y con el gobierno de Nicolás Maduro?, ¿quiénes son y cómo operan los famosos «colectivos»? Alejandro Velasco, autor de Barrio Rising. Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela (2015), responde a algunos de estos interrogantes.

Una de las dudas que aparecen al leer sobre la crisis venezolana es qué factores sostienen a Nicolás Maduro en el poder. Siempre parece estar por caer y no cae, mientras la crisis se agrava. ¿Cuál es su interpretación?

Se combinan varios elementos. Por una parte, está el aparato estatal y la elite chavista. En la medida que vienen cerrándose espacios de maniobra en el plano doméstico e internacional, y tiene que recurrir más y más al autoritarismo, las figuras centrales del gobierno van atrincherándose al percibir una amenaza no solo a su permanencia en el poder sino verdaderamente existencial. Para algunos, es cuestión de principios: ante una oposición envalentonada y con amplio apoyo en el país y en particular en el extranjero, lo que está en juego es el legado de Hugo Chávez, en particular el avance hacia el estado comunal. Más allá de la oposición misma, esto siempre iba a significar una batalla contra la propia Constitución de 1999 –redactada en los comienzos de Chávez–, y con sectores internos del chavismo menos dados a la corriente socialista que a la de democracia participativa, base de esta Carta. De modo que, para los sectores más radicales, de cierta manera es un conflicto bienvenido aunque muy demorado, quizás demasiado para ser exitoso, pero darán la batalla de todas formas. Para otros, no obstante, el interés es más prosaico: los lazos de cuadros claves del chavismo con la corrupción desmedida –sea vinculada con el dólar preferencial o en algunos casos, con el narcotráfico– hace que cualquier salida del poder implique la cárcel, en Venezuela o en el exterior. De modo que la crispación del conflicto, vista en términos existenciales, tiende a cerrar filas, aunque por motivos muy diferentes.

Claro, hemos visto fisuras importantes en el chavismo, con gente que se ha desmarcado, como es el caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La fiscal ha mantenido una posición muy crítica frente a los dictámenes del Tribunal Supremo que invalidaban a la Asamblea Nacional, así como ante la convocatoria a la Constituyente y la represión de protestas. Pero por ahora no se han visto quiebres sustanciales. De cierta manera, incluso, las críticas de la fiscal, que por más duras que sean tienen poco peso jurídico más allá de palabras, benefician en parte al gobierno en el sentido de que demuestran cierta disposición a darle espacio a voces distintas dentro del aparato estatal. Pero es posible que la presión a la que se ha visto sujeta, especialmente en medios de comunicación del Estado, tenga mayores consecuencias, o bien que su ejemplo inspire más críticas e incluso quiebres claves. Por ahora, no obstante, son pocos esos ejemplos.

Por su parte, la oposición –aunque más unida que en años previos– peca como en otras oportunidades de exceso de confianza y cortoplacismo, en base su certeza de una victoria inminente. En esta oportunidad, esta dinámica ha sido alentada de manera acentuada y –estoy convencido– irresponsable, por voces como la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuyas declaraciones llegan a sonar más fuertes que las de la propia oposición. El acercamiento opositor al gobierno de Donald Trump, la emergencia de gobiernos de derecha en Brasil y Argentina, y los intentos de diálogo carentes de sinceridad por parte del gobierno debilitan cualquier incentivo tendiente a moderar posiciones y buscar espacios para negociar. Ante este escenario, el atrincheramiento por parte del gobierno tiene su espejo en la actitud, también atrincherada, del liderazgo opositor, del cual, de hecho, se nutre.

Por último, está el «factor pueblo». Como en otras oportunidades, las manifestaciones opositoras han sido multitudinarias. Pero a diferencia de otros momentos, estas han logrado mantener día tras día, durante mucho tiempo, niveles de participación importante. También tienden a incorporar sectores sociales más diversos que en el pasado, aunque resultaría exagerado decir que hay un verdadero cruce de clases. De hecho, la brecha entre sectores populares y la oposición se mantiene y se manifiesta en las calles. La oposición lo atribuye a temor o control social de los barrios, sea por el Estado en su función de distribuidor de recursos –los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)– o por los llamados «colectivos». De eso hay algo, pero está sobredimensionado, y creo que obedece más bien a una falta de capacidad de autocrítica por parte de sectores de oposición para entender por qué, luego de dieciocho años, y a pesar de la crisis severa, aún no han logrado encausar un mensaje que atienda a la enorme desconfianza por parte de sectores que no creen que la oposición reunida en la MUD abogue por sus intereses a futuro. Ante esa enorme falla, resulta mucho más fácil atribuir la falta de participación masiva de los sectores populares a un aparato coactivo.

Esto no solo se remonta a la polarización en la era chavista. La desconfianza por parte de sectores populares se extiende más allá, hacia sectores de clase media y alta cuyo discurso sobre derechos humanos y democracia tiende siempre a enfocarse en los derechos civiles y políticos más que los económicos y sociales. Pero incluso existe una deuda moral de la oposición vinculada a lo que fue la represión no solo durante el golpe de 2002, sino bajo el Caracazo de 1989, además de varias masacres en los años 80 y 90 que ponen en entredicho el apego real de sectores antichavistas hacia los principios democráticos que enarbolan. Todo eso impide una revuelta masiva por parte de sectores populares, lo cual tiende a darle márgenes de maniobra al gobierno.

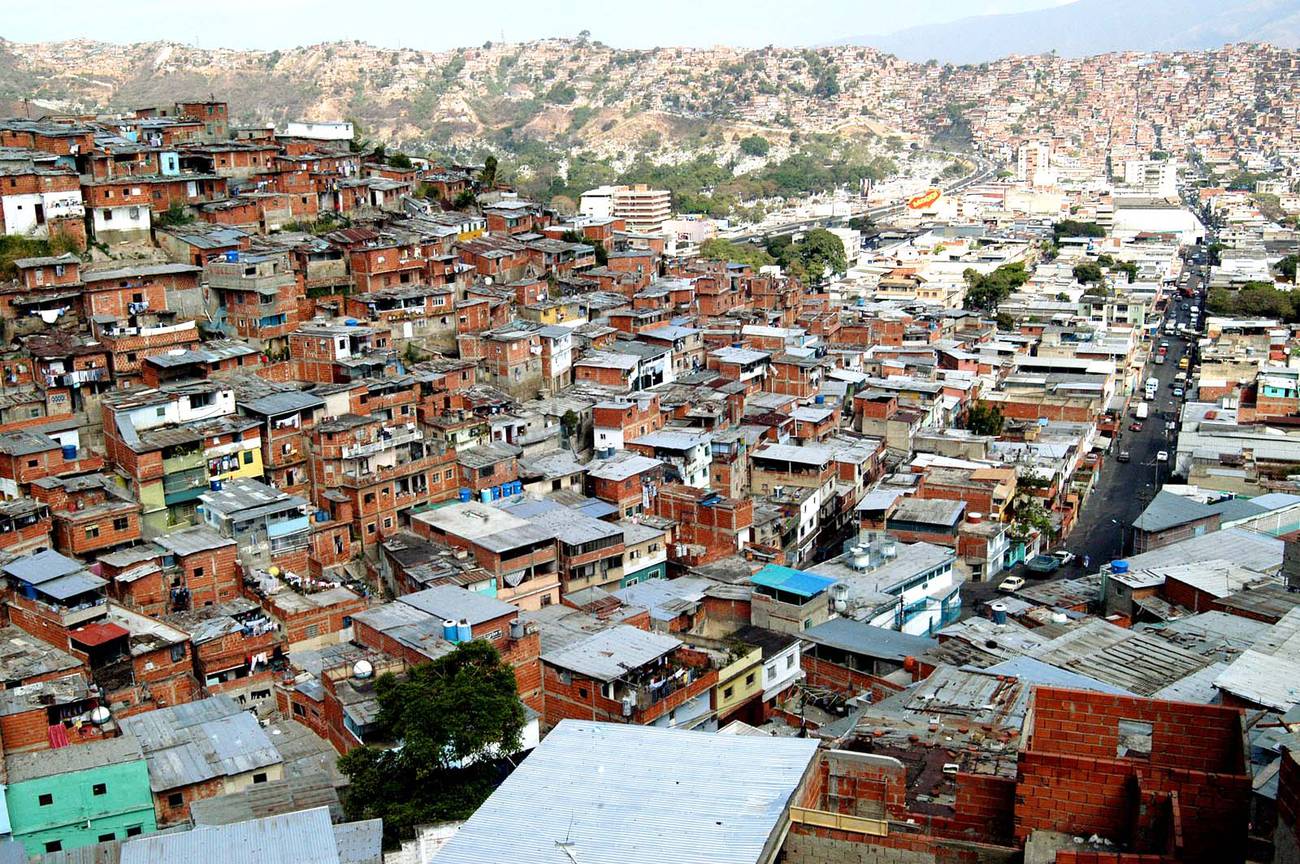

Vinculada a esta descripción que hace de los sectores populares, ¿por qué finalmente no «bajan» de los cerros, como suele decirse, dadas las privaciones crecientes provocadas por el descontrol económico?

Primero es importante entender que así como la oposición es heterogénea y en el chavismo hay diferencias importantes en su interior, los sectores populares son un actor complejo y a veces contradictorio. Dos ejemplos solo en Caracas: en 2015 la parroquia 23 de Enero, vista como un bastión de la revolución, votó mayoritariamente por la oposición en las elecciones parlamentarias. Y en el municipio Sucre, que abarca el barrio más grande de América Latina – Petare– gobierna la oposición desde 2008, aunque también allí operan consejos comunales muy afines al gobierno. Como esos hay muchos otros ejemplos importantes de zonas populares con representación política mixta, lo cual permite matizar sus repuestas ante la crisis, que de hecho son diversas.

Por ejemplo, si bien es cierto que no hemos visto participación masiva de parte de aquellos sectores más afectados por la severa crisis, sin duda sí hay protestas en los barrios. Tienden a verse más y más saqueos, sea de comercios o de camiones de abastecimiento. Esto ocurre de manera particular en el interior del país, donde el aparato de seguridad del Estado es más tenue que en las grandes ciudades. Además, se reportan disturbios en zonas del oeste de Caracas, de corte más popular, toda vez que el sistema de abastecimiento de comida en los barrios –los CLAP– presenta fallas y retrasos.

Por varios motivos, tales eventos no suelen contabilizarse como protestas. Uno, porque la oposición tiene interés en proyectar una imagen, sobre todo en el exterior, de organización, no-violenta, centrada en reclamos de tipo político: elecciones generales, libertad de los presos políticos, recuperación de poderes para la Asamblea Nacional. Son reclamos fácilmente entendidos como violación de derechos humanos en el ámbito internacional, por tratarse se derechos civiles y políticos más que económicos y sociales. Ante esto, si bien es claro que una rebelión popular masiva y multisectorial sería bienvenida por la oposición, también sería difícil situarla y canalizarla dentro de los marcos discursivos y estratégicos que se han trazado. De modo que esas protestas están latentes, pero aún circunscriptas a los márgenes.

Luego está el hecho que la idea de barrios que «bajan» está muy atada a lo que fue el Caracazo de 1989 y tiende a limitar lo que se imagina como protesta popular en Venezuela. Se piensa en términos de explosiones sociales masivas y repentinas, no como han venido trascurriendo en sectores populares propiamente identificados con los reclamos de la oposición: a cuenta gotas. Hoy, el tipo de protesta popular que se ve en sectores populares suele tener un carácter reivindicativo más que político partidista. Pero las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social muestran protestas continuas y a escala nacional; protestas barriales contra los efectos de la escasez, la inflación, el colapso de servicios públicos, etc. De modo que los barrios han venido protestando y seguirán haciéndolo.

Pero, y esto es clave, una cosa es la protesta ante el gobierno, y otra la protesta anti-gobierno. En el pasado reciente, cuando la oposición logró una incidencia importante en sectores populares, lo consiguió enfocando su mensaje precisamente en aquellos reclamos que tienen eco en los barrios. Pero tiende a perder terreno cuando se aleja de estos y se enfoca en demandas de corte más político: cambio inmediato del gobierno, cese de la represión y violencia del Estado, ausencia de representación política. No es que estos sean temas que no importen en sectores populares. Todo lo contrario: precisamente estas fueron las bases sobre las cuales Chávez en su discurso y, por un tiempo en la práctica, logró el apoyo de estos sectores otrora marginados por las elites políticas y sociales. Pero hoy, el foco en la condena hacia el Estado por su represión de la oposición –sin duda correcto en principio– luce en los barrios como privilegio de clase, ya que la violencia y el abuso policial es pan de cada día en los sectores populares. Y ante ese escenario vemos el repliegue de las protestas puntuales en estos sectores, ya que, por más grave que sea la crisis, no van a apostar a un cambio de gobierno sin alguna señal más o menos concreta sobre lo que vendría, y encima con gente al mando que por décadas ha demostrado poca voluntad de acercamiento y menos aún de comprensión de las exigencias de los sectores populares; que no se esforzó en entender por qué Chávez logro cautivar los sueños de tantos venezolanos, lo que no ocurrió por meras dádivas, por carecer sofisticación ni por ser «enchufados».

Esto es lo que subyace lo que refería arriba: la desconfianza. Sin duda, en los barrios, el gobierno no solo está debilitado, sino desprestigiado, incluso entre los chavistas más comprometidos, para quienes el gobierno reacciona con timidez e incoherencia ante lo que perciben como una oposición violenta. Pero las encuestas demuestran que la oposición cuenta con una clara mayoría de aproximadamente 55% de apoyo contra un 15-20% del gobierno. Significa que a pesar de la crisis, una parte de la población otrora simpatizante del chavismo y hoy decepcionados con el gobierno, aun no se decide a apoyar a la oposición. Y ciertamente, van a pensarlo muy bien en el marco de protestas que se tornan más y más violentas, de manera particular en momentos como el actual en el que las protestas van dirigidas a cambiar el gobierno sin una idea más clara del futuro.

¿Hasta qué punto funcionan los CLAP y los colectivos como mecanismos de disciplinamiento social?

Sin duda existen esos mecanismos pero su impacto, en particular el de los llamados «colectivos», está sobredimensionado en el discurso y en el imaginario opositor y en sus ecos en el exterior. Unos días atrás, por ejemplo, un dirigente opositor tildó a la Guardia Nacional de «colectivos», mientras que hace unas semanas corría una cifra, en reconocidos medios internacionales, que indicaba que los colectivos «controlan» el 10% del país. Más allá de grandes interrogantes no solo sobre cómo se llega a ese porcentaje, sino lo que se define por «control» –territorial, demográfico, operativo– este tipo de análisis también apunta a un sujeto homogéneo que no se ajusta a la realidad. Aunque comparten características –entre ellas la más destacada, claro está, es el uso de armas de manera para-estatal– lo cierto es que existe gran variedad entre grupos que se autodenominan «colectivos» o así son conocidos. En su mayoría, se identifican con el gobierno, pero difieren tanto en su nivel de apoyo como en los motivos por cuales lo hacen, especialmente en momentos de abierto conflicto como el actual.

En términos muy generales, podemos hablar de tres tipos de colectivos: un grupo es de larga data, con orígenes anteriores al del chavismo. Tanto en ideología revolucionaria como en disciplina táctica están muy bien formados, y se remontan a la experiencia de las guerrillas de los años 60 de la que toman inspiración. También llevan adelante un trabajo social importante, además del de vigilancia contra bandas delictivas en los espacios donde operan, lo que les da legitimidad entre sus vecindarios, con excepciones, claro está. Estos grupos han chocado con el aparato estatal chavista, incluso con Chávez en su momento, toda vez que critican la falta de compromiso ideológico de la elite gubernamental en el marco de la corrupción galopante, porque reivindican su autonomía respecto del orden jerárquico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y porque sobrepasan el control sobre las armas que Chávez quería canalizar, sin éxito, hacia las fuerzas armadas. De hecho, si bien otros componentes del aparato represivo del Estado tienen vínculos cercanos con colectivos, las fuerzas armadas por lo general los ven negativamente. Esto explica la dinámica que los hace salir y tomar acciones durante momentos de alto conflicto: menos en apoyo a Maduro que en defensa de lo que entienden que es una campaña militar sin cuartel para neutralizarlos en un contexto de transición.

Otro grupo surge entre 2007 y 2012, en pleno auge chavista. Toman como modelo al grupo anterior y desarrollan ciertas funciones similares de defensa en espacios muy reducidos junto a un trabajo social donde operan, pero su posicionamiento ideológico es mucho más comprometido con el «socialismo del siglo XXI»; es decir, mucho más allegados al chavismo y menos autónomos. Muchos están compuestos por gente más joven que los primeros colectivos, con menos trayectoria de lucha social en sus comunidades, pero dispuestos a desarrollarla en el marco de lo que fue la bonanza de recursos de esos años. A medida que esos recursos han escaseado bajo el gobierno de Maduro (e incluso antes), y por carecer de una base ideológica fuerte e independiente, algunos han ido pasando a actividades delictivas, haciendo uso de sus contactos en el gobierno, de su armamento y de su control de espacios reducidos.

Por último están lo que podemos llamar colectivos disfrazados. Surgen con la implementación del llamado Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP), bajo el cual fuerzas especiales entran en barrios para desarticular supuestas bandas criminales, y a menudo sus acciones terminan en matanzas. En el marco de estos OLP, sectores de la policía han tenido contacto con colectivos en zonas donde operan, en principio para tratar de evitar enfrentamientos, pero en ese contexto, han ido también apropiándose de tácticas y accionarios de paravigilancia que utilizan los colectivos, pero ya con un fin netamente represivo. Además, con sus acciones ya no solo de intimidación sino de choque e incluso de intimidación de zonas opositoras confirman el imaginario extendido sobre los colectivos: el monstruo latente bajo la cama. A partir del ciclo de protestas de 2014, comenzamos ver a estos grupos, propiamente parte del gobierno pero que se arropan en la nomenclatura y accionar de grupos civiles armados, vestidos de civil y rodando en grupos de motorizados.

En este momento de crispación, los tres grupos están activos, pero su función es más bien de choque. De hecho, si las elites chavistas se aferran aún más al poder en la medida que el conflicto se torna más crítico, para aquellos percibidos como «colectivos» la dinámica de vida o muerte es aún más férrea, aunque difieran en sus motivos para actuar. La confusión sobre quién o qué son verdaderamente colectivos deja entrever que, en un contexto de transición, las fuerzas armadas –cuya relación con los ellos de por sí es tumultuosa ya que los ven como usurpadores de sus funciones– tendrían amplio espacio de maniobra para neutralizar cualquier cosa considerada bajo ese nombre. Esto, claro, tiende a profundizar aún más la sensación de defensa existencial por partes de colectivos que no obstante tienen numerosas críticas a Maduro y la cúpula chavista, sea por corrupción o por falta de compromiso revolucionario.

Más allá de esto, pensar que miles o millones de personas en los barrios no protestan aun cuando quieren hacerlo por estar atemorizados resulta más bien una manera de postergar, de nuevo, la pregunta acerca de por qué, a pesar de la crisis, y luego de más de tres lustros, la oposición no logra motivar a sectores populares decepcionados con el chavismo para que se arriesguen en las calles, así como lo han hecho en muchas oportunidades. Y así, resulta más fácil imaginar que debe ser o por estupidez o por miedo que no salen de manera masiva. El miedo, en particular, no ha sido un factor limitante en otras protestas previas. Para entender esto basta, de nuevo, ver los niveles de protesta reivindicativa, por lo demás altísimos, así como el día a día de violencia y represión policial en los barrios, las cuales no concitan ni una mínima parte de las críticas que Almagro, Human Rights Watch, Amnesty International o un sin fin de otras organizaciones le reserva a la oposición movilizada en las calles.

¿Y los CLAP?

Los CLAP ejercen esa función de control social de manera más clara y con mayor impacto, ya que cubren mucho más territorio y, además, implican ayuda que se torna más crítica y necesaria en la medida que la crisis empeora. No por nada hubo un repunte importante en la aprobación de Maduro a principios de año, que coincidió con un operativo masivo y exitoso de distribución de los CLAP. Pero también es un mecanismo de doble filo. Mientras más se crea en los CLAP una expectativa de ayuda crítica y puntual, más precisa el gobierno darle un seguimiento oportuno. En la medida en que no lo hace, se vuelve no solo posible sino probable que este vínculo con el gobierno se deshaga y la gente salga a protestar. De hecho, ya hay reportes de sectores populares que protestan por las fallas en la distribución de los CLAP que se van entrelazando con las protestas de corte más cívico y político. Si persisten las fallas, y se derrumba la expectativa de ayuda, ese control que vienen ejerciendo los CLAP se esfumará.

¿Qué perspectivas imagina para la coyuntura venezolana actual?

Todo apunta a un escenario de más confrontación, lo cual, de hecho, marca un hito en la trama reciente de Venezuela. Lo que se comenta poco es que, dada la intensidad de la polarización, protesta y conflicto que ha vivido el país en las últimas dos décadas (e incluso antes), a lo cual se le suma el número descomunal de armas en la calle y los altísimos índices de violencia delictiva, resulta insólito que la tensión social y política no haya pasado a mayores, incluso a una guerra civil. Lo cierto es que en momentos en los que también se hablaba en términos del todo o nada, del fin del mundo, de un desenlace final ante un tablero cerrado –como en 2002, 2007 o 2014 – Venezuela y su gente, a pesar de todo, encontraron cómo frenar en el barranco.

Hoy estamos ante una coyuntura muy diferente de instancias previas de crispación, protesta y violencia. El gobierno no solamente está débil en cuanto a apoyo popular sino ante un panorama geopolítico completamente adverso, y con muchos de sus cuadros inmersos en la corrupción, lo cual reduce la posibilidad de inmunidad ante un contexto de transición. El gobierno se muestra arrinconado y sin ningún interés en negociar de buena fe, ya que lo que está en juego es el todo. Por eso hace uso de todas las piezas que controla en el aparato institucional para intentar frenar esa debacle total, aceptando los costos de legitimidad que esto conlleva en el ámbito doméstico e internacional. Claro, de parte de la oposición, con más apoyo que nunca dentro y fuera de Venezuela, tampoco hay voluntad alguna de negociar. Primero por cuestiones de principios –del tipo «la democracia no se negocia», aunque qué entienden por democracia está en entredicho– pero más que todo, por sentirse próximos a la victoria final.

No obstante, también es cierto, aunque resulte difícil aceptarlo, que, como mencionamos, ni la oposición ni el gobierno cuentan con el poder abrumador para salir victorioso. Por eso se estancan en una brutal lucha de trincheras sin un desenlace claro. El gobierno juega al desgaste opositor. La oposición a un quiebre decisivo dentro del gobierno –por ejemplo de fichas claves, especialmente en las fuerzas armadas– y al aumento de las protestas en sectores populares que obliguen a reprimirlas tal como se ha venido haciendo con las protestas más convencionalmente asociadas con la oposición. Eso le restaría muchísima credibilidad entre sectores que si bien mantienen serias críticas y desilusión, aun no se deciden del todo a apostar por una alternativa de gobierno opositora.

El comodín es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más y más resulta evidente y conocido, no solo a escala internacional sino en la propia Venezuela, sobre todo entre aquellos que simpatizan o simpatizaron con el gobierno, que sus cúpulas están metidas de pleno en actos de corrupción, especialmente en el tráfico de alimentos y de divisas que afecta de manera más directa a sectores populares. Pero al contrario de las elites civiles chavistas, los militares saben que son una ficha de negociación precisamente por controlar las armas del Estado y estar en la posición, en un momento dado, de dirigir esas armas en función de una «pacificación» de sectores, por ejemplo los colectivos, que se opongan de manera violenta a una transición. De hecho, la oposición mantiene lazos con la jerarquía militar y pide públicamente que se manifieste abiertamente contra el gobierno. Y puede que lo haga, pero más allá de la paradoja de una oposición que por años ha criticado al componente militar por sobreponerse al civil, quienes sufrirán las consecuencias son esos mismos sectores populares de los que tanto se habla. Vale recordar las palabras que el entonces flamante presidente Carlos Andrés Pérez, en vísperas de lo que sería el Caracazo de 1989, le apuntó a un dirigente de Acción Democrática: «Cuando el ejército sale a la calle, es a matar gente». De modo que no sirve hablar de ángeles y demonios en Venezuela. Quienes ayer enarbolaban los derechos humanos hoy los violan, y viceversa. Y el precio siempre lo pagan de manera marcada esos barrios de los que tanto se habla, y a los que tan poco se escucha, y menos aún, se entiende. Esto es, en resumidas cuentas, el nudo y tamaño de nuestra crisis.

Alejandro Velasco es historiador y profesor en la

Universidad de Nueva York (NYU). Es editor ejecutivo de NACLA Report on the

Americas.