De Iván el Terrible a Vladímir Putin: Rusia en la perspectiva del sistema-mundo

Nueva Sociedad 253 / Septiembre - Octubre 2014

¿Por qué Rusia es tan grande, ambiciosa y, al mismo tiempo, tan insegura de su estatus global? ¿Por qué surgieron figuras como Iván el Terrible, Pedro el Grande, Lenin, Stalin o Putin? Pero también ¿por qué el proceso de democratización sufrió tantas vacilaciones? Se puede analizar provechosamente el caso de Rusia como un ejemplo de Estado semiperiférico en la economía-mundo capitalista. Esta es la apuesta de este artículo, que lee la historia rusa en el largo plazo, con la convicción de que Rusia cambia con el mundo, pero el mundo también cambia con Rusia.

Rusia ha seguido un inusual itinerario histórico. Muchos sostienen que se trata de un itinerario especial. Sin embargo, la lectura de discursos sobre el espíritu nacional excepcional, desde el español Miguel de Unamuno hasta el brasileño Gilberto Freyre, nos lleva a pensar que, a fin de cuentas, tal vez la Rusia de Dostoievski no sea tan excepcional. Los eruditos literarios podrían sugerir sin dificultad grandes nombres y discursos similares para Italia y Polonia, Egipto e Irán, la India y China, o incluso para la Alemania anterior a su contundente unificación a manos de Bismarck. Nótese que todas estas formidables tradiciones pertenecen en su mayor parte a países que aspiraron a la grandeza o fueron grandiosos en el pasado, pero que en la era moderna se enfrentaron al desafío de la supremacía occidental y, en su mayor parte, anglosajona. Llamamos a esos países «semiperiféricos»1. Su típica reacción condujo a las campañas en favor del «desarrollo» o a la reivindicación de sus propias «modernidades».

Es innegable que, desde 1917, Rusia se ha destacado entre los nombres de esta larga lista por haber sido pionera en la instauración de un régimen «comunista» (algunos historiadores hablan incluso de «civilización comunista») y por haberse «desarrollado» hasta convertirse en una auténtica superpotencia militar-industrial. Más tarde, tras el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991, las repúblicas que la habían conformado se «des-desarrollaron» para devenir otra vez en algo más parecido a América Latina que a las tierras prometidas de América del Norte. Hoy, Rusia parece resuelta a ponerse de pie una vez más. Daremos una explicación materialista y relacional a esta trayectoria en cierto modo excéntrica, valiéndonos de la morfología centro-periferia del sistema-mundo moderno.

Un arduo esfuerzo

Comencemos por los estereotipos más conocidos. ¿Por qué Rusia es tan grande y populosa en comparación con otros países eslavos? ¿Por qué sus gobernantes más destacados –Iván el Terrible y el zar Pedro I, Lenin y Stalin, o Putin en la actualidad– parecen tan ferozmente despóticos y tan obsesionados con el Occidente, al que se resisten y emulan a la vez? Para dar una respuesta significativa a estos interrogantes, es preciso desandar la formación del Estado ruso hasta sus inicios, en los albores del siglo XVI, cuando comenzaba a tomar forma el propio mundo moderno.

El principado medieval de Moscovia estaba a una distancia remota del resto del mundo y no era particularmente significativo. Pero lo cierto es que, en aquel entonces, ni Inglaterra, ni Francia, ni la España en ciernes pesaban demasiado en los asuntos mundiales. La Eurasia premoderna tenía su centro en el Este: en Bizancio y en Persia, así como en la excepcionalmente populosa e inventiva China. Desde la Antigüedad, las grandes extensiones eurasiáticas caían una y otra vez bajo el dominio de conquistadores mundiales, ya fueran los asirios, los romanos o los árabes. En los primeros años del siglo XIII, los nómades mongoles y turcos crearon violentamente el último de estos imperios-mundo2.

Los historiadores liberales de los siglos XIX y XX lamentaron las invasiones nómades porque estas habían abortado el feudalismo ruso de estilo occidental, para añadir a cambio una veta bárbaramente «asiática» a las tradiciones del país. Estas aseveraciones son anacrónicas en la medida en que leen en una historia anterior la jerarquía moderna de poder y prestigio. En tiempos medievales, el «legado de Gengis Kan», de origen asiático, significó en realidad la difusión de prácticas gubernamentales avanzadas de la época, que habían surgido en China, Persia y Bizancio: un sistema tributario basado en el censo poblacional; un esquema flexible de movilización militar que combinaba reclutamientos de caballería con un ejército de guarnición permanente; una tolerancia relativa extendida a las minorías religiosas y étnicas que pagaban tributos; ciudades imperiales donde se congregaban los artesanos y los mercaderes; un cuerpo de protoburócratas que servían personalmente al gobernante y, además, la subordinación forzosa de las rebeldes elites feudales al monarca central.

Estas innovaciones no eran exclusivas de Oriente. Los Habsburgo de España siguieron un designio institucional similar en Occidente. Durante el siglo XVI, lanzaron su propia campaña en gran escala para hacer de España un imperio-mundo católico. En el transcurso de una lucha prolongada, la coalición de otros soberanos europeos –algunos protestantes (Países Bajos, Inglaterra, Suecia) y otros católicos (entre los que se destacaba Francia)– logró frenar la puja de los Habsburgo por el poder universal. A raíz de estas dilatadas y costosísimas guerras, todos los soberanos europeos se vieron obligados a pedir préstamos a los banqueros y grandes comerciantes. En el largo plazo, el impasse geopolítico de Occidente mejoró con creces la capacidad de negociación de los capitalistas cosmopolitas frente a los gobernantes estatales. La mercantilización de la guerra abrió las puertas para que los capitalistas europeos erigieran su propio sistema-mundo, en algún momento entre 1500 y 1650. A diferencia de todos los imperios-mundo anteriores, basados en la brutal exacción militar del tributo, este nuevo sistema era una economía-mundo capitalista con varios Estados rivales, y por ende ofrecía a los capitalistas numerosas oportunidades de maniobra en el afán de obtener ganancias y seguridad3. La economía-mundo capitalista estuvo globalmente integrada desde el comienzo, aunque habría de permanecer limitada al Atlántico durante otro par de siglos debido a que los imperios territoriales asiáticos eran todavía demasiado formidables para las flotas y los arcabuceros de Occidente. El corazón de este novedoso sistema-mundo se localizó en los Estados europeos basados en el comercio marítimo, principalmente en los Países Bajos e Inglaterra, que concentraban capitales de inversión y aptitudes tecnológicas avanzadas. Esos Estados lideraron la resistencia contra los Habsburgo –que pretendían fundar su propio imperio-mundo– y, en consecuencia, también optaron por abrazar el protestantismo. Las zonas periféricas proveedoras, que se extendían hasta América por un lado y hasta el Báltico oriental por el otro, se especializaron en la exportación de cultivos comerciales producidos mediante el trabajo forzado de esclavos o campesinos siervos.

Al abrigo de su remota distancia geográfica, Rusia no desempeñó papel alguno en esta temprana escena capitalista. Lejos de ello, los príncipes de Moscú habían puesto manos a la obra para erigir su Estado sobre las ruinas de la Horda de Oro turco-mongola. Alrededor del año 1500, la consolidación política de Moscovia se fortaleció significativamente gracias a las nuevas armas de fuego, lo que condujo a la formación de ejércitos permanentes y a la centralización de los ingresos fiscales necesarios para financiarlos4. Pronto los rusos se encontraron en una posición excelente para lanzar su propia Reconquista5 en el Este y el Sur, contra el azote secular de las invasiones nómades. Ejerciendo presión en la dirección inversa, a lo largo de las antiguas rutas nómades, los rusos se internaron cada vez más en la Gran Estepa y Siberia con el fin de ganar vastas expansiones fértiles para la colonización agrícola. Cuantas más tierras se pusieran al resguardo de las incursiones nómades, más alimento habría para los campesinos, que a su vez proveerían más impuestos y reclutas para el ejército en beneficio del imperio. Así fue como los zares rusos emergieron del tumultuoso siglo XVI en posesión de un reino inmenso y despóticamente centralizado, en una puja no muy diferente de la que habían emprendido los sultanes turcos o los reyes de España.

Sin embargo, el ascenso de Rusia no dejaba de ser precario. Iván el Terrible finalmente perdió sus guerras livonas en el Báltico, y poco después, en la década de 1610, el propio Kremlin de Moscú fue ocupado durante un breve periodo por bandas de aventureros polacos y suecos. No obstante, el hecho de que Rusia lograra conquistar vastas extensiones hacia el Este y hacia el Sur, pero fuera repelida en el frente occidental, tal vez haya sido, paradójicamente, un golpe de buena suerte histórica en el más largo plazo. Comparemos con Polonia, por ejemplo. Esta otra gran potencia eslava del siglo XVI se manifestaba como lo opuesto de Rusia desde el punto de vista político y cultural: mucho más occidental en su religión y su cultura, profundamente enzarzada desde el comienzo en la diplomacia y el comercio europeos, y para colmo con una elite dirigente –la szlachta, su célebremente numerosa aristocracia guerrera– libertaria hasta el escándalo. Pero Polonia, que alguna vez había sido el Estado europeo de territorio más extenso, fue borrada del mapa hacia fines del siglo XVIII, mientras el Imperio Ruso prosperaba en medio de un gran esplendor.

No obstante, la comparación entre Rusia y Polonia no sustenta en absoluto el argumento simplista según el cual el despotismo ofrece por sí solo una ventaja superior a los Estados. Consideremos la rápida decadencia de otro peso pesado regional, el Imperio Otomano. Los despóticos sultanes, la libertaria nobleza polaca, o bien, para el caso, la oligarquía de los «grandes» de España, compartieron un solo rasgo durante los siglos XVI y XVII: la temprana integración directa en los mercados capitalistas mundiales. Ni los encomenderos ibéricos, ni la szlachta polaca, ni los beys y ayans provinciales otomanos eran en absoluto capitalistas. Su meta en la vida no era la acumulación ininterrumpida de capital, sino más bien el tradicional autoensalzamiento de los potentados feudales. Sin embargo, la participación en el comercio mundial les ofrecía ahora una vía menos problemática para el logro de estas metas que la tradicional y a menudo aventurada revuelta feudal.

La dinámica de exportar cultivos comerciales por vía de los servicios que prestaban los mercaderes occidentales en su afán de lucro pronto tentó a los señores feudales a importar artículos de lujo. Pero este fabuloso beneficio de corto plazo acarrearía consecuencias siniestras en el largo plazo:

- La mano de obra agraria fue violentamente reducida a la servidumbre y la esclavitud para explotar plantaciones con el objeto de financiar el consumo ostentoso de los señores. Esa era la única manera de maximizar las ganancias, ya que los señores de las zonas periféricas no estaban en condiciones de controlar los términos del comercio mundial.

- El empleo de mano de obra barata y forzada conducía invariablemente al uso de tecnología rudimentaria.

- Las ciudades y las industrias nacientes decayeron porque los potentados rurales preferían establecer un trato directo con los capitalistas extranjeros en lugar de fomentar el desarrollo de clases medias potencialmente firmes y enérgicas.

- En consecuencia, los gobiernos centrales fueron quedándose sin recaudación impositiva y vieron reducidas sus capacidades en la misma proporción, lo que benefició de hecho a los potentados provinciales, que contaban con sus propios ejércitos privados y acceso directo a los mercados mundiales.

Ya en los tiempos modernos, cuando la soberanía estatal pasó a depender de recursos bélicos tan costosos como la artillería y la armada, la otrora espléndida caballería polaca y los jenízaros otomanos se quedaron con escasas chances de dar batalla6. Rusia, en contraste, continuó sumando territorio y recursos durante los siglos XVIII y XIX, en gran parte a costa de sus debilitados vecinos: Polonia, Turquía e incluso Suecia, que alguna vez había sido el poder dominante en el Báltico.

Los campesinos de Rusia también debían soportar los padecimientos de la servidumbre y el reclutamiento militar masivo, mientras que los comerciantes del país no podían aspirar a la prominencia que caracterizaba a sus homólogos occidentales. Lo que diferenciaba a Rusia era la ininterrumpida capacidad de sus gobernantes para mantener a raya los intereses de la elite, subordinados a las metas del Estado (es decir, de los zares). Las reformas zaristas ilustran espléndidamente este punto. El zar Pedro I pasó a ser «el Grande» entre las décadas de 1690 y 1720, y no solo porque hubiera reconocido la urgencia de importar innovaciones militares y administrativas desde Occidente. Muchos gobernantes, incluidos los reyes polacos electos y los sultanes otomanos hereditarios, reconocían la necesidad de ponerse a la altura de Occidente. Sin embargo, por irónico que parezca, los que se hallaban más próximos a Occidente no lograron acumular los recursos necesarios para financiar sus ambiciones occidentalizantes porque sus reinos ya se habían acoplado a los mercados capitalistas desde el extremo periférico. Huelga decir que una occidentalización exitosa requería algo más que determinación y visión. Exigía recursos para vencer la oposición interna de las elites «tradicionalistas» en defensa de aquello que en realidad las había convertido en elites: sus antiguos privilegios y razones de fe ideológica. Las reformas absolutistas de los imperios no occidentales, como quedó demostrado en la Rusia de Pedro y en el Japón de la era Meiji un siglo más tarde, constituyeron necesariamente revoluciones desde arriba que se valieron del terror en aras de construir un Estado mucho más fuerte.

Poder estatal y desarrollo

La posición ideológica prevalente hoy en día identifica el éxito económico con la democracia liberal. Coincidimos en la idea de que es maravilloso que el Estado se vea obligado a emitir garantías contra sí mismo. Sin embargo, el balance de la evidencia histórica demuestra que la cooperación entre los Estados y los capitalistas en pos del establecimiento de un poder social con una efectividad más racional ha sido un acontecer predominante solo en los países centrales. Y la modernización no se reduce a esa historia. La historia periférica del colonialismo y del debilitamiento del Estado es igualmente moderna. La teoría liberal estándar de la modernización no es completamente falsa en la medida en que capta muchos procesos reales (y no tan reales) de la evolución capitalista en los países centrales. Pero esta teoría comete el error de aplicar su visión optimista e ideológicamente prescriptiva al resto del mundo, donde muchos de los mismos procesos siguen un vector opuesto, orientado hacia la formación de Estados más débiles y «corruptibles», la falta de calificación técnica de los sectores económicos que se especializan en mano de obra barata y la constitución de una ciudadanía endeble. La escasez de garantías públicas y de derechos efectivos no puede atribuirse a defectos culturales del «tradicionalismo». Estas situaciones son características de aquellas zonas del mundo donde estrechas elites oligárquicas imponen precariamente sus designios sobre poblaciones empobrecidas cuyo enojo representa un peligro.

Los países semiperiféricos forman parte de un nivel intermedio en el que encontramos características tanto del centro como de la periferia. Esta combinación inestable generó algunos de los ejemplos más espectaculares de movimientos de liberación, así como de dictaduras. En Rusia y otros países semiperiféricos, los esfuerzos por obtener posiciones más fuertes en el sistema-mundo produjeron una y otra vez fuertes regímenes dictatoriales, en un espectro que abarca desde monarquías hasta revoluciones. Las diversas «dictaduras desarrollistas» buscaron la transformación concentrando en sus manos las estructuras políticas, económicas y militares. Desde el punto de vista ideológico, tal concentración de poderes siempre llevó aparejado un nacionalismo asertivo y el culto al «gran líder»: los «emperadores revolucionarios», desde Napoleón hasta Stalin, Atatürk, Nasser o Perón.

Un rasgo fundamental del sistema-mundo moderno es su funcionamiento a través de múltiples Estados. Estamos tan habituados a esta situación que muchos la dan por sentada, pero en realidad es única en la historia escrita. Los sistemas premodernos tendían a devenir en imperios-mundo, como Roma, China o el califato islámico. En muchos de estos imperios-mundo existían elementos capitalistas; sin embargo, el capitalismo no podía adquirir una posición dominante en la medida en que los imperios-mundo tuvieran facultades para expropiar a los capitalistas a su antojo, o bien, como sucedió en las recurrentes «épocas oscuras», porque los imperios se volvían demasiado caóticos para sostener la empresa capitalista. En los tiempos modernos, la economía-mundo capitalista también ha presenciado varios intentos mayúsculos de convertirla en un imperio militar: Carlos V de España, Napoleón, Adolf Hitler. En cada oportunidad, la resistencia capitalista a la amenaza de conquista mundial era emprendida por una amplia y oportunista coalición de Estados, cuyo líder, después de la victoria, avanzaba hacia la posición hegemónica especial de innovador capitalista y custodio principal del sistema: las Provincias Unidas (Países Bajos) en el siglo XVII, Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos después de 19457.

En sus primeros años de romanticismo, el Estado bolchevique también amenazó con poner fin al capitalismo mediante la conquista o «la exportación de la revolución». Pero los propios bolcheviques pronto cambiaron el rumbo en una dirección más «realista», que reflejaba las constricciones estructurales del sistema-mundo capitalista. Cabe señalar que Rusia llegó a las cumbres históricas de sus glorias precisamente en los periodos en que la zona central del capitalismo se hallaba sumergida en violentas luchas por la supremacía, y en consecuencia recibía con beneplácito a aliados externos con el poderío militar ruso. Los altibajos geopolíticos del sistema-mundo moderno abrieron recurrentes oportunidades para que Rusia desempeñara un papel importante en los asuntos mundiales. No es casualidad que los ciclos modernizantes de Rusia parezcan sincronizados con los ciclos hegemónicos del centro capitalista.

En cada oportunidad, Rusia se vio obligada a acumular fuerzas con miras a aprovechar esas oportunidades geopolíticas. Esto siempre requirió campañas vigorosas para promover un nuevo ejército y un aparato estatal fortalecido, así como recaudaciones impositivas y bases productivas adecuadas para la época. De ahí los déspotas hiperactivos y transformadores: Iván el Terrible, Pedro el Grande, Stalin. Su aparición en los momentos de ascenso del poder estatal ruso no fue casual. La recurrencia de gobernantes despóticos y activos está ligada a la típica estrategia semiperiférica de compensar la falta de recursos capitalistas con un incremento de la coerción. En las tres instancias, los saltos hacia el siguiente estadio de centralización estatal y poder militar se apoyaron en medidas inmensamente opresivas que apuntaban a expoliar a los campesinos de todos los recursos humanos y fiscales que fuera posible extraer de ellos8. Pero entre los gobernantes del Estado y el pueblo llano siempre se interpusieron elites de diferentes tipos. Todo esfuerzo contundente que apuntara a elevar la posición de Rusia en el sistema-mundo tenía que comenzar por el desbaratamiento de las viejas elites y su reemplazo por nuevos cuadros cuyas aptitudes, identidades y organización grupal fueran congruentes con las metas de la reforma estatal. En consecuencia, cada modernización rusa implicó algún tipo de revolución desde arriba, o bien, en el caso de los bolcheviques, una tremenda revolución popular desde abajo, seguida de la revolución estalinista desde arriba.

La oleada bolchevique

Si bien aún era una gran potencia, la Rusia de 1900 se mostraba insegura de su estatus en relación con Occidente. En el plano interno, el imperio ruso se veía asediado por las enormes disparidades entre los ricos y los pobres, el descontento político, la brutalidad policial, una burocracia que era en general inerte y corrupta, así como una embarazosa insuficiencia en materia de progreso tecnológico, aunque contara con algunos excelentes académicos e ingenieros. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por fomentar las industrias modernas, tanto el presupuesto ruso como las elites dominantes dependían de las exportaciones de granos y minerales. En resumen, todo indicaba que Rusia estaba quedando rezagada con respecto a Occidente mientras se desplazaba en dirección a la periferia.

Un siglo más tarde, alrededor del año 2000, la larga lista de problemas que aquejaban a la Rusia poscomunista parecían ser los mismos o incluso peores. ¿Acaso nada cambia nunca? Sí y no. Por un lado, los problemas actuales de Rusia no dejan de ser las típicas dificultades que atraviesan todos los países semiperiféricos. Pero por otro lado, el mundo propiamente dicho ha experimentado profundos cambios durante el siglo XX, en el que la Rusia soviética desempeñó un papel muy significativo.

Repasemos los hechos claves. En 1917, los bolcheviques eran apenas una más entre varias corrientes radicales. Se reivindicaban como el partido de los trabajadores, pero en realidad la mayoría de los cuadros revolucionarios bolcheviques emergieron de la intelligentsia, los frustrados profesionales con alto nivel educativo cuyas modernas carreras de ingenieros, científicos, maestros, médicos y abogados se topaban con obstáculos infranqueables en el marco del viejo orden aristocrático, o bien eran inexistentes en la estructura de los reducidos mercados. Podríamos aseverar que el gobierno zarista no era tan inerte e incompetente como se lo retrató más tarde. Desde que Rusia sucumbiera ante la superioridad tecnológica de los invasores franco-británicos en la humillante Guerra de Crimea de 1853-1856, el zar Alejandro II «el Libertador» y sus sucesores habían impulsado ambiciosas reformas que permitieron mantener al país como una gran potencia e incluso expandir sus territorios en el Cáucaso y Turkestán9. Pero las reformas del antiguo régimen colisionaban invariablemente con diversos tipos de oposición política. Los esfuerzos moderadamente liberales que hacía la intelligentsia de las pequeñas ciudades para extender la educación moderna y los servicios sociales hacia las zonas rurales tropezaban con los intereses creados de los terratenientes aristocráticos. La intención de fortalecer la autocracia con una impronta pomposamente oficial de nacionalismo ruso provocaba numerosos rechazos revolucionarios entre las nacionalidades no rusas. La «manía» de los ferrocarriles, promovida con entusiasmo por el conde Serguéi Yúlievich Witte desde su cartera ministerial de Hacienda, cargó con el lastre de la galopante deuda externa y la militancia obrera de los trabajadores calificados, mientras por otro lado ayudaba a convertir a Rusia en el exportador de cereales y materias primas que necesitaba principalmente la industria alemana10. El conde Witte bregaba sin pausa por negociar mejores términos comerciales con Occidente, proteger y promover las incipientes industrias rusas, fomentar la capacitación de técnicos modernos y asegurar para Rusia su porción de periferia colonial en Corea, Manchuria y China. Lejos de cumplir estos designios, Rusia sufrió otra humillante derrota a manos de Japón –el nuevo y exótico predador imperialista–, hecho que detonó la primera Revolución Rusa de 1905. Más tarde, Lenin llamaría a estos acontecimientos el «ensayo general» para 1917, año en que un fracaso mucho mayor, en la Primera Guerra Mundial, provocó una revolución aún más grande en Rusia.

A diferencia del estancado antiguo régimen, los bolcheviques no manifestaron ni una pizca de indecisión. Los guiaba una potente ideología universalista que los convencía –no solo a ellos, sino también a sus opositores reaccionarios– de que Rusia se había puesto a la vanguardia de la revolución mundial. La entrega del poder estatal, siquiera de manera temporaria, como ocurre en la rotación democrática, estaba absolutamente fuera de cuestión, porque habría equivalido a fracasar en la misión histórica que les había tocado. Las purgas, el Gulag y la Cortina de Hierro fueron consecuencias bastante lógicas, si no inevitables, de esta noción. En realidad, los bolcheviques no hacían sino llevar adelante las reformas del conde Witte por otros medios. Si querían que su Estado sobreviviera y se convirtiera en un actor serio del sistema-mundo, no les quedaba otra alternativa. A fin de defenderse, la revolución tenía que volverse imperialista. Entretanto, el centro capitalista estaba desgarrado por el tremendo conflicto en torno de la sucesión de la declinante hegemonía británica, que enfrentaba principalmente a las nuevas potencias en ascenso, Alemania y EEUU11. Este conflicto produjo la Revolución Rusa de 1917 en primer lugar, y hacia 1945 abrió las puertas para que la Rusia soviética se convirtiera en una superpotencia victoriosa. La mayor ironía del siglo pasado es tal vez el hecho de que el capitalismo liberal haya sobrevivido al intento nazi de conquistar el mundo en gran medida gracias a la industrialización comunista de Rusia.

La estrategia de construcción estatal que llamamos «leninismo» heredó muy poco del marxismo clásico, ya que en realidad se basó en la fusión de tres avances mayúsculos que habían tenido lugar en la organización contemporánea del poder estatal. El primero era el partido ideológicamente inspirado y disciplinado que fomentaba la participación política de las masas y los ascensos desde los estratos más bajos de la sociedad. El segundo era la economía industrial planificada de producción masiva, ya fuera lo que en una versión capitalista más civil se denomina «fordismo» o bien la planificación alemana de guerra, que requería urbanización, educación y provisión de asistencia social en gran escala. Y estas dos innovaciones –la movilización político-ideológica por un lado y la industrial por el otro– condujeron a la tercera movilización mayúscula: la creación del ejército mecanizado de conscripción masiva12.

El éxito de esta triple estrategia desarrollista quedó sellado por la victoria de 1945. En las décadas de la segunda posguerra, mucho más que después de 1917, el ejemplo soviético inspiró numerosas emulaciones en todo el mundo, concretadas bajo los diversos colores socialistas y nacionalistas. Tal vez el rápido desmantelamiento de los imperios coloniales y el resurgimiento de países del Tercer Mundo no hayan sido un resultado directo de la política exterior soviética, pero es indudable que estos desplazamientos históricos en el equilibrio del poder global no habrían sido posibles sin la existencia de la URSS en la escena mundial contemporánea. Los trabajadores del centro capitalista probablemente no habrían cerrado tratos tan ventajosos después de 1945 si no hubiera sido por los temores capitalistas asociados al contexto de la Guerra Fría y a la amenaza de la alternativa comunista.

Tal como la Revolución Francesa en el siglo anterior, la Revolución Rusa terminó por significar una cosa en la escena nacional y otra muy diferente en la palestra mundial. Las consecuencias de la revolución fortalecieron con creces al Estado a expensas de los rusos comunes, en especial de las generaciones que soportaron la peor parte del gran salto estalinista hacia adelante y de la guerra mundial. La transformación revolucionaria de los poderes estatales elevó a sus revolucionarios emperadores y grandes conquistadores: a Napoleón en una época y a Stalin en la otra. Pero la Revolución Rusa ejerció además un enorme impacto de transformación y liberación al cuestionar la autoridad de las fuerzas capitalistas en el sistema-mundo.

Los límites del crecimiento soviético

Tal como se comprobó en el más largo plazo, el éxito soviético sembró las semillas de su propia perdición13. Desde el punto de vista geopolítico, después de 1945, la URSS pasó a ser esencialmente corresponsable –junto con EEUU– de la pacificación duradera de la Europa ya dividida, así como de Asia hasta cierto punto. Además, al inspirar y ayudar a fortalecer a una serie de Estados en desarrollo que prosperaron bajo el auspicio de la superpotencia en la era de la Guerra Fría, la URSS contribuyó de manera significativa a la contención de disrupciones violentas en la periferia, que hoy resurgieron bajo la forma de movimientos fundamentalistas, señores de la guerra y mafias transnacionales. De ahí que la Guerra Fría haya representado una era de paz y prosperidad para una parte creciente de la humanidad. No obstante, la interminable carrera armamentista y el mantenimiento de los aliados «de orientación socialista» y de Estados satélites en todo el Tercer Mundo acarrearon costos a escala de verdadera superpotencia para el gobierno con sede en Moscú.

La otra fuente de costos en rápido aumento estaba en el plano interno, y en verdad era un resultado directo de la industrialización exitosa. Este costo tenía tres componentes distintos que se correspondían con las tres clases sociales principales de la madura sociedad soviética: la nomenklatura burocrática de funcionarios partidarios, la clase media de la intelligentsia (educadores, ingenieros, personal médico) y el grupo más grande de todos, es decir, el proletariado, que ahora incluía a los ex-campesinos de las granjas industrializadas estatales14.

Como cualquier otra elite gobernante, la burocracia suprema era portadora de una arraigada tendencia psicológica a afianzar un estatus especial para ella y para sus hijos, mientras se limitaba a saborear los frutos del poder con menos temores por su vida. La célebre denuncia del estalinismo en el XX Congreso del Partido Comunista, en 1956, marcó el punto culminante en la rebelión de la nomenklatura contra los métodos terroristas que habían mantenido a sus miembros bajo control con riendas brutalmente cortas. Si bien la personalidad pendenciera de Nikita Jrushchov dramatizó la ruptura, la nomenklatura se había movido con sigilo en esa dirección desde antes de la muerte de Stalin. Con la remoción del tosco e hiperactivo Nikita –el último líder soviético que había vivido de primera mano el romanticismo bolchevique de 1917–, la sosa y egoísta nomenklatura consiguió su versión burocrática del paraíso terrenal. Sin embargo, este logro resultó ser colectivamente irracional, incluso para ella misma. Una economía dirigida necesita un director supremo –con perdón de la tautología– que tome las decisiones distributivas cruciales en lugar de los mercados. En ausencia del líder, las patologías burocráticas proliferan con celeridad en todos los rangos. La administración estatal se impregna de corrupción y se fragmenta en redes clientelares, sumergida en una inercia ciega y derrochadora15. El aparato partidario, liberado de su líder, conservó la pompa pública pero casi nada de su anterior carisma. Durante los plácidos años de Leonid Brézhnev, el halo ideológico soviético parecía cada vez más patético y absurdo, incluso para los miembros de la propia nomenklatura. Pero cabe preguntarse si esta tenía alguna chance de restaurar el carisma ideológico en ausencia de un líder capaz de meterla otra vez en su horma. Suele decirse que la URSS no logró seguir el ritmo de los avances en microelectrónica y computación durante la década de 1970 debido a que estas nuevas tecnologías tenían cualidades intrínsecamente democráticas y flexibles, propias de una «sociedad de redes». Esta exageración distorsiona la realidad. Ni el Departamento de Defensa de EEUU, en cuyo marco se inventó internet, ni las afamadas corporaciones de la industria electrónica japonesa se han caracterizado precisamente por ser instituciones democráticas. La URSS todavía fue capaz de lanzar el Sputnik en 1957 y de enviar al primer hombre al espacio en 1961. Los índices soviéticos de crecimiento e innovación tecnológica comenzaron a frenarse una década más tarde, precisamente cuando Moscú cayó desde las alturas de una gran economía dirigida y centralizada para sumergirse en el cenagal del cabildeo burocrático que solo busca subsidios y recompensas. La disipación del poder soviético durante la década de 1960, que convirtió al gobierno de la URSS en un equilibrio oligárquico de intereses elitistas, condujo a lo que en la jerga de los economistas se describe como burdas ineficiencias en la asignación de recursos y un aflojamiento de las «restricciones presupuestarias». A diferencia de lo que había ocurrido en el anterior periodo heroico-terrorífico, las inversiones industriales soviéticas perdieron el timón y en consecuencia sus rendimientos entraron en rápida caída.

Entretanto, la mayoría de los obreros soviéticos que trabajaban en las plantas industriales o en las granjas estatales también habían conseguido su «paraíso» de menor calibre16. Las significativas concesiones en los salarios reales que obtuvieron los trabajadores durante las décadas de 1960 y 1970 derivaban en su mayor parte de las estructuras del industrialismo soviético y los cambios demográficos. Por primera vez en siglos, los gobernantes de Rusia no contaban ya con la inagotable reserva de reclutas laborales y militares que siempre había suministrado el campesinado17. ¡Es notable cómo en este punto llega el abrupto final de la tradición despótica! En adelante, las nuevas generaciones de gobernantes rusos se verían obligadas a dejar de lado la coerción para comprar la lealtad y la sumisión de sus proletarios. En el ínterin, la nueva ciudadanía soviética había adoptado con celeridad las expectativas y los estilos de vida de los profesionales modernos y los trabajadores cualificados. Este era el sentido fundamental en que se había modernizado efectivamente el otrora país agrario18.Si bien es cierto que continuaba la estricta proscripción de la organización sindical, eso no podía impedir el desarrollo de tácitas negociaciones colectivas. En los años posteriores a la abolición de los controles estalinistas, los obreros soviéticos estaban en condiciones de incrementar su capacidad de presión sobre los patrones sencillamente porque podían escapar de los empleos menos atractivos en busca de otras oportunidades laborales que les ofrecieran mejores condiciones. Otra táctica común, aunque perversa, era la reducción de la productividad laboral mediante la desaceleración del ritmo, el ausentismo o el alcoholismo19. El desempleo seguía siendo insignificante en los segmentos más calificados de lo que ahora emergía como el mercado de trabajo «gris». En todos los Estados de industrialización acelerada hay escasez de mano de obra calificada y costos laborales en rápido ascenso. El régimen estalinista había disciplinado a los trabajadores en buena medida mediante el terror y las exhortaciones ideológicas, y ante todo mediante la instalación masiva de jóvenes ex-campesinos y de mujeres en la producción industrial. Hacia la década de 1960, la nomenklatura ya no podía valerse de estas viejas herramientas. Solo quedaba la alternativa de comprar la sumisión de los trabajadores mediante el incremento del consumo y la tolerancia extraoficial de ineficiencias.

Esta connivencia paternalista acarreaba sus propios costos allí donde la redistribución directa desde la inversión hacia el consumo era probablemente mínima. Más dañinos eran la erosión de la ética laboral y el estancamiento de la productividad que, paradójicamente, emanaban de la victoria tácita de los proletarios soviéticos en la lucha de clases contra sus patrones burocráticos. He ahí la economía política subyacente a la expresión sarcástica según la cual «ellos simulan pagarnos y nosotros simulamos trabajar». En el trasfondo, se cernía la razón última de las concesiones que la nomenklatura otorgaba a los trabajadores: el fantasma de una alianza política manifiesta entre la intelligentsia y los proletarios socialistas que pudiera materializarse en rebeliones policlasistas, como ocurrió con Solidaridad en la Polonia de 1980.

En efecto, el periodo posterior a 1945 también estuvo marcado por el surgimiento de otra clase social cuyas demandas trascendían por mucho la mera distensión de la dictadura estalinista. Era la nueva intelligentsia soviética, que abrigaba la esperanza de adaptar las estructuras políticas y culturales del Estado soviético al incremento de la proporción e importancia funcional que los miembros de esta clase habían adquirido en la sociedad. Era una fuerza que encerraba la posibilidad de renovar el dinamismo económico sobre la base de aquello que en la época pasó a denominarse «revolución tecnocientífica», pero sus juveniles aspiraciones románticas y tecnofuturistas chocaban con la resistencia de la nomenklatura: se trataba a todas luces de un problema político que afectaba a todo el bloque soviético. De hecho, la rebelión que protagonizó la juventud universitaria en 1968 sacudió al mundo entero. Los miembros de la joven intelligentsia seguían siendo predominantemente socialistas en su ideología al estallar la Primavera de Praga en 1968. Solo aspiraban a tener voz y voto en la selección del personal estatal y en el debate sobre políticas. Su lema era una bravata juvenil: «¡Yo también quiero conducir, Partido!» (Partia, dai porulít!). Huelga decir que esta pretensión llegaba a la médula de la política, en directo desafío al control que ejercía la nomenklatura en todos los ámbitos, desde la educación hasta las relaciones industriales y la política exterior, al menos en lo que concernía al aislamiento forzoso de la ciudadanía soviética con respecto a los elegantes bienes extranjeros, la cultura contemporánea, los contactos personales y los viajes.

La revuelta de 1968 fue reprimida con celeridad en el bloque soviético, dejando una cantidad sorprendentemente baja de víctimas según el parámetro de lo que había sido la resolución bolchevique en estas instancias: es que la nomenklatura se había vuelto muy cauta. Pero la secuela de la represión ocasionó costos de enorme magnitud. La esclerosis del régimen soviético en su etapa tardía, personificada en Brézhnev, no era una condición médica. Lo cierto era que los gobernantes soviéticos habían clausurado el emergente ruedo público, junto con todo el bagaje de inventiva, energía social y tal vez incluso legitimidad renovada que aquel podía generar. Solo quedaban la hipocresía, el retiro a la vida privada, la apatía y el cinismo20. Tales costos son casi imposibles de cuantificar. Sin embargo, sus efectos inmensamente dañinos y perdurables saldrían a la luz con el catastrófico fracaso de la perestroika y el capitalismo brutalmente «salvaje» que emergió como consecuencia.Los círculos de la intelligentsia disidente se volvieron entonces hacia las dos ideologías radicales que habían sido un anatema para la burocracia soviética: el nacionalismo y el individualismo de mercado neoliberal. En el colmo de la ironía, ambas ideologías eran radicales solo en oposición al comunismo internacionalista. Y como era de esperarse, el nacionalismo y el neoliberalismo eran las ideologías dominantes del sistema-mundo. Ofrecían una salvación a los miembros de la nomenklatura, quienes tras la siguiente conmoción política de 1989 dejaron de ser funcionarios comunistas para transformarse en magnates capitalistas y gobernantes soberanos de las entidades nacionales separatistas. Por otra parte, esta súbita conversión sacrificó las ventajas geopolíticas y económicas que ofrece la posición de superpotencia, que a todas luces habrían abierto las puertas para que la URSS pasara a formar parte del centro capitalista en lugar de sumarse a su periferia.

Retroceso hacia la periferia

La mirada retrospectiva tachó a la perestroika de episodio vergonzante que era preciso excluir del debate serio. Eso nos parece peligroso, porque indica que no se han aprendido las lecciones. Pero, ahora bien, ¿cuáles son esas lecciones?

En la década de 1960, la composición social y los avances tecnocientíficos de la URSS comenzaron a verse a tono con sus homólogos occidentales más avanzados. Sin embargo, los logros que profundizaban la «modernidad» y el «desarrollo» chocaban con la intransigencia de la nomenklatura, preocupada por las consecuencias políticas de la nueva asertividad que mostraban los miembros de la intelligentsia y los trabajadores cualificados. Además, la Guerra Fría suministraba argumentos contundentes a los jefes del complejo militar-industrial soviético, que conservaban en sus manos el control de la ciencia y la tecnología.

Pero la Guerra Fría tenía su propia dinámica. En la década de 1970, EEUU se vio repentinamente debilitado por la combinación de la derrota en Vietnam, el malestar interno y la crisis económica. Entretanto, Europa occidental y Japón se habían recuperado por completo de las devastaciones bélicas y habían devenido fuertes rivales económicos de EEUU. Como era previsible, comenzaron a ejercer presiones en pos de convertirse en actores más independientes dentro de la política mundial, incluyendo la distensión de la Guerra Fría en sus fronteras y el derecho a entablar relaciones comerciales directas con los países comunistas. Moscú se mostraba muy interesada en estas proposiciones, que le darían acceso a préstamos extranjeros, bienes de consumo y, por sobre todo, tecnologías productivas. A cambio, los europeos occidentales y los japoneses buscaban acceso a los recursos naturales del bloque soviético, la potencial vastedad de sus mercados y la mano de obra capacitada, aunque todavía comparativamente mal paga.

Como era de prever, la distensión de los años 70 se topó con la oposición de influyentes facciones de las elites de ambas superpotencias, que corrían el riesgo de salir perdiendo en ese contexto: el complejo militar-industrial-ideológico soviético y sus homólogos «guerreros fríos» al otro lado del Atlántico. Desde ambos lados se intentó descarrilar el proceso de distensión Este-Oeste, e incluso se provocó una breve recaída en la Guerra Fría a principios de los años 80. No obstante, los beneficios económicos de la paz se veían demasiado buenos para renunciar a ellos. El cambio generacional en el gobierno con sede en Moscú, epitomizado por Mijaíl Gorbachov, ayudó a desbloquear el proceso de acercamiento. El presidente Ronald Reagan correspondió adoptando una actitud realista ante la declinante influencia de EEUU entre los fortalecidos aliados europeos. Por un momento pareció que se abría el camino hacia una inclusión honorable y bastante generosa de la URSS en el corazón de las redes capitalistas de poder, riqueza y prestigio.

Lo que en realidad buscaba Gorbachov era una alianza política entre varias clases diferentes, situadas tanto fuera como dentro de las fronteras soviéticas. En el exterior, sus nuevos amigos eran los capitalistas de Europa occidental, con una visión más realista, a los que Gorbachov prometía poner a salvo de la vieja amenaza comunista, liberar de la tutela estadounidense y asociar en el control compartido de los mercados que emergían en los países comunistas (China todavía no contaba para ellos como un actor serio). En el frente interno, Gorbachov apuntaba a reforzar la nomenklatura reformista en las industrias avanzadas contra las facciones más provincianas y conservadoras. Puesto que Gorbachov era un integrante más en la larga sucesión histórica de gobernantes modernizadores rusos, su trato con las elites opositoras era prácticamente estalinista: una revolución desde arriba, instaurada a través de una purga de cuadros, al amparo de una estridente campaña ideológica y denuncias públicas. He ahí la célebre glásnost –«debate abierto»–, tal como lo denominó el propio Gorbachov. Los burócratas situados en el extremo receptor de la glásnost se quejaban de que antes los diarios se habían usado para aplastar moscas, pero los diarios de la glásnost se usaban para «aplastar seres humanos», refiriéndose a ellos mismos. El público masivo que terminó por convertirse en promotor entusiasta de la campaña impulsada por Gorbachov estaba formado por los mismos especialistas y miembros de la intelligentsia cuyas aspiraciones se habían mantenido bajo riguroso control desde 1968. En este sentido, la perestroika de 1989 fue la continuación desde arriba de las revoluciones que habían sacudido todo el bloque soviético en 196821. O al menos esas eran las intenciones de Gorbachov.

Pero después, Gorbachov perdió la pelota. La perdió cuando el partido estaba bastante avanzado y la victoria parecía cercana. El Gorbachov que cayó en desgracia en 1991 hoy oscurece sus logros de los años anteriores, y esos logros fueron nada menos que extraordinarios. Occidente estaba dispuesto a aceptar que Moscú reordenara la geopolítica posterior a 1945 casi sin ayuda. El resultado habría sido un poderoso nuevo bloque que abarcara toda Europa continental en torno del eje Moscú-París-Berlín. A la futura alianza paneuropea y su correspondiente mercado, Moscú contribuía con el «obsequio» de la reunificación alemana, que no podía ser rechazada. Pero cabe preguntarse qué habría sido de la hegemonía estadounidense en ese contexto.

Gorbachov también se vio obligado a aprender y a aceptar muchas realidades que eran nuevas e inesperadas para él. Pero aprendía rápido22. Accedió a soltar las repúblicas bálticas, una pérdida menor en el panorama más amplio, e incluso aceptó la fragmentación facciosa del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), su plataforma original para el poder político pero, al mismo tiempo, una limitación de grandes proporciones. La clave del éxito –y a la vez su mejor carta– era el mantenimiento del control sobre el voluminoso Estado soviético, con todos sus recursos. No cabe duda de que además pesaron las contingencias adversas, como la caída coyuntural en las rentas petroleras, pero en el cuadro más amplio esas circunstancias no podían resultar por sí solas fatales. También hubo contingencias afortunadas, como la calma relativa en Polonia, el escandaloso aterrizaje de un piloto alemán amateur en la Plaza Roja de Moscú o el fracaso militar en Afganistán, que desacreditó a los jefes militares soviéticos. Habida cuenta de todo, tuvo que ser un error contingente de cálculo político en medio de limitaciones estructurales. Gorbachov se había embarcado en un juego en extremo complejo y rápidamente cambiante, de múltiples frentes. Aun así, su derrota no pareció predeterminada.

Gorbachov suele ser considerado un temerario reformador liberal, pero en realidad fue un conservador. Su meta era preservar la URRS como potencia de gran envergadura, con las necesarias concesiones en lo tocante a la reducción de costos, y transformar la nomenklatura en un cuerpo de tecnócratas capitalistas cómodamente instalados en las grandes corporaciones estatales abiertas al capital extranjero a través de empresas conjuntas. Esta estrategia habría fortalecido la posición de la antigua elite comunista frente a sus socios occidentales, y en especial frente a su propia población. Si la perestroika hubiera llegado a buen puerto, el resultado no se habría visto muy diferente al de Europa occidental y Japón en las décadas de posguerra. De ahí la intuitiva afinidad entre los más altos tecnócratas soviéticos y sus homólogos de Francia, Italia, Alemania y Japón, pero tal vez menor frente a las corporaciones privadas estadounidenses. Uno termina por preguntarse si en tales circunstancias la versión neoliberal angloestadounidense del capitalismo habría triunfado con tanta facilidad como en efecto lo hizo durante los años 90, tras el colapso soviético.

Las limitaciones estructurales de la perestroika fueron la relativa escasez de apoyo efectivo con capacidad de organización propia de los grupos sociales que nucleaban a sus potenciales beneficiarios, es decir, la nomenklatura de la reforma y los especialistas capacitados. La temprana represión de las energías sociales a fines de los años 60 agregaba otra fuente de limitaciones, más inmediata que los remotos legados de la tradición despótica rusa o del estalinismo, que hacía tiempo habían quedado desbaratados por el éxito del desarrollismo soviético. Las comparaciones con otros Estados comunistas nos servirán para apuntalar el argumento.

Ante todo, descartemos una analogía anacrónica. La URSS no podía seguir a la China de Deng Xiaoping porque ya no era un país agrario. Era una ingenuidad ideológica, o algo aún peor, equiparar el complejo industrial soviético, inmenso y tecnológicamente interconectado, con las elementales maquilas rurales del Este asiático. Soltar a los técnicos y obreros industriales soviéticos habría equivalido a convertirlos en técnicos y obreros desempleados, obligados a rebuscarse la vida con el comercio insignificante o, como ocurrió masivamente durante los años 90, a perecer de a millones en una verdadera epidemia de muertes prematuras. Una ironía central de la situación soviética era el hecho de que una transición exitosa a los mercados debía ser cuidadosamente concebida y supervisada por planificadores autorizados.

Por otra parte, a diferencia de Hungría, donde desde fines de los años 60 los gerentes socialistas habían recibido permiso para embarcarse en diversas empresas conjuntas con firmas capitalistas occidentales, los gerentes industriales soviéticos, constreñidos por el secretismo de la Guerra Fría, tenían escasa experiencia en estas cuestiones como para apreciar de inmediato las oportunidades de la perestroika y comenzar a proyectar sus aspiraciones de hacer carrera en el movimiento de reforma. Y a diferencia de Polonia y Checoslovaquia, con su memoria reciente de movilizaciones masivas, las aptitudes políticas y las redes organizativas de la intelligentsia soviética seguían siendo muy limitadas. Es cierto que en la esfera pública había una gran cantidad de activismo simbólico, fomentado por la glásnost y proveniente en su mayor parte de celebridades intelectuales y periodísticas, pero aún no bastaba para llegar al grueso de la población en pos de un apoyo sostenido.

Tales alianzas de la intelligentsia con estratos populares más amplios y unos pocos elementos desertores de la nomenklatura comenzaron a emerger como fuerza política creíble hacia 1989. Por entonces, el último secretario general, cayendo en un error común de los reformadores autoritarios, se veía cada vez más desorientado. Siempre temiendo con buenas razones una reacción violenta, Gorbachov demoró demasiado en abrazar los ascendentes movimientos sociales. Mientras se resistía a hacerlo, depositó una esperanza excesiva en su prestigio internacional y en los préstamos extranjeros, en la vana expectativa de que ello le permitiera capear la creciente tormenta y lograr resultados económicos tangibles que lo probaran capaz en el corto plazo. Pero los préstamos extranjeros rara vez han ayudado al desarrollo de país alguno, y menos todavía en plena desorganización estatal, en tanto que los precios del petróleo cayeron demasiado bajo a mediados de los años 80. Como era de esperar, los socios occidentales aprovecharon el drástico debilitamiento de la posición moscovita para arrancarle concesiones onerosas, o bien, sencillamente, optaron por esperar a ver qué ocurría.

Tras el golpe de agosto de 1991 y la incapacidad de Gorbachov para hacer una demostración de fuerza, la antes inerte y obediente mayoría de la nomenklatura se atrevió por fin a actuar por su cuenta. Esta desesperada acción defensiva se tradujo en una panoplia de improvisaciones azarosas con miras a asegurarse la supervivencia en el más corto plazo posible. Rompiendo los perdurables tabúes soviéticos, la nomenklatura desplegó tres estrategias, apropiándose preventivamente de las demandas que elevaban los movimientos sociales opositores: las elecciones parlamentarias, la privatización de empresas estatales y la soberanía nacional. Puesto que los miembros de la nomenklatura todavía controlaban en muchas situaciones los recursos organizacionales y activos económicos del Estado en el nivel de su jurisdicción administrativa inmediata, estaban en condiciones de usar las elecciones con el fin de impulsarse hacia la presidencia del Parlamento o del país. Las privatizaciones contribuyeron a la creación de pistas seguras de aterrizaje, al cultivo de clientelas y muy pronto también a un fabuloso enriquecimiento. En último lugar, aunque no menos importante, la independencia nacional de las repúblicas soviéticas fue aprovechada para atrincherar a los gobernantes locales contra otra purga procedente de Moscú y convertir en populismos oficiales las nacientes movilizaciones populares de las intelligentsias nacionales.

Entre 1990 y 1992, la nomenklatura se abocó a desensamblar la URSS, ya fuera en repúblicas y provincias o en empresas y sectores industriales. La pérdida de integridad estatal y económica condujo a una proliferación rampante de patologías burocráticas que nunca habían estado ausentes en el pasado soviético. Pero ahora la sola escala marcaba una diferencia cualitativa. Un turbio clientelismo devino el más importante o incluso el único principio organizativo de una política en cuyo marco los réditos de la corrupción pasaron a ser la principal forma de recompensa y control. Era la situación que los académicos weberianos denominan «neopatrimonialismo». Pero además surgieron dos instituciones adicionales de control y extracción en las zonas donde la supervisión legal era poco factible o indeseable: el crimen organizado y los empresarios oligarcas23. Estas eran en realidad nociones coincidentes en los estadios tempranos de la desintegración, cuando se desplegó un arsenal de fuerza bruta y vínculos corruptos para crear oportunidades de negocios.

El escape de la nomenklatura hacia las privatizaciones y el separatismo nacionalista después de 1991 tuvo un resultado muchísimo más dañino que la represión de las rebeliones juveniles a manos de la esclerótica nomenklatura brezhnevista de 1968. Los Estados sucesores e incluso la Rusia de Yeltsin, drásticamente disminuidos, no podían abrigar la menor esperanza de recibir una invitación a formar parte del centro, ya que no estaban en condiciones de mantener la coordinación e inversiones industriales, la ciencia, la educación y los servicios sociales –o bien, para el caso, la fuerza militar y la influencia diplomática– en el nivel que había alcanzado la URSS. Imaginar que tales Estados puedan normalizarse bajo el imperio de la ley es pura fantasía. El propio Estado funciona como la fuente principal de ganancias –o incluso la única viable– y como palestra de la competencia empresarial, invariablemente sucia y violenta. Las exhortaciones más estridentes a imponer la ley o castigar a los «peces gordos» suelen provenir de aquellas facciones de la elite que momentáneamente se encuentran del lado perdedor. Sin embargo, una vez que llegan al poder mediante alguna suerte de golpe o «revolución de color»24, cosa que ocurre con frecuencia porque los Estados son relativamente débiles, estos antiguos opositores descubren que el sistema corrupto puede resultar demasiado difícil de modificar y que en realidad les viene bien para obtener medios de control político y enriquecimiento personal. La dinámica negativa tiende a reforzarse a sí misma porque convierte cualquier empresa productiva en un emprendimiento demasiado precario y poco rentable. El locus de la acumulación se desplaza entonces perdurablemente hacia el saqueo, mediante el abuso de los cargos estatales y las alianzas de agentes locales de empresas multinacionales con grandes intereses extranjeros que pueden organizar su propia protección. Es lo que podríamos llamar «trampa de la periferización», un panorama que conocemos desde hace tiempo por las experiencias de muchos Estados del Tercer Mundo a los que hoy se sumaron los fragmentos del difunto Segundo Mundo. Lejos de acercar a la URSS a los países centrales, la caótica desaparición del Estado soviético lanzó sus fragmentos reculando hacia la periferia.

¿Resurgimiento?

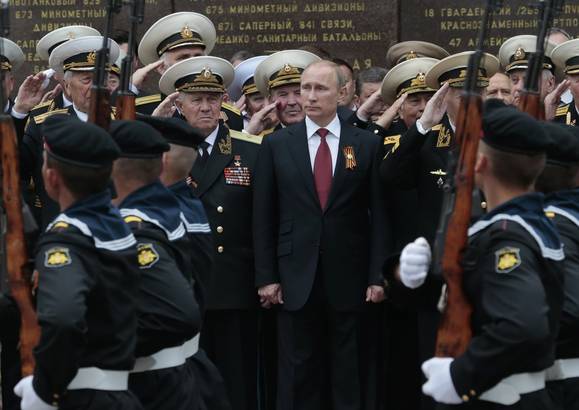

Hacia el año 2000, todo indicaba que Rusia continuaría sumergiéndose en niveles de desorden y cleptocracia que traían reminiscencias del Zaire de Mobutu Sese Seko. Sin embargo, no dejaba de ser una ex-superpotencia, con ambiciones, personal y recursos suficientes para evitar una vergüenza completa. Vladímir Putin, un vigoroso joven coronel del servicio de seguridad exterior, llegó al poder en una suerte de autogolpe concebido para proteger de la persecución o de un sino aún peor a un Yeltsin ya muy desmejorado físicamente, así como a su familia supuestamente enriquecida en magnitudes fabulosas. Putin ha demostrado ser leal, implacable con sus enemigos, pero también políticamente lúcido y desprovisto de la menor ilusión con respecto a la bondad de las intenciones liberales estadounidenses. Se ha comportado invariablemente como un soldado que sobrevivió a la derrota y busca oportunidades para presentar batalla otra vez25. Primero las encontró en los crecientes precios del petróleo y después en las trampas en que Washington se dejó caer voluntariamente en Oriente Medio y en el resto del mundo.

La contraofensiva de Putin todavía está en pleno desarrollo y –tal como ocurre en toda lucha compleja y prolongada– su resultado no es predecible. En la conclusión nos limitaremos a enunciar nuestras observaciones sobre la estrategia de Putin y sus posibles objetivos. En ambos aspectos, diferimos de la opinión prevalente hoy en día.

En la esfera política, Putin procede de forma enérgica y en ocasiones dominante, pero también es evasivo y no llega a mostrarse verdaderamente autoritario, tal como lo demostró al ceder facultades presidenciales a su joven copiloto civil Dmitri Medvédev durante el periodo 2008-2012 para atenerse a los cánones constitucionales. Los comentaristas ven demasiados fantasmas en la formación profesional de Putin como espía internacional. Cualquier gobernante actual de Rusia, haya sido o no un espía, habría debido proceder de manera similar si quisiera actuar con independencia en la esfera mundial. Lamentablemente, mientras se continúe identificando la democratización con el consenso liberal de Washington, Putin o sus sucesores tendrán motivos reales para suprimir las organizaciones no gubernamentales y los medios alternativos de prensa que sean financiados por fundaciones extranjeras o por los resentidos oligarcas locales. Lo mismo se aplica al «clima de negocios» en Rusia, que, como lamentan los críticos liberales, permanece adverso a las grandes empresas que escapen al control de Putin. A semejanza de los bolcheviques, Putin considera que su misión es demasiado importante para dejarle margen al liberalismo.

Los comentaristas estadounidenses que ven el mundo a través de sus propios anteojos sumamente ideológicos tachan de ideológica la política exterior de Putin, retratándolo como un enemigo de la libertad y un amigo de los dictadores. En realidad, Putin se ha mostrado flexible y oportunista en su elección de aliados y su posicionamiento en cuestiones internacionales. En años recientes, Moscú buscó un terreno común con la India y China o con Irán e Israel al mismo tiempo. La política exterior rusa no parece particularmente ideológica. Lo que sí concuerda con los hechos observados es la resolución de Moscú de hacerle frente a Washington en el mundo dondequiera que sea posible.

La guerra que estalló súbitamente en Ucrania en 2014 se convirtió en la crisis internacional más difícil y potencialmente peligrosa desde el final de la Guerra Fría. Pero salta a la vista la asiduidad con que Moscú se esmera por permitir que Europa occidental permanezca relativamente al margen, así como el extremo cuidado con que los europeos, en especial Alemania, han evitado perjudicar sus vínculos políticos y económicos con Moscú. Estas no son meras tácticas.

Paradójicamente, este ruso conservador y nacionalista de gran potencia se aproxima más al bienintencionado reformador Gorbachov que a ninguna otra personalidad que se haya puesto al frente del Kremlin durante el siglo pasado. La mejor alternativa de Rusia para mantenerse como una potencia importante y «desarrollada» sigue siendo la construcción de un bloque económico y geopolítico con Alemania, Francia y el resto de Europa continental. Las motivaciones europeas para avanzar en esta alianza también son las mismas que existieron durante la distensión y la perestroika de Gorbachov: recursos, mercados e independencia geopolítica con respecto a EEUU. La guerra ucraniana podría estropear durante una generación más la posibilidad de lograr una Europa más grande y más autónoma26. Como vemos, lo que se juega en este conflicto va mucho más allá de la esfera local. Pero el hecho de que haya tanto en juego para varios Estados poderosos, por otra parte, nos permite abrigar la esperanza de que la contienda ucraniana sea contenida más temprano que tarde. Por mucho que las altas esferas de Washington insistan en proteger por cualquier medio la «libertad» en Ucrania, EEUU, en visible decadencia, ya no es tan influyente como antes. He ahí nuestra predicción a corto plazo.La predicción a más largo plazo se condice con nuestra comprensión de que el sistema-mundo está dotado de estructuras perdurables que configuran la acción humana, al menos mientras continúe existiendo el sistema-mundo actual. Hace ya varios siglos que Rusia intenta a toda costa mantenerse como un Estado importante en el sistema-mundo moderno, pero en 1991 sufrió un terrible revés. Los esfuerzos por superar sus consecuencias reinstauran hoy muchos rasgos familiares del Estado ruso, en especial las tendencias a la centralización autoritaria y a la autoafirmación geopolítica.

Pero las estructuras también cambian, aun cuando lo hagan con demasiada lentitud desde el punto de vista de la vida humana. Los brutales medios de movilización que usaron en el pasado los zares reformistas y los revolucionarios bolcheviques ya estaban agotados a mediados del siglo XX. A un alto costo, Rusia había dejado de ser un imperio agrario con un campesinado numeroso y explotado sin piedad, para transformarse en una sociedad industrial moderna basada en una intelligentsia, especialistas capacitados y trabajadores calificados que estaban en una posición mucho mejor para defender sus derechos. Vimos esta autoafirmación durante la perestroika y, más recientemente, en las rebeliones y contrarrebeliones ucranianas, cualesquiera fueran los colores ideológicos y políticos que terminaran adoptando. La vemos hacer erupción en Rusia a diario en torno de diversas cuestiones de relevancia local. De hecho, puede decirse que la motivación más importante tras el revanchismo de Putin es la opinión popular de su país antes que la política exterior: los rusos se niegan a vivir en un país periférico. Pero cabe preguntarse cuál es la salida.

La transformación soviética formó parte de una transformación social más amplia y aún vigente que abarcó la totalidad del sistema-mundo. China es el único país grande donde esa transformación se encuentra ahora en pleno apogeo. En el planeta quedan cada vez menos lugares con un campesinado grande y todavía explotable. Ahora bien, ¿qué ocurre con el sistema-mundo moderno cuando alcanza el punto de inflexión en el que ya es demasiada la gente que afirma su deseo de no vivir en la periferia? La política popular del mundo emergente ¿pasará a ser predominantemente socialdemócrata, nacionalista o algo más que aún queda por inventar?

Lenin –quien, le guste a quien le guste, sigue siendo el mayor político de la historia rusa– dijo que lo que ocurre en Rusia podría estar mostrando algo importante sobre el futuro del mundo. Rusia cambiará con el mundo, pero el mundo también cambiará con Rusia. He ahí apenas una de las razones para continuar prestando atención al más excéntrico de los países semiperiféricos.

- 1. Immanuel Wallerstein: The Modern World-System, vol. i [1974], University of California Press, 2011 [hay edición en español: El moderno sistema mundial, vol. i, Siglo xxi, Madrid, 1979]; Antônio Escobar Brussi: Semiperiferia: uma revisitação, Instituto de Ciencia Política, Universidad de Brasilia, Brasilia, en prensa.

- 2. William H. McNeill: Europe’s Steppe Frontier, 1500-1800, University of Chicago Press, Chicago, 1964; John Darwin: After Tamerlane: The Rise and Fall of Global Empires, 1400-2000, Bloomsbury Press, Nueva York, 2008.

- 3. Giovanni Arrighi: El largo siglo xx. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época, Akal, Madrid, 1999.

- 4. Richard Lachmann: Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflicts and Economic Transitions in Early Modern Europe, Oxford University Press, Nueva York, 2000.

- 5. En español en el original. [N. de la T.]

- 6. Charles Tilly: Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Alianza, Madrid, 1992.

- 7. Giovanni Arrighi y Beverly Silver: Chaos and Governance in the Modern World System, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1999.

- 8. Alexander Gerschenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge, 1962.

- 9. Valerie Bunce: «Domestic Reform and International Change in the Time of Mikhail Gorbachev and Tsar’ Alexander ii» en International Organization No 47, invierno de 1993, pp. 107-138.

- 10. Robert C. Allen: Global Economic History: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2011.

- 11. Peter Holquist: «Violent Russia, Deadly Marxism?: Russia in the Epoch of Violence» en Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History vol. 4 No 3, verano de 2003, pp. 627-652.

- 12. Sheila Fitzpatrick: La Revolución Rusa, Siglo xxi, Buenos Aires, 2005.

- 13. Isaac Deutscher: Russia: What Next?, Oxford University Press, Oxford, 1953.

- 14. G. Derluguian: «What Communism Was» en I. Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Craig Calhoun y G. Derluguian: Does Capitalism Have a Future?, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 99-130. [Edición en español en prensa, Siglo xxi, México].

- 15. Peter Evans: Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton University Press, Princeton, 1995.

- 16. Moshe Lewin: El siglo soviético. ¿Qué sucedió realmente en la Unión Soviética?, Crítica, Barcelona, 2006.

- 17. Emmanuel Todd: La caída final. Ensayos sobre la descomposición de la esfera soviética, Plaza & Janés, Esplugas de Llobregat, 1977.

- 18. Francis Spufford: Abundancia roja. Sueño y utopía en la urss, Turner, Madrid, 2011.

- 19. Stephen Crowley: Hot Coal, Cold Steel: Russian and Ukrainian Workers from the End of the Soviet Union to Postcommunist Transformation, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1997.

- 20. Alexei Yurtchak: Everything Was Forever, Until It Was No More, Princeton University Press, Princeton, 2007.

- 21. Vladislav Zubok: Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra Fría, Crítica, Barcelona, 2008.

- 22. Stephen Kotkin: Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000, Oxford University Press, Oxford, 2003.

- 23. Steven Solnick: Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions, Harvard University Press, Cambridge, 1998; David Woodruff: Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism, Cornell University Press, Ithaca, 1999; Venelin I. Ganev: Preying on the State: The Transformation of Bulgaria after 1989, Cornell University Press, Ithaca, 2007.

- 24. Se les dio el nombre de «revoluciones de colores» a varias revoluciones en el antiguo espacio soviético con discursos democráticos prooccidentales, como las de Georgia o Ucrania [N. de la T.].

- 25. Samuel Huntington: El soldado y el Estado [1957], Círculo Militar, Buenos Aires, 1964.

- 26. I. Wallerstein: La decadencia del poder estadounidense: Estados Unidos en un mundo caótico [2003], Era / Trilce / Txalaparta / lom, México, df-Montevideo-Tafalla, Esp.-Santiago de Chile, 2005.