Un golpe torpe, «un regalo de Dios»

julio 2016

El fallido intento de golpe de Estado en Turquía fue recibido por Erdogan como «un regalo de Dios». Las razones solo pueden explicarse por su ambición de perpetuidad y por los vaivenes de la historia turca.

De golpes de Estado saben bien los militares turcos. Protagonizaron cinco desde 1960, cuando por primera vez desde la proclamación de la República de Turquía en 1923 por Mustafa Kemal tomaron el poder el 27 de mayo y desplazaron al primer ministro Adnan Menderes Atatürk, quien luego fue acusado de traición y ejecutado. Ese primer periodo de gobierno militar bajo el mando del general Cemal Gursel quien asumió los roles de presidente y del primer ministro se extendió hasta 1965.

Los militares volvieron en 1971, el 12 de marzo, de forma más «blanda», mediante un memorándum presentado al entonces primer ministro Suleyman Demirel, en un contexto marcado por la recesión económica, la devaluación de la moneda, 80% de inflación anual y una innumerable cantidad de huelgas y manifestaciones de trabajadores, y ataques violentos por parte de grupos de la extrema derecha con el propósito de «restaurar el orden». Pero en aquella oportunidad no gobernaron en forma directa, sino que invitaron a civiles a formar sucesivos gabinetes que permanecieron bajo su vigilancia. Su intervención en la política interna no les impidió invadir el norte de Chipre tres años después, con el argumento de que sus connacionales en la isla estaban bajo amenaza de persecución por el gobierno militar grecochipriota, que había desplazado del poder al Arzobispo Makarios. 38% de la isla, donde se declaró una República no reconocida internacionalmente, permanece bajo ocupación militar turca.

Este golpe fue perpetrado por el general Kenan Evren el 12 de septiembre de 1980 para terminar con una profunda crisis política marcada por violentos enfrentamientos entre la izquierda y la derecha. Dicho golpe inauguró un largo periodo de persecuciones, ejecuciones y desapariciones de cientos de miles de ciudadanos turcos vivieron bajo la presidencia del mismo Evren hasta 1989.Durante su mandato se reformó la Constitución, que resultó aprobada por 90% de la población en el referéndum de 1982, lo que permitió a los militares publicitar su golpe como «popular». Pero la consecuencia más importante de este proceso golpista fue la designación de Turgut Ozal como primer ministro. Ozal fue el gran arquitecto de las reformas, el dirigente que liberalizó la economía turca y creó la oportunidad para la emergencia y el ascenso social de una clase de hombres de negocios del interior del país creyentes y conservadores, cuyo voto sería esencial en 1995 para la llegada al poder de Necmettin Erbakan, el fundador y líder del partido islámico Refah (Bienestar).

Nuevamente, como en 1971, los militares ensayaron un «golpe blando» contra el gobierno de Erbakan y le entregaron una serie de «recomendaciones». Aunque el primer ministro se vio forzado a aceptarlas, acabó presentando su renuncia. Sin tanques en las calles, sin instalarse en el gobierno, los militares se jactaron incluso de haber inventado el golpe «posmoderno», conforme al Zeitgeist o la moda intelectual de los tiempos de la transición pos-Guerra Fría. Su «blandura», sin embargo, tenía sus serios límites de tolerancia cuando se trataba de un partido cuyo éxito electoral, aun sin gozar de la mayoría absoluta, señalaba la pérdida de convicciones kemalistas. Así, un año después, en 1998, el partido Refah fue prohibido. A Erbakan se le prohibió el involucramiento en la política y muchos de sus seguidores, entre los cuales se encontraba un tal Recep Tayyip Erdogan fueron encarcelados.

En pocas palabras, en el siglo XX, más de la mitad de la historia de la República de Turquía fue escrita por golpes de Estado. En cada uno de estos episodios, los militares justificaron la toma de gobierno por la amenaza que sufrían los principios seculares sobre los cuales Atatürk («padre de los turcos») había fundado el Estado moderno. Actuaron como una poderosa corporación que terminó creyendo en su misión de guardianes del kemalismo y se transformó en el pilar más importante de lo que los expertos llaman «el Estado profundo», el verdadero poder sin que importe el signo ideológico del gobierno de turno. Pese a sus pretensiones, sus políticas y su accionar tenían poco y nada de democráticas. La ruptura con el neutralismo de Kemal y el ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para cumplir con su rol de vanguardia en la estrategia de Contención a la Unión Soviética no modificaron la situación. Durante la Guerra Fría, la OTAN no tuvo una cláusula democrática, de modo que los militares no debieron preocuparse demasiado por las críticas externas a su performance interna. Más aún, como segundo ejército más fuerte de la OTAN eran sus interlocutores preferidos por ser previsibles en sus acciones. De hecho, su membresía se suspendió solo por la invasión a Chipre pero duró poco: a Ronald Reagan le importaba poco y nada promocionar la democracia en un país aliado contra el Imperio del Mal.

En las primeras décadas de la puesta en marcha del proyecto de modernización y secularización de la identidad turca, la gran amenaza al proyecto kemalista provino de las otras nacionalidades, las «minorías», dentro del nuevamente creado estado territorial. En realidad, solo los kurdos eran un problema, pues los armenios, los asirios y los griegos ya habían sido aniquilados durante la Primera Guerra Mundial y el levantamiento kemalista en sucesivos genocidios. Si bien el propio Kemal había calificado de «hecho vergonzoso» el plan de exterminio de estos pueblos también se había encargado de oficializar una política de silenciamiento y negación para asegurarse de la apropiación de sus territorios ancestrales y sus bienes económicos. Cuando los kurdos se levantaron en 1925, se les aplicó la misma fórmula de represión, masacre y luego prohibición de considerarse étnicamente kurdos por ser caracterizados como «turcos de montaña». Por lo demás, la modernización implicaba concretamente la desvinculación de la identidad étnico-nacional de la religión y su separación de la gran comunidad musulmana, la Umma, que el Imperio Otomano había liderado por seis siglos, identificando al Sultán con el Califa, título y función política creado por los compañeros del Profeta luego de su muerte, y propiedad de los árabes hasta el ascenso al poder de los sucesivos pueblos turcos provenientes de Asia Central. La abolición del Califato en 1924, la adaptación del alfabeto latino, la creación de una Secretaría de Asuntos Religiosos y la prohibición de marcos externos de la tradición musulmana-otomana como el Fez para los hombres y, sobre todo, el velo para las mujeres fueron algunas de la iniciativas cuyo fin era desvincular Turquía del Medio Oriente para integrarla a Occidente.

Ahora bien, cuando los militares turcos dieron el primer golpe en 1960, acusando al entonces primer ministro de traición a los principios del kemalismo, mencionaban entre otras muestras de esa traición la reapertura de miles de mezquitas, el permiso de orar en árabe y la fundación de escuelas religiosas. Es decir que más allá de los kurdos y la fractura ideológica entre la izquierda y la derecha, la mayor amenaza de carácter quizá no político pero de forma de fuerza social profunda al proyecto kemalista seguía siendo el Islam. De hecho, los golpes de Estado y las medidas prohibicionistas no impidieron el ascenso de personalidades como el futuro predicador Fethullah Gülen o el propio Erbakan. No debería sorprender, por lo tanto, que cuando los discípulos de Erbakan formaron el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) y ganaron con mayoría las elecciones en noviembre de 2002, lo que ascendía al poder era un proyecto de profunda transformación de Turquía tanto en la política interna como en la externa. El proyecto consistía en el desmantelamiento del estado profundo dominado por los militares y en la ubicación del Poder Judicial como blanco estratégico primario. Las iniciativas de los sucesivos gobiernos de AKP con el objetivo de levantar las restricciones kemalistas contra la práctica pública de la religión han recibido el nombre de «normalización». En cuanto a la política exterior, de lo que se trata es del reposicionamiento de Turquía en el Oriente Medio, de la construcción de un neo-otomanismo, que remplazaría al inicial neutralismo y posterior atlantismo del proyecto kemalista. Las tácticas y las alianzas variaron y pueden variar: desde una genuina democratización y «cero problemas con los vecinos» en los primeros siete años de una democracia idéntica a la «dictadura de la mayoría», la islamización de la sociedad desde abajo y la aspiración al liderazgo regional de lo que el experto libanés Michel Naufal caracteriza como «un populismo sunnita fascista». El proceso descripto se desarrolló con una estrecha alianza y coordinación con el movimiento gulenista hasta que, en 2011, se abrió la confrontación. Pero sea cual fuera la táctica, el objetivo estratégico fue el desmantelamiento de la corporación militar a golpe de escándalos, juicios, escraches públicos y retiros forzados.

Para explicar, entonces, el fracaso de militares profesionales expertos en golpes en su último intento de salvar a su corporación, volver al poder y reestablecer los principios kemalistas, el pasado 15 de julio se debe reconocer el éxito de AKP, no por dominar pero por lo menos por dividir a los uniformados, cuya torpeza en la planificación y ejecución de la toma de poder fue tan «amateur» que recordaba a los generales soviéticos literalemente borrachos que en agosto de 1991 quisieron salvar a otro proyecto histórico, la URSS, de su increíble implosión, y catapultaron a la fama a otro amante del vodka, el oportunista Boris Yeltsin, devenido héroe democrático en la «aldea global» que promocionaba CNN en la realidad virtual de sus spots publicitarios. En segundo lugar, la poderosa corporación militar turca siempre se consideró por encima de las masas populares, convencida de que si todos los alumnos a la mañana rezaban el lema kemalista «¡Orgulloso de ser turco!» lo entendían de igual manera. Ni siquiera aprendieron de sus pares egipcios, quienes en junio-julio de 2013, para desplazar al entonces presidente electo Muhammad al-Morsi, movilizaron a millones de personas, exhibieron un show de apoyo con representantes religiosas, musulmanes, cristianos y seculares de la sociedad, para dificultar al resto del mundo de calificar de golpe su acción, que terminó consagrando en el poder, otra vez, a un general. De nada sirvió la declaración que balbuceó una justificación de la toma del poder en nombre de la Democracia, pues tras la llamada de Erdogan a la movilización popular, las calles se llenaron de los gritos «Alahu Ekber» («Dios es el más grande») que hicieron callar a las balas y bombardeos que habían derramado la sangre de más de dos centenares.

La aventura golpista de los militares duró menos de 24 horas pero tendrá una consecuencia similar a un sacudimiento regional. Aun con el fracaso del golpe, el gobierno de Erdogan replicó el escenario común del posgolpe: estado de emergencia por tres meses. El 19 de julio los medios de comunicación reportaban la suspensión de 9000 oficiales de la policía, 2745 jueces, 1500 cuadros del Ministerio de Finanzas, 15200 empleados del Ministerio de Educación, y 8700 otros del Ministerio del Interior incluyendo 30 de los 81 gobernadores. El gobierno, además, pidió la renuncia de 1500 decanos de universidades que, como se prevé, caso por caso pasarían por un examen de lealtad al gobierno. Más importante, según emitió el BBC el 20 de julio, 99 de los 357 generales y almirantes de alto rango, un tercio del total, han sido acusados de formar parte del complot, señal no tanto de la paranoia de Erdogan por otro golpe, como de un proyecto de recomposición militar donde el pasado imperial dejará de ser tan solo un toque folclórico de desfiles con uniformes típicos de la época de la gloria otomana para transformarse en esencia y proyección.

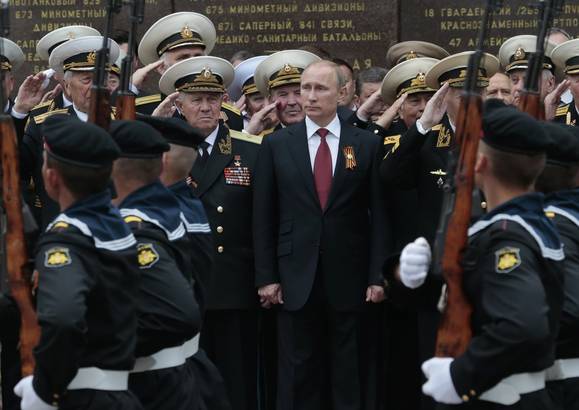

No hay que descartar que Erdogan pretenda llegar al 2023, los cien años de la República, con su foto sultanesca rodeado de oficiales vestidos en uniformes otomanos al lado de –o remplazando a– la foto de Mustafa Kemal. Si cumpliera con esa ambición habría estado más en el poder que el «Padre de los Turcos». En tal sentido, puede comprenderse su primera reacción al golpe cuando afirmó que se trataba de «un regalo de Dios». ¿Se lamentarán para entonces los seculares, los genuinamente demócratas y los más progresistas en la sociedad turca su rechazo al golpe? La pregunta peca deliberadamente de simplismo e ingenuidad, pues los militares no tienen ninguna historia de credibilidad en su pretensión de defender la democracia. Pero también resultaría naif creer que Erdogan en algún momento se inclinaría a una democracia que busque el consenso y no manipule el mecanismo de los referéndums para neutralizar cualquier disenso a su proyecto de restauración islámico-otomana; y no en una proyección de supuesta tolerancia que el Imperio tuvo en algún momento hacia las otras comunidades religiosas. En cuanto a la política exterior, si bien Erdogan ha constatado ya del fracaso de su postura en Siria y del control que supuso ejercer sobre los islamistas del DAESH, no significa el abandono de la aspiración del posicionamiento de Turquía como potencia regional. Lo hará, eso sí, menos con la OTAN y los europeos por la molestia que le generan con sus exigencias de respeto a los Derechos Humanos, las libertades civiles y la institucionalidad democrática en general, y cada vez más con Vladimir Putin, su par ruso, que probablemente le entiende mucho mejor en su vocación de perpetuación en el poder. Después de todo, pese a la enemistad histórica, Kemal no dudó en aliarse con los bolcheviques entre 1920 y 1923 contra los Aliados, sacrificando en el altar de los respectivos proyectos revolucionarios a pueblos enteros y diseñando fronteras al mejor estilo de los colonialistas europeos.