mayo 2024

Punto de Vista: una aventura intelectual del socialismo democrático

Entrevista a Sofía MercaderEn su libro Punto de Vista. Historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentina, la investigadora Sofía Mercader analiza la historia de una de las revistas más importantes de la cultura argentina de la segunda mitad del siglo XX, haciendo hincapié en el modo en que sus miembros pensaron la relación entre socialismo y democracia.

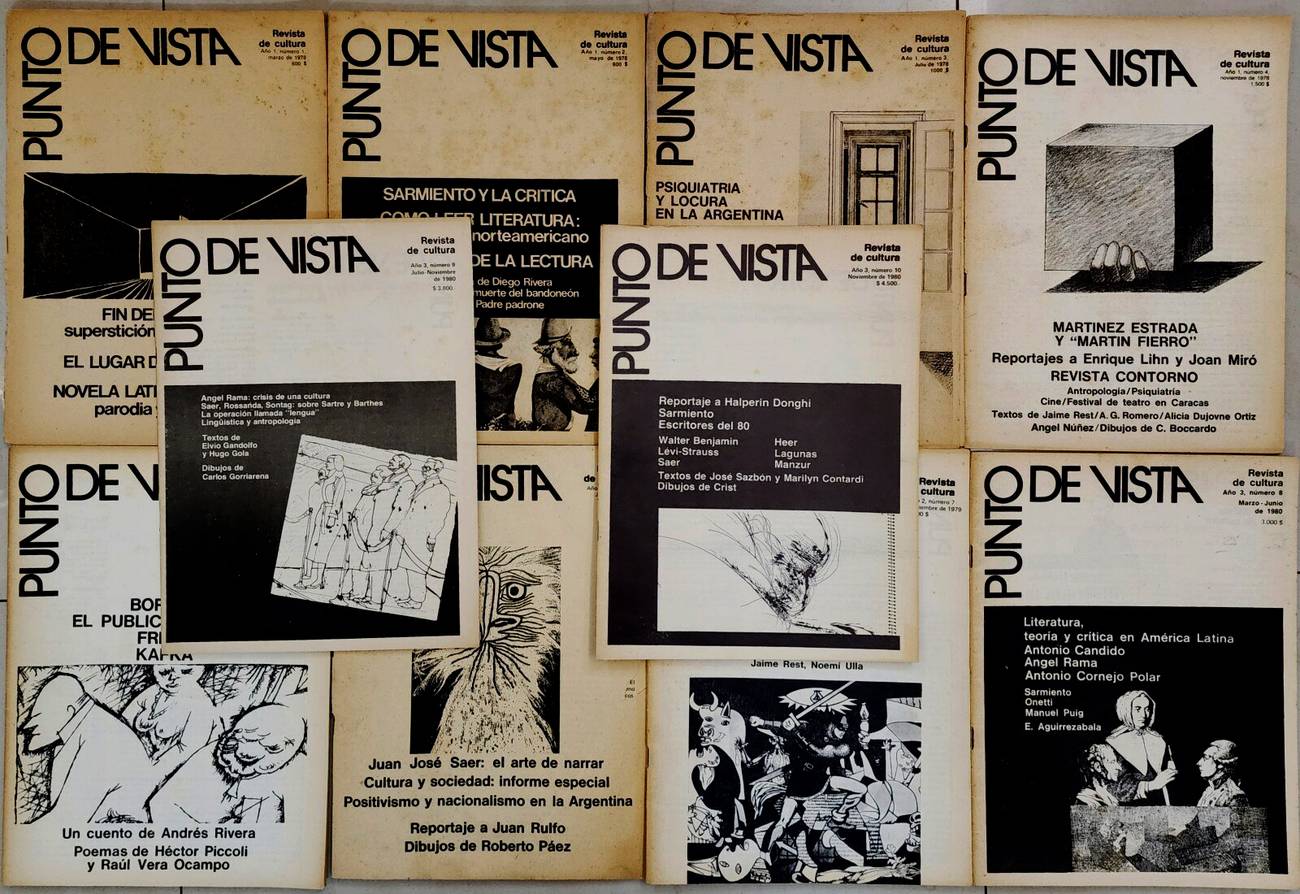

En Punto de Vista: historia de un proyecto intelectual que marcó tres décadas de la cultura argentina, su reciente libro publicado por Siglo XXI Editores, la investigadora Sofía Mercader indaga en el modo en que un grupo de intelectuales provenientes de la izquierda maoísta desarrollaron una revista de cultura que no solo resultó crucial para la renovación de las ideas de izquierda, sino también para esbozar un proyecto intelectual en el marco de la transición democrática. La revista Punto de Vista, creada por la ensayista y crítica literaria Beatriz Sarlo, el historiador Carlos Altamirano y el escritor Ricardo Piglia, salió a la luz en plena dictadura militar y debió afrontar no solo una situación de semiclandestinidad, sino también la desaparición de los tres hombres que la financiaban, pertenecientes todos ellos a la organización Vanguardia Comunista. La revista se caracterizó, durante su primera etapa, por una serie de reflexiones agudas sobre la historia cultural y literaria argentina, así como por la incorporación de las ideas del «materialismo cultural» de Richard Hoggart y Raymond Williams, que implicaron una apertura a nuevos modos de entender el marxismo. Durante el periodo de la apertura democrática, la revista funcionó como una usina intelectual dedicada a pensar un proyecto que combinara, a la vez, socialismo y democracia. La publicación, que se editó ininterrumpidamente entre 1978 y 2008, fue mutando con el tiempo y dio lugar a algunos de los intelectuales argentinos más destacados de las últimas décadas.

En esta entrevista, Sofía Mercader explica la relevancia cultural de la revista Punto de Vista en la transición democrática argentina y la forma en que los intelectuales que participaban en ella pensaron la relación entre socialismo y democracia.

En su libro, analiza la historia de la revista Punto de Vista, que comenzó su desarrollo en 1978 y acabó en 2008. Sin embargo, desde los primeros capítulos es muy claro y nítido que, si bien hay un foco concreto en esa publicación, hay un interés que la sobrepasa y que remite a un análisis más general de la cultura de la izquierda intelectual en el proceso de transición de la dictadura a la democracia. ¿Por qué eligió trabajar específicamente sobre Punto de Vista? ¿Qué características de esa publicación la hacían, para usted, un buen botón de muestra de los pasajes y los cambios de la década de 1970 a la de 1980 en Argentina?

Cuando comencé mis investigaciones yo no tenía la intención de estudiar específicamente Punto de Vista, aun cuando la revista me interesaba de modo particular. Mi propósito, en realidad, era mostrar las características de la intelectualidad de izquierdas durante la transición democrática en Argentina. Lo que pretendía era reconstruir un mapa amplio que mostrara la forma en que se habían posicionado los distintos grupos culturales de izquierda en los tiempos de la recuperación de la democracia y cuáles habían sido sus continuidades y sus distancias con el pensamiento que había predominado en la izquierda durante los tiempos previos a la dictadura. Uno de esos grupos era, por supuesto, el que formaba parte de Punto de Vista, al que podríamos definir como portador de una identidad socialista democrática y socialdemócrata. Había, sin embargo, otros grupos que me interesaban, como el representado por la revista Unidos, que abrevaba en el peronismo de izquierda, o el grupo Praxis, ligado a la izquierda marxista. Tenía claro que la mayoría de los miembros de esos espacios habían tenido una participación más o menos importante en organizaciones de la izquierda revolucionaria a fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, pero detectaba una serie de transformaciones que se habían operado durante la dictadura. Lo que sucedió es que el material necesario para llevar a cabo una investigación de esas características era prácticamente inabarcable. Al mismo tiempo, estaba el problema de las numerosas lagunas del archivo: había revistas que habían discontinuado su publicación en diversas oportunidades, por lo que, a partir de esos materiales, resultaba difícil reconstruir las transformaciones que se habían producido. Fue entonces cuando, en el mismo proceso de investigación, leí el libro de John King sobre la historia de la revista Sur (animada por Victoria Ocampo) y me percaté de que, para resolver algunos de los problemas que se derivaban de mi inquietud inicial, podía hacer otro movimiento. Ese movimiento consistía en desarrollar una reconstrucción del movimiento de ideas de la izquierda intelectual a partir de una revista. Esa revista era, claro, Punto de Vista. A través de la historia de sus miembros, pero también de sus polémicas y sus debates, creí que era posible reconstruir el mapa de la intelectualidad ligada no ya solo a Punto de Vista, sino también a otros grupos, aunque centrándome en esa revista en particular.

Punto de Vista nació en 1978, pero en su libro usted marca claramente que tanto la publicación como sus editores –Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano y Ricardo Piglia– eran deudores de tradiciones culturales de la década de 1960. ¿Cuáles eran las influencias más salientes para aquellos jóvenes que encararon el proyecto de Punto de Vista?

Al leer los artículos de la etapa inicial de Punto de Vista me percaté muy rápidamente de que esa generación tenía influencias de revistas de la década de 1950 y 1960. El legado de revistas como Contorno, publicada entre 1953 y 1959 y fundada por David Viñas, Ismael Viñas y Susana Fiorito, resulta clave para entender no solo la identidad de Sarlo, Piglia y Altamirano como intelectuales, sino también el universo de ideas a las que hacían referencia. Esa revista, en la que se destacaron también el filósofo León Rozitchner, el ensayista y psicoanalista Oscar Masotta y el crítico literario Noé Jitrik, fue importante en tanto desarrolló una crítica de la tradición liberal representada por la conocidísima revista Sur, pero también porque incorporaba la tradición sartreana del «intelectual comprometido». Además, en Contorno, podían convivir críticas a Juan Domingo Perón con un rechazo muy notorio del antiperonismo –sobre todo de aquel que rechazaba la discursividad antiimperialista, que el grupo de Contorno tendía a defender–. Aunque, tal como lo digo en mi libro, los miembros del que sería el comité editorial de Punto de Vista eran muy jóvenes en el momento en que se publicaba Contorno, la adoptarían luego como parte de su horizonte intelectual. De hecho, el mismo Ricardo Piglia, que entonces era un joven y destacado escritor que había ganado el Premio Casa de las Américas en 1967, trabó amistad con David Viñas, uno de los editores de Contorno. En definitiva, la influencia de esa publicación, pero también de otras del mismo periodo, se resume en una frase que Beatriz Sarlo me expresó en una de las tantas entrevistas que le hice para mi libro: «En los 80 todos teníamos un libro de los 60 bajo el brazo». Ese testimonio coincide con el de Piglia, que consideraba la década de 1960 como el momento crucial de su formación. Las razones por las cuales esta década fue tan importante para los miembros de lo que sería Punto de Vista se pueden resumir en la posición de Sarlo según la cual aquella década constituyó la unión de dos vanguardias: las políticas y las estéticas. Conviene recordar que, en la década de 1960, el Instituto Di Tella, cuya expresión más conocida y disruptiva fue el Centro de Artes Visuales, tuvo una importancia capital. Se trataba de un centro de investigaciones culturales ubicado a solo cinco cuadras de otro de los epicentros que influyó en los miembros de Punto de Vista: la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Según Oscar Terán, que fue miembro del consejo editor de Punto de Vista durante la década de 1980, la galería del Instituto Di Tella les abrió a los jóvenes de aquella generación «las puertas del mundo moderno». La cercanía con la Facultad de Filosofía y Letras tampoco es un dato menor, en tanto, como mencionó la propia Beatriz Sarlo, luego de pasar horas de estudio en la biblioteca de esa facultad ubicada en la calle Viamonte, se podía hacer un traslado rápido a alguno de los eventos o exposiciones que se organizaban en el Instituto Di Tella. Esto añade la cuestión espacial. En esas cuadras y calles que conformaban lo que se conocía entonces como la «manzana loca», y en la que los miembros de la futura Punto de Vista eran más bien espectadores, confluían todos esos espacios culturales. En algunos cafés, como el Bar Moderno, se discutía asiduamente de filosofía (especialmente la sartreana), de psicoanálisis, de arte y de política.

A ese café acudían, y usted lo dice en el libro, los editores de otra revista importante de la época. Me refiero al semanario Primera Plana. ¿En qué medida impactó esa publicación, que era más periodística que intelectual, en los futuros miembros de Punto de Vista? ¿En qué medida aquel grupo de jóvenes podía leer una publicación como Primera Plana o frecuentar espacios como el Instituto Di Tella y producir una crítica a esos mismos espacios desde posiciones de izquierda?

Es cierto que Primera Plana era un semanario periodístico y no una revista intelectual como podía serlo Contorno. Pero formaba parte de un escenario de modernización. En buena medida, imitaba, en la escena local, a publicaciones extranjeras como Life o Newsweek, y se dirigía a un público al que podríamos denominar como profesional o ilustrado. Era una publicación que destacaba las secciones de cultura y sociedad, y que marcaba un cierto canon o una cierta tendencia artística y de estilos de vida. Para algunos de los que luego serían miembros de Punto de Vista, como Carlos Altamirano, ese semanario implicó un modo «más sofisticado» –y uso sus propias palabras– de leer la realidad cultural y la vida social. Sin embargo, creo que lo interesante es que estos jóvenes podían ver la novedad modernizadora de la revista y, al mismo tiempo, plantear una crítica política sobre la misma publicación, a la que calificaban como «burguesa» o «extranjerizante». Esto no es muy distinto de lo que sucedía con el propio Instituto Di Tella, un espacio que sin dudas los permeaba, pero del cual también eran críticos, sobre todo por la consideración de que, en algunas de sus manifestaciones culturales, se adoptaban poses frívolas. Este tipo de posición era muy común en los espacios de la nueva izquierda. Y, en algunos casos, podía incluso ir más allá. Los cineastas Pino Solanas y Octavio Getino, enrolados en aquel momento en el peronismo de izquierda, desarrollaron una crítica furibunda tanto al Instituto Di Tella como a la revista Primera Plana en el documental La hora de los hornos, donde llegaron a calificarlas de «expresiones burguesas cosmopolitas» que se rehusaban a comprometerse con las luchas sociales. En definitiva, lo que considero es que lo importante es que, aun en un marco de críticas, esa generación no podía obviar esas referencias culturales y artísticas.

¿Cómo se insertó, ya en la década de 1970, la revista Los Libros, dirigida por el semiólogo y teórico de la comunicación Héctor Schmucler, en la que participaron Sarlo, Altamirano y Piglia?

Los Libros fue una revista importante para el campo intelectual argentino de la década de 1970. Cuando Schmucler fundó la publicación en 1969, quedó claro que su intención era trabajar analíticamente desde nuevos marcos disciplinares como los que ofrecían la crítica literaria y la crítica de la cultura. La sociología, los análisis sobre la comunicación y los estudios sobre la «cultura popular», que en esa época eran muy novedosos, fueron parte de esa apuesta. Ricardo Piglia empezó a trabajar en la revista desde su primer número y luego se incorporó Altamirano. Sarlo, que todavía abrevaba en el peronismo de izquierda, ingresó en Los Libros en 1972, y fue en esa etapa en la que hizo su pasaje al maoísmo. De modo más o menos general, diría que Los Libros desarrolló un nuevo tipo de crítica que incorporaba nuevas vertientes, como las que ofrecían el psicoanálisis y el posestructuralismo, y se convirtió en una revista en la que se ejecutó la operación de pasaje del intelectual «comprometido» al intelectual «revolucionario». Ese pasaje se expresó, sobre todo, en sus últimos años, cuando se hizo cada vez más visible la pregnancia de los temas políticos por sobre los temas culturales. De hecho, fue en esos años cuando Sarlo, Altamirano y Piglia se quedaron con la revista tras una disputa con Schmucler que llevó a su salida y también las de Miriam Chorne y Germán García, dos colaboradores importantes de la publicación. Ya con el nuevo comité editorial, la revista se adaptó a un contenido cada vez más cercano a las ideas maoístas en las que, finalmente, abrevaron Piglia, Sarlo y Altamirano. La revista dejó de publicarse poco antes del golpe de Estado de 1976, en el contexto de la represión ejercida por la Alianza Anticomunista Argentina (más conocida como Triple A). Sin embargo, esa publicación fue, como decía, el antecedente, pero también la influencia más directa de lo que luego sería Punto de Vista.

Punto de Vista comenzó a publicarse en 1978, en un momento en el que la dictadura militar estaba en uno de sus picos más altos del proceso represivo. La revista, creada por Sarlo, Altamirano y Piglia, operaba, por supuesto, en una situación de relativa clandestinidad, y los mismos autores publicaban con seudónimos. Además era, como usted lo muestra en su libro, financiada por Elías Semán, Abraham Hochman y Rubén Kriscautzky, todos ellos dirigentes de Vanguardia Comunista. ¿Cómo fue ese proceso inicial? ¿Por qué decidieron fundar la revista? ¿Y qué sucedió cuando los financistas y compañeros de la publicación fueron desaparecidos por la dictadura?

Aunque nació en 1978, las primeras conversaciones que derivaron en la fundación de Punto de Vista tuvieron lugar el año anterior. En 1977, Sarlo, Piglia y Altamirano organizaron una serie de reuniones a las que llamaron «salón literario», donde se discutían, fundamentalmente, cuestiones sobre la historia intelectual argentina y sobre la literatura nacional. Fue en ese contexto en el que nació la idea de crear una revista. Lo que es sintomático es que esta vocación naciera en plena dictadura militar y, como usted decía, en uno de los momentos más altos del proceso represivo. En ese momento, Piglia –que, al igual que Altamirano, era miembro de Vanguardia Comunista, mientras que Sarlo, también maoísta, formaba parte del Partido Comunista Revolucionario– consiguió que los líderes de su organización financiaran la futura revista. La única condición que ponían Semán, Hochman y Kriscautzky era que solo los tres miembros del comité editorial podían saber de dónde provenía el dinero. Es decir que Sarlo, Altamirano y Piglia debían tomar el compromiso de no comentarle a ninguna otra persona de la revista o que escribiera en ella cuál era la fuente de financiamiento. Aun con ese nivel de secretismo, decidieron publicarla. Creo que esto revela, fundamentalmente, dos cosas. La primera es que este grupo adoptó una política de desafío al discurso homogeneizador de la dictadura y al aplastamiento de las expresiones culturales. Esto prueba que, aun en el proceso dictatorial más represivo y disciplinador de la historia argentina, hubo personas que desarrollaron iniciativas culturales críticas. En el libro me refiero, explícitamente, a la necesidad de recuperar una historia de esas publicaciones que operaron en los intersticios de la dictadura. El hecho de que un grupo de intelectuales haya conseguido operar, de modo clandestino o semiclandestino, habla, por un lado, de esas grietas, y por el otro, del propio ingenio de esos intelectuales. Pensar de este modo nos permite, a la vez, reflexionar sobre el clima nítidamente opresivo de la dictadura, pero, a la vez, marcar los límites de toda política de ese tipo. La opresión, incluso la de la dictadura militar de 1976, no podía llegar a abarcarlo todo. El segundo punto que me gustaría marcar, en relación a su pregunta sobre los líderes de Vanguardia Comunista, se vincula a un episodio muy concreto y es que, cuando estaba por publicarse el segundo número de Punto de Vista, se produce una crisis y un debate. La razón es que, como usted decía, los líderes de Vanguardia Comunista, es decir, los compañeros y amigos de los editores de la publicación, pero además sus financistas, desaparecieron. Los diarios de Piglia reflejan escenas de dramatismo y de una justificada paranoia en la que Sarlo, Altamirano y el mismo Piglia se debatieron entre continuar o no con la publicación. Cuando, al pasar algunos días, se percataron de que sus amigos y compañeros habían preservado sus identidades, decidieron continuar con el proyecto.

¿Cómo era la revista en ese periodo inicial, mientras todavía se desarrollaba la dictadura?

Punto de Vista era, en un inicio, una publicación muy artesanal, hecha con el papel y las tapas que podían adquirir. Pero lo que era nítidamente visible era su gran nivel intelectual. Los directores publicaban sus ensayos con seudónimos, pero además tenían el desafío de sortear la censura. En ese sentido, los límites operaban sobre la publicación. En tanto no se podía hablar explícitamente de política, el vocabulario y los temas de Punto de Vista fueron, sobre todo en esa primera etapa, muy diferentes de los que habían caracterizado a una revista como Los Libros, en la que se hablaba explícitamente, por ejemplo, de las revoluciones del Tercer Mundo y de la lucha por el socialismo. Lo que Punto de Vista reflejó en esa etapa fue la búsqueda una identidad intelectual en el contexto de lo que el historiador Tulio Halperin Donghi llamó el período de la «gran crisis argentina». Eso explica que en los primeros números de la publicación fueran muy visibles los artículos sobre obras tradicionales de la cultura argentina como el Martín Fierro de José Hernández o el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Estos eran, por supuesto, intereses muy genuinos de estos intelectuales, pero considero que cobran un mayor sentido en el contexto específico de una dictadura que ha puesto en crisis la reflexión intelectual.

Uno de los aspectos más destacados de la revista, y que usted menciona ampliamente en su libro, es el que refiere a la incorporación de nuevas perspectivas analíticas dentro de Punto de Vista. Me refiero, puntualmente, a la forma en que los miembros de la publicación introducen a autores como Raymond Williams y Richard Hoggart, representantes de la llamada Escuela de Birmingham. ¿En qué medida las ideas de ambos pensadores abrieron paso a que los miembros de Punto de Vista adquirieran perspectivas que iban dejando atrás aspectos del marxismo más tradicional? ¿Cómo se adaptaban las categorías de esos intelectuales al marco argentino?

Lo que los miembros de Punto de Vista encontraron en los estudios culturales de origen británico fue una forma menos estructurada de interrogar el pasado, a la literatura y a la propia historia cultural e intelectual. A diferencia de lo que sucedía en Los Libros, donde era visible un criterio marxista más ortodoxo en el que la categoría de «ideología» era casi omnipresente –y era utilizada para caracterizar las distintas actividades culturales como «transparentadoras de la ideología burguesa»–, en Punto de Vista los estudios culturales de la Escuela de Birmingham operaron en favor de una reflexión más aguda y más amplia de la sociedad y de sus diversas expresiones. Las ideas del «materialismo cultural» de Hoggart y Williams funcionaron, como lo ha dicho la propia Sarlo, como un contrapeso a las tendencias del estructuralismo francés, al que veían como excesivamente dogmático. No es casual, en ese sentido, que hayan entrevistado a Hoggart y a Williams y que muchas de las ideas de estos autores, como la de «estructura del sentimiento» de Williams, se tradujeran luego en posiciones teóricas de los propios miembros de la revista. De hecho, las categorías de Hoggart y Williams les permitieron pensar el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de Hernández desde una perspectiva nueva en la que lo que importaba era el lugar de esas obras en la historia. Eso los acercó a un nivel de contextualización mayor, a la vez que les aportó herramientas para pensar cuestiones como las del «gaucho» y «la tierra» en relación a la necesidad de formar una tradición. Esto los aleja, sobre todo a Sarlo y a Altamirano, de lecturas marxistas más estructuradas.

En su libro, usted relata un fenómeno de confluencia intelectual entre Punto de Vista, que se producía en Argentina, y Controversia, una publicación que realizaban los exiliados argentinos en México, entre los que se encontraban Nicolás Casullo y José Aricó. ¿En qué medida esa confluencia de intereses intelectuales provenía del enfrentamiento a la dictadura? ¿Cuáles eran las perspectivas compartidas por ambas publicaciones en el periodo final de la dictadura militar?

La revista Controversia tuvo una importancia capital. Fue, efectivamente, realizada por los exiliados argentinos en México y su característica principal fue la de reunir a personas con diferentes itinerarios políticos dentro de la izquierda. Por un lado, estaban aquellos que transitaban posiciones socialistas, como José Aricó, Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola, que provenían de la experiencia de la revista Pasado y Presente –la publicación de los «gramscianos argentinos»–, y por el otro, los que se reconocían en el peronismo de izquierda, como Nicolás Casullo y Rubén Caletti. La diferencia entre Punto de Vista y Controversia no era ideológica, sino de enfoque. Mientras que Controversia era una publicación de ciencias sociales, Punto de Vista se anclaba en el análisis de la cultura. Pero las reflexiones de los intelectuales que formaban parte de las dos publicaciones iban en el mismo sentido: todos trataban de pensar cuál sería el rol de la izquierda en la recuperación democrática, cómo se podría encarar un proyecto socialista, de qué modo podría articularse una nueva perspectiva de la cultura. Es cierto que la dictadura ocultaba diferencias ideológicas al forjar un frente común. Pero ese ocultamiento no se producía solo entre grupos, sino dentro de ellos. Esto lo ejemplifica muy bien una carta que Piglia le envió en 1982 a José Sazbón, exiliado en Venezuela, en la que le comentaba, luego de su salida de Punto de Vista, que lo que había mantenido unido al grupo era la dimensión antidictatorial. Lo que resulta interesante, sin embargo, es que ambas publicaciones pensaban, durante el proceso de la dictadura, en términos similares en lo que se refiere a la revalorización de la democracia. Cuando la dictadura finalmente acabó, Controversia ya estaba fuera de circulación, pero algunos de sus miembros, sobre todo los del «ala socialista», se acercaron a Punto de Vista, mostrando la afinidad existente con el camino de esa izquierda intelectual a la socialdemocracia. Ese fue el caso de Emilio de Ípola, Oscar Terán, José Aricó y Juan Carlos Portantiero.

Un punto central en su trabajo sobre Punto de Vista es el que refiere al abandono, más o menos progresivo, de las categorías marxistas que los intelectuales de la revista habían utilizado durante la década de 1970. En su análisis parece haber un sendero intelectual nuevo que los conduce a posiciones que en algunos casos pueden definirse como socialistas democráticas y en otros como más nítidamente socialdemócratas, pero que no parece suponer un abandono absoluto del marxismo. ¿En qué medida la operación de viraje incorporó y descartó elementos marxistas?

Mi consideración es que, en buena medida, el marxismo siguió operando como herramienta de análisis, aunque muchas de sus categorías más estrictamente políticas cambiaron o fueron matizadas. En este sentido, creo que la formación marxista de muchos de estos intelectuales fue importante, en tanto es a partir de ese marco conceptual desde el cual se produjo el pasaje a una identidad socialista democrática o socialdemócrata. Para estos intelectuales no se trataba de tirar el marxismo por la borda, sino de abandonar una forma de entender el marxismo. Esto es, al menos para mí, muy nítido en lo que hace al análisis cultural. Raymond Williams, de quien ellos bebieron teóricamente, era un marxista, pero uno muy distinto de aquellos de los que habían absorbido ideas durante su etapa maoísta. Al mismo tiempo, en aquel contexto resultaba muy claro que el marxismo vivía una crisis como modelo teórico totalizante y que el propio comunismo atravesaba serias dificultades, que acabaron expresándose con la caída de la Unión Soviética. Por otra parte, y creo que esto es importante, los intelectuales de Punto de Vista estaban enfrentándose a una dictadura y veían la necesidad de revalorizar la democracia y algunos aspectos fundamentales del liberalismo político. La tragedia de la dictadura implicaba, entre otras muchas cosas, la falta de Estado de derecho, la ausencia de libertades ciudadanas y públicas. Y esta era, claramente, una causa que pretendían defender, una causa por la que querían luchar. Esto, lógicamente, era imposible de compatibilizar con una versión ortodoxa del marxismo. Así que, de un modo u otro, el pasaje de estos intelectuales hacia el espectro socialdemócrata se hizo, por un lado, con categorías del marxismo y, por otro, con la conciencia de que era necesario un régimen político democrático-liberal.

Ese pasaje implicó una serie de críticas a los regímenes del socialismo real a los que usted aludía. En el libro, usted manifiesta que, en Punto de Vista, se desarrollaron una serie de traducciones de artículos asociados a la represión a estudiantes y obreros en la Polonia comunista y que el propio Altamirano puso de relieve en un ensayo los enormes problemas que conllevaba el desarrollo de un socialismo sin democracia. ¿Puede considerarse que esos análisis fueron el fruto de una confluencia entre el hecho de estar viviendo en una dictadura que llevó a los intelectuales de Punto de Vista a una revolución de la democracia y, por otro, a la reflexión que ya estaban produciendo en torno de ciertas categorías del marxismo clásico?

Es justamente esa experiencia dictatorial y esa comprensión de que tampoco el socialismo puede construirse sin libertades lo que intento destacar en ese apartado del libro. El caso de Polonia, donde el sindicato Solidaridad se enfrentó al régimen comunista, fue cubierto en un número que, para mí, tiene suma importancia en la publicación. Me refiero al número 14, de marzo de 1982, donde Punto de Vista comienza a evidenciar una narrativa más abiertamente política, a tono con la apertura que estaba viviéndose hacia el final de la dictadura. En ese número, la revista tradujo y reprodujo un panfleto de una editorial clandestina polaca y publicó un ensayo en el que Altamirano reseñaba el libro del dirigente comunista español Fernando Claudín titulado La oposición en el socialismo real. Allí, Altamirano hacía hincapié en la falta de libertad en los regímenes del socialismo de tipo soviético, y combinaba ese análisis con la falta de libertad en Argentina. Esto lo llevaba a defender la democracia y los derechos humanos como pilares fundamentales de cualquier construcción política, incluida la socialista. En definitiva, esa valoración de la democracia –que antes habían rechazado o criticado como «burguesa»– se volvió un eje central en el discurso de Punto de Vista y les permitió acercarse al liberalismo político, aun cuando mantuvieran la vocación de un proyecto socialista.

Democracia fue, entonces, la palabra clave…

Exactamente. Fue la palabra clave. Y fue la que reemplazó a la palabra «revolución». De hecho, cuando los miembros de Punto de Vista abandonaron los seudónimos y comenzaron a escribir con sus nombres reales, se asumieron a sí mismos como intelectuales en el marco de la democracia. Afirmaron, en definitiva, que la idea de un pensamiento libre estaba unida a la de una vida civil libre, a la de unas libertades concretas que otorga el régimen democrático. Lo que ellos argumentaron es que solo se puede pensar y escribir de forma verdaderamente libre cuando hay un marco democrático para hacerlo. Si antes de la dictadura, todavía en su etapa maoísta, los intelectuales de Punto de Vista consideraban que la democracia vendría después de la desaparición del capitalismo a través de un proceso de lucha de clases, a comienzos de la década de 1980 consideraban que la democracia constituía el piso mínimo para cualquier tipo de construcción de corte socialista.

Este punto, por supuesto, llevó a debates importantes, como el que tuvieron en 1985 Juan Carlos Portantiero, que era miembro de Punto de Vista y del Club de Cultura Socialista, con la revista Unidos, de tendencia peronista. En ese debate, Portantiero planteó muy claramente una posición según la cual para construir eso que los miembros de Unidos llamaban «democracia sustantiva», que se asociaba directamente a un proyecto socialista o, al menos, igualitario, era necesario tener una «democracia formal». Lo que Portantiero estaba planteando era que las instituciones democráticas eran una precondición para la construcción de esa «democracia sustantiva». En lugar de ver una oposición, lo que Portantiero planteaba era una complementariedad.

Ya en 1983, en el primer proceso electoral democrático tras el final de la dictadura, los miembros de Punto de Vista dieron un claro apoyo a Raúl Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical. Algunos de ellos llegaron, incluso, a formar parte del Grupo Esmeralda, que lo asesoró luego de ser electo presidente. ¿En qué medida ese apoyo permeó la identidad del grupo? ¿Se provocaron debates en torno de Alfonsín?

La revista dio, en un comienzo, un apoyo explícito a Alfonsín. Los miembros de Punto de Vista plantearon, en ese momento, que el candidato radical era la opción correcta para 1983. Sin embargo, contra lo que muchos creen, esto no necesariamente indica una «identidad alfonsinista» ni, mucho menos, una «identidad radical» de los miembros de la revista. Ninguno de ellos se afilió al partido de Alfonsín ni asumió la identidad del radicalismo que, como sabemos, es mucho más amplia que la que expresaba el propio presidente. A tal punto esto es así que los debates en Punto de Vista siguieron girando en torno de la identidad socialista y el proyecto democrático. Al mismo tiempo, es necesario recalcar que los compromisos no fueron, ni en Punto de Vista ni en el Club de Cultura Socialista, similares entre todos sus miembros. El Club de Cultura Socialista –fundado en 1984 de la unión entre miembros de Punto de Vista y miembros de Controversia– debe distinguirse también de otro núcleo que es, como usted dice, el Grupo Esmeralda. Este último grupo, del que participaban Sergio Bufano, Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero, tuvo una relación directa con Alfonsín y fue, en buena medida, el que tradujo el discurso socialdemócrata que imperó durante los primeros años de su presidencia. Ese discurso combinaba lo que he llamado los «valores éticos del socialismo» con los principios democráticos del liberalismo político. Sin embargo, es muy interesante ver que, a los miembros del Grupo Esmeralda, que también formaban parte del Club de Cultura Socialista, no se les permitía ejercer la presidencia del Club para mantener una autonomía política del gobierno. Las posiciones en tensión y debate respecto del alfonsinismo, que al principio había generado un consenso más o menos general, se expresaron alrededor de 1987, cuando el presidente radical dictó las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esas leyes daban marcha atrás en el proceso de enjuiciamiento de los militares de la dictadura, que el propio Alfonsín había encarado. Las discusiones se hicieron visibles, sobre todo, en La Ciudad Futura, la revista que fundaron José Aricó y Jorge Tula, y que estaba ligada al Club de Cultura Socialista. Allí se vio, muy claramente, el modo en que Sarlo se oponía mucho más firmemente a esas leyes de Alfonsín y mostraba distancias claras respecto del gobierno. Eso la ubicaba en una posición mucho más crítica que, por ejemplo, las que sostenían Portantiero y De Ípola.

En esa etapa, la cuestión del marxismo, de la que hablábamos previamente, volvió a imponerse. De hecho, se produjo un debate entre Oscar Terán, que escribió un artículo en Punto de Vista afirmando que había que pasar del marxismo al postmarxismo, y José Sazbón, que le respondió duramente en un derecho a réplica.

La discusión entre Terán y Sazbón fue extraña, aunque no en términos analíticos, sino editoriales, en tanto Punto de Vista no solía publicar demasiados debates o contrapuntos. Lo que sucedió fue que Terán escribió un artículo muy crítico de la ortodoxia marxista en el que afirmaba que los intelectuales argentinos debían reclamar el «derecho al postmarxismo». José Sazbón le respondió en la misma revista dos números después, diciendo que Terán estaba celebrando el «funeral del marxismo» justo en un contexto en el que el marxismo estaba más capacitado que en otros tiempos para desplegar sus potencialidades. Finalmente, Terán escribió otro artículo afirmando que lo que rechazaba era un tipo de modulación o una forma de marxismo para la cual la única categoría central era la de la clase y argumentaba que eso no era lo mismo que celebrar el «funeral del marxismo». Pero, además, Terán sostenía que la insistencia de Sazbón en mantener una visión del marxismo más propia de la década de 1970 era ciega a los acontecimientos. De una u otra manera, lo acusaba de insistir en una perspectiva por puro dogmatismo, por aferrarse a categorías que no se condecían con la realidad y con la experiencia política concreta.

Tengo la impresión de que esta discusión entre marxismo y postmarxismo se conecta con otro artículo publicado en Punto de Vista durante la década de 1980 que usted destaca muy especialmente. Me refiero a La rebelión del coro, de José Nun, en el que se criticaba abiertamente la cuestión de una «contradicción principal», que había atravesado históricamente la teoría marxista, y se abogaba por comprender toda otra serie de conflictos que atravesaban a la sociedad y que iban desde el feminismo hasta lo que entonces se llamaban «nuevos movimientos sociales». ¿Cómo se insertó esa posición dentro de Punto de Vista?

El artículo de Nun mostraba, de modo bastante definitivo, el abandono de la idea de una «contradicción principal», al mismo tiempo que asumía que esa noción ya no organizaba las luchas reales. Nun marcaba claramente que no todas las luchas podían definirse en términos de «clase», y dejaba en evidencia que existía un amplio «coro» con demandas muy diversas. Ese «coro» se extendía desde los movimientos de mujeres y los colectivos feministas hasta aquellos que representaban a las minorías étnicas, pero también involucraba, por ejemplo, a las juventudes. Lo que intentaba mostrar Nun era que había algo más que un «único sujeto» de liberación, como lo pensaban las corrientes más ortodoxas del marxismo en relación con la clase obrera. En ese marco, reponía una idea que resultaría central para el pensamiento socialista que era la de la experiencia real en la vida cotidiana. En esa vida cotidiana, decía Nun, se expresaban diversas luchas, no solo la de clases. Su posición anticipaba un fenómeno que luego sería más visible con el salto claro a la arena pública de los colectivos LGBTI+, al mismo tiempo que hacía un aporte a la reflexión sobre la democracia. Porque, para Nun, y en general para Punto de Vista, la democracia no debía ser solo el régimen que garantizara los derechos de las mayorías, sino también los de las minorías. Esta postura implicaba el establecimiento de una perspectiva que asumía a la democracia como mediadora, como garante de los derechos de todos. Esto rompía claramente con una idea de sociedad que era vista solo a partir de la división de clases, y que pasaba a ser entendida como el ejercicio de la pluralidad. Sin embargo, algo sintomático de este artículo de Nun es que inaugura un debate que los miembros de Punto de Vista no retoman fuertemente. Punto de Vista, pero también el Club de Cultura Socialista, siguen pensando en términos de grandes narrativas. En la década de 1980, la publicación se concentró en la gran narrativa sobre la democracia, y no ya en la de la revolución, pero trabajó poco sobre los temas particulares. Temas como el feminismo o los derechos y demandas de las minorías étnicas aparecieron muy marginalmente en la publicación, mientras que cuestiones como la de la democracia y la igualdad, en términos más amplios, fueron casi omnipresentes.

Punto de Vista publicó su último número en 2008, 30 años después de la aparición del primero. En el medio, hubo numerosos debates, distintas apuestas políticas, tensiones en torno de cuestiones culturales y estéticas. ¿Cuáles fueron las razones que derivaron en el cierre de la revista? ¿En qué medida afectaron las cuestiones culturales y en qué medida afectaron las cuestiones políticas?

Punto de Vista se vio atravesada por la derrota política del proyecto por el que habían apostado. En este sentido, creo que puede hablarse de un desencanto por el hecho de que en el país no pudiera encarnarse un proyecto político como el que ellos deseaban. Eso derivó en que la revista, que en la década de 1980 había sido muy activa en el pensamiento político, al tiempo que pensaba la cultura, fuera abandonando progresivamente los temas asociados a la coyuntura. Algunos miembros de la revista, entre los que se puede incluir a Sarlo, siguieron pensando la política, pero formaron otros espacios para ello, y Punto de Vista fue perdiendo esa perspectiva.

Mi impresión es que Punto de Vista atravesó una crisis lenta. A diferencia de otras publicaciones, que tuvieron una instancia o un punto de quiebre claro, Punto de Vista fue acarreando una situación de desgaste. Tenemos que pensar que se trata de una revista que se publicó, ininterrumpidamente, durante 30 años, desde 1978 hasta 2008. En ese sentido, la pregunta que a veces me hago es, más que cómo terminó, cómo fue que duró tanto. En función de los testimonios a los que tuve acceso durante mi investigación y a diversas entrevistas que realicé a los actores principales de la publicación, pude constatar que se formaron dos grupos con perspectivas diferentes de la revista. Según Sarlo, uno de esos grupos estaba integrado por ella y por Adrián Gorelik, Ana Porrúa, Federico Monjeau, Hugo Vezzetti y Rafael Filipelli, entre otros. Ese grupo se consideraba «vanguardista» frente a otro, considerado como «modernista», que estaba conformado por Altamirano e Hilda Sábato, y era a veces acompañado por María Teresa Gramuglio. Mientras que el primer grupo buscaba nuevos abordajes y pretendía que la revista apuntara más a temas literarios, musicales y artísticos de orden contemporáneo, el segundo grupo continuaba más concentrado en la historia cultural, la reflexión sobre la democracia y los proyectos socialistas. En los últimos años de Punto de Vista se produjeron una serie de debates, como el que se vinculaba a la caracterización artística de la obra del artista visual Guillermo Kuitca, en los que comenzó a quedar claro que no solo había visiones antagónicas en relación con algunos temas, sino que había relaciones personales deterioradas. Esos contrapuntos, el deterioro de las relaciones y debates sobre quiénes detentaban el monopolio de la revista en aquel momento derivaron en una serie de cartas de renuncia por parte de Altamirano, Gramuglio y Sábato en 2004. Finalmente, la revista siguió publicándose hasta el año 2008, con Sarlo dentro de la publicación y una orientación más propia del grupo «vanguardista». En su último texto publicado en la revista, titulado «Final», Sarlo escribió, con pesar, que había algo que ya no estaba presente en la publicación, un cierto espíritu. Y decía que, para ello, era mejor no prolongar la publicación, porque una revista con 30 años de historia no se merecía un final decadente. Sarlo no quería que la revista viviera para hacerse un homenaje a sí misma.