La distancia, el futuro, la muerte

Nueva Sociedad 296 / Noviembre - Diciembre 2021

«Distanciamiento», «futuro» y «muerte» son, sin duda, algunas de las palabras claves de la pandemia, que se proyectan hacia la «nueva normalidad». El covid-19 nos pone frente a lo que perdurará y a lo que se borrará y, también, frente a los recuerdos falsos de esta situación excepcional.

La distancia

Y así fue como vinimos a descubrir, no sé si de a poco, no sé si de pronto, lo cerca que antes nos parábamos unos de otros, lo cerca que nos hablábamos, lo mucho que nos tocábamos, el arraigo indeclinable de esos hábitos: el de arrimarnos, el de encimarnos, el de amucharnos. Porque ahora intentamos la conjetura de esa nueva normalidad que vendrá, y damos en llamarla así: normalidad, para apaciguar ansiedades o angustias y alentarnos a suponer que sí, que algo al final se estabilizará, que se dejará reconocer y conseguirá durar, que en la batalla desatada entre lo normal y la excepción, en la que hoy por hoy la excepción prevalece, acabará por imponerse alguna forma (no sabemos del todo cuál) que podremos sentir como normal.

Pero antes de eso, mucho antes, ahora mismo, la excepción, por durativa, y porque siendo durativa no deja de ser excepción, consiguió afectar esa otra normalidad, la que antes teníamos: no la «nueva normalidad», la por venir, sino la vieja normalidad, esa en la que hasta ahora habíamos vivido. La afecta de este modo específico: la torna un tanto extraña. La saca de la plena familiaridad, que es el territorio en el que comúnmente impera, para pasar a enrarecerla en alguna medida. Evocamos esas maneras tan nuestras, incluso llegado el caso las añoramos, y nos resultan algo ajenas. Advertimos, desde la falta, eso que antes, desde la costumbre, nos pasaba desapercibido: que al hacer por ejemplo una fila nos pegábamos al de adelante, y quien venía a continuación, detrás de nosotros, se nos pegaba a su vez; que nos aproximábamos al conversar, así fuera en una mesa de café, con la gestualidad que es propia de la confidencia, al punto de intercambiar respiraciones; que unas cuantas veces al día frotábamos, no ya las manos, que no dejan de ser una extremidad, sino las caras, y más específicamente las mejillas, con personas que apenas conocíamos, si es que no las desconocíamos por completo; que al conversar nos agarrábamos hombros o antebrazos, como refuerzo para la persuasión o como aviso de que empezábamos a enojarnos; que al dejar pasar a alguien acompañábamos ese ceder con una mano cordial puesta en la espalda, mano que a su vez nos apoyaban si el paso nos lo estaban cediendo a nosotros.

Entre los ritos de la escolaridad tradicional, impartidos ineludiblemente como criterio de socialización, había uno de administración cotidiana: el de tomar distancia. Entre tantas otras cosas, se enseñaba también esa, a tomar distancia de los otros (y a que se tomara distancia de nosotros). Una forma de alinearse (o quedar derechitos), una forma de separarse (apartarse hasta ser uno solo entre los otros), una forma de ordenarse (por orden de estatura: el orden de estatura era a los cuerpos lo que el orden alfabético era a los nombres). Acaso un antídoto educativo contra la experiencia más propiamente urbana, la del hombre de la multitud, para decirlo en términos de Poe.

Ahora bien, en aquellas formaciones reguladas en patios de cielo abierto o en claustros de negación del afuera, incluso para tomar distancia, había que tocarse. No era sino con un contacto (el de la mano apoyada en el hombro de quien nos antecedía) como se alcanzaba a producir una distancia; palpar primero para retirarse después, o bien, mejor aún: nunca proceder a retirarse sin antes un poquito palpar.

En otras sociedades más aplicadas a la reticencia del repliegue físico de cada cual sobre sí, las medidas adoptadas para prevenir los contagios del coronavirus habrán tal vez afectado menos. Entre nosotros, la adopción forzosa de la distancia social determinó muy fuertemente un estado de excepción. Un colega desde Alemania me comentó, por ejemplo, a mediados de 2020, que para ellos esa requerida distancia no suponía mayores cambios, ya que eran habitualmente reacios a ponerse unos cerca de otros o a tocarse en general. Para nosotros, en cambio, tan hechos al pegoteo y a la elocuencia táctil, determinó un corte drástico, acaso el más difícil de asumir (más difícil que el uso del barbijo, ya sea considerando o no que lo que hay en la nariz son agujeros; que el lavado permanente de manos; que el rociado general de objetos empuñando un bombero loco). Estamos hechos al contacto social. Lo inaudito es que, en este caso, la distancia resultaba tan social (o incluso más social, si se quiere) como el contacto. Ponerse a distancia de otros como una forma (como la forma) de estar con otros.

La indicación inicial de que el peligro estaba «afuera» (es decir, por extensión, en los desconocidos) surtió un esperable efecto, ya que encajaba perfectamente bien en el horizonte prototípico del imaginario burgués: la casa como espacio de seguridad, la familia como un factor de protección. No fue nada sencillo remover estas premisas (si es que se consiguió removerlas o cuanto menos atemperarlas), incluso cuando se contaba ya con evidencia suficiente de que el riesgo mayor estaba adentro (juntarse adentro) y el riesgo menor estaba afuera (al aire libre). Por razones eminentemente ideológicas, el encuadre general persistió, bajo un criterio ya inexacto desde el punto de vista sanitario; tal vez el núcleo de esa resistencia radicara en la imposibilidad de asumir que hubiese que tomar distancia de los propios (del primo querido que viene a cenar, del amigo del alma que nos abraza). Esa distancia, la de la cercanía, más que cualquiera de las otras.

La noche del gol de Luis Mederos a Platense, en 1992, fue la primera vez (la primera de varias) que me abracé con un absoluto desconocido en la tribuna. No un abrazo meramente cordial, el del roce y las palmadas someras, sino un abrazo extenso, apretado, fervoroso, abrazo de fusión en mismidad, abrazo de confraternidad como tal vez no me haya dado, o me haya dado poco, con personas a las que conozco y quiero. Esa clase de abrazo, ¿cuándo volverá? Esa clase de abrazo, ¿volverá? Es para mí una medida, entre otras igualmente posibles, para calibrar el tenor de lo que pueda ser alguna vez una nueva normalidad: qué tan distinta o tan parecida será de lo que llevamos hasta ahora vivido. Si el sentido de la distancia o la cercanía de los cuerpos en el espacio social se alteraron irreparablemente o si volverá a ser lo que fue, al igual que tantas cosas.

El futuro

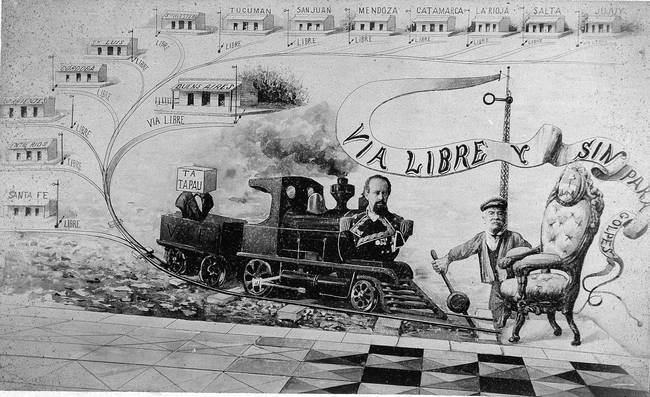

En aquella tan citada frase de Roberto Arlt, «El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo», suelen subrayarse los dos términos más significativos para una figura como la suya: la prepotencia (la de quien irrumpe en el campo literario sin el capital simbólico requerido) y el trabajo (en las antípodas del imaginario que asocia, en cambio, literatura y ocio). Pero es posible detenerse también en la palabra del comienzo, la del objeto a conquistar: el «futuro». No tenía manera de saberlo, claro; pero si hay algo de lo que Arlt no dispondría sino en un grado muy acotado era precisamente un futuro. Arlt murió a los 42 años de edad, apenas 11 años después de haber lanzado ese desafío en el prólogo de Los lanzallamas. Pero esa circunstancia, tan imposible de anticipar, en lugar de debilitar la formulación, podría incluso potenciarla, situarla en una escala específica: la escala de un futuro corto. Y así plantearse esa cuestión, la de las longitudes de futuro; no ya en cuanto al tiempo efectivamente disponible (porque eso nunca se sabe, y cuando se sabe, ya no es futuro), sino en términos de una capacidad de prever, de una posibilidad de anticipación. ¿Con qué margen se cuenta? Alzando la vista desde el presente, dirigiéndola hacia un horizonte del tiempo (y no del espacio), ¿qué tan lejos se alcanza a ver? Un presente de requiebre y zozobra nos acota la longitud de futuro, nos compele a la contingencia, nos impide proyectar o nos reduce mucho el margen. Podemos hacer planes a dos o tres semanas, estirarnos eventualmente a cuatro; si la cosa va más allá, se nos impone la necesidad de volverlos tentativos y dejarlos por eso mismo sujetos a confirmación. Cuando en mundos más estables (el primero, el segundo) hacen planes de largo alcance (pienso en cosas cotidianas, por ejemplo, sacar entradas para un espectáculo, un concierto o un partido de fútbol con un año de antelación), a nosotros (en el tercero) se nos produce un efecto de vértigo, el de asomarnos a un abismo de tiempo.

Y es que el imperio del vamos a ver decide nuestra normalidad; el porvenir puede que sea largo, como para Althusser, pero el futuro, que no es lo mismo, decididamente no. La pandemia alteró esa normalidad, como las alteró casi todas, aunque no bajo la forma de una interrupción o de una reversión, sino bajo la forma de una drástica intensificación. El futuro corto se acortó todavía más, se contrajo hasta ser prácticamente el presente; la línea de la cronología se redujo poco menos que a un punto, el punto de la estricta coyuntura; y aprendimos a tantear los días, o incluso las horas, como se hace con todo lo difuso, con lo incierto, con lo brumoso.

¿Qué clase de futuro habrá de establecerse en una nueva normalidad? ¿En qué modulación del tiempo terminaremos por ubicarnos? ¿Y qué efecto tendrá sobre nosotros, al cabo de este largo estado de excepción que dejó en suspenso el futuro, todos los futuros, el hábito mismo de futuro, el sentido mismo de la futuridad? Llevada a su punto extremo, extremo y durativo, durativo y general, la estricta provisoriedad de la vida se reveló como su condición más auténtica. Tal vez nos quede esa sensación cuando volvamos a planificar viajes con antelación, a pactar trabajos a largo plazo, a organizar fiestas por anticipado; tal vez nos quede la sensación de que, en el fondo, nos estamos engañando, que nos hacemos una pura ilusión.

La muerte

Cada cual sabrá cómo hacer, cada uno de los días de su vida, para no pensar en la muerte: para olvidarla, para omitirla, para cambiar sostenidamente de tema, para dejarla mayormente de lado. Y que incluso leyendo a Heidegger (leyendo el ser-para-la-muerte) o recitando el famoso silogismo (ya en su fatídica premisa: todos los hombres son mortales), la muerte como cosa concreta no se cruce por la mente, no aparezca como destino seguro; para nombrarla o comentarla o asistir a las muertes ajenas, sin asumir a conciencia plena que también a nuestros seres queridos tarde o temprano les va a tocar, sin asumir que a nosotros mismos tarde o temprano nos va a tocar.

Unos de los aspectos más fatigosos, o incluso más agobiantes, de este tiempo de pandemia es el hecho de que la muerte ha cobrado la forma de una presencia constante. Ni implícita ni sugerida, ni difusa ni mitigada: cada día de este tiempo la muerte se cuenta y se dice, la muerte se contabiliza y se anuncia. El resto, lo que no es muerte, parece estar ahí para evitarla, para anularla o disuadirla, con lo cual, aunque por la negativa, no deja de traerla a colación.

No se sabe, pero se supone, que en algún momento alcanzaremos eso que se denomina «inmunidad de rebaño». Y que entonces habrá de establecerse por fin esa nueva normalidad de la que se habla. El virus corona seguirá ahí, pero controlado; existirá como hoy existen la gripe o las neumonías. Algunas vidas habrá de cobrarse, entonces, como hoy se las cobran la gripe o la neumonía; muertes aisladas, por goteo, sin pandemia ni aluvión. ¿Qué clase de relación entablaremos con esas muertes, así dispuestas, raleadas y en dispersión, cuando se alcance por fin ese estado de cosas? ¿Harán mover todavía el ábaco fúnebre, hoy por hoy tan incesante? ¿Se agregarán, una por una, al censo público de las defunciones? Es decir, con otras palabras, ¿cuándo y cómo se detendrá el rito diario de la enumeración de las muertes? ¿Cuándo se parará de contar? ¿Se parará alguna vez? ¿Atinaremos a devolver a la muerte al lugar que tenía antes: un hecho triste y ante todo inexorable que podía tocarnos más de cerca o más de lejos o directamente a nosotros, pero que no era asunto de cómputo diario, materia numérica de servicio informativo de cada mañana y cada tarde, rutina sombría de medición cotidiana?

Las relaciones sociales irán encontrando o reencontrando sus formas, a mayor o menor distancia, más o menos recelosas, más o menos pegoteadas. Y el tiempo recobrará una graduación estable: el pasado, no tan lejos; el presente, no tan expandido; y el futuro, según cuadre, más cortito o más extenso. Lo que tal vez resulte más arduo redefinir y reconfigurar es el lugar social de la muerte: su carácter, su entidad, su visibilidad, su estadística. Si la muerte sigue ahí, tan expuesta como lo está ahora, será difícil acomodarnos a alguna clase de normalidad, incluso si resulta nueva, que admita recibir ese nombre.

Coda: ensayo conjetural sobre una memoria futura

No sabemos qué memoria va a quedarnos de este tiempo, qué memoria forjaremos de todo lo que pasó. Podemos a lo sumo suponerla, entreverla, imaginarla. Pero esa sola conjetura tal vez ya nos procure algún alivio, porque escrutar esa eventual memoria futura patentiza que este presente tan largo también será alguna vez un pasado, que aunque se estire en una especie de inacabable permanencia (tan extrema como esa utopía higiénica: la del lavado permanente de manos), a la larga pasará, como pasa todo, y será finalmente un pasado, como a la larga todo lo es.

Esa memoria, por definición, no podemos saberla todavía. ¿Qué de todo resultará al fin y al cabo imborrable? ¿Lo extraordinario, por extraordinario? ¿O lo que se volvió habitual, por haberse vuelto habitual? No es seguro porque lo extraordinario, al serlo, cobra a menudo un aspecto casi irreal, parece quedar en un «tiempo fuera del tiempo» (pienso, por caso, en la inconcebible muerte de Diego Maradona, ocurrida durante la pandemia); en tanto que lo habitual, al serlo, se derrama en el tiempo, parece haber existido desde antes y acaso pueda seguir existiendo después (pienso, por caso, en los frasquitos de alcohol en gel). ¿Qué de todo lo que pasó en este tiempo se volverá finalmente memoria?

A la memoria cabe pensarla, entre otras tantas formas posibles, desde sus fallas o sus agujeros; pero en el sentido en que Héctor Libertella decía que una red «es puro agujero»: no tanto lo que le falta, como aquello de que está hecha (quizás habría que formularlo así: está hecha de lo que le falta). Pienso, claro, en los olvidos, sin los cuales no habría memoria (esa retención monstruosa que le ocurre al famoso personaje de Borges no es exactamente una memoria); pero también, y sobre todo, pienso en los recuerdos falsos: memoria falaz de lo que en verdad no ocurrió y no se vivió, y que cuando es colectiva asume por ende una significación especial.

Colecciono recuerdos falsos de la memoria colectiva argentina. Un ejemplo: el recuerdo de haber visto los partidos del Mundial 78 en televisores a color. (¿Qué produjo ese recuerdo falso? Tal vez la campaña publicitaria de la dictadura a propósito de la creación de atc1, que permitió la transmisión a colores, pero para el exterior). Otro ejemplo: el recuerdo del oscurecimiento de la ciudad de Buenos Aires en prevención de posibles ataques aéreos durante la Guerra de Malvinas. (¿Qué produjo ese recuerdo falso? Tal vez el remordimiento por haber estado tan lejos y tan a resguardo de esa guerra, dado que el oscurecimiento ocurrió en verdad cuatro años antes, en 1978, en los aprontes de una guerra con Chile que no llegó a tener lugar). Otro ejemplo: el recuerdo de haber estado contabilizando al mismo tiempo aviones derribados, en la Guerra de Malvinas, y goles convertidos, en el Mundial 82. (¿Qué produjo ese recuerdo falso? Tal vez un mismo imaginario de épica nacional, que hace del fútbol una continuación de la guerra por otros medios. Porque lo cierto es que la Guerra de Malvinas concluyó el 14 de junio de 1982, y para entonces la Selección Argentina había disputado un solo partido en el Mundial de España: lo perdió 1-0, contra Bélgica, por lo que no hubo ningún gol para gritar).

Los materiales de la memoria son en parte los hechos vividos, es decir, las propias experiencias, y en parte las narraciones que se van tramando una vez que se los vivió o a medida que se los está viviendo. ¿Qué irá a pasar, en este sentido, con la pandemia, con todo lo que fue sucediendo desde marzo de 2020 en adelante? Personalmente, diré que en general no sé de demasiadas personas que hayan permanecido encerradas en sus casas durante 12 meses (esto es, entre marzo de 2020 y marzo de 2021), ni tampoco que lo hayan hecho durante 18 meses (esto es, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021). A nuestra longeva estrella televisiva Mirtha Legrand la escuché decir que no salió ni a su balcón (lo que no entendí es por qué); fuera de casos así, de tan extrema abstinencia, ¿cuánto tiempo efectivamente duró el repliegue del «quedate en casa», el paisaje urbano de las calles desiertas? ¿Cuánto tardó en verificarse la salida a caminar por el barrio, el estiramiento consentido del take away, la opción de las mesas en la vereda de los bares, la variante de la continuidad de los parques a dos metros y al aire libre, la vuelta de la bicicleta y el trote? ¿Dos meses? ¿Tres? ¿Cuántos fueron los que, ya en el verano, pudiendo salir de vacaciones, prefirieron desistir de hacerlo y permanecer enclaustrados en sus viviendas? ¿Y cuántos los que, no pudiendo viajar, soportaron la temporada estival sin salir a tomar algo, sin sentarse en un cordón o un umbral, sin juntarse en una esquina?

No obstante, circula, y circula con pretensión de afianzarse, una versión por demás asertiva sobre el año entero encerrados. Existe incluso una versión extra large: la que alega que «nos tuvieron un año y medio encerrados». No conviene desestimar las mentiras, por notorias que resulten, y menos en tiempos como los que corren, en los que ganaron más impunidad que nunca. ¿Llegará a establecerse y quedar una falsa memoria de esa índole? ¿Una que hará que recordemos, que con la certeza de lo vivido recordemos, lo que en verdad no hemos vivido: un año entero (uno solo o un año y medio) metidos en nuestras propias casas, sometidos al más crudo encierro, año entero sin asomarse y sin salir, recluidos en el espacio privado, sin ciudad ni calles ni plazas, la vida entera bajo techo o entre cuatro paredes, una vida sin afuera?

Si una memoria falsa así llegara pese a todo a producirse y a asentarse, habrá que preguntarse entonces qué clase de verdad la explica y la valida: qué clase de verdad, en razón de una maquinación invertida, la hace posible y hasta propicia.

-

1.

Argentina Televisora Color, el canal público.