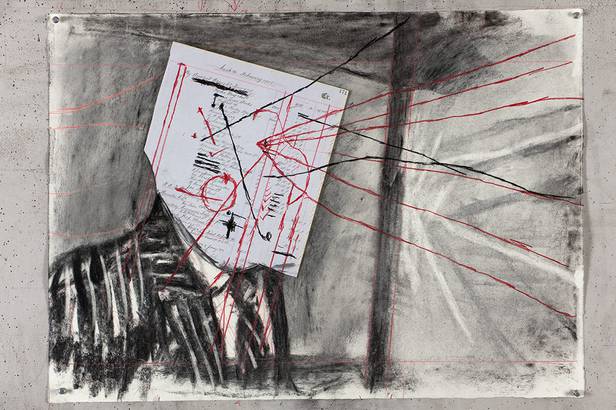

El sueño eterno del surrealismo

Nueva Sociedad 314 / Noviembre - Diciembre 2024

El Manifiesto del surrealismo, publicado en octubre del año 1924, cumplió 100 años. La aventura comandada por André Breton ha dejado huella: fue una revolución que todavía hoy permite reflexionar sobre la capacidad del arte para transformar la vida.

Firmado por un joven poeta que había participado como médico auxiliar en la Primera Guerra Mundial, y escrito como prefacio al libro de poesía Poisson soluble [Pez soluble]1, el 15 de octubre de 1924 la pequeña editorial parisina Editions du Sagittaire publicaba un texto lleno de circunloquios, algo hermético, de lectura por momentos abstrusa, titulado Manifiesto del surrealismo. Su autor, André Breton, daba inicio así a una de las aventuras artísticas, poéticas y filosóficas más perdurables del siglo pasado.

Esas andanzas han dado lugar a una casi infinita bibliografía crítica. Porque, en efecto, sobre el surrealismo se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo aún más, hasta el final de los tiempos. Sin embargo, ocurre una curiosidad: a pesar del copioso material escrito con el que se cuenta, las ideas sobre el movimiento que más han quedado en la memoria –por fuera del universo de los especialistas– no suelen esquivar los lugares comunes.

Ante la imposibilidad de abarcar la totalidad, tal vez convenga, para intentar comprender la dimensión del surrealismo, volver a leer el Manifiesto y recorrer una vez más algunas de las circunstancias que lo originaron: la Primera Guerra Mundial, la ruptura de Breton y los futuros surrealistas con el dadaísmo (la relación entre Breton y Tristan Tzara) y el vínculo del surrealismo –automatismo mediante– con el inconsciente.

El que Maurice Nadeau denominó «periodo heroico» del surrealismo comenzó con la pelea, en el año 1922, entre André Breton y Tristan Tzara, es decir, entre quien habría de ser el amo y señor del surrealismo y quien hasta entonces lideraba el movimiento de vanguardia europeo más disruptivo. En términos ideológicos, el motivo de la ruptura era el nihilismo o, como escribió Mario de Micheli, la «negatividad dadaísta», que solo podía funcionar provisoriamente y en un contexto específico: el de la insania asesina a la que había sido arrastrada Europa en 19142.

El dadaísmo había sido introducido en París, en 1919, a través de la revista Littérature, creada por Breton, Phillipe Soupault y Louis Aragon, que se caracterizaba por su oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo y en la que sus miembros solían rebelarse en contra de las convenciones artísticas burlándose del arte burgués. Tzara consiguió que la primera reunión de Dada París captara la atención de la publicación en el mes de enero de 1920. La lista de colaboradores que figura en la portada del Bulletin Dada de febrero de ese año, dedicado a la segunda reunión en el Salón de los Independientes, que había tenido lugar en el Grand Palais de París, evidenciaba que el grupo ya se encontraba consolidado. Figuran en ella Francis Picabia, Tzara, Aragon, Georges Ribement-Dessaignes, Paul Dermée, Paul Éluard y Breton.

Pero Tzara encontró en estos poetas, que le habían dado la bienvenida, una rivalidad que probablemente interpretó como una traición. Ocurre que los franceses no se creían menos dadaístas que el rumano. Y en revistas creadas por ellos mismos –z (Dermée), Cannibale (Picabia), Proverbe (Éluard), entre otras–, sin esperar la venia del líder con monóculo, publicaban poemas, calembours (juegos de palabras) e intervenciones igual de iconoclastas que las que habían hecho célebre al grupo de disidentes reunido en un cabaret de la ciudad de Zúrich en el año 1916. Otro ejemplo: la revista dadaísta 391 de Picabia. En uno de los números de la etapa parisina apareció el ready-made l.h.o.o.q. («Ella tiene el culo caliente»), la intervención con mostacho y barbita que Marcel Duchamp hizo de la Mona Lisa3.

El detonante del enfrentamiento entre Tzara y Breton fue el famoso «Proceso Barrès», que el segundo organizó en contra del escritor francés miembro de la Liga Patriótica. En ese juicio en ausencia, Breton ofició de «presidente» acusador y Tzara, de «testigo». El juicio tenía todas las características de una performance surrealista avant la lettre, sobre todo por la presencia de un maniquí sentado en un banco que representaba a Barrès. Al acusado, Breton le endilgaba el «crimen contra la seguridad del espíritu». Pero Tzara, «fiel a su espíritu destructor», intervino desautorizándolo. Breton zanjó el diferendo tratándolo de «imbécil» y añadiendo, en el acta del juicio, que el testigo «se la pasaba haciendo chistes»4.

Reducir el movimiento Dada al tamaño de una anécdota cómica fue una afrenta seguramente muy difícil de digerir para Tzara. Así y todo, el quiebre definitivo se dio un año después, en 1922, con el fracaso del Congreso de París (por la determinación de directivas y el establecimiento del espíritu moderno), organizado por Breton. Tzara, invitado junto con el resto de los dadaístas y otros tantos poetas y artistas modernos, prefirió no asistir. Su argumento fue lapidario: «Dada no es moderno»5. La división llegaría hasta la violencia física. Como anota Nadeau, en 1923 «Breton y Peret fueron maltratados durante una representación de Corazón de gas de Tzara (…), de la que Pierre Massot salió con un brazo roto y Éluard, luego de caer sobre el decorado, con una demanda que le reclamaba 8.000 francos de indemnización por daños y perjuicios»6.

La pelea entre Tzara y Breton dejaría la vía libre a este último para iniciar su propia aventura vanguardista. O, como escribió Nadeau en su Historia del surrealismo, libro del que provienen todas estas anécdotas sobre la escaramuza:

Este rápido enfrentamiento entre el fundador del dadaísmo y el fundador del surrealismo no hizo más que inaugurar la batalla que estos dos hombres iban a librar, representando dos estados de ánimo diferentes, dos sistemas que iban a convertirse en opuestos, uno de los cuales necesitaba históricamente del otro para nacer, pero que también necesitaba abandonar para vivir. El proceso de Barrès, sin duda, fue también el comienzo del proceso de Dada7.

En esencia, la disputa encerraba una pregunta política. ¿Qué sentido tenía continuar con la negación –la negación por la negación misma–, cuando en Europa las noticias venidas de Rusia invitaban a reconducir la prácticas artísticas y poéticas hacia un proyecto político de transformación de la vida?

Para entender qué ocurrió entre la ruptura con el dadaísmo y el surgimiento del surrealismo conviene leer con atención Los pasos perdidos, una recopilación de textos muy valiosa pues ofrece un inventario de los temas que ocupaban el pensamiento de Breton antes de sentarse a escribir el Manifiesto. En el libro, publicado también en 1924, hay muchos textos que hacen referencia directa al dadaísmo, pero uno en particular a la ruptura: el beligerante «Después de Dada», una pieza exquisita, algo baudelairiana, en la que la nueva vanguardia comanda el cortejo fúnebre en el funeral de la vieja. Breton escribe:

Dada, afortunadamente, ya no es un problema, y su funeral, hacia mayo de 1921, no dio lugar a ninguna pelea. La procesión, muy poco numerosa, siguió la estela del cubismo y el futurismo, que los estudiantes de Bellas Artes fueron a ahogar en el Sena. El dadaísmo, aunque tuvo, como suele decirse, su hora de celebridad, dejó pocos lamentos: a la larga, su omnipotencia y su tiranía lo habían hecho insoportable8.

Pero separarse de Tzara era solo un primer paso en la transformación que ya estaba en marcha. El siguiente fue descubrir un procedimiento que permitiera al arte superar, en tanto síntesis dialéctica, su estadio autocrítico9, que era donde se había empantanado el dadaísmo. Esa búsqueda está presente en uno de los textos más largos de Los pasos perdidos dedicado íntegramente a definir la esencia del surrealismo, que luego Breton desarrollaría más en profundidad en el Manifiesto.

En «Entrada de los médiums», el surrealismo es descrito como «un cierto automatismo psíquico que se corresponde al estado del sueño, estado que, hoy, es muy difícil de delimitar»10. Breton confiesa que descubrió el automatismo prestando atención al singular estado en que entraba la conciencia ante la inminencia del sueño. En ese estado, algunas frases «evocadoras», «escritas en una sintaxis perfecta», se volvían «perceptibles para el pensamiento sin que fuera posible descubrir en ellas una determinación previa»11.

Pero lo más relevante es que esas frases, para Breton, constituían «elementos poéticos de primer orden»12. Y es relevante esta característica porque, como consecuencia de ello, en 1919, junto con su amigo Philippe Soupault, enfrentó (fueron dos meses de muy poco sueño, según la leyenda) el primer experimento de escritura automática jamás realizado: Los campos magnéticos13.

Es decir que el surrealismo, en tanto «automatismo psíquico puro por el cual se propone expresar, ya verbalmente, ya por escrito, ya de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento»14, es anterior al Manifiesto, texto en el que esa definición aparecerá plasmada de «una vez y para siempre»15.

Con todo, la versión que da Breton del nacimiento del automatismo en «Entrada de los médiums» es incompleta. Porque el procedimiento tenía, a su vez, una historia previa, relacionada con su participación en la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, con lo que presenció en ella mientras trabajaba como auxiliar médico.

Durante el conflicto, Breton cumplió funciones en tres instituciones neuropsiquiátricas francesas: el instituto neuropsiquiátrico de Saint-Dizier, el hospital La Pitié-Salpêtrière y el hospital militar de Val-de-Grâce, situado en el distrito v de París. Hal Foster, en su formidable Belleza compulsiva, sostiene que, en Saint-Dizier, Breton fue asistente de Raoul Leroy, mientras que en La Pitié trabajó bajo las órdenes del doctor Joseph Babiński. El dato relevante es que ambos psiquiatras habían sido con anterioridad asistentes de Jean-Martin Charcot, «el famoso coreógrafo de la histeria»16. De manera que estaban familiarizados con los tratamientos que, para abordar las patologías mentales, prestaban atención a la vida psíquica de los pacientes. Además, comenta que «los tratamientos empleados en estas instituciones incluían la libre asociación y la interpretación de los sueños», es decir, «técnicas que sirvieron de inspiración para los dispositivos automáticos que caracterizaron los comienzos del surrealismo»17.

Pero si Foster encuentra que esta etapa de la vida del joven Breton es definitoria para el surgimiento del automatismo, habría que añadir que no lo es únicamente debido a estos novedosos métodos, sino también al tipo de sujeto sobre el que eran aplicados. Porque la guerra había obligado a Breton a confrontarse con un tipo de enfermedad de la que poco o nada se sabía en esa época: el trauma de guerra. Y es sumamente probable que estas patologías, que por primera vez eran atendidas científicamente, fueran la chispa, al menos desde el punto de vista médico, que encendió el más célebre de los procedimientos surrealistas. A decir verdad, Breton no era indiferente a la importancia de esta escena originaria. En el Manifiesto recuerda que al estar familiarizado con el método freudiano, pero sobre todo al haber podido practicarlo con los enfermos durante la guerra, hizo que se decidiera a «obtener de mí aquello que buscamos obtener de ellos [los traumatizados], es decir, un monólogo tan veloz como fuera posible» sobre el cual «el pensamiento crítico del sujeto no emitiera juicio alguno» de manera que se pueda conseguir algo así como un «pensamiento hablado»18.

Claro que no todo se reduce al psicoanálisis ni a la psiquiatría. El automatismo y, sobre todo, la escritura automática expresaban otra influencia significativa: la literatura. Efectivamente, un punto de inflexión en la vida de Breton fue el encuentro con Louis Aragon (de quien luego, como es sabido, se distanciaría), también estudiante de medicina, también movilizado, en el hospital de Val-de-Grace.

Corría 1918 y los dos jóvenes se ofrecían regularmente para asegurar las guardias nocturnas. Según escribe el surrealista tardío Philipe Audoin en el prefacio de 1971 a Los campos magnéticos, lo hacían para poder «leerse» durante horas, en voz alta, «los salmos demoníacos del Conde de Lautréamont»19. Ese fervor por el montevideano maldito Isidore Ducasse no cesó con el final de la guerra. De hecho, concluida esta, Breton se ocupó de transcribir la única edición de las Poesías de Lautréamont conservada en la Biblioteca Nacional de Francia, y que ese mismo año publicaría, en su segundo número, la revista Littérature.

Lo valioso de la lectura de Audoin es que detecta la influencia ducassiana –Los cantos de Maldoror (1869) y Poesías (1870)– en Los campos magnéticos y, en consecuencia, en el nacimiento de la escritura automática. O dicho de otro modo: se puede admitir que el procedimiento, por su misma naturaleza vertiginosa, fuera indiferente al valor literario del resultado. Sin embargo, eso no significa que, en los textos escritos por ese «cuerpo con dos cabezas» (Aragon), no se pudiera distinguir la influencia (sin angustia, eso sí) de la literatura que fascinaba a sus autores.

El Manifiesto del surrealismo es, pues, el resultado de esta ruptura inicial con el dadaísmo y la búsqueda de un procedimiento que permitiera ampliar el espectro de la experiencia subjetiva, ya sea por medio de la poesía, ya sea a través del arte. De allí que Breton comience su texto con un diagnóstico funesto: el problema fundamental que la nueva vanguardia debía afrontar era la vida o, como escribe Breton, «la vida real», cuya fe, el hombre, estaría a punto de perder o ya había perdido20.

En verdad, se trata de un ocultamiento. El hombre, ese «soñador definitivo», se encuentra cada vez más descontento con «su suerte», recorre «con dolor» los «objetos de los que hace uso en su vida cotidiana y que ha conseguido gracias a su indiferencia o su esfuerzo, casi siempre a su esfuerzo, porque ha aceptado trabajar» o, cuando menos, «no se ha rehusado a tener su oportunidad»21.

Profundamente infeliz, extraviado en su productividad, se trata de un individuo que luce melancólico. De allí que «la poca lucidez que conserva» le haga considerar su niñez, «por más masacrada que haya sido por sus domesticadores», una época colmada de encantos que generalmente es abandonada cuando se alcanza la mayoría de edad.

Semejante diagnóstico no podía sino exaltar la palabra «libertad», escrita entre signos de exclamación. Pero la libertad bretoniana está forjada a fuego por la imaginación. La nueva imaginación –escribe– «me hace dar cuenta de lo que puede ser, y es suficiente, para correr el velo de la terrible prohibición; suficiente también para que me abandone a ella sin temor a equivocarme (como si uno se pudiera equivocar todavía más)»22.

En nombre de la nueva imaginación, Breton inicia el célebre «proceso contra la actitud realista»23. El Manifiesto es, en este sentido, un inventario bastante exhaustivo en el que abundan pruebas como para ganarlo holgadamente. Si tuviéramos que elegir una, se diría que la pereza de la representación realista es aquello que más lo indigna. La abundancia de novelas es la risueña consecuencia de ese estado de cosas. Legisladas por la «ley del mínimo esfuerzo», la cita que sintetiza la moda no le pertenece a Breton sino a Paul Valéry, que se mofaba de la frase «La marquesa salió a las cinco» como ejemplo de los lugares comunes con los que solían tropezar los novelistas de principios del siglo xx.

Ese estilo «circunstancial», construido sobre la base de observaciones e informaciones, es el primer antagonista de Breton. El segundo, en cuyo bando incluye a Dostoyevski y Proust, es la novela psicológica. En esta, detecta «la manía que consiste en traer lo desconocido a lo conocido, a lo clasificable»24, una actitud tanto o más injustificable cuanto que, para Breton, todo acto «contiene en sí mismo su justificación, al menos para quien ha sido capaz de cometerlo, provisto como está de un poder radiante que la mínima glosa probablemente debilitaría»25.

¿Por qué la novela se ha convertido en esta forma casi unánime de la literatura?, se pregunta Nadeau a propósito de la aversión bretoniana hacia la novela realista, y afirma:

Porque responde al apetito de lógica de aquellos quienes la leen. Y que encuentran, incluso y, sobre todo, cuando participan en ellas las bajas pasiones, el placer de adicionar y sustraer fuerzas, como ocurre en mecánica, y que equivale, por otra parte, en quien la fabrica, a la implementación de facultades lógicas26.

La lógica es una noción central en el Manifiesto. La doxa según la cual el surrealismo sería una filosofía esencialmente romántica y, en consecuencia, fundada sobre una irracionalidad absoluta, merece ser discutida. Porque Breton no reniega de la razón, sino de su uso restringido «a la resolución de problemas de interés secundario», a «hechos que involucran estrechamente nuestra experiencia»27. De allí que la deuda con Freud sea tan grande. Gracias a los descubrimientos del médico austríaco, escribe, «el explorador humano podrá llevar más lejos sus investigaciones» y estaría autorizado así a «dejar de tener en cuenta únicamente la realidad más específica»28.

La crítica al realismo, es decir, la crítica a una forma literaria considerada tautológica –que probablemente obedecía a una idea de la mímesis entendida como simple duplicación del mundo sensible–, transformaba la poesía en el género ideal para el surrealismo. Así y todo, lo que resulta interesante es el cuestionamiento de la realidad, que el automatismo se proponía, al parecer con suficientes argumentos, transformar en una extensión del sueño y este, por su parte, en una forma verdadera de la libertad.

-

1.

Gallimard, París, 1996.

-

2.

V. el capítulo «La negación dadaísta» en M. de Micheli: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza, Buenos Aires, 2000.

-

3.

Los ready-mades son objetos normalmente destinados a un uso utilitario y ajenos al arte que se transforman en obras de arte por la intervención del artista. En L.H.O.O.Q., el objeto es una tarjeta postal barata con una reproducción de la conocida obra de Leonardo da Vinci, a la que Duchamp tituló «Elle a chaud au cul» [n. del e.].

-

4.

Ibíd., p. 33.

-

5.

Ibíd.

-

6.

Ibíd.

-

7.

Ibíd.

-

8.

A. Breton: «Après dada» en Les pas perdus, Gallimard, París, 2013, p. 100.

-

9.

Ver Peter Bürger: Teoría de la vanguardia, Las Cuarenta, Buenos Aires, 2010.

-

10.

A. Breton: «Entrée des médiums» en Les pas perdus, Gallimard, París, 2013, p. 118.

-

11.

Ibíd.

-

12.

Ibíd.

-

13.

A. Breton y P. Soupault: Les champs magnetiques, Gallimard, París, 2022, p. 9.

-

14.

A. Breton: Manifestes du surrealisme, J.-J. Pauvert, París, 1962, p. 40.

-

15.

Ibíd.

-

16.

H. Foster: Belleza compulsiva, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2008, p. 118.

-

17.

Ibíd.

-

18.

A. Breton: Manifestes du surréalisme, cit., p. 33.

-

19.

A. Breton y P. Soupault: Les champs magnetiques, cit.

-

20.

A. Breton: Manifestes du surréalisme, cit., p. 33.

-

21.

Ibíd., p. 16.

-

22.

Ibíd., p. 17.

-

23.

Ibíd.

-

24.

Ibíd., p. 21.

-

25.

Ibíd., p. 22.

-

26.

M. Nadeau: Histoire du surréalisme, cit., p. 54.

-

27.

A. Breton: Manifestes du surréalisme, cit., p. 22.

-

28.

Ibíd., p. 23.