Eric Hobsbawm, el marxismo y la transformación de la historiografía

Nueva Sociedad 243 / Enero - Febrero 2013

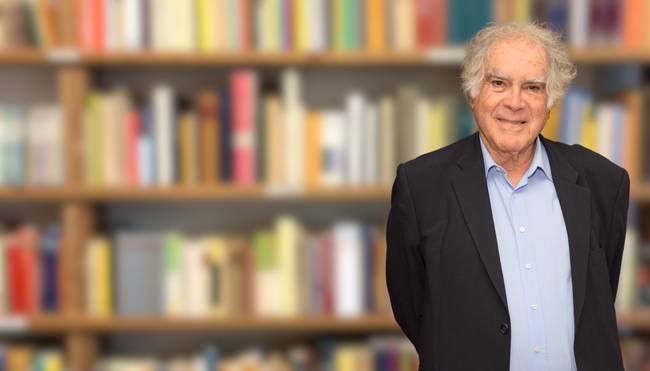

Este ensayo analiza las grandes transformaciones de la historiografía contemporánea a partir de la obra de Eric Hobsbawm, fallecido en octubre de 2012 a los 95 años; unos cambios que son escudriñados a la luz del auge y la crisis del marxismo como método de análisis y herramienta de transformación sociopolítica en el siglo XX. Tras considerar la derrota de la historia narrativa y el intento de construir una historia global con un enfoque universal hasta los años 70, el artículo concluye con un balance del pesimismo tardío de Hobsbawm ante la historia neodescriptiva y relativista en boga en las últimas décadas, que para él constituyen una «gran era de mitología histórica», al calor de las políticas de la identidad actualmente en boga.

Como reflejo de los tensos vínculos entre historia global e historia intelectual, los trastornos de la historiografía contemporánea no son inteligibles sin considerar la evolución del marxismo como método de análisis y como «instrumento para cambiar el mundo a través del conocimiento». Esta era al menos la opinión de Eric Hobsbawm. Consideraremos esta problemática en tres tiempos: a) la derrota de la historiografía narrativa; b) la construcción de un punto de vista global que supere el eurocentrismo; y finalmente, c) el pesimismo y la crítica del autor ante la historia neodescriptiva y relativista hoy predominante.

Contra la historia narrativa

Entre finales del siglo XIX y la década de 1970, el campo de la historiografía fue el teatro de una lucha épica. Georges Lefebvre resumió los resultados del nacimiento de la historiografía contemporánea de la siguiente manera: «la historia dejó de limitarse a los hechos políticos, a lo que interesaba a las clases dominantes, al noble o al cura, para extender su curiosidad al conjunto de la vida, a los hechos de civilización, a la economía, a todas las clases sociales». Pero más que expresar un desdén por la historia de los acontecimientos, la extensión del territorio del historiador pretendía arraigar los hechos políticos, militares, diplomáticos, etc., en el marco de las fuerzas y tendencias profundas que moldean todo proceso histórico. La apuesta consistía en realizar síntesis y deducir ciertas conclusiones generales. La historia dejó de ser la «política del pasado», como la definía Edward A. Freeman, para convertirse en «historia de las estructuras y de las transformaciones en las sociedades y las culturas». Esta revolución epistemológica o transición de una historia narrativa a una historia-problema se plasmó metodológicamente en amplios debates sobre la integración de las ciencias sociales a la disciplina. Y pronto las dimensiones económicas y sociales de la vida humana fueron colocadas en el centro de la discusión. Ahora bien, las nuevas tendencias historiográficas –el materialismo histórico, las diversas corrientes de la escuela de Annales y de la antropología histórica, así como la más tardía escuela de Bielefeld en Alemania– no dejaron de ser heterogéneas tanto en sus métodos como en sus posiciones políticas. A diferencia de los británicos, y con excepción de algunos especialistas en la Revolución Francesa como Lefebvre o Albert Soboul, la mayoría de los franceses no se apoyaban directamente en Karl Marx, mientras que los alemanes se inspiraban en Max Weber.

No obstante sus diferencias, las distintas escuelas coincidieron en un objetivo fundamental: la modernización de la disciplina. Sus verdaderos enemigos fueron el positivismo y la predilección de los historiadores por los grandes estadistas, las batallas o los tratados diplomáticos. De esta manera se formó una alianza implícita entre las diversas escuelas modernizantes, en una lucha por la redefinición de la historia. En 1946, en su primer número, la revista Past and Present, entre cuyos miembros estaba Hobsbawm, rindió un homenaje a Annales. Recíprocamente, Jacques Le Goff, de Annales, comparó Past and Present con su propia revista. Por su parte, Hans-Ulrich Wehler, el fundador de la nueva historia sociológica en Alemania, consideró que el impacto mundial de la historiografía inglesa se debió esencialmente a la generación de historiadores marxistas. Para finales de los años 60, la integración de las ciencias sociales a la historia y la victoria de este «frente popular» de historiadores modernizadores parecían consumadas. Hobsbawm perteneció a la generación de marxistas que creció al calor de esos debates y que, tras la guerra, iba a contribuir a la formación de la historia social británica. Tuvo por maestro a Michael Postan. «Aunque apasionadamente anticomunista, era el único hombre en Cambridge que conocía a Marx, Sombart y Weber y al resto de los grandes de la Europa central y oriental, y tomaba suficientemente en serio sus trabajos para exponerlos y criticarlos». Hobsbawm le debe a la historia económica su iniciación y, en parte, su precoz lanzamiento a la vanguardia de los pioneros de la historia social. Esta se interesaba por «el movimiento obrero, las clases, los fenómenos de sociedad, así como [por] las influencias recíprocas entre los hechos económicos, políticos, jurídicos, religiosos, etc.». El apelativo «historia social» era «vago» y fue más bien una etiqueta política que podía federar a todos los historiadores modernizantes. En realidad, el papel que Hobsbawm atribuía a la historia no se distinguía del programa de historia total de Fernand Braudel, es decir una integración de las contribuciones de todas las ciencias humanas.

La metodología de Hobsbawm, marxista ortodoxo, se singulariza por su plasticidad. No debe confundirse con la historia económica y social muy en boga entre los años 40 y 60, que muchos críticos asociaron a la influencia marxista. Si bien no negó esta influencia, para Hobsbawm el ascendiente real de Marx en la historiografía fue mucho menor. «La mayor parte de lo que consideramos influencia marxista en historiografía ha sido en realidad marxista-vulgar. Consiste en la acentuación general de los factores económicos y sociales en la historia, que ha predominado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en todos los países». Para Hobsbawm, el marxismo es una teoría funcional-estructuralista que estriba en dos grandes pilares: la insistencia en «una jerarquía de los fenómenos sociales (base y superestructura) y la existencia de tensiones internas (‘contradicciones’) dentro de toda sociedad que contrarrestan la tendencia del sistema a mantenerse a sí mismo como una empresa en pleno funcionamiento». Este doble prisma moldea el tratamiento de las diversas problemáticas de su obra magna: la historia de los siglos XIX y XX. Mientras su trilogía sobre «el largo siglo XIX» (1789-1914) se despliega a partir de las consecuencias de «la doble revolución» (Revolución Industrial inglesa y Revolución Francesa), su trabajo sobre el «corto siglo XX» (1914-1991) se estructura en torno del ciclo del movimiento comunista abierto por la Revolución Rusa. Todos los fenómenos estudiados –la formación de clases sociales, de nacionalidades y de Estados, las transformaciones de las ideologías y de las religiones, así como de las relaciones familiares y sexuales, o la evolución de la literatura, de la arquitectura y del arte– testifican esta doble preocupación por descubrir la naturaleza de las interacciones dialécticas con el sustrato socioeconómico, así como los puntos de tensiones antagónicas. Para definir su relación con Marx, el omnívoro que fue Hobsbawm gustaba de emplear una imagen marcial: es mi sensei, decía.

La construcción de un punto de vista global y el eurocentrismo

A diferencia de la historia política, que puede ampararse en los límites nacionales sin demasiados escrúpulos, la historia económica conduce necesariamente a la adopción de un punto de vista global. En ese sentido, la globalización de la producción capitalista y su correlato, la creciente importancia del mercado mundial, determinan la necesidad de concebir la historia como historia global. Hobsbawm advierte justamente que la historia extraeuropea solo surgió como campo de estudio sistemático con la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial y con el auge de Estados Unidos como superpotencia, y la historia mundial entendida como historia del planeta surgió en los años 60 con los progresos de la globalización.

Esta producción de un punto de vista global constituyó un primer paso hacia la superación de una visión eurocéntrica de la historia. Hasta la Segunda Guerra, la historia mundial estudiada en las universidades se reducía a la historia de la expansión europea, y el estudio de las regiones no occidentales era el terreno predilecto de «los geógrafos, antropólogos, lingüistas y administradores de los Imperios coloniales». Salvo excepciones, solo los marxistas se interesaban por la historia extraeuropea, orientados en ese sentido por la tradición antiimperialista dominante en el movimiento socialista desde la II Internacional. «Mi propio interés por la historia extraeuropea nació de mi participación en la sección colonial del PC», confesará Hobsbawm; una afirmación que atesta la naturaleza de su primer trabajo académico formal: un estudio de las estructuras agrarias de África del Norte.

Pero la superación del eurocentrismo era mucho más que una cuestión de horizonte geográfico. Quedaba abierta la cuestión del enfoque adoptado para estudiar las sociedades no occidentales, así como la peculiaridad de la formación y el desarrollo del capitalismo en estas. Probablemente influenciado por André Gunder Frank, hacia el cual expresaba cierta deferencia, Hobsbawm adoptó una posición muy crítica respecto a la aplicación del «cuadro gradual de sustitución del feudalismo por el capitalismo a regiones fuera del corazón del desarrollo capitalista». Ello es muy notable en su estudio sobre las formaciones sociales no capitalistas, publicado como introducción a la edición inglesa de los Grundrisse de Marx. El estudio de este manuscrito, entonces inédito, llevó a Hobsbawm a revisar el sentido del evolucionismo de Marx, tal como se entendía comúnmente a partir del prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política de 1859: «la afirmación de que las formaciones asiática, antigua, feudal y burguesa son ‘progresivas’ no implica, en consecuencia, ninguna visión lineal simple de la historia, ni el sencillo punto de vista de que toda la historia es progreso, simplemente dice que cada uno de estos sistemas se aparta cada vez más, en aspectos cruciales, de la situación originaria del hombre». Esta conclusión condujo a Hobsbawm a criticar la «ley fundamental de desarrollo del feudalismo» desarrollada por historiadores soviéticos en los años 50 y que, de cierta manera, constituía uno de los pilares teóricos de una concepción lineal de la historia, así como de los programas de los partidos comunistas en la mayoría de los países del Tercer Mundo.

Pero tampoco bastaba rechazar la visión lineal de la historia. Era menester formular una solución positiva a un problema que, pretende Hobsbawm, Marx no había desarrollado. Encontró el inicio de esta respuesta en Antonio Gramsci, «el pensador más original de Occidente desde 1917». La influencia de Gramsci en el pensamiento de Hobsbawm fue muy notable. Se puede decir que, con los Grundrisse de Marx, los Cuadernos de la cárcel constituyeron las fuentes teóricas más importantes de sus análisis.

Por las características generales de la formación social italiana y por ser oriundo de una de sus partes «arcaicas y semicoloniales» (Cerdeña), Gramsci «se encontraba en una posición insólitamente buena para comprender la naturaleza tanto del desarrollo del mundo capitalista como del ‘Tercer Mundo’ y de sus interacciones». Por consiguiente, más que el fundador del «marxismo occidental», Gramsci fue para Hobsbawm el primer marxista en abordar la especificidad de la historia social de sociedades subdesarrolladas y, como dirá el boliviano René Zavaleta, abigarradas. Si bien Hobsbawm nunca se consideró miembro del contingente de «latinoamericanólogos» que se multiplicaron a partir de los años 60, en gran medida a partir de la realidad de ese continente puso a prueba esta dimensión de su análisis de la historia mundial.

Hobsbawm recorrió la casi totalidad de los países de Sudamérica en el año 1962 y en 1971 emprendió un viaje –financiado por la Fundación Rockefeller– que lo llevó de México a Perú. «De la misma manera que para el biólogo Darwin, la revelación que me aportó este continente como historiador no fue de orden regional, sino general». Hobsbawm pudo observar una región en la cual la evolución histórica se producía a un ritmo acelerado y desembocaba en una combinación de relaciones sociales y «fenómenos variados y contradictorios», una tensa coexistencia de diferentes tiempos históricos. Este espectáculo trastornó su perspectiva sobre la historia mundial. El propósito de Hobsbawm consistía en profundizar su trabajo Rebeldes primitivos (1959) a partir de los mundos campesinos latinoamericanos.

Fue, probablemente, a partir de los análisis de Marx sobre el robo de madera en Renania y, con toda certeza, a partir de los trabajos de Lefebvre sobre los campesinos franceses y de las anotaciones de Gramsci sobre la imbricación entre el bandidaje y la lucha de clases en Cerdeña, que Hobsbawm inauguró y desarrolló el campo de estudio sobre el bandolerismo social y las formas del bandidaje en el mundo rural en general. Su interés en el bandidaje residía más en el estudio de las estructuras sociales del fenómeno que en el impacto de los bandidos sobre el curso más amplio de los acontecimientos de su época. El desarrollo de una agricultura capitalista y su correlato –la contradicción entre los trastornos de las estructuras económicas y sociales y la conservación de un sistema de valores orgánico al antiguo mundo campesino– constituyen la matriz de las múltiples formas de bandolerismo social. En este sentido, los países latinoamericanos ofrecían un interés tanto más importante cuanto que sus estructuras agrarias acusaban peculiares transiciones al capitalismo, así como una intensa irrupción del fenómeno del bandolerismo desde finales del siglo XIX.

Hobsbawm se interesó especialmente por las relaciones entre las estructuras políticas y el fenómeno del bandidaje en particular donde el aparato de Estado es ausente o ineficaz y ahí donde los centros de poder regional se equilibran o son inestables. Mientras que la integración del bandidaje al sistema político ilumina ciertos aspectos del gamonalismo, su perduración puede desembocar en una instrumentalización en periodos de crisis políticas, como la amplia utilización de bandidos por parte de los liberales de Benito Juárez durante las guerras civiles mexicanas del inicio de la segunda mitad del siglo XIX o, caso contrario, el rechazo de José Martí del dinero que le ofreció el bandido Manuel García. El caso de Pancho Villa constituye el extremo de la participación política del bandido: su integración a una revolución social. El material latinoamericano de Hobsbawm no solamente le sirvió para ilustrar las diversas formas de bandolerismo social o para confirmar dos de sus proposiciones principales, o sea la idealización del bandido social por las comunidades campesinas y el carácter «prepolítico» de su conciencia y praxis. También lo ayudó para corregir ciertas formulaciones un tanto románticas y relativas a las relaciones asimétricas entre terratenientes y bandidos, como se lo reprochó Anton Blok, su principal crítico. Otros materiales sirvieron para ampliar el abanico de las formas de bandolerismo o analizar las relaciones complejas entre el bandidaje y las guerrillas modernas, un problema que estudia a partir de los casos de Colombia y Perú; el primero tras la violencia desatada en 1948 y el segundo tras la ocupación masiva de tierras por campesinos a finales de los años 50.

En todos los casos, la combinación de tiempos históricos que Hobsbawm descubrió en América Latina desbordó la sola dimensión estructural. Se reflejó en la imbricación compleja de luchas campesinas prepolíticas y otras vanguardistas. De ahí sus penetrantes y polémicos análisis sobre la naturaleza de las guerrillas rurales de los años 60, estudios que tienen por eje una acérrima crítica a la estrategia foquista y al «sueño suicida» de Ernesto «Che» Guevara.

La historiografía neodescriptiva y la crisis del marxismo

Además de poner de relieve su carácter universal, los análisis comparativos sobre el bandolerismo social y el bandidaje contribuyeron indirectamente a iluminar las trayectorias específicas de la formación del capitalismo en diversas regiones del mundo. Estos estudios eran un ejemplo de la aplicación sistemática de los nuevos métodos de investigación histórica a diferentes aspectos de la vida social. La década de 1970 marcó el apogeo de la influencia intelectual del marxismo en las ciencias sociales. Las condiciones concretas de esta revitalización del marxismo, ampliamente asociada a la Nueva Izquierda, eran a priori paradójicas. A diferencia de lo ocurrido en el periodo de entreguerras, dominado por la crisis del capitalismo, el fascismo, la industrialización soviética y el impacto de la batalla de Stalingrado, el nuevo ascendiente del marxismo intervenía durante un periodo marcado por una relativa estabilidad del capitalismo, el «aplazamiento de la esperanza en el movimiento comunista ortodoxo» en los países desarrollados y las profundas secuelas del vigésimo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). El contexto favoreció la proliferación de complejas e iconoclastas reflexiones sobre la crisis del sujeto revolucionario y su superación, a menudo inspiradas en (re)lecturas de textos inéditos u otrora «heréticos» como los Manuscritos de 1844 de Marx. Lo cierto es que este maelstrom se convirtió en crisol del desarrollo de nuevos temas como la alienación de las formas de vida existentes, el rechazo de un «sistema» sin rostro, así como el surgimiento de una miríada de reivindicaciones que Alain Touraine llamó «comunismo utópico» tras Mayo del 68. Pero más allá de sus implicaciones políticas inmediatas y de la crítica voluntarista de la Nueva Izquierda a las viejas organizaciones obreras, la proliferación de estas tesis era sintomática de un giro historiográfico más profundo.

Entre más se consolidaban las escuelas modernizantes, sus éxitos se tornaban en su contrario. La disciplina se aventuraba cada vez más hacia nuevos campos, como lo indicó la tercera fase de Annales o la Nueva Historia. Fue a partir de los años 70 cuando Hobsbawm, retomando a Braudel, advirtió que se empezaba a perder la distinción entre lo «importante» y lo «esencial». Proliferaba una serie de estudios que se reclamaban de la historia y que exploraban todos «los recónditos del pasado» para poner en relieve aspectos «cuyo interés era exclusivo de amateurs de curiosidades». Más que una extensión del territorio del historiador, la dilatación del continente historia empezaba a ser una amenaza para la disciplina misma. Para Hobsbawm, el problema de la mayoría de estos estudios es que no planteaban ninguna pregunta significativa y negaban la posibilidad de establecer explicaciones causales. A partir de entonces, se trataba de dar cuenta de sentimientos y ya no de hechos: «la descripción volvió a tomar el paso sobre el análisis, la cultura sobre la estructura económica y social, el microscopio sobre el telescopio». En migajas, la historia se alejaba de los modelos históricos y de las explicaciones profundas sobre el por qué de las cosas. Hobsbawm señaló el momento que simbolizó el giro neodescriptivo y culturalista de la historiografía contemporánea: el impacto de Interpretaciones de la cultura, de Clifford Geertz (1973), sobre las generaciones posteriores a 1968. Con todo, el rechazo de la historia estructural y el auge de una historia neodescriptiva y relativista no eran un retorno hacia la vieja histoire événementielle. La tendencia cobró a menudo la suerte de una «crítica posmoderna» que consideró la historia como disciplina incapaz de reconstruir el pasado objetivamente. Con la desconfianza creciente hacia las ciencias naturales –una actitud que rompió con la preocupación totalizante de los marxistas de viejo cuño–, se iniciaba una nueva crítica de la «razón histórica». En suma, «la historia ya no era una manera de interpretar el mundo, sino una herramienta para descubrirse a sí mismo o adquirir un reconocimiento colectivo». En adelante, el subjetivismo se convertía en horizonte epistemológico tanto de la nueva y arrogante derecha neoliberal como de la mayoría de las nuevas corrientes del «pensamiento crítico». Contrariamente al búho de Minerva que emprende su vuelo a la caída de la noche, no es de extrañar que para estos historiadores, aliados del poder o no, el crepúsculo del comunismo y el triunfo del capitalismo neoliberal solo confirmaran la inexistencia de cualquier razón o sentido en la historia.

Pero más allá de los problemas que plantean la génesis del neoliberalismo, el retorno de la subjetividad y del solipsismo como horizonte de visibilidad de las ciencias sociales o las dificultades actuales para realizar síntesis –todas cuestiones que desbordan los límites de este ensayo–, las preguntas de Hobsbawm a las nuevas tendencias historiográficas son las siguientes: ¿de qué es indicador este nuevo giro de la historiografía? ¿Cuáles son sus perspectivas heurísticas y sus implicaciones políticas?

Para la primera interrogante, el autor propone una explicación de tipo político-cultural. La década de 1960 develó las sordas e intensas mutaciones socioculturales acaecidas en los ámbitos familiares y sexuales, así como en los sistemas de valores dominantes en general. Ello introdujo una compleja amalgama entre revolución social, revolución cultural y emancipación individual. Este quid pro quo, en un contexto de profundas transformaciones de los procesos de trabajo y de la composición de las clases sociales, configuró la problemática de las luchas sociales en su forma actual. De ahí, para los marxistas, el origen de las dificultades para articular teórica y prácticamente el torbellino de movimientos sociales heteróclitos, en especial desde la segunda mitad de los años 90. A su vez, la orientación hacia la historia cultural, en el contexto de una globalización capitalista desprovista de contrapeso, no solo reflejó la especificidad de una multiplicidad de «nuevos movimientos sociales», sino que hizo evidente la crisis de los proyectos emancipadores de la izquierda construidos entre 1789 y 1917. Es lo que indica el surgimiento de temáticas relativamente nuevas en las ciencias sociales, como la etnicidad, la identidad o la política de identidad. Hobsbawm señala el sustrato casi exclusivamente negativo de estas temáticas originadas en el contexto estadounidense de los años 60 y que se globalizaron merced a la situación de desamparo que resultó de la disgregación de vínculos sociales tradicionales (familia, clase, nación). Pero más que una crítica a la futilidad intelectual o al carácter esquivo de estas temáticas, Hobsbawm plantea la cuestión de la incompatibilidad teórica entre el universalismo de la izquierda y las llamadas «políticas de identidad y de etnicidad», así como sus riesgos para la humanidad. Lo mismo vale para los diversos modos de idealización de formas culturales asediadas por la globalización, en particular en el Tercer Mundo. Esto se refleja en la reificación de ideas y prácticas consuetudinarias de mundos precapitalistas, amparada en una crítica ambigua y solipsista al eurocentrismo, y que encuentra su mayor eco teórico en los estudios subalternos, tránsfuga del marxismo de la India. Para el autor, el problema radica menos en los descubrimientos de esta corriente que en su subestimación de las transformaciones económicas y de sus consecuencias sobre las clases sociales, así como en las implicaciones políticas de las posturas defendidas y las formas de militancia que derivan de ello.

De lo que precede deriva la respuesta a la segunda pregunta. Las nuevas tendencias historiográficas ocultan un doble riesgo. En primer lugar, atacan la universalidad del enfoque que constituye la esencia misma de la disciplina histórica. En segundo lugar, destruyen el paradigma según el cual la investigación histórica «debe distinguir los hechos de la ficción, lo que es averiguable y lo que no, y la realidad de los deseos». La abolición de estas distinciones abre la puerta a todo tipo de instrumentalización de la historia por Estados, grupos de identidad e individuos «que reinventan la historia en función de sus propios objetivos». Para el inmenso historiador fallecido a los 95 años, vivimos en una «gran era de mitología histórica». Y ello transcurre, paradójicamente, en el momento en que la humanidad dispone más que nunca de los medios y herramientas para construir, transformar y escribir la historia a escala global.