Venezuela: paz y seguridad

Hacia una solución política y pacífica

mayo 2019

Venezuela precisa de un trabajo mancomunado entre diversos actores nacionales e internacionales para encontrar una salida política y pacífica a su dura situación actual. ¿Es posible desarrollar una estrategia que resuelva las principales problemáticas que vive hoy el país? ¿Cómo podría generarse una política de distensión del conflicto para lograr una solución definitiva?

INTRODUCCIÓN

La elaboración de este texto parte de una extendida aprehensión ante la crítica coyuntura que atraviesa Venezuela y los riesgos planteados por la creciente polarización entre las fuerzas políticas de ese país, dadas sus implicaciones internas, regionales e internacionales. Frente a esta realidad ha emergido como hipótesis la puesta en marcha de acciones internacionales, unilaterales o multilaterales, que podrían agudizar el proceso de desestabilización institucional y conducir a un colapso generalizado en este país. Esta propuesta debe ser comprendida como una iniciativa que busca sumarse a los esfuerzos orientados a revertir esta escalada y contribuir a una salida política y pacífica en Venezuela.

Su propósito es el de colaborar con un proceso de oxigenación política basado en la necesidad de un espacio para el diálogo y la búsqueda de dinámicas innovadoras que propicien un manejo pacífico del conflicto –hasta ahora político– entre el gobierno y las fuerzas de oposición.

El presente texto tiene también el objetivo de diseñar un camino que sirva para promover contactos abiertos entre el gobierno y la oposición en Venezuela, con el fin de contribuir a evitar un desenlace que, de no ser político ni pacífico, solo puede agudizar la crisis del país y expandirla a la región. En este marco, se considera una definición del conflicto –con base en percepciones, lecturas y narrativas– y se presentan alternativas que desestimulen la polarización y generen una discusión basada en una trayectoria pacífica, que, se espera, servirán para lograr la plataforma deseada.

Se trata de un texto analítico e interpretativo más que normativo. No se pretende decir qué es lo deseable sino qué sería factible, y de presentar algunas evaluaciones conducentes a una idea medular: la solución política pacífica de la honda crisis venezolana. Con este fin, parece clave indicar con precisión y equilibrio los principales actores internos (Venezuela) y externos (regionales y extrarregionales), sus perfiles políticos, sus propósitos concretos y sus prácticas explícitas. Esto significa identificar quiénes optan por y actúan en función de una lógica de transacción y quiénes lo hacen a favor de una lógica de la confrontación.

Cabe agregar, finalmente, que este esfuerzo ha tenido en cuenta otras experiencias internacionales pasadas (por ejemplo, América Central), recientes (por ejemplo, Libia) o incluso en marcha (por ejemplo, Siria) que ayudan a ilustrar los eventuales senderos por los que el caso venezolano podría transitar y los que debería evitar. El prisma histórico y comparativo es esencial para poner en evidencia el peso y la complejidad adquiridos por los factores externos –en especial, el contexto de un orden multipolar acotado– en los desarrollos de la crisis venezolana. La incidencia de la agudización de tensiones entre las potencias internacionales sobre el proceso de reducción de espacios de negociación interna en Venezuela produce un tipo de reflejo sobre la región sin precedentes en la Posguerra Fría. De mantenerse, podría establecerse un juego de espejos que otorgaría una relevancia estratégica a este país, con altos riesgos para toda la región latinoamericana. El parámetro comparativo ha sido igualmente importante para la identificación de escenarios potenciales con una mirada de corto y mediano plazo, siempre teniendo en mente que de ellos se derivarán algunas consecuencias para el futuro político y las condiciones de recuperación económica y social de Venezuela.

Esta complejidad lleva a plantear la necesidad de observar con nuevos elementos conceptuales una situación que luce diferente de la de la Guerra Fría. Tres son los elementos más importantes que es preciso revisar: a) la necesidad de reconocer que, en el ámbito internacional, el Estado comparte con actores multilaterales, transnacionales, mediáticos y sociales (tanto individuales como colectivos) las decisiones a tomar; b) la necesidad de construir una agenda que comprenda temas que se relacionan complejamente entre sí; y c) lo que la bibliografía define como lo interméstico, es decir, el modo en que los factores externos se interrelacionan con los factores internos. Esto da lugar a una visión más heterodoxa en el estudio del proceso político venezolano.

Además de esta introducción, este texto presenta ocho secciones en las que se describe la situación a 2019 y se desarrolla cuáles han sido las reacciones y las actuaciones de los distintos países de la región, con sus diferentes matices; posteriormente, se analizan la importancia de Estados Unidos como el principal actor extrarregional y la diversidad y dispersión de otros actores internacionales que inciden en el desarrollo del conflicto venezolano; se incluye, además una conceptualización de la situación interna de Venezuela como «empate catastrófico» y una mirada a esa realidad desde algunos principios que guían el sistema internacional en el siglo XXI, tales como la responsabilidad de proteger, el humanitarismo solidario y el principio de no indiferencia; por último, se plantea una tipología con diversos escenarios posibles para el desenlace de la actual situación venezolana y se formulan algunas recomendaciones finales.

UN RETRATO DE LA REALIDAD VENEZOLANA

La situación política venezolana experimentó un giro histórico a partir de 1999, con la elección de Hugo Chávez para la Presidencia. Desde ese momento se originó un debate entre, por una parte, quienes apoyaron las propuestas que llevaron al chavismo al poder, para quienes se trató de una revolución que originó una ruptura con el pasado y un cambio de elites, y que desplazó una democracia de partidos basada en el pactismo; y por la otra, sus opositores, para quienes la experiencia del chavismo no es más que un caso de populismo militarista que ha oscilado entre el compromiso democrático y la tentación autoritaria.

Chávez mantuvo la conducción de este proceso nacional e internacional hasta su fallecimiento, en 2013. Pero el desarrollo histórico de este proceso político no ha sido lineal: experimentó una importante mutación entre 1999 y 2013, dentro de la cual se observaron signos de sectarismo, manipulación electoral y polarización ideológica. Este proyecto encontró grandes obstáculos por parte de una oposición que compitió electoralmente, que se abstuvo en algunas ocasiones de participar en los sucesivos comicios electorales, que respaldó la huelga petrolera de 2003, que promovió una salida militar –la del golpe de 2002 conocida como «El Carmonazo»– y que desarrolló una serie de manifestaciones de calle, tanto en 2014 como en 2017. Es de destacar que la oposición no es homogénea, ha estado en muchos momentos fragmentada, se han sucedido liderazgos varios y conviven en su seno posiciones mayoritarias –proclives a un rápido cambio de conducción política del país, más allá del modo en que este se realice– con posiciones minoritarias –más proclives al diálogo y la negociación–. Esta heterogeneidad también afecta seguramente al gobierno, pero la propia situación y los altos costos de una disidencia explícita impiden que se visualice.

Desde 2006, las rígidas posturas oficiales, los primeros signos de estancamiento de una economía basada en el rentismo petrolero y el estatismo, más los propios efectos negativos del personalismo de Chávez, llevaron a que muchos gobiernos y otros actores internacionales comenzaran a dudar de la eficacia y eficiencia del modelo político conocido como «socialismo del siglo XXI». No obstante, el apoyo popular que el gobierno tuvo en esa época fue importante, no solo por los avances que alcanzó a través del respaldo económico y organizativo a múltiples iniciativas sociales y económicas (las misiones), sino también por la inclusión política de amplios sectores de la población hasta ese momento apartados de cualquier tipo de proceso decisorio gubernamental; la muerte de Chávez generó el mito de su figura en buena parte de los sectores populares venezolanos.

Esto fue acompañado por críticas que aludían a la violación de los derechos humanos en el país y por continuas alertas acerca de que la economía estaba empezando a dar señales de un comportamiento negativo en términos de comercio externo, crecimiento, inflación, escasez y devaluación de la moneda nacional, el bolívar.

Desde el año 2012 crecieron esas señales negativas, aunque fue solo a partir de 2018 cuando, por un conjunto de razones, se llegó –como antesala de lo que hoy estamos observando– a una situación límite. En el último año, la no aceptación de las firmas para la realización de un plebiscito revocatorio por parte del primer gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones presidenciales fuera del lapso constitucional fueron los detonantes de la crisis general que vive Venezuela. Estas elecciones abrieron las compuertas de lo que ahora vemos como la más importante situación negativa que experimenta el régimen desde 1999. En lo político, porque la mayoría de la oposición se negó a participar en esos comicios y obtuvo el respaldo de una parte importante de la comunidad internacional. Esto transformó la convocatoria de esas elecciones en un boicot global, en el que prevalece la decisión por parte de más de 60 gobiernos en el mundo, organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y grupos y organizaciones no gubernamentales que han desconocido no solo sus resultados, sino también la victoria del candidato ganador, en este caso Nicolás Maduro, quien resultó reelegido para el periodo 2019–2025.

A este factor electoral se suman la creciente diáspora de venezolanos; la crítica situación económica, social y de salud que padece el país; la creciente desinstitucionalización de la vida pública; la misma crisis petrolera de Venezuela, dada la caída de los precios del barril y la reducción de la producción de petróleo; todo lo cual, junto con la crisis de los servicios públicos y la escasez de alimentos, configura un escenario bastante negativo al momento de calificar el régimen.

El tema de la dualidad de poder es el más importante en el debate político sobre la crisis venezolana. Si bien es cierto que esta dualidad no es simétrica, ya que el gobierno de Maduro tiene el control de la mayoría de las instituciones y el respaldo de las Fuerzas Armadas y de un importante número de países, el presidente proclamado por parte de la Asamblea Nacional –que él mismo preside–, Juan Guaidó, ha sido reconocido, al 1º de mayo de 2019, por más de 60 gobiernos de todo el mundo (menos de un tercio del total de los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas), organizaciones multilaterales y varias instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Mientras persista esta dualidad y la falta de reconocimiento mutuo, será muy difícil promover un proceso de negociación entre las partes, a fin de lograr una salida pacífica al conflicto en el país.

Es de destacar la responsabilidad de ambos grupos, gobierno y oposición, en la actual situación de Venezuela, y se puede vislumbrar como posible el juego de la doble irresponsabilidad como predominante en el futuro, de no darse, al menos, un proceso de reconocimiento mutuo. La ausencia de un espacio para el diálogo, la negociación y la concertación entre el gobierno y la oposición en Venezuela es el resultado de la conducta excluyente de cada uno de los actores, que desde 1999 han llegado en muy pocas ocasiones a algunos acuerdos para la marcha del proceso político en el país. En verdad, lo que ha prevalecido es la desconfianza mutua, la falta de puentes y, sobre todo, la ausencia de un compromiso firme para llevar adelante una agenda común. Desde el mes de enero de este año, esas condiciones negativas se han exacerbado como nunca antes, lo que ha dado lugar al choque de trenes en que nos encontramos. Solo un giro desde estas posiciones hacia un reencuentro entre los actores involucrados podría dar la oportunidad de un espacio para la negociación.

Lo que se representa como una «bola de fuego» ha llevado a categorizar el caso venezolano con conceptos negativos creados por ciertas visiones dominantes en los círculos de pensamiento y de toma de decisiones estadounidenses que califican a Venezuela como un narcoestado o Estado forajido, lo que legitimaría un roll back o un cambio de régimen. Pero también se ha planteado desde varios países europeos y latinoamericanos aplicar conceptos positivos, con el fin de prevenir un resultado violento y generar una solución pacífica a la crisis, conceptos tales como resolución de conflictos, mediación, concertación, negociación, acompañamiento internacional, entre otros.

En este momento se observan en el campo de las ideas tres posturas competitivas y opuestas: la que proclama que llegó la hora de un cambio político profundo en Venezuela y en consecuencia promueve la transferencia de un gobierno a otro en un periodo de transición, lo cual terminaría con la dualidad de poder; la sostenida por el régimen, que proclama que la oposición y sus aliados externos cometen un acto de injerencia en los asuntos internos del país y, por tanto, no acepta la repetición de las elecciones presidenciales; y la que busca promover un espacio de encuentro entre el gobierno y la oposición, a fin de lograr una salida pacífica a este estado de cosas.

Un análisis de la realidad venezolana actual no puede soslayar el tema militar. De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), Venezuela dispone hoy de entre 130.000 y 150.000 soldados profesionales y un millón de milicianos, en el marco de su estrategia de guerra popular, y ocupa el lugar 46 en el ranking mundial de fortaleza defensiva; en 2018 tuvo un presupuesto militar de 4.000 millones de dólares.

La bibliografía sobre transiciones democráticas indica que es clave ubicar adecuadamente a los militares en el contexto político actual y futuro. En este sentido, caben dos preguntas complementarias, a saber: ¿existe espacio para una transición ordenada o para otro tipo de transición? Y ante una u otra respuesta, ¿ejercerán las Fuerzas Armadas algún grado de tutelaje sobre el poder político? La calidad de la democracia venezolana en la próxima década depende, y mucho, de cómo se diriman en el futuro mediato estos interrogantes.

Al cabo de tantos años y luego de varias crisis militares –el efímero golpe de Estado cívico-militar contra Chávez en 2002 fue la más dramática–, las Fuerzas Armadas venezolanas han ratificado su apoyo a la Revolución Bolivariana, se ha fortalecido la llamada unión cívico-militar y sus miembros han acatado en forma muy minoritaria los llamados a desconocer a Maduro de la oposición y de varios gobiernos extranjeros que apoyan a Guaidó (el último fue el reciente llamado del 30 de abril de este año).

En este cuadro, han jugado a favor del apoyo militar al régimen un sistema de distribución de recursos económicos, asegurado por mecanismos formales e informales, y vínculos políticos específicos que han transformado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en un componente orgánico del proyecto del chavismo y sus aliados, en el cual el estamento militar es una parte indisoluble, sin cuyo apoyo el proyecto mismo correría el riesgo de desaparecer.

LOS MATICES POLÍTICOS DE LA REACCIÓN Y LA ACTUACIÓN REGIONAL

La presente crisis venezolana está inmersa en un contexto regional e internacional. Un modo –entre varios– de aproximarse al papel de la región en términos de la evolución de esta crisis es a través del análisis de las iniciativas regionales. De forma general, estas han tenido como principal consecuencia el distanciamiento de la región de las virtudes acumuladas desde mediados del siglo XX para consolidarse como una zona de paz y estabilidad democrática. A grandes rasgos, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) intentó hasta 2017 aportar a la superación de los impasses sucesivos entre oposición y gobierno, pero sin cuestionar a Maduro. Había, en este caso, una cierta sintonía con el gobierno de Barack Obama: procurar la apertura del régimen y hacerlo sin cuestionar frontalmente a Caracas y con escasa llegada a la oposición interna. Desde 2017 en adelante, el Grupo de Lima –que de facto pretende expresar el derrumbe anticipado de la Unasur– orienta su accionar en una mayor sintonía con el gobierno de Donald Trump: aislar, cercar, denunciar al régimen de Maduro. En todo ese periodo –el de Obama y el de Trump–, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) actuó con bajo perfil respecto a su mentor. Ni Nicaragua, ni Bolivia ni Cuba buscaron estimular una articulación política para influir conjuntamente sobre Caracas, lo que refleja que las «cartas» fuertes del ALBA seguían en manos de Venezuela gracias al petróleo y su política en la Cuenca del Caribe. Actualmente Venezuela, Cuba y Nicaragua son identificadas por Washington como la «troika de la tiranía», y no parece que los respectivos gobiernos puedan socorrerse mutuamente o ampliar sus apoyos en el cuadro ideológico que prevalece en América Latina.

En su última declaración, el Grupo de Lima habla del «impacto negativo» en Venezuela de ciertos países, mencionando explícitamente a Rusia y China –entre otros–; contempla, desde el lado de quienes respaldan a Guaidó, que el «interventor» no es Washington sino Moscú, por lo que podría abrirse una caja de Pandora al criticar, denunciar y actuar en el futuro en función de una presunta «intervención» extracontinental.

En varias elecciones recientes y en aquellas por venir en el Cono Sur, la crisis de Venezuela ha sido referente de las campañas electorales por la Presidencia. En la misma medida, y en parte por el «reflujo neoliberal» después de una década de la llamada «marea rosada», esto ha implicado que el tema de Venezuela traspasara la dimensión electoral y se tornara una cuestión reiterada y relevante de la política interna de los países de América. Un caso emblemático en esa dirección puede ser el de Argentina. Aun después de la victoria electoral de Cambiemos en 2015 y ad portas de la contienda presidencial de 2019, el gobierno de Mauricio Macri no ha ahorrado oportunidad de agitar el fantasma de Venezuela: como escenario calamitoso potencial que se evitó hace cuatro años, y hoy como escenario desastroso eventual que podría desplegarse en Argentina si en las próximas elecciones presidenciales triunfase la oposición. Es más, recientemente Macri invocó el ejemplo de un modo inusualmente despectivo para un mandatario argentino, cuando dijo que había que persistir con las políticas de su gestión y recordó que «fracasar es Venezuela».

Ahora bien, es fundamental remarcar que la cuestión venezolana no solo constituye un tema electoral interno y un tópico ligado al manejo de las relaciones con Beijing y Washington, sino que es un asunto social, en tanto ha crecido en el Cono Sur la llegada de un gran número de migrantes venezolanos como nunca antes se había registrado en la historia de estos países. Ello ocurre en naciones con tradición de recepción migratoria amplia, pero en una situación de severas dificultades económicas ante el aumento del desempleo, la persistente reprimarización de la producción y exportación, el alza del delito de origen nacional, el aumento de la polarización social e incipientes brotes xenófobos. Por lo tanto, países del extremo Cono Sur que no tenían históricamente fuertes intereses en juego en Venezuela –cercanos pero no vecinos inmediatos, con muy limitada inversión de origen reciente, que mantenían un comercio acotado y condicionado por el deterioro de la economía venezolana, con muy baja vinculación militar y pocos contactos científicos, etc.– hoy se ven ligados de distintos modos y por distintos mecanismos al devenir de Venezuela.

La actuación de la región frente a la crisis venezolana ha revelado decisiones y posicionamientos que no encuentran precedentes históricos. La actitud proactiva de algunos países latinoamericanos no traduce en este caso una capacidad innovadora; por el contrario, apunta a la falta de una capacidad propiamente regional. El panamericanismo de nueva ola se ha tragado la posibilidad de una iniciativa regional autónoma y, por ello, se propone una plataforma que no promueve iniciativas autónomas frente al unilateralismo de Washington. La reactivación de articulaciones interamericanas, apoyadas en organizaciones como la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha fortalecido este movimiento.

Tres países se complementan como auxiliares directos de EEUU en su política de aislamiento del actual gobierno venezolano: Colombia, Chile y Brasil. Los tres tienen al frente gobiernos que han asumido el poder recientemente, con políticas exteriores que plantean el alineamiento con EEUU como uno de los pilares esenciales. Sin embargo, solo el caso chileno transmite que este camino es una opción ampliamente apoyada por la dirigencia civil y militar local. Se suma el hecho de que Chile ha recibido presiones de Washington para que se aleje de Beijing (China representa 30% de su comercio internacional y es el primer socio de Santiago), lo cual ha llevado al gobierno de Sebastián Piñera a elevar su perfil y crítica al régimen de Maduro. Venezuela se convierte así en una «carta de compensación» para la diplomacia chilena.

Con todas las contradicciones derivadas del predominio temporal de diferentes fracciones de la elite, con la combinación de recursos coercitivos y dispositivos consensuales, sin una clara distinción entre la Guerra Fría y la Posguerra Fría en cuanto a una relación de asociación estrecha con EEUU, Colombia epitomiza un modelo de hegemonía singular en América del Sur. Allí, la cuestión militar ligada a la lucha antiinsurgente y el combate antinarcóticos ha sido una nota perdurable. Ha habido un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que el gobierno colombiano actual cumple con cuentagotas y a regañadientes. Colombia ha sido un protagonista clave del Grupo de Lima y mentor junto a Chile del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), como parte del colapso inducido de la Unasur. Sus líderes se han mostrado más vehementes en su crítica al régimen de Maduro e incluso han estado tentados –por el momento no es más que eso– a sumarse a una estrategia más agresiva de Washington hacia Venezuela.

Cabe agregar que, en la presente coyuntura, el peso de Colombia para EEUU se ha incrementado notablemente desde el momento en que Washington identificó un denominado «eje de la tiranía» compuesto por Cuba, Nicaragua y Venezuela. El único país latinoamericano que tiene simultáneamente relaciones tensas con esas tres naciones es Colombia. Con Cuba, país con el que mantenía una muy buena relación a raíz de su papel en la negociación con las FARC, existe una fricción tras el derrumbe del diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se llevaba a cabo en La Habana. Un atentado del ELN en Bogotá llevó al fin de las conversaciones. Colombia demandó la extradición de los miembros del ELN que participaban de la mesa negociadora y Cuba respondió que hay un protocolo de ruptura de las negociaciones que se debe implementar. El gobierno de Iván Duque ha elevado inusualmente su crítica a Cuba. Por otro lado, las tensiones con Venezuela se iniciaron con la llegada al poder del presidente Chávez y se incrementaron notablemente después del fallido golpe de 2002. Finalmente, con Nicaragua hay un contencioso marítimo histórico, que condujo a un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que resultó favorable a Managua, en tanto que otro fallo en ciernes de la CIJ podría recalentar las ya de por sí tensas relaciones colombo-nicaragüenses.

A su vez, hay que tener en cuenta que Colombia supo jugar un papel activo en la promoción de la Alianza del Pacífico (AP), pero desde la llegada al gobierno de Andrés López Obrador en México se ha replegado y ha reforzado su vínculo con otro gobierno de derecha de la región: el de Piñera en Chile. Si históricamente Bogotá miraba al Norte –lo que se expresa en la doctrina colombiana respice polum– y su lazo con EEUU era estrecho, ahora ha abrazado a Washington con más convicción ideológica y motivación pragmática, a la espera de que el desenlace en Venezuela favorezca sus objetivos geopolíticos.

Mientras tanto, es importante agregar que actores no estatales colombianos mantienen una compleja agenda con su vecino. Las disidencias de las FARC, el reagrupamiento del ELN, la proyección del paramilitarismo –que nunca ha sido realmente desmantelado–, el negocio de las drogas ilícitas y el auge del crimen organizado, que utilizan a Venezuela como santuario para grupos armados en algunos casos y como plataforma de expansión de la ilicitud en otros, han implicado que agentes no gubernamentales a uno y otro lado de la frontera con Venezuela incidan en la política y la diplomacia bilaterales.

En Brasil, la posición frente a Venezuela se articula a una ya tradicional práctica manipuladora de espejo político con realidades vecinas polarizadas, para nutrir y marcar diferencias en los procesos internos de confrontación ideológica. Desde los primeros años del gobierno de Dilma Rousseff las relaciones con Venezuela representaron un blanco de ataques antipetistas por parte de los seguidores partidarios del espectro político del centro a la extrema derecha. La determinación aún vigente en filas del Partido de los Trabajadores (PT) de conservar la lealtad hacia el chavismo pasó a representar un tema sensible en las consideraciones internas que aspiran a una recomposición de fuerzas para enfrentar los desvíos institucionales y las victorias electorales de la derecha. Al mismo tiempo, la asunción de Jair Bolsonaro como presidente en 2019 significó un instantáneo compromiso de Brasil con iniciativas regionales, como el Grupo de Lima, que promueven la desestabilización del régimen venezolano. Los contactos inmediatos con las fuerzas opositoras de Venezuela tuvieron importancia para fortalecer la opción por Guaidó interna y regionalmente. No obstante, la diplomacia presidencial compartida por el canciller brasileño y alimentada por eufóricas sinergias ideológicas con el trumpismo –más que por cálculos pragmáticos– ha enfrentado barreras de contención rápidamente plantadas por los militares, con especial actuación del vicepresidente, el general Antônio Hamilton Mourão. Además de la primacía de la no intervención, una actitud prudente ha sido dictada por los temas de frontera –con especial mención a la dependencia energética del estado de Roraima y a los incesantes flujos migratorios venezolanos–.

El contexto brevemente descripto ayuda a comprender las condiciones favorables con que cuenta Washington para armar una base de apoyo regional en su política de debilitamiento del gobierno de Maduro. Siguiendo su propia tradición, EEUU busca mantener activos los canales bilaterales para alimentar expectativas de los países que lo apoyan. La contracara de esta dinámica es una actuación colectiva con bajo nivel de autonomía y la tendencia a que la capacidad de iniciativa se disperse, aun cuando se pueda calificar de estridente –como han mostrado las reuniones del Grupo de Lima y la creación de Prosur–. De hecho, las iniciativas de coordinación política regional frente a la crisis venezolana rechazan la historia del regionalismo latinoamericano e ignoran los principios que le han otorgado a este una identidad propia en el pasado reciente. Se busca dar nuevo impulso al concepto de un colectivo interamericano, para el cual la presencia de Canadá ganó un inaudito espacio político.

En paralelo a estas posiciones e iniciativas, se ha conformado en la región un segmento de países que buscan promover una salida negociada y pacífica para la crisis en Venezuela. Se destacan los roles de México y Uruguay en la presente situación. Estos países se muestran alejados de la dicotomía Guaidó-Maduro, sin posicionarse como aliados de EEUU ni sumarse a los apoyos extracontinentales que llegan desde Rusia y China. En el caso de México, el presidente López Obrador explicitó su oposición a la intervención militar extranjera, fiel al principio de no intervención que tiene como mandato constitucional. A través de su canciller Marcelo Ebrard, junto con su par uruguayo Rodolfo Nin Novoa y los representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom), propuso el Mecanismo de Montevideo como forma de facilitar el diálogo y la negociación en Venezuela. A lo anterior debe agregarse el posicionamiento del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, favorable a unir esfuerzos con varios países europeos (Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia) y con la Unión Europea como un todo, para buscar salidas pacíficas a través del ejercicio de la copresidencia del Grupo Internacional de Contacto con la politóloga italiana Federica Mogherini, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La posibilidad de avances en un diálogo pacificador con mediación internacional podría, y quizás incluso debería, implicar un aporte constructivo de Cuba. El gobierno cubano ha sido muy cauteloso respecto a proponerse como facilitador en un diálogo como este, posiblemente para no comprometer su lealtad al gobierno chavista y su defensa de la no intervención. Su participación en la búsqueda de un arreglo diplomático discreto, que respete la soberanía venezolana, sería consistente con esa posición y con su trayectoria histórica ante otros conflictos. Algunos podrían objetar la presencia de Cuba como un mediador confiable por sus estrechos vínculos con el régimen chavista; sin embargo, tres argumentos rebaten tal «pre-juicio». El primero es de naturaleza histórica: aunque aliada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de las organizaciones guerrillas guatemaltecas durante las guerras centroamericanas, Cuba fue un factor moderador de esas fuerzas, y si bien no participó en los mecanismos de concertación (Esquipulas, Contadora) porque EEUU lo vetó, cooperó sostenidamente con la búsqueda de una solución negociada mediante su relación estrecha con el gobierno de México. En segundo lugar, y siguiendo una lógica similar, si bien el gobierno cubano fue un aliado histórico de las FARC y el ELN en la negociación colombiana, esa relación facilitó, en lugar de entorpecer, la búsqueda de la paz y reveló a Cuba como un factor clave en las negociaciones del Acuerdo de Paz de 2016. En tercer término, la presencia cubana en Venezuela es una razón para que participe en una mesa de actores internacionales como la planteada; sería una presencia que facilitaría la confianza del gobierno chavista en el mecanismo de concertación. En síntesis, la posible actuación de Cuba como un actor regional en una etapa de avance en dirección al diálogo puede ser definitoria. Por tanto, será fundamental el reconocimiento internacional (comenzando por el de la ONU) de su papel en el pasado reciente (los acuerdos de paz en Colombia), en lugar de la identificación de este país como parte de una teoría del efecto dominó –que pretende la eliminación de modelos socialistas de gobierno en la región– a partir de una posible caída de Maduro en Venezuela.

LA PREEMINENCIA DE EEUU

La insatisfacción e inquietud de Washington con Caracas no son nuevas. Así, durante el gobierno del presidente Obama parecían claras cuatro cuestiones: a) el leitmotiv de la aplicación de sanciones focalizadas y personales se podría enmarcar en la meta del regime opening, esto es, el forzamiento de la apertura del régimen; b) las sanciones parecían más una respuesta a las demandas y exigencias de un Congreso controlado en las dos Cámaras por republicanos que el resultado de una estrategia de mano dura y de alto perfil por parte del Poder Ejecutivo; c) el inicio de una política más punitiva coincidía con lo que los militares, prensa especializada y expertos en estrategia militar estadounidense –en especial, aquellos vinculados al Comando Sur– venían agitando por años (por ejemplo, la amenaza de lo que se llamó el «populismo radical» y su eventual proyección en el área vecina, con especial hincapié en Colombia); d) la cautela relativa de EEUU obedecía en parte a la existencia de una serie de gobiernos de centroizquierda, reformistas y nacional-populares en la región, lo cual impedía la configuración de una coalición sólida anti-Maduro.

Con la llegada al poder de Trump se produjeron algunos cambios relevantes: a) se optó definitivamente por el regime change; b) tomó importancia la lógica interna que desde mediados de 2018 –antes de la elección al Congreso– impulsa ese giro, y que no solo deriva de una mayor presión del Legislativo, sino que destaca la importancia que pasan a tener ciertos estados de la Unión con vistas a la elección de 2020 (tal el caso de Florida); c) aumentó la gravitación de los militares y del Comando Sur, no tanto por la naturaleza interna del régimen, sino por la creciente presencia de China y Rusia en América del Sur y la necesidad de revertir la influencia de Beijing y Moscú; y d) el cambio en el propósito de las sanciones, ahora incrementadas a través de medidas con efecto económico general, pasó a contar con el apoyo de la nueva marea neoliberal en la región.

En esta evolución se produce un giro en el léxico de los principales funcionarios de Washington, que pasan de identificar a Venezuela como un «Estado fallido» a identificarlo como un «Estado forajido». De esta forma se intenta justificar la política hacia Venezuela con el argumento del terrorismo y los vínculos con Hezbolá o Hamas. Eso, a su turno, se manifiesta en la transición de una diplomacia coercitiva clásica a una estrategia belicosa típica. La ponderación cede ante la ofuscación, y el tacto de los funcionarios de carrera es remplazado por la agresión de zelotes partidarios, al tiempo que se desarrolla una campaña mediática afín.

En otras palabras, EEUU es el único actor externo con un amplio abanico de opciones de fuerza en relación con Venezuela. Ni China, ni Rusia, ni mucho menos Irán o la articulación de esos países disponen del arsenal punitivo de Washington. Adicionalmente, jamás EEUU ha apostado a un solo instrumento, recurso o medio en su comportamiento coercitivo o retaliatorio frente a un país donde percibe que tiene en juego algún interés vital, estratégico o superior. Claramente, Venezuela es identificada como un blanco que contribuye a reafirmar posiciones de poder en un contexto internacional que se mueve a partir de dinámicas de tensiones crecientes. Washington es un jugador que se caracteriza por tener siempre en cuenta, cuando aparecen otros grandes jugadores en una crisis, un «juego mayor» en el que está dispuesto a transar o acordar para no perder, salvar la imagen, alcanzar una meta superior o lograr un propósito especial (recordar, entre otros, la crisis de los misiles en Cuba de 1962). La inclusión de Venezuela en este tablero, además de ubicar al país en el juego de la alta política, expone a la región a un escenario de tensiones sin precedentes en la Posguerra Fría.

En el caso de Venezuela, la utilización del arsenal punitivo indica una trayectoria de endurecimiento progresivo desde 2017. Ya a partir de fines de 2018, la Casa Blanca decide articular el discurso con la acción dando curso a la determinación de promover un cambio de régimen. La sustentabilidad de este objetivo depende de avances y reconocimientos por parte de la comunidad internacional. En paralelo a la implementación de presiones para producir el colapso y aislamiento del gobierno de Maduro, el gobierno de Trump busca asegurar un apoyo político e intervencionista en la ONU. El reconocimiento colectivo del líder opositor en el 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de este año, podría representar una condición sine qua non en el mediano plazo para generar un involucramiento multilateral en una intervención en Venezuela.

El uso de la coerción como recurso de poder tiene inmediata repercusión en la confrontación y en sus tiempos, una vez que empiezan los primeros impactos. Si, por un lado, se generan dinámicas de presión, castigo y estrangulamiento, por otro, ganan fuerza las respuestas basadas en el esfuerzo de resistencia, la resiliencia y la ampliación o profundización de las redes de apoyo internacional. Los riesgos en este cuadro no son menores, como se desarrollará más adelante, en la sección dedicada a escenarios.

Observando el desarrollo de los hechos desde el 23 de febrero último, se desprende que EEUU trata de evitar, de momento, una invasión militar directa a Venezuela y prefiere la vía de las presiones políticas y sanciones económicas a Maduro y a sus aliados internacionales. La ampliación de la acción punitiva fue puesta en marcha, cumpliendo una secuencia con calendario de implementación estandarizado. Más que descartada, la opción de una acción militar ha sido preservada, en estricta obediencia a una lógica damoclesiana. Hoy por hoy, el gobierno de Trump concentra el poder para determinar el curso de acción de los actores externos que apoyan a la oposición venezolana. Esta «comandancia» ganó una mayor visibilidad a partir del momento en que la UE y el Grupo de Lima evadieron actuar de acuerdo con las expectativas de Washington de endurecimiento y presión sin vueltas para que se produjera un cambio de régimen en Venezuela. Este giro alimentó al mismo tiempo las percepciones aprehensivas instaladas en el Comando Sur en cuanto a los riesgos producidos por el populismo radical latinoamericano y respecto a que los gobiernos conservadores actuales no parecen estar dispuestos a actuar con toda la firmeza que ese mando militar desearía. En este contexto, tanto para la Casa Blanca como para el Comando Sur, la llegada de gobiernos de derecha en varios países de la región posibilita alianzas que permitirían construir una coalición anti-Maduro hemisférica, más allá de que el alcance de las acciones que podría apoyar tal coalición sea relativamente incierto; tales acciones podrían ser sanciones económicas -como no se veían en la región desde hace muchos años- o despliegues militares explícitos, aunque frente a ellos existen reticencias variadas y variables, sean estos despliegues solo estadounidenses o se complementen con la participación de militares sudamericanos.

La centralidad de EEUU en la crisis venezolana lo posiciona como un actor con incidencia directa sobre todos los aspectos de su desarrollo. En la historia reciente de América Latina, los procesos de paz precedidos por etapas de mediación y diálogo con participación de actores locales e internacionales –entre los que se destacan los casos de América Central y Colombia– dejaron dos lecciones relevantes. La primera es que EEUU ha ocupado un lugar central en la escalada de violencia, polarización ideológica y militarización que marcaron los procesos de confrontación en la región. La segundo lección es que, a partir del momento en que EEUU decide cambiar su rol, asumiendo el lugar de un conductor «desde el asiento de atrás» (backseat driver), se generan las condiciones para llegar a una salida negociada entre las partes en conflicto. La anuencia de Washington, su disposición a conservar la batuta en sus manos, son condiciones indispensables para que otros actores y las organizaciones multilaterales vengan a sumarse a su propósito de forzar un cambio de régimen en Venezuela.

EEUU ha insistido en la internacionalización de la crisis venezolana con el propósito de colocar sobre la mesa la cuestión de la intervención externa en sus diversas variantes. Cuando se observan otras experiencias internacionales ajustadas a esta realidad, se identifican dos argumentaciones que intentan ser legitimadoras de este accionar. La primera, la de mayor capacidad de convocatoria, se apoya en un sentido de urgencia para aliviar a amplios segmentos de la población local de una severa debacle humanitaria. La segunda, que involucra la construcción de consensos políticos selectivos, vincula la intervención a un cambio de régimen. Esta es una ecuación de uso conocido y de resultados cuestionables, lo que de manera alguna significa su descarte por parte del gobierno de Trump.

LA DIVERSIDAD Y DISPERSIÓN DE ACTORES INTERNACIONALES

Es necesario hacer una precisión sobre la distribución del poder en el sistema global. La mayoría de los enfoques sobre la materia se centran excesivamente en la estatalidad y en predecir el orden a forjar. A ello se agrega una visión que, aunque incierta, manifiesta que en el horizonte se avizora un esquema mundial más promisorio. Frente a ese enfoque, se sugiere tener en cuenta otras premisas y postulados. Esto es, entre otros puntos a reseñar, que se está en una era en la que no existe un eje clave localizado en un Estado, sino distintos locus de poder y varias fuentes de desorden. Por lo tanto, es probable que la característica principal de este momento mundial esté definida por lo intrincado, lo mutable y lo híbrido; es decir, el despliegue de un esquema de polaridades múltiples, tanto en el plano estatal como no estatal, con diversos actores y fuerzas legítimas e ilegítimas que interactúan y combinan niveles complejos y coetáneos de cooperación y conflicto, en un mundo que muestra señales contradictorias de fragmentación e integración. En este contexto, los procesos de transición no llevan infaliblemente a un estadio promisorio. Parafraseando a Jorge Luis Borges, el mundo se encuentra ante «senderos que se bifurcan»: podrá ir en una dirección progresista o, por el contrario, moverse en una trayectoria regresiva. Hoy los signos y tendencias prevalecientes van por este segundo sendero.

La crisis venezolana ha revelado un impacto global y es actualmente tema relevante de las agendas internacionales de las potencias mundiales, los poderes emergentes e incluso de países de rango medio, los organismos multilaterales regionales e internacionales, los medios de comunicación y las redes globales. Todos se mueven en un tablero de acuerdo con lógicas reactivas y con gran margen de incertidumbre. Se observa una dinámica difusa de actuaciones que tanto podrían profundizar la tendencia a la confrontación como contribuir a la oxigenación de la situación. Estas posibilidades no significan roles inmutables o excluyentes.

Respecto a la dimensión internacional, se destaca que, desde la crisis de los misiles de Cuba, esta es la ocasión en que más nítidamente una situación de la región se torna un asunto de la «alta política». Es de subrayar que ubicar un tema en esa clave –la de la «alta política»– implica que la dimensión combinada de geopolítica y seguridad es esencial.

Sin duda la crisis venezolana es nacional en tanto ha sido, principalmente, producto de dinámicas, factores y actores venezolanos. Sin embargo, es un asunto que ha dejado de ser nacional, regional o continental y se ha tornado global. ¿Qué significa que una crisis determinada sea un asunto global? Implica varias cuestiones: a) el involucramiento directo e indirecto de múltiples actores estatales y no estatales; b) la participación de agentes tanto formales como ilegales, desarmados y armados; c) el despliegue de intereses de distinto tipo, incluyendo los mediáticos; d) la presencia de jugadores con alcance mundial, preferencias disímiles y propósitos diferenciados; e) el concurso de varias instituciones de alcance geográfico amplio; f) el establecimiento de complejas coaliciones y alianzas entre protagonistas internos y externos; y g) la dificultad de encontrar soluciones satisfactorias, seguras y prontas para los principales participantes del país.

El esfuerzo del gobierno de Maduro para construir una plataforma de apoyo conformada por países también «villanizados» por EEUU u otras potencias occidentales no ha sido menor. Sin embargo, los vínculos no son los mismos con China, Rusia o Irán. Rusia busca alcanzar cierta influencia en la proverbial área de influencia de EEUU, usar eventualmente el caso de Venezuela como una carta de transacción con Washington respecto a algún tema sensible para Moscú y respaldar a Maduro ante lo que percibe como el agotamiento del regime change by tweet y la necesidad de pasar a una fase más agresiva de EEUU hacia Venezuela. Por su parte, China posee intereses concretos en Venezuela –hay que recordar que Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela concentran 90% de toda la inversión china en América Latina–, apunta a no irritar o provocar a Washington en Latinoamérica y estaría más que dispuesta a una transición incruenta en Venezuela que garantizara sus activos físicos y financieros. En cambio, Irán es un actor secundario que no tiene capacidad de proyectar efectivamente poder o influencia en el país sudamericano; en tal sentido, hay que recordar que muchos de los anuncios hechos durante años en materia de proyectos conjuntos no se materializaron.

En síntesis, Moscú podría tanto colaborar como sabotear una solución en Venezuela, y Beijing podría desempeñar un papel más equilibrado, pragmático y prudente. Estas diferencias no son menores y han sido perceptibles en las tres reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU celebradas para considerar la situación venezolana. En cuanto China y Rusia suman sus poderes de veto frente a una opción de intervención –incluso cuando esta sea rotulada como humanitaria–, la primera fundamenta su posición en el apoyo a que se encuentren formas de resolución pacífica, mientras que Rusia privilegia la confrontación frente a las acciones punitivas o desestabilizadoras de EEUU. En este escenario, Teherán no parece ser un protagonista crucial, aunque Washington lo invoque para catalogar a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional.

Otros países como la India, Israel e incluso Australia y Nueva Zelandia, son actores tanto o más relevantes en este escenario: la India tiene la capacidad de procesar en grandes cantidades crudo venezolano –solo superada por EEUU y China–, es sensible a las presiones estadounidenses y tiene pretensiones de mantener una política exterior autónoma, claramente en el plano regional pero también en el global; Israel funciona como una especie de prestador de servicios de la principal potencia occidental, jugando más en el backstage que en la primera línea de confrontación en la región; y los dos países de Oceanía exhiben una clara preocupación por el tema humanitario y capacidades importantes para colaborar en él. En el ámbito europeo, habría que destacar también la posibilidad de que España pudiera involucrarse como un actor-facilitador en la construcción de espacios de negociación y diálogo. Los resultados de las elecciones de abril de 2019 en este país dan fundamento a tal expectativa, y junto con la propuesta de una nueva relación con América Latina anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, bien podrían facilitar un rol más proactivo de Madrid y Berlín en la superación política de la actual crisis venezolana.

No obstante, la UE y los países que la integran deben ser considerados con suma atención. Hay profundos motivos y fuerzas estructurales que explican el creciente desacople entre Europa y América Latina. El mundo de la inmediata Posguerra Fría poco se parece al actual. Entre otros aspectos, en aquellos años el triunfo de Occidente era incuestionable y la fase de la globalización de la época era sinónimo de prosperidad. Ni lo uno ni lo otro están en pie hoy: el power shift a favor de Asia y el Pacífico se acompaña de una elocuente resistencia de EEUU y Europa a compartir poder e influencia con los poderes emergentes del Sur o herederos de una desaparecida superpotencia. La globalización imperante es percibida, pues, como epítome de inseguridad y vulnerabilidad por amplios segmentos de las sociedades centrales y periféricas. Asimismo, la relación Estado-sociedad-mercado añade una cuestión adicional: el diálogo político entre Europa y Latinoamérica se ha tornado fútil e inoperante para temas cruciales como medio ambiente, inmigración o drogas ilícitas.

En el marco de las relaciones europeo-latinoamericanas, siempre se podrá afirmar que tal o cual país es un socio estratégico, una contraparte vital o un amigo ejemplar: la retórica nunca será escasa a ambos lados del Atlántico. Siempre se podrá argumentar que son asuntos coyunturales menores los que parecen distanciar a las contrapartes. Siempre se podrán registrar, también, provechosos negocios a ambos lados del Atlántico. Siempre se podrán invocar, además, los lazos culturales. Y siempre habrá burocracias prestas a reivindicar la relevancia recíproca en las dos regiones. Nada de eso es insólito o negativo. No obstante, una mirada y una lectura de más largo plazo ponen en evidencia los límites de lo anterior. La magnitud de las transformaciones en Latinoamérica y Europa, las mutaciones del poder global y sus efectos para ambas regiones, la diversidad de opciones estratégicas disponibles para cada contraparte, entre otros elementos, derivan en enfoques y alternativas diferenciados.

En resumen, y en vista de los escollos mencionados, no parece ser el momento para plantear objetivos ambiciosos, horizontes grandilocuentes e iniciativas refundacionales. A lo sumo, y a los efectos de contener un gradual desacople, sería preferible concentrarse en algunos temas políticos concretos. Hoy el más importante de ellos, para las dos partes, es Venezuela.

UN APORTE CONCEPTUAL A LA CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN INTERNA

La utilización del concepto «empate catastrófico» para caracterizar la situación venezolana es adecuada porque en Venezuela se presenta una realidad de confrontación que, hoy por hoy, no está definida por el conflicto armado y sí por la contraposición de dos opciones de poder. Se trata de una disputa entre grupos, con arraigo en las creencias y las preferencias político-ideológicas de la gente. La confrontación entre el gobierno y la oposición, sus movimientos de avance y retroceso, alternativos o simultáneos, mantienen este empate. El empate catastrófico está anclado en la dinámica de la «guerra de posiciones» entre el gobierno y la oposición. Esta no es una realidad inamovible, pero tiende a parecerse a un juego de espejos con avances y retrocesos. Esta dinámica también se expresa internacionalmente en la tensión originada por los desacuerdos entre las potencias mundiales –EEUU, China y Rusia– sobre el caso venezolano. El proceso prolongado de crisis y confrontación plantea, por ello, la necesidad de que la resolución sea precedida por medidas de prevención de conflictos.

Parece importante destacar la singularidad del caso venezolano: es decir, estaríamos ante un «empate catastrófico degradado» que se puede evidenciar en múltiples aspectos institucionales, políticos, económicos, sociales y medioambientales. Cabe recordar que esa degradación afecta a ambos grupos en contienda. En condiciones de degradación, se hace muy difícil que los actores principales se convenzan del valor del diálogo y el compromiso, por no decir de la negociación. La dinámica imperante es que el «otro» es el que pierde más en el corto y mediano plazo, sin entender que eso impide la visión de un horizonte más amplio ni comprender que las dos partes sufren (y sufrirán) los efectos degradantes de un empate catastrófico no resuelto.

En una situación de «empate catastrófico degradado» tienden a primar los incentivos negativos, esto es, un conjunto de amenazas, anuncios y acciones que procuran debilitar o derrotar al oponente. Si uno observa el comportamiento de los principales protagonistas internos y de los actores externos claves, se nota que hay poca disposición hacia incentivos positivos. Prevalecen el silencio y el rechazo frente a la idea de que sea posible un diálogo. No existe una disposición a dar una señal, un pronunciamiento, una medida que aliente algo de confianza entre las partes. La variedad y el aumento de los incentivos negativos constituyen elementos elocuentes de la degradación. En ese sentido, posiblemente solo un hecho inesperado, mayúsculo y promisorio –acompañado de algún tipo de reciprocidad– podría interrumpir, así sea momentáneamente, la espiral destructiva del presente empate.

Se plantea, pues, la cuestión acerca de cómo será el desenlace de esta compleja realidad. Nada augura per se que la «solución» a la crisis actual de Venezuela sea por la vía de más, mejor o renovada democracia. Una particular combinación que involucra qué sector de la oposición podría llegar a hegemonizar la transición, qué actores y aportes externos respaldarían a tal grupo y sus iniciativas, qué nivel de revanchismo político y social, colectivo e individual (algo que no necesariamente estaría bajo control de la fracción hegemónica triunfante, si la hubiera) y qué decisiones iniciales adoptaría un nuevo gobierno, podrían llevar a una democracia tutelada o incluso a modos encubiertos de otras formas de autoritarismo (con ciertos apoyos internacionales de distinto signo a los que hoy tiene el gobierno de Maduro, pero que podrían ser proclives a sacrificar la democracia en el altar de la libertad de mercado).

LA MIRADA DESDE EL AFUERA – ENFOQUES DIFERENCIADOS DE LA INTERVENCIÓN

Si bien el concepto de responsabilidad de proteger (responsibility to protect, R2P) se hizo visible como una carta legitimadora en el nexo construido entre la oposición y un segmento activo de la comunidad internacional, su utilización en Venezuela se vio perjudicada en los hechos. La normativa de la responsabilidad de proteger nace de la noción de que la soberanía es una responsabilidad y no un derecho, y sostiene que los Estados incapaces de proteger a sus ciudadanos de acciones de genocidio, limpieza étnica, guerras y crímenes contra la humanidad deben recurrir a la comunidad internacional. Si esto no ocurre, correspondería a la misma comunidad internacional asumir la responsabilidad de actuar para proteger la integridad de la población afectada. Esta formulación, ampliamente aceptada por los poderes occidentales y organismos multilaterales, fue acuñada en 2001 por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS, por sus siglas en inglés), representando un nuevo paradigma normativo para justificar la intervención humanitaria.

La definición de la intervención humanitaria como una responsabilidad global estimuló la formulación de concepciones alternativas que reduzcan el impacto de acciones intervencionistas con fines políticos sesgados. Se mencionan los principios del humanitarismo solidario, el de la no indiferencia e incluso la efímera proposición de la «responsabilidad al proteger», todos con el fin de atenuar, contener o rechazar las recetas intervencionistas aplicadas por las potencias occidentales para lidiar con lo que se identifica como emergencias humanitarias. El concepto de no indiferencia se utilizó formalmente por primera vez en 2002, en la Carta Constitutiva de la Unión Africana (UA), al atribuir a este organismo regional el derecho a intervenir en cualquiera de sus Estados miembros, una vez comprobadas determinadas situaciones extremas, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. El concepto de responsabilidad al proteger corresponde a una propuesta presentada en el Consejo de Seguridad de la ONU, por iniciativa de Brasil, con el objetivo de reformular la normativa del R2P. De acuerdo con sus promotores, la noción de responsabilidad al proteger anhelaría el uso limitado de la coerción, la preferencia por medios pacíficos de resolución de conflictos y la autorización del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza.

En tiempos recientes, intervenciones que obedecen a motivaciones estratégicas han producido severas crisis humanitarias. Los ejemplos más dramáticos son los de Afganistán, Iraq y Siria. También cabe destacar la inclusión de intervenciones simuladas, en las que se imponen los métodos de la diplomacia coercitiva, con especial mención de la aplicación de sanciones económicas. Se alude a los casos de Irán, Cuba, Corea del Norte y, probablemente, Venezuela hoy. Actores políticos, militares y económicos que dominan la escena crean tensiones permanentes con las organizaciones multilaterales y no gubernamentales dedicadas a las prácticas humanitarias. En todos los casos, la politización de las acciones humanitarias implica una nueva articulación entre paz, seguridad y desarrollo, en detrimento de las premisas de la seguridad humana. Se identifican aquí tres tipos de impactos causados por esta dinámica: a) la profundización de visiones estereotipadas sobre los segmentos más vulnerables del mundo en desarrollo; b) la atrofia del sentido magnánimo de las acciones humanitarias practicadas en nombre de ideales liberales; y c) el predominio de criterios selectivos y volátiles en la identificación de crisis humanitarias merecedoras de atención y recursos efectivos, lo que conduce a la expansión de realidades condenadas a la negligencia y el abandono. En el contexto de América Latina y el Caribe, esta última posibilidad se refleja en la situación actual de Haití.

El primer intento de utilización de la normativa del R2P para Venezuela se dio el 23 de enero de este año cuando EEUU orquestó una operación de envío de ayuda humanitaria a pesar de la resistencia y el rechazo público del gobierno de Maduro. La presión victoriosa de los principales protagonistas del derecho humanitario internacional, con la Cruz Roja al frente, frenaron las acciones promocionadas por la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y los gobiernos que apoyan la política de Washington hacia este país. Al mismo tiempo, el sistema humanitario internacional abrió sendas de diálogo con donantes alternativos de peso como Rusia, China e incluso la India, y ganó espacio la desarticulación de la ayuda humanitaria con el propósito de promover un cambio de régimen.

LOS ESCENARIOS

Si lo deseable para Venezuela es una salida política y pacífica, el único escenario que puede llevar a ella es la negociación. Con sus avances, retrocesos y posibles impasses, este es el escenario al que más atención debe prestarse porque es el que ubica a Venezuela en mejor situación en el futuro –aunque se sabe que la negociación no siempre es posible de instalar y, cuando ocurre, no siempre es exitosa–.

Ahora bien, la negociación no es el único escenario posible, ni siquiera el más probable; es posible distinguir otros cinco escenarios alternativos, todos ellos vinculados al éxito o fracaso de las sanciones económicas y potenciales acciones militares llevadas a cabo por EEUU. Tales modalidades de intervención son múltiples y van desde estimular un golpe de Estado; desplegar una acción cinética –operación militar breve de ejecución por parte de grupos de comandos, ocupación territorial por parte de fuerzas especiales (safe haven), secuestro de personas de alta relevancia, etc.–; usar algún proxy para provocar un incidente militar o para convertirse en quinta columna de una invasión; lanzar un operativo militar coordinado con algunos aliados para derrocar al gobierno; alimentar material y políticamente una insurgencia con el objetivo de generar caos, debilitar al gobierno y eventualmente derrocarlo; organizar un grupo comando compuesto por extranjeros para llevar a cabo un acto terrorista mayor en el país; coordinar labores de sabotaje a la infraestructura; auspiciar revueltas populares acompañadas de levantamientos militares; etc.

De los cinco escenarios de no negociación, el primero lo constituye la implosión del régimen, esto es, la descomposición interna. Como ejemplo histórico de esta alternativa puede citarse el proceso que sufrió la Unión Soviética entre 1989 y 1991, luego de la muerte de Leonid Brézhnev en 1982, los gobiernos ortodoxos de Yuri Andrópov (1983) y Konstantín Chernenko (1984-1985) y el proceso de perestroika (reestructuración) impulsado por Mijaíl Gorbachov (1985-1991) frente al continuo agravamiento de la situación del país.

El segundo escenario posible es un golpe de Estado, tal como ocurrió recientemente en Egipto, en julio de 2013, cuando el general Abdul Fatah al-Sisi, presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, derrocó al presidente Mohamed Morsi.

La intervención militar extranjera (regional y/o extrarregional) constituye una tercera alternativa, al estilo de lo ocurrido cuando en marzo de 2013 fuerzas militares francesas, británicas y estadounidenses atacaron Libia, lo cual terminó con la muerte de Muamar el Gadafi y generó el caos en el país, así como una fuerte inestabilidad en la región.

El cuarto escenario es el de la guerra civil, con o sin apoyo internacional a los bandos en conflicto. Varios casos en África muestran sus posibles efectos devastadores: las guerras civiles vigentes en Somalia desde 1991 o la más reciente en Sudán del Sur (2013), por no citar las guerras civiles de fin del siglo pasado en el Congo (1997–1999) o Angola (1975–2002).

El quinto y último escenario es el mantenimiento del régimen por desgaste de la oposición y declive del apoyo internacional a ella; esto es lo que está ocurriendo en Siria en la actualidad, donde Bashar al-Ásad se mantiene al frente del gobierno dado el debilitamiento del Estado Islámico –hasta casi su desaparición territorial–, el retiro de las tropas estadounidenses y el mantenimiento del apoyo ruso.

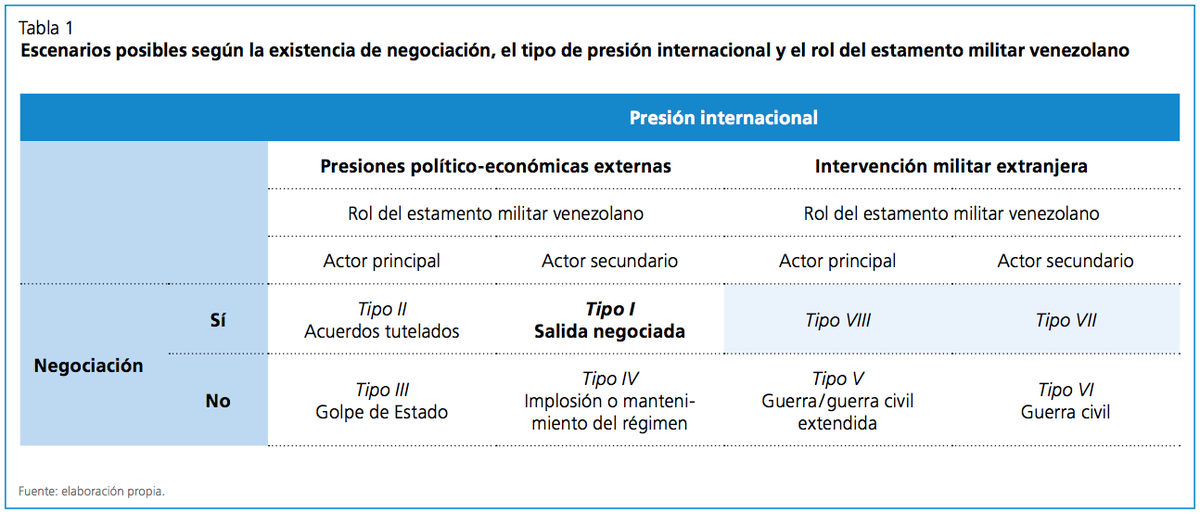

Nótese que en la construcción de estos seis escenarios se ha partido de tres clivajes considerados fundamentales.

Un primer clivaje se produce en torno de si se da un cambio en Venezuela a través de la negociación o sin ella. Si este clivaje es el único considerado, existe un escenario de negociación y otro escenario que termina con la continuidad del régimen o con la asunción del gobierno por parte de la oposición. En esta visión predominan lógicas binarias: el camino es la negociación o el conflicto, o triunfa Guaidó o gana Maduro. Si ninguna de estas situaciones se produce, se mantiene un empate catastrófico que puede llevar a la destrucción institucional, la devastación económica y el caos social en Venezuela.

Un segundo clivaje se vincula a las presiones internacionales y/o regionales, que pueden presentarse por la vía de una intervención militar extranjera (regional y/o extrarregional) o a través de presiones político-económicas como las que realiza EEUU y que están plenamente vigentes desde el 28 de abril.

Un tercer posible clivaje refiere al rol del estamento militar en la resolución del conflicto venezolano, ya que los militares pueden constituirse en un actor principal o secundario del proceso. La debilidad o fortaleza del sistema democrático de Venezuela en el futuro está, en buena medida, pautada por la participación o no de las Fuerzas Armadas como actor imprescindible de toda posible solución a ser acordada entre el gobierno y la oposición.

Sobre la base de estos tres clivajes se ha construido una clasificación con ocho tipos ideales (dos de ellos, «vacíos») que, en el siguiente diagrama, se ordenan en sentido antihorario a partir del principal, la salida negociada.

Como se puede apreciar, si se da un proceso de negociación en el marco de las actuales presiones político-económicas externas y los militares no asumen un rol central, es posible pensar en una salida negociada en paz que permita la restauración de la democracia (tipo I).

Si, en cambio, el proceso negociador se desarrolla con los militares como actores principales, los compromisos alcanzados son acuerdos tutelados y comprometen el futuro de la democracia venezolana (tipo II).

El tipo III se produce cuando la resolución de la situación resulta de un golpe militar fruto del cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas venezolanas.

El tipo IV tiene dos vertientes: las presiones políticas y económicas externas llevan a la agudización de la crisis o estas terminan declinando, la oposición –sin apoyo militar interno ni externo– defecciona y el régimen se mantiene. Es de destacar que la agudización de la crisis puede desembocar en una implosión del régimen, no como un momento único, fácilmente perceptible, sino como una cristalización de tendencias más profundas y estructurales que culminan cuando se produce un abandono del poder por parte de las fuerzas político-militares actualmente en el gobierno, como resultado de la fatiga de todo el sistema económico y social venezolano.

Si no se produce un proceso de negociación, se da una intervención militar extranjera y los militares venezolanos resisten, se conforma el tipo V, una guerra convencional que probablemente devenga rápidamente en una guerra de guerrillas o en una guerra civil extendida a los países limítrofes, y el conflicto se regionaliza incluso con apoyos indirectos de fuera de la región a los bandos enfrentados.

En cambio, si el rol de los militares fuera secundario, con sus lealtades divididas entre Maduro y Guaidó y sin que se logre algún tipo de negociación, se produciría una guerra civil (tipo VI), con apoyo externo a las partes enfrentadas; es de resaltar que es muy improbable que, una vez desatada una guerra civil, solo sean actores internos los involucrados en ella o que las acciones se limiten al territorio venezolano. La guerra civil puede darse entre dos bandos bien definidos o entre varios grupos definidos por clivajes ideológicos, políticos, territoriales o económicos; incluso se puede dar entre una miríada de grupos y grupúsculos que actúen en el marco de un caos generalizado, con fuerzas extranjeras que hoy apoyan coaliciones estructuralmente inestables y mañana se retiran del escenario de confrontación o cambian sus apoyos en función de quién puede dar un mínimo de estabilidad al país, más que de compartir objetivos de mediano o largo plazo sobre el futuro de Venezuela.

Finalmente, los tipos VII y VIII son tipos vacíos dado que si se produce una intervención militar extranjera no hay negociación alguna en Venezuela.

¿Cómo se vinculan estos tipos ideales con los escenarios propuestos?

El primero de los escenarios alternativos es la implosión del régimen y ocurre cuando se produce el tipo IV (ausencia de negociación, presiones político-económicas externas y los militares en un rol secundario), pues las presiones internacionales se sostienen en el tiempo y la oposición muestra una resiliencia mayor que la del gobierno. Dada la incertidumbre política y, a la vez, la compleja situación internacional, el boicot de varios países a Venezuela y la profundización de la crisis económica, pueden producirse las condiciones para un cambio de régimen por la coerción y la amenaza o la fuerza aplicada puntualmente a través de operaciones encubiertas. La crisis social y económica que afecta a Venezuela puede llevar a que el gobierno de Maduro pierda su sustentación interna y, al no poder honrar sus compromisos financieros internacionales, pierda buena parte de los apoyos externos. El cambio interno podría verse retrasado por la ayuda humanitaria patrocinada por la ONU o acelerado por la puesta en vigencia de las sanciones económicas estadounidenses tanto en lo nacional como en lo internacional.

El segundo escenario alternativo planteado (el golpe de Estado) es el tipo III: el rol preponderante de los militares frente a las fuertes presiones político-económicas externas y la ausencia de negociación ponen fin al régimen de Maduro como consecuencia de una situación de caos que afecte los intereses de la corporación militar en una medida que supere su lealtad al régimen gobernante y ponga en riesgo sus actuales privilegios.

El tercero, la intervención militar extranjera, es el tipo V (la guerra): se plantea un rol central de los militares en la defensa del régimen y una intervención externa que llevan al conflicto armado. Múltiples actores estatales y no estatales armados, tanto venezolanos como de los países vecinos, sobre todo los que operan en la frontera colombo-venezolana, pueden verse envueltos en el conflicto y puede generarse una guerra civil extendida de carácter subregional.

El cuarto (la guerra civil) es el tipo VI y en él las Fuerzas Armadas venezolanas divididas se enfrentan entre sí con apoyo externo directo o indirecto a uno o a ambos bandos, sin que ninguna negociación sea posible.

Para estos dos últimos escenarios alternativos, la duración y el alcance de los enfrentamientos armados generalizados (en Venezuela y las zonas más próximas a ella), así como los efectos destructivos sobre el entramado social, económico e institucional venezolano, son de muy difícil estimación, pero seguramente significarán un retroceso de décadas en todos los indicadores posibles que se consideren y un costo en vidas humanas extremadamente alto.

Paradójicamente, el quinto escenario alternativo (el mantenimiento del régimen) se corresponde también con el tipo IV (ausencia de negociación, presiones político-económicas externas y militares que asumen un rol secundario), al igual que el primer escenario. La diferencia es que en este último escenario se registra un declive de la presión internacional hacia el régimen, el mantenimiento del statu quo militar y el desgaste de la oposición por el paso del tiempo y la falta de resultados. Se plantea por lo tanto una progresiva regresión democrática del Estado venezolano, al aplicarse mecanismos coercitivos, con una baja posibilidad de un cambio de régimen a mediano plazo. En este escenario, el gobierno no va a modificar sus fundamentos y posiciones mientras no se sienta amenazado por factores internos; por ejemplo, por una coalición opositora fuerte, un desequilibrio militar, la emergencia de una violencia sin control o una protesta generalizada.

RECOMENDACIONES

Las percepciones dominantes internas y externas sobre la crisis venezolana se ven atrapadas en una lógica de suma cero que deviene hacia interacciones de suma negativa. Identificar opciones que impliquen la utilización de cálculos de suma variable y positiva es esencial para bajar la intensidad de la confrontación. Por tanto, habrá que definir estas medidas y evaluar las condiciones de implementación. El rol de los mediadores es crucial para oxigenar y abrir senderos que deben sumarse, muchos de los cuales sufren una fatiga evidente e inoperancia antes inclusive de alcanzar algún resultado (véase el proceso del Mecanismo de Montevideo), aunque mantengan su llama prendida, al verse valorados por la propia China en los tensos debates del Consejo de Seguridad de la ONU y ante el cumplimiento de una agenda de nuevos encuentros y acciones de diálogo.

Hay una categoría de conflictos que, a primera vista –y, quizás, definitivamente– son «intratables», esto es, insuperables o irresolubles. Son conflictos que tienen una agenda sobrecargada por los enfrentamientos del pasado, las presiones y tensiones del presente y las incertidumbres del futuro. Son conflictos con una densidad vasta, con cuestiones críticas y en extremo pugnaces. Se puede ubicar la situación venezolana en esa categoría, todo lo cual hace muy compleja, trabajosa y frágil la construcción de soluciones políticas de talante pacífico. En este marco, es muy importante contemplar la diferencia entre acuerdo (settlement) y resolución (resolution). Puede haber un acuerdo específico sobre uno o dos temas claves sin que exista una resolución general o integral de todo el conjunto de dudas, dilemas y demandas que encierra una situación altamente conflictiva. Para ese propósito se indica la pertinencia de crear o ubicar un «oasis», un espacio que pueda facilitar concordancias mínimas e instalar una dinámica gradualista. La combinación de ayuda humanitaria implementada por organismos internacionales neutrales con el apoyo y la participación de la ONU, más el respeto creciente de los derechos humanos en Venezuela y todo ello en un contexto de paz: estos son los tres ingredientes fundamentales para la construcción de ese oasis; sin agua, alimentos o sombra donde protegerse, no hay oasis posible. Seguramente otros elementos deberán ir sumándose a ese espacio de convivencia democrática, pero ello será parte del propio proceso de negociación. Este es el objetivo tácito del presente trabajo: contribuir a la reflexión sobre la construcción de un oasis inicialmente pequeño, donde se den el reconocimiento mutuo, el diálogo genuino y, por qué no, una negociación integral, sin que ello signifique ambicionar ya una resolución plena de todos los puntos de confrontación y polarización hoy existentes y acumulados a lo largo del tiempo.

De igual modo, se aspira identificar los obstáculos (nacionales e internacionales) para un diálogo constructivo entre las partes que permita iniciar un proceso de configuración de espacios de concordancia mínima, lo que aquí se identifica como oasis. Este movimiento supone superar dos elementos obstructores interdependientes: la polarización política y la falta de neutralidad de los actores externos e internos. Su principal resultado debería ser la puesta en marcha de un proceso pacífico que se oriente a la resolución de este conflicto.

Si partimos de la constatación de que es difícil concebir en el corto plazo una negociación efectiva que culmine en una solución política pacífica en Venezuela y que aún se está lejos de un diálogo constructivo entre gobierno y oposición, entonces una vía anterior al diálogo y la negociación sería la de facilitar esta suerte de oasis que permitiera generar confianza, descomprimir gradualmente la crisis y mostrar avances verificables. Esta facilitación no se dará de forma espontánea; más bien debería apoyarse en los esfuerzos de determinados actores con ciertas trayectorias y afinidades a las problemáticas que se busca destrabar. A tal efecto, como ya reseñamos, identificamos un trípode de «vergeles» –lo cual no significa que otros no puedan agregarse como partes constitutivas del oasis–.

El primer pilar es la dimensión humanitaria. Los principios humanitarios básicos –independencia, neutralidad e imparcialidad– deberán constituir la piedra angular de un tipo de acción en la que es indispensable que converjan instituciones internacionales, gobiernos extranjeros y los actores internos centrales, gobierno y oposición. Lo ocurrido el 23 de febrero pasado fue una prueba palpable de un uso distorsionado de la ayuda humanitaria y de la existencia de múltiples agendas ocultas de participantes locales e internacionales. Recientemente hay indicios de que eso se estaría por revertir, producto de la implementación de un compromiso de agentes externos e internos. Para asegurar su orientación, sea cual fuere la que prevalezca, será crucial que organizaciones humanitarias destacadas –como la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)– se comprometan con el monitoreo de las acciones realizadas. La presencia articulada de actores destacados en el sistema humanitario internacional fortalecería este camino. Deberían sumarse, entre otros, Turquía, Gran Bretaña, Alemania, Suecia y Japón. Consideramos que sería importante que EEUU se hiciera presente en este esfuerzo como un actor interpares. En este caso, las acciones deberían evitar la superposición y dispersión tan común en contextos de severas crisis humanitarias. Una coordinación compartida, basada en ejercicios de mapeo y búsqueda de información actualizada sobre carencias alimentarias y demandas de asistencia de salud, es un punto de partida indiscutible para la construcción de este vergel.

Un segundo pilar se refiere a la dimensión de los derechos humanos. Consideramos crucial que el gobierno del presidente Maduro reconozca la necesidad de abrir este espacio de diálogo y que se pueda avanzar a partir de tres tipos de gestos de tolerancia política. Es indispensable que se den pasos certeros y concretos, que van desde excarcelar a figuras de la oposición y a ex-integrantes del régimen –civiles y militares–, hasta facilitar las manifestaciones opositoras sin el recurso a fuerzas paramilitares de represión y terminar con múltiples y recurrentes formas de abuso y violación de los derechos humanos. En este terreno son claves las señales, los anuncios y las medidas específicas por parte del gobierno, lo que incluye mayor respeto a todas las libertades de expresión. Abrir el camino en esta dirección exigirá un proceso de negociación progresivo. Sugerimos en este caso una articulación mediadora que incluya organizaciones como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una instancia internacional creíble y legítima para las partes. Se debe, además, reivindicar el papel de las organizaciones no gubernamentales venezolanas en materia de derechos humanos, dado que ellas bien podrían ser agentes importantes en el manejo del tema en cuestión. Adicionalmente, puede darse una suerte de «diplomacia ciudadana» en materia de derechos humanos, que opere como un espacio que habilite el diálogo y la confianza.

Esta parte del oasis exige gestos, expresiones y acciones recíprocas bajo una lógica intertemporal que implica ir creando un clima de logros compartidos en momentos sucesivos.