La nación latinoamericana

Nueva Sociedad 62 / Septiembre - Octubre 1982

La utopía estaba aquí

América Latina existió desde siempre bajo el signo de la utopía. Estoy convencido, igualmente, de que la utopía tiene un sitio y lugar. Está aquí.

Tomás Moro escribió su propia utopía inaugural inspirado en las primeras noticias ciertas que llegaban a Europa sobre nuestros inocentes primitivos. Antes, todo europeo pensaba que sus antepasados eran unos patriarcas barbudos, envueltos en túnicas, malolientes, llorando tristes pecados. Fue la visión de nuestra indiada, lozana, vestida con la inocencia de su desnudez emplumada, danzando en un jardín tropical idílico, lo que lavó sus ojos de esa visión judaica. Desde entonces se encendió el ardor utópico que florece en ondas sucesivas de fantasías generosas o perversas, repensando el mundo como proyecto. Inventando comunismos bonitos o feos, de buenos y malos salvajes, soñando con vidas posibles, más agradables de ser vividas. Antes de Tomás Moro, muchos hombres santos afirmaron, basándose en su sabiduría teológica o astrológica, que las islas de Fidel con que se topó Colón eran el Edén. Los propios navegantes, fundándose en su experiencia directa y visual, dijeron lo mismo. Colón, visiblemente encantado con la belleza inocente de los indios desnudos, confesaba, sin ambages, en carta al Santo Padre, que lo que había encontrado era el paraíso perdido. Creía y creo, escribe él, como creerán y creen todos los sabios y santos teólogos, que en esta comarca mía es que se encuentra el Paraíso Perdido.

Américo Vespucio, con su vocación irresistible por la publicidad, dijo y reiteró exhaustivamente que ese su Nuevo Mundo, tan ameno, verde, arbolado, florido, saludable, fructífero, sonoro, sabroso, lleno de pájaros, musical, perfumado y colorido, solo podía ser el Edén. Y lo era.

De hecho, la discusión de estas ideas, basadas ya sea en la especulación teológica o en la sabiduría producto de la experiencia, preocupó tanto a los eruditos europeos como la comprobación simultánea de que la Tierra era redonda igual que una bola, pero que curiosamente no derramaba el mar en el vacío.

Ávidamente se quería saber si aquellos indígenas desnudos, tan dados a las dádivas del amor como a cambiar espejuelos por oro, eran seres humanos o una manada de animales. ¿Tendrían un alma capaz de pecados y virtudes? ¿Podrían recibir la comunión? Como paganos, ignorantes de la revelación, y por lo tanto inocentes, ¿tendrían capacidad para pecar? ¿Serían solamente herejes?

Se vieron luego sabios y más sabios demostrando ahora que los indios, en verdad, estaban sumidos en el pecado de la desnudez y la falta de vergüenza, de la lujuria y la antropofagia, del incesto, de la brujería, la sodomía y el lesbianismo. Eran criaturas del diablo. Homúnculos. La Europa, contrita, asume entonces los deberes de la Cristiandad y se propone arrancar a fierro y fuego aquellos pobres indios de las manos del demonio. Surgen por montones hombres santos, con fanáticas vocaciones misioneras, y se embarcan hacia acá, con sus caras ocultas, sus técnicas negras y sus sólidas virtudes; venían para desindianizar a indios, para hacer de ellos cándidos indios seráficos.

La utopía cristiana servida por tantos apóstoles se divide luego en dos corrientes irreductiblemente rencorosas: la católica y la protestante. Ambas caen como una maldición sobre las aldeas. Loyola pone en tierra americana a sus secuaces, empeñados en llevar a los indios a la santidad destruyendo su vida aldeana para juntarlos en santas reducciones misioneras. La tristeza de los indígenas fue tan grande que las mujeres dejaron de tener hijos. Los sacerdotes acostumbraban tocar campanas en la mañana para que los maridos cumplieran su deber. Vinieron entonces los secuaces de Calvino que desembarcaron un millar de hugonotes en las playas asoleadas de Río de Janeiro para fundar la Utopía Luterana en medio de los indígenas de Tupinambá. Cuando se esparció en el mundo católico la noticia del establecimiento de la Rama Antártica bajo regencia luterana, el odio se hizo más ácido e intenso.

Estalló así en tierra americana la guerra de la Reforma y la Contrarreforma. Los jesuitas unen a sus acólitos indios y los lanzan contra los indígenas que se alían a los calvinistas. Diez mil indios mueren en esta guerra, luchando no se sabía por qué. Celosos consigo mismo, los cristianos tanto esquivaron las batallas y tanto se concentraron en su papel de atizadores del odio que, en total, por ambos bandos, no se perdieron ni dos docenas.

Fracasada la utopía protestante, continúa la católica, llevada adelante, principalmente, por el ardor guerrero de los Soldados de Jesús. Primero, se trató de fundar la Pía Cristiandad India en la costa atlántica brasileña. Al fin de tres décadas de porfía, Nóbrega, el pastor de los hijos de Loyola, concluyó en que no convirtió a ninguno: con un anzuelo los convierto y con dos los pierdo, se quejó. Pero la Compañía insiste en la santa tarea destruyendo millones de indios de las riberas del Amazonas, en una cruzada tan santa como insensata, destinada a darles una alternativa civilizadora que no fuese la esclavitud en manos de los colonos.

Terminados los indios accesibles del Brasil, los jesuitas prosiguen en el Paraguay su duro oficio. Distante de cualquier colonización mercantil consiguen establecer la primera experiencia humana de reconstrucción intencional de la sociedad como un proyecto. El resultado es una República Comunista Stalinista de Infieles en la que se concentran centenares de miles de indios, rezando y comulgando en las mañanas, plantando los sembrados de Dios en las tardes y rezando de nuevo por las noches para pagar sus tantos pecados. Por una desinteligencia entre las coronas de Portugal y de España sobre la jurisdicción a que pertenecía la provincia donde se llevaba a cabo aquel experimento, los zafios son expulsados y se van. Los indígenas, perdida su varonía por la catequesis, quedan indefensos. En consecuencia, mueren o son esclavizados millares de catecúmenos, atropellados por los colonos brasileños, argentinos y paraguayos.

Simultáneamente con este exterminio de los indígenas, la imagen que de ellos tuvo Europa en los primeros tiempos es totalmente desfigurada. La presencia del indio idílico en su Edén Tropical da lugar a la del antropófago en el Infierno Verde. El dulce nombre del pueblo que asombró a Colón por su generosidad pasa de Caribe a Canibe y de allí a caníbal. Luego sería declinado como Calibán, para aparecer así como el objeto del celo civilizador de Próspero que dándoles el habla y el entendimiento los introduciría en la historia. Alcanza el clímax, a estas alturas, sin pérdida del furor salvacionista que se desencadena en Europa, el proceso de aniquilamiento de los indígenas, para fundar como una empresa la cristiandad de ultramar productora de oro y mercancías tropicales.

Piense conmigo, lector, acerca de esta desventurada epopeya de la cristiandad utópica europea en los trópicos. Además de una tragedia es un terrible equívoco. Lo que se quería implantar aquí, en nombre de Cristo, era lo que ya había desde siempre, como jamás lo hubo en parte alguna: una sociedad solidaria de hombres libres.

¿Cómo explicar tanta ceguera en hombres tan santos? ¿Cuál es la traba que no permitió y no permite aún, a tantos misioneros, ver la belleza de la existencia humana de las comunidades indígenas que ellos destruyen cruelmente en nombre de una quimera que su propia sociedad no realizó jamás?

Esto es más espantoso cuando se observa que las noticias sobre las sociedades indígenas aún no estratificadas en clases están vinculadas con el ascenso del pensamiento utópico en Europa. Fueron las noticias de esas sociedades las que inspiraron a Tomás Moro, deslumbraron a Erasmo y Campanella y llevaron a Rousseau a invertir el entendimiento europeo del mundo. Con base en ellas es que se arrancó el Paraíso Perdido del pasado, para proyectarlo maravillosamente en el futuro.

Las armas de la conquista

Al paso que los indígenas eran anulados en los vericuetos de la fe cristiana, multitudes de ellos fueron quemados como el carbón humano de la civilización. La dimensión de ese genocidio puede ser evaluada por la reducción de la población autóctona americana en el primer siglo. Ella que era, probablemente, superior a cien millones en 1500, se vio reducida a menos de diez millones en 1825.

Contribuyeron a ese despoblamiento espantoso muchos factores. El principal de ellos fue, por cierto, la contaminación de los indios con las pestes del hombre blanco. El viejo mundo de europeos, asiáticos, africanos, constituyó siempre un circuito único de contagio, milenariamente trabajado por las pestes que lo asolaban por olas sucesivas y solo dejaban sobrevivir a los más resistentes. Cuando el indefenso mundo americano se vio abruptamente incluido en este círculo feroz, sufrió una hecatombe. Se calcula que en el primer siglo la mortalidad fue de factor 25. Quiere decir que donde existían 25 personas quedó una. Estas pestes eran la viruela, el sarampión, la malaria, la tuberculosis, la neumonía, la gripe, las paperas, el coqueluche, las caries dentales, la gonorrea, la sífilis, etc., etc. Cada una de ellas exigió alto tributo de las poblaciones indígenas, generando un lento proceso de selección biológica, al fin del cual pocos sobrevivían.

Otra causa del desmonte poblacional fueron las guerras de exterminio entre tribus provocadas por los europeos, como la ya referida de las luchas entre indios aliados a católicos y protestantes en las costas brasileñas. Enormes fueron también las pérdidas indígenas por toda América, en guerras promovidas directamente por los blancos con sus espantosos ejércitos de centauros montados a caballo, auxiliados por jaurías de perros feroces y armados de carabinas y espadas de acero.

Grandes cantidades de indios se agotaron en el trabajo esclavo. Tanto los prisioneros en las guerras «justas» que pertenecían legítimamente a sus captores, como los condenados al cautiverio por cualquier decisión gubernamental. E inclusive las entregas para la explotación en virtud de la encomienda cristiana. Atribuyendo a un señor blanco el deber sagrado de catequizar a una multitud de indios, se le daba en compensación la posesión de las tierras y el derecho de explotarlos para siempre como mano de obra gratuita.

Se conjugaron así, eficazmente, la catequesis y la contaminación, la guerra de exterminio y la esclavitud para reducir drásticamente la población. En el Brasil, por ejemplo, de los cinco a seis millones de indios de 1500, quedan hoy algo así como 250.000. La mayoría de ellos, alejados de la civilización.

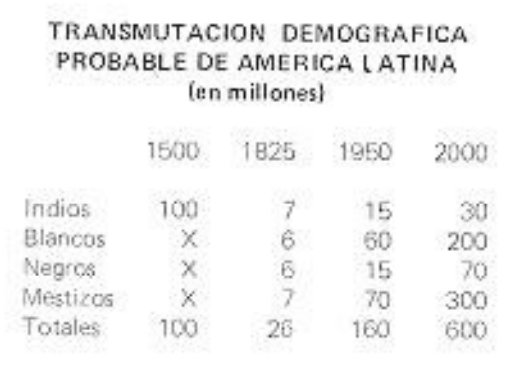

Después de la independencia, la población indígena de América Latina se duplicó, saltando de siete millones en 1825 a 15 millones en 1950 y probablemente se duplicará otra vez hacia el año 2000, cuando alcanzará 30 millones. Un crecimiento extremadamente modesto si se compara con los contingentes anteriores, pero ponderable si se consideran las dificultades que hay que enfrentar.

Naturalmente, después de 500 años, nadie, ni los indios, son los mismos. En este transcurso pasaron de la condición de indios originales, con sus atributos culturales propios y singulares, a la de indios anodinos, cada vez más desprendidos de su cultura y asimilados a la población general del país donde viven. No obstante, siguen siendo indios, dada su autoidentificación y porque la gente con que conviven los considera como indios.

La indianidad

Los grupos indígenas en América Latina pueden ser clasificados en dos categorías principales. Por un lado, las microetnias tribales referidas a los millares de pueblos cuya población va de unas decenas a unos pocos miles. Cada uno de ellos, aislado en el mar de los neoamericanos, lucha por sobrevivir, conservando sus lenguas y sus costumbres que sean posibles dentro del contexto del mundo extraño y hostil que pasaron a integrar.

Permanecen indios de la misma manera que los judíos y los gitanos se aferran a su identidad. Esta se funda no tanto en alguna singularidad cultural, como en la continuidad de la tradición comunitaria que viene de las generaciones que se han sucedido desde la invasión europea hasta nuestros días.

El otro bloque, que corresponde a las macroetnias, está constituido por los pueblos americanos que habiendo alcanzado, o aproximado, el nivel de altas civilizaciones, antes de la conquista, alcanzaron por esta misma razón elevados contingentes demográficos y pudieron sobrevivir hasta hoy, como grandes bloques humanos. Tales son entre otros, los quechuas y los aymarás del altiplano andino, calculados en más de diez millones; los grupos mayas de Guatemala que suman tal vez un millón y medio; los diversos grupos mexicanos con más de 250.000 habitantes, que sumarían en total unos dos millones y medio; y están aún los mapuches de Chile, que se acercan al millón.

Todos estos pueblos, hasta hace poco, siempre se vieron como campesinos, y se los consideraba bajo la absurda suposición de que, con una buena reforma agraria, progresando, ellos dejarían la manía de ser indios, para integrarse, contentos, en los países en que viven. Hoy, nadie duda de que son pueblos oprimidos, que aspiran a su autonomía.

Los fanáticos de las luchas de clase, olvidados de que la estratificación social es cosa reciente, muchísimo más nueva que las entidades étnicas, y de que hasta es probable que las clases desaparezcan antes que las nacionalidades -insistiendo en negar la identidad de esos indigenatos como pueblos oprimidos- contribuirán poderosamente para que ellos continúen siendo oprimidos. Una de las indicaciones de que está surgiendo una nueva civilización nos es dada hoy por el hecho de que en todo el mundo, los cuadros nacionales se abren admitiendo autonomías étnicas que antes eran impensables. Una de las características ya evidentes de la civilización emergente es justamente su propensión a debilitar los cuadros nacionales en su capacidad de tiranizar y acallar a los pueblos oprimidos dentro de sus territorios. Igualmente en Europa esto se ve en la conducta de los flamencos, de los vascos, como también en decenas de otros pueblos, que cada vez mas fanáticamente se definen como ellos mismos, repeliendo antiguas dependencias y luchando por la autonomía en la conducción de su destino. Si esto ocurre allá, en América Latina donde la identidad de los pueblos indígenas es mucho más acentuada y diferenciada y donde la opresión que ellos sufrieron fue mucho más cruel y continua, se comprende que la tendencia es que estallen rebeldías aún mayores que pueden ocasionar verdaderas guerras interétnicas. Incluso es probable que ellas cambien el cuadro actual de las nacionalidades latinoamericanas donde sobreviven estos indígenas: o, al menos, que cambien su carácter, para obligarlos a dejar de ser Estados nacionales unitarios, opresores de sociedades multiétnicas, para convertirse en Estados plurinacionales.

Un contraste notable entre las microetnias y las macroetnias es que mientras los pueblos tribales resistieron secularmente el avasallamiento, y algunos aún lo resisten, los indigenatos fueron conquistados rápidamente y subyugados. Esto se explica porque las microetnias, al no haberse estratificado en clases ni estructurado en Estados, no contaban con ninguna entidad capacitada para negociar ni garantizar la paz. Las macroetnias, al contrario, siendo sociedades de clase, que habían experimentado la opresión de sus propios estratos dominantes, estaban predispuestas a acatar y aceptar el avasallamiento. Así es que pudieron ser rápidamente dominadas después de la conquista de sus ciudades, el exterminio de sus elites y la subyugación de sus burócratas. Sin embargo, pese a la condición de subyugados, aquellos pueblos encontraron formas de pactar su modus vivendi con el invasor, lo que les permitió escamotear y salvaguardar su forma de ser, y en la medida de lo posible su cultura, para resurgir ahora, en el espacio abierto por la civilización emergente, como pueblos que aspiran a una dirección autónoma de su destino.

Me agrada imaginar nuestra futura Federación Latinoamericana como un conjunto de naciones que vengan a incorporar en su seno algunos pueblos indígenas originales de las Américas. Curados de las heridas de la explotación, superados los vejámenes de la opresión, ellos se reconstruirán como culturas auténticas para florecer otra vez como civilizaciones autónomas.

Los neoamericanos

Simultáneamente con estos procesos de etnocidio cultural y despoblamiento genocida de la América indígena, una entidad étnica nueva nace y crece lenta pero firmemente. Surge, al comienzo como una especie de maleza o de cáncer establecido parasitariamente en las comunidades indígenas para sacar vida de su muerte. Hablo de los enclaves civilizadores. Aquí y allí, en las playas del Atlántico y del Pacífico, y después subiendo los ríos hacia el interior, esos enclaves se fueron asentando. Primero, como factorías para cambiar bagatelas por ramas del árbol de la tinta. Después, como bases corsarias de donde partían las bandas de salteadores para el saqueo de las riquezas de México y el Perú. Finalmente como protocélulas de una nueva formación económico-social, articulada con el mercado mundial para la producción de artículos tropicales de exportación o de explotación de otros recursos del Nuevo Mundo.

Partiendo de la nada en 1500, esos núcleos de blancoides alcanzan a seis millones en 1825, saltan después a 60 millones en 1950 y amenazan alcanzar nada menos que 200 millones hacia fines del milenio. Cómo tanto blanco pudo nacer de los poquísimos que llegaron acá en el periodo colonial solo se explica, por un lado, porque los que consideramos «blancos» latinoamericanos somos en verdad mestizos con más sangre indígena que europea. Por el otro lado, luego de la independencia algunos países de América Latina sufrieron la invasión de un verdadero alud inmigratorio de blancos europeos que vinieron a engrosar las filas de la blanquitud. Excepto en Argentina y Uruguay, por todas partes ellos encontraron ya poblaciones tan numerosas que no pudieron cambiar sus características raciales básicas.

El aumento del grupo blancoide se revela aún más sorprendente cuando se compara con el desarrollo de las poblaciones negras. Partiendo de los mismos seis millones en 1825, los negros apenas alcanzan 15 millones en 1950 y prometen llegar apenas a 70 millones en el año 2000, si es que prosiguen las tendencias demogenéticas actuales. Estas diferencias señalan fundamentalmente, por un lado, la dureza de la esclavitud y por otro, la condición privilegiada del contingente blancoide. El crecimiento realmente extraordinario de la población latinoamericana es el que se da con los mestizos. Ellos, de apenas siete millones en 1825 pasan a 70 millones en 1950 y crecen tan rápidamente que bien pueden alcanzar 300 millones en el año 2000. Entonces los mestizos serán más de la mitad de la población de América Latina. Aquella mitad que le dará su fisonomía característica de un pueblo que concentra en sus genes el patrimonio de las cualidades y de los defectos de todas las razas de hombres.

A juzgar por los mestizos y mulatos que se ven por las playas de Río de Janeiro, por ejemplo, ellos estarían entre las gentes más bellas del mundo. También pueden ser feísimos si se juzga por la gente de las áreas miserables de Brasil o de toda la América Latina con sus poblaciones enfermas, hambrientas, desgastadas y prematuramente envejecidas. Las grandes diferencias raciales que se observan hoy en nuestro mundo latinoamericano son las que separan y oponen a los miembros de las razas que comieron durante una o dos generaciones, todos ellos rozagantes, de los pobres diablos que apenas si comieron: feos, macilentos, desdentados y tristes.

Vicisitudes antiutópicas

Una característica singular de América Latina es la condición que posee de ser un conjunto de pueblos intencionalmente constituidos por actos y voluntades ajenos a ellos mismos. Actos germinales efectuados dentro de programas que si no fueron siempre prescritos previamente, se desarrollaron dentro de la mayor racionalidad. Nada se dejó al azar. Las ciudades fueron ubicadas en lugares escogidos criteriosamente y construidas según planes detallados para que cumpliesen funciones preestablecidas. La explotación de los recursos o la implantación de nuevas formas de producción se hicieron siempre de acuerdo con reglamentaciones explícitas.

En esta ordenación exhaustiva, la única cosa que, no obstante ser muy regulada legalmente, de hecho nunca preocupó a los gobernantes, fue el destino de la población original y la que la reemplazó posteriormente, totalmente rehecha. El pueblo siempre fue, en este mundo nuestro, una mera fuerza de trabajo, un medio de producción, primero esclavo, después asalariado; siempre avasallado. Sus aspiraciones, deseos e intereses nunca entraron en la preocupación de los formuladores de los proyectos nacionales que solo tienen ojos para la prosperidad de los ricos.

De otro pueblo se puede decir, tal vez, que resultaron en su forma presente, del desarrollo de sus potencialidades, tal como ellas se expresaron espontáneamente en el curso de la historia. Nosotros, no. Somos la resultante de empresas económicas externas que se orientaban a saquear riquezas, explotar minas o promover la producción de bienes exportables, siempre con el objetivo de generar lucros pecuniarios. Si de estas operaciones surgieron nuevas comunidades humanas, ello fue un resultado ocasional, no esperado y quizás hasta indeseado. Nacemos, de hecho por la acumulación de criollos, mestizos racial y culturalmente, que se multiplicaron como una especie de rechazo o de exceso. Un día ese mestizaje fue llamado a dar un vuelco en su condición, cuando unos nativos ricos decidieron que constituían una entidad y que deseaban la independencia. Naturalmente sus repúblicas se constituyeron prescindiendo del concurso del populacho. Aún hoy, siglo y medio después, sus sucesores encastillados en el poder encuentran que el pueblo no está preparado para el ejercicio de la ciudadanía.

El pueblo, primero, era el gentío pagano, que solo existía como materia prima para ser transformada en una cosa más santa por los misioneros y más útil por los colonos. Después fue la negrería esclava importada a las minas y a las plantaciones, para producir lo que no comían ni querían, sino lo que daba ganancias al amo y señor. Hoy tenemos la masa abundante de gentes oscuras, mestizos de indios y de negros, medio avergonzados de sus rostros tan contrastantes con los patrones europeos de belleza y dignidad. Eso sí, ellos están siempre disponibles como una fuerza de trabajo que es el componente más barato de la producción. Su precio es más bajo que el de la tierra, el ganado, las máquinas y los insumos y ni siquiera se precisa economizarlo. De hecho, hasta eran más caros en el pasado, cuando tenían que ser sacados de los matorrales, trasladados de África o importados como inmigrantes.

El pueblo latinoamericano se ha multiplicado en tal forma que hoy supera visiblemente las necesidades de la producción. Comienza, por lo mismo, a causar preocupación. ¿Qué hacer con tanta gente innecesaria? Si alguien quisiera importarlos, nuestros gobiernos estarían muy agradecidos y hasta subsidiarían la operación. Lamentablemente nadie nos quiere. Se trató, con mucho trabajo, con abundante asistencia internacional de detener su impetuoso crecimiento, ya sea distribuyendo píldoras o colocando en las mujeres más pobres y morenas criminales aparatos anticonceptivos. Mañana intentarán, tal vez, la castración de los hombres y la esterilización de las mujeres. La presencia y las aspiraciones sencillas de este pueblo se reducen a lo que cada uno quisiera tener: su empleo seguro, comer todos los días, cursar la educación primaria completa, ser atendido en sus dolencias graves y jubilarse a los 70 años. Pero ello excede en tal forma de las posibilidades del sistema que ya no deja dormir a mucha gente. No hay ninguna posibilidad ni en los horizontes más lejanos del desenvolvimiento de América Latina, tal como él se da ahora por los caminos del subdesarrollo, de concretar esta sencilla utopía, en ningún periodo previsible.

La pregunta que salta a estas alturas es ¿por qué precisamente los pueblos de América que se encontraban entre los más ricos y más cultos del pasado, como éramos nosotros, estamos hoy tan hundidos en el atraso? ¿Y por qué, al contrario, los pueblos más rústicos y más pobres de ayer, que solo contaban con sencillas iglesias de tablas y una economía artesanal autosuficiente -como eran los norteamericanos- pasaron tan adelante?

La respuesta probablemente está en el tipo de sociedad que allá y acá se construyeron. Ello se comprueba, incluso mirando hacia el sur esclavista de los Estados Unidos. Su tendencia a ser una sociedad subdesarrollada, atrasada y no igualitaria eran ta marcada que fue necesaria la Guerra de Secesión para impedirle que ella determinase el estilo de vida y el modo de organización de la sociedad en su conjunto.

En efecto, los metales preciosos sacados de América Latina multiplicaron varias veces la existencia de oro y plata en el mundo. Las exportaciones de azúcar fueron el negocio más rico y lucrativo del mercado mundial hasta la Primera Guerra, cuando fueron superadas por el petróleo. La enorme riqueza de estos y de decenas de otros productos, amasada a costa del sacrificio de millones de esclavos indios y negros, dejó aquí además de los hoyos de las minas, dos contribuciones importantes. Una muy alabada, como son las contribuciones civilizadoras de las que tanto nos enorgullecemos: fortalezas portentosas, iglesias barrocas suntuosas, caserones coloniales que hacen el esplendor de México, de Recife, de Bahía, de Río de Janeiro, de Oro Negro, de Lima o de Quito. Los Estados Unidos nunca tuvieron nada tan brillante y civilizado. El otro resultado, aunque mucho menos apreciado, es nuestro pueblo, mulato de negritud y mestizo de indianidad, que constituye hoy uno de los mayores núcleos poblacionales del mundo. ¿Para qué?

Civilización y desarrollo

Dicen las malas lenguas que estamos condenados a ser, para siempre, los pueblos del futuro. ¿Será cierto?

De hecho, hoy por hoy, nuestro bloque latinoamericano tiene expresión principalmente por su tonelaje humano: 400 millones de personas, ¿cuánto pesarán?

Es también notable la inmensidad de nuestro territorio continental y su extraordinaria riqueza. Esto, desgraciadamente, mucho más útil a otros pueblos que a nosotros.

También es evidente que constituimos las mayores naciones latinas. Brasil, solamente, es más populoso que Francia e Italia juntas. Ocurre, sin embargo, que más de la mitad de los brasileños viviendo, en buena hora, en un país enorme, donde si se planta se da de todo, si no tiene hambre todo el día, la tiene en la semana. Suman en nuestro país decenas de millones los niños sin escuela y otros tantos los menores abandonados a su suerte, pésima suerte. Estamos graduando en este momento unos 30 millones de analfabetos adultos, para inaugurar y exhibir en el año 2000. ¿De qué vale, en estas circunstancias, una tan hinchada latinidad?

Comparados con los grandes contingentes mundiales de pueblos, los eslavos, los anglogermánicos, los musulmanes, los hindúes, los chinos, resalta, además de nuestro extraordinario y aplastante nivel poblacional, la admirable homogeneidad lingüística y cultural que poseemos.

En efecto, somos 400 millones de hablantes de dos variantes subdialectales (el portugués y el español) mutuamente inteligibles de una misma lengua. Cien kilómetros alrededor de Madrid o de Lisboa se encuentran mayores variaciones que en el castellano o en el lusitano del continente latinoamericano. Tenemos, esencialmente, el mismo tipo de hábitos y costumbres que son una variante de la versión ibérica de la cultura mediterránea europea. Es verdad que rellenada con componentes culturales y genéticos indígenas y negros de los que hemos heredado mútiples sabores, saberes, sensibilidades, musicalidades, ritmos y tendencias.

Contrastamos también con aquellos bloques por algunas virtudes morales especiales. La más preciosa de ellas, heredada de la matriz negra, es una alegría de vivir que no me canso de ver con admiración. Quien lo desee puede verla estallar ya sea en el Carnaval de Río de Janeiro, en la fiesta de lemanjá de Bahía, en las diversiones de los días de los muertos en México, o en los grupos de danza de cualquier ciudad negra latinoamericana. Estos descendientes nuestros de esclavos bailan y cantan, ríen y brincan con una creatividad y un gozo incomparables.

Heredamos también, de los indios, tal vez, otra virtud que es una predisposición a la vida solidaria, que brota natural y frondosa donde quiera que no surja un patrón blanco monopolizando la tierra y esclavizando a la gente.

Aquella alegría y esta sociabilidad contrastan crudamente con la tristeza habitual de la casta señorial y sobre todo con su perversidad. No conozco países en que la distancia entre ricos y pobres sea tan abismante como entre nosotros, ni donde las relaciones humanas sean tan deshumanizadas e infranqueables. Eso se explica, ciertamente, por la herencia de la esclavitud. A fin de cuentas, fuimos los últimos países del mundo en abolir la esclavitud.

Configuraciones histórico-culturales

Bolívar, luchando por sacar a América Latina del yugo español, se preguntaba qué pueblo era aquel que se liberaba.

¿Quiénes somos nosotros? No somos europeos ni somos indios. Somos una especie intermedia entre el aborigen y el español.

La perplejidad del héroe retumba hasta hoy. Todos nosotros estamos preocupados en la búsqueda de nuestra identidad.

¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos?

Distingo en las Américas cuatro configuraciones histórico-culturales de pueblos, nítidamente diferenciados por sus respectivos procesos de formación.

Los Pueblos Testimonio, resultantes del choque del invasor europeo con las altas civilizaciones azteca, maya e incásica, en las cuales nunca se dio una síntesis viable entre la indianidad sobreviviente y los criollos hispánicos.

Los Pueblos Nuevos, producto de la confluencia de indios tribales, negros esclavos y blancos ibéricos asentados en las plantaciones tropicales, para la explotación de productos forestales o de minas de metales preciosos, que dieron lugar a un ente étnico completamente nuevo, diferenciado en forma profunda de sus tres matrices originales y que aún anda en busca de su identidad. Son pueblos en desarrollo, que careciendo de un pasado del cual enorgullecerse, solo sirven para el futuro.

Los Pueblos Transplantados, como la América sajona y el Canadá, que son meras incrustaciones europeas en tierras americanas, tal como lo son también Australia y Nueva Zelandia. En esta categoría ubico también a Argentina y Uruguay, que no obstante haberse constituido originariamente como Pueblos Nuevos, después fueron transformados por la avalancha inmigratoria que sufrieron.

Por último, los Pueblos Emergentes, constituidos por los indigenatos que comienzan a alzarse en el seno de los Pueblos Testimonio, aspirando a la autonomía nacional.

A cada una de estas configuraciones correspondieron formas distintas de creación de la población y de la nacionalidad. Nosotros los brasileños, por ejemplo, como Pueblo Nuevo -tal como los venezolanos, colombianos, cubanos, etc., etc.-, surgimos de los mestizos engendrados por padres blancos en los vientres de las indias, queriendo identificarnos con el padre y siendo rechazados. Al crecer nos convertimos en colonos paulistas matadores del gentío materno. Es por esto que un jesuita malicioso nos trató de mamelucos, recordando aquellos niños robados en las áreas de dominación islámica que crecían en los criaderos de gente, para ser luego, según sus talentos, eunucos, jenízaros, cipayos o mamelucos. Es decir, serviciales opresores de sus pueblos.

Por siglos sólo hablamos una lengua común, pronunciando bastante mal el Tupi con boca portuguesa. Sobrevivimos porque aprendimos a vivir aquí con los indios, sacando el sustento de las plantas que de ellos recibimos: mandioca, mijo, maní, tabaco y muchas más. Es como indios que cazamos, pescamos y hacemos chozas. Con los nombres indios es que llamamos las cosas de la tierra y del cielo.

Después que comenzó a llegar la negrada, los mamelucos ganaron una función adicional: la de vigilar al esclavo fugado, dolido para caer en un quilombo, y simultáneamente cruzarse con ellos. Esos negros, por otra parte, fueron los que impusieron el portugués en el Brasil como lengua materna. Un portugués aprendido al son de los gritos de los capataces que ellos suavizarán con su acento peculiar. En efecto, donde el negro no llegó, el pueblo continuó durante siglos hablando Tupi.

La civilización, para los negros esclavizados, representó la salida de sus comunidades tribales igualitarias, donde eran personas, para verse convertidos en cosas, como bienes movibles. Semejantes animales recibían el trato o maltrato que el dueño les quisiese dar. La civilización para ellos fue el embrutecimiento en los quilombos inmundos donde aprendieron a realizar las tareas de la producción mercantil bajo la pedagogía del látigo. Trabajaban de sol a sol la semana entera para enriquecer al patrón y aún los domingos en su minúscula parcela para tener qué comer. Como el señor nunca juntaba negros de la misma lengua para evitar motines, ellos tenían que hablar entre sí en la lengua del amo. De este modo y lentamente ellos se rehumanizaron, ganando lenguaje, ser y entendimiento, Otro ser. Pero un ser ya suficientemente ubicado en el nuevo mundo para tratar de huir hacia el monte y reconstruir allí el comunismo primitivo de los quilombos. A las guerras de exterminio de los indios, los neolusitanos ahora brasileños tuvieron que agregar otra, también secular, la opresión de los negros alzados.

Este sistema feroz solo podía funcionar gracias al constante fluir de nuevos negros, tal era la mortalidad que se producía. Para esto, los europeos organizaron las primeras empresas multinacionales modernas reuniendo capitales y empresarios ingleses, holandeses, franceses y hasta ibéricos que construyeron máquinas prodigiosas para cazar negros en África, embarcarlos en verdaderas tumbas flotantes para atravesar el Atlántico y venderlos en América Latina. En esta operación capitalista de acumulación original, decenas de millones de negros fueron muertos o esclavizados.

Trabajo de Hércules, sin duda. De enorme ganancia. Los empresarios blancos que compraban los negros para hacerlos trabajar pagaban por ellos más de la mitad del valor invertido en su producción. El esclavo rendía, pero era un combustible caro.

Las mujeres, que eran tan pocas -una tal vez por cada tres hombres- que nunca sobraba una negra para que el negro se pudiese juntar. Eran víctimas del patrón viejo, del señorito, después del capataz, del primer oficial, etc. De ellas nacían mulatitos risueños que aumentaban la esclavería del señor. Estos productos de la tierra ganaron luego muy mala fama como esclavos huidizos, mulatos presumidos, faltos de respeto, insoportables, que no se sabían poner en su lugar. Aún hoy son muy mal vistos.

Muy diferente fue el proceso formativo de los Pueblos Testimonio -como los mexicanos, los guatemaltecos, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos- por el drama de su ambigüedad esencial.

Siendo altas civilizaciones en las cuales había ciudades con noblezas y sacerdocios, ejércitos y burocracias, se vieron luego subyugados por los europeos, que tomaron las ciudades, destruyeron los templos, degollaron a los nobles, derrotaron a los ejércitos y pusieron a su servicio las burocracias para dominar al pueblo indio avasallado.

También allí se dio el mismo mestizaje prodigioso de poquísimos europeos con la multitud de indias cautivas. Pero estos mestizos -por contraste, más occidentalizados- se aíslan en las ciudades y villas, siempre diferenciados de la indiada que permanecía en su mundo, como un campesinado que perdió sus dirigentes citadinos. Era sobre todo una fuente, aparentemente inagotable, de mano de obra para todas las tareas que los criollos necesitaban.

Aprovechándose de la crisis napoleónica europea, los más sabios y esclarecidos de esos criollos, muy orgullosos de no ser indios, decidieron hacer la independencia. Estaban motivados tanto por el amor a la libertad como por la curiosidad de experimentar nuevas formas de gobierno; pero, sobre todo, por el deseo de tener acceso a los altos cargos de la administración del Estado, ser embajadores, magistrados, financistas, generales, contratistas de obras. Madrid se traslada, de este modo, a Ciudad de México, Guatemala, Lima, Quito, La Paz, para continuar ejerciendo desde allí su función civilizadora sobre la indiada que persistía en continuar siendo india, a pesar de la triste vida que llevaban como tales en una civilización extraña.

Los criollos más acaudalados, que siempre se quisieron identificar en vano con los metropolitanos ibéricos, de repente se dieron cuenta de que eran otra cosa, tal vez hasta una cosa mejor que ellos. Rápidamente se diferenciaron, asumiendo una nueva identidad étnica, orgullosos de ella. Una pasaron a llamarse brasileños (cortadores del árbol de la tinta); otros, argentinos, gente plateada; cubanos (de las cubas del azúcar); otros aún quisieron ser, elegantemente, ecuatorianos (por el paralelo solar); cuando no, onomásticamente, bolivianos (de Bolívar); colombianos (de Colón); pero todos americanos (de Vespucio, el usurpador) y neolatinos.

La hazaña europea

Una nueva América Latina surge, así, como la gran hazaña ultramarina europea, para seguir cumpliendo su viejo papel de proveedora de toda la riqueza y todos los agrados tropicales que pudiese producir juntamente con las ganancias que enriqueciesen a cada generación de patrones nativos y extranjeros.

Después, para el ejercicio de la función adicional de refugiar a los millones de pobretones europeos, marginados por la modernización capitalista. Inicialmente vinieron franceses, después, italianos, alemanes, polacos, etc., etc.; al final, hasta japoneses, hindúes, chinos. Ellos vinieron a satisfacer la necesidad de mano de obra en las plantaciones tropicales. Aquí introducen el régimen del salario capitalista. Los inmigrantes blancos cumplen dos funciones adicionales, la de agentes activos de la modernización y la de europeizadores y blanqueadores.

Esta masa inmigratoria tenía como su aspiración más alta conseguir un lote de tierra para establecer su casa y su parcela, como hicieron tantos de los europeos que fueron a la América del Norte. No lo recibieron nunca. Aquí toda la tierra está monopolizada en unas pocas manos, no para que se la utilice, sino para especular, y principalmente para obligar a la mano de obra que se retire de una hacienda a caer en otra.

No siendo esto de su agrado, la masa de inmigrantes se fue urbanizando rápidamente, producto de lo cual resultó tanto un proletariado moderno con inclinaciones anarquistas, como el crecimiento espantoso de las metrópolis latinoamericanas. México, São Paulo, Buenos Aires y Río son, cada una de ellas, dos o tres veces mayores que París o Roma, aunque poseen diez veces menos instalaciones y servicios urbanos esenciales. Se hincharon.

Teorías del atraso y del progreso

A través de las décadas y de los siglos, los patrones latinoamericanos se consolaron con la sabia idea de que el subdesarrollo de sus países tenía una explicación evidente de factores naturales e inmutables. La causa estaría en el clima tropical insufrible, y en el descontrolado mestizaje con razas inferiores, inaptas para la civilización. Este mulaterío tropical solo quiere la sombra y el agua fresca. Sin discutir esas consoladoras razones, se agregan a ellas otras vicisitudes. La religión católica tan impropia para el progreso.

Tanta iglesia suntuosa. Tanta misa. Tanta confesión y comunión. Tanto latín...

Otra desdicha latinoamericana sería la herencia ibérica que trajeron hacia estos lados la indolencia y la intolerancia de esos pueblos exóticos de los confines del mediterráneo, más africanos que europeos.

Nuestro destino sería diferente si no hubiésemos expulsado a los holandeses y a los franceses que tanto se empeñaron en colonizarnos.

Mientras tanto, se confiaba en que el esfuerzo y la laboriosidad de los empresarios empeñados en promover el progreso de Latinoamérica a cualquier precio, con el correr del tiempo superaría tantos factores adversos.

En resumidas cuentas, somos países jóvenes orientados hacia el futuro.

La educación y el saneamiento, junto a una buena acumulación capitalista, preparan el día de la prosperidad general.

Entonces, las rentas podrán ser mejor distribuidas, con salarios justos, porque el pueblo ya sabrá gastarlo en cosas útiles, en vez de dilapidar todo en carnavales.

En los últimos tiempos, el dulce consuelo que las clases dominantes y sus letrados sacaban de este discurso fue perturbado por fuertes inquietudes. Se comenzó a dudar de que todo ello fuese tan verdadero.

¿Es o no es el trópico el mejor lugar para que vivan los seres humanos? Viviendo desnudos, solo en países tropicales podían subsistir nuestros hombres.

Otros demostraron, luego, que en realidad los que siempre trabajaron de sol a sol en nuestros países, edificando cuanto se construyó, cultivando todo lo que se plantó para exportar, fabricando cuanto se fabricó, fueron negros, mestizos y blancos pobres, que al final es la misma cosa. Las otras causas del atraso también fueron desacreditadas. Unas observando la Francia católica que no parece francamente subdesarrollada, otras visitando Surinam o Cayena, que por cierto no maravillan a nadie. El punto final de los consuelos se produjo cuando un espíritu irreverente descubrió que la América del Norte es 100 años más joven que nosotros, mientras que...

Se despertó, desde entonces, la sospecha subversiva de que la culpa y la causa de tamaño atraso, no pudiéndose achacar a los pobres e ignorantes, bien podría atribuirse a los ricos, bonitos y educados. Los proyectos de ordenación de nuestras sociedades nacionales que ellos formularon, dirigieron y dirigen desde siempre y que siempre les fueron tan gratificantes y lucrativos para ellos, tal vez sean la causa del atraso. Especialmente, su incapacidad para promover una prosperidad que alcance al pueblo trabajador. Economías nacionales orientadas hacia el exterior, convirtiendo al pueblo en un proletariado externo de las naciones ricas, hacen de él, lo que es todo pueblo colonizado, una porquería.

Pero todo es relativo. La clase dominante colonial que estructuró nuestras economía de exportación, y que nunca se consoló de que sus pueblos fuesen tan mestizos, tan indolentes y sin ambición, era una maravilla frente a la nueva clase que surgió con la independencia. Esta se entregó en tal forma a intereses e ideas extranjeros, primero ingleses y después norteamericanos, y tanto se enriqueció con sobornos y propinas, que convirtió a América Latina en un conjunto de colonias atípicas. Funcionando de hecho como colonias, se ilusionaron con la idea de que eran naciones libres, matraqueando parlamentos de mentira. Estos, en la práctica, solo sirvieron para promulgar leyes antipopulares y reaccionarias, consagrando la riqueza de los ricos y la pobreza de los pobres.

Este empresariado tiene a su favor, sin embargo, la hazaña de haber promovido una relevante modernización refleja de sus países, construyendo ferrovías, importando camiones e iluminando las ciudades, todo precisamente para hacer más eficaz su papel tradicional de proveedores en el mercado mundial. Sus objetivos más ambiciosos fueron los de lavar el cerebro de la población nativa a través de programas educacionales -que por lo demás ya no podían realizarse pues había demasiada gente- y lavarles también la sangre, por medio de la importación de reproductores blancos. Esto se hizo, al menos en el Cono Sur. En el Sur de Brasil se intentó afanosamente, con gran entusiasmo del emperador y del embajador francés, pero había demasiado mulato y negro para blanquear...

De nuevo caímos en la exageración debido a nuestra incapacidad para relativizar las cosas. De hecho, peor aún que aquellos aprendices del capitalismo dependiente es la clase dominante actual de América Latina. Su sector predominante es ahora el estamento formado por los gerentes de las empresas multinacionales que dominan más de la mitad de las empresas privadas. Cada vez que un portavoz de la Volkswagen, de la Toshiba o de la Ford tose, los ministros saltan anhelantes, presurosos y corren a ofrecer sus pañuelos a los catarrientos.

Si los patronatos nativos coloniales y consulares organizaron nuestros países para su propio enriquecimiento y placer, estos gerentes y la tecnocracia que ellos dirigen los reorganiza aún más eficazmente para incrementar las ganancias de sus casas matrices. Ahora, en lugar de locomotoras y motores importados, establecen aquí fábricas de automóviles, de televisores, de medicinas, cigarrillos, cosméticos, refrigeradores, y hasta de computadoras, promoviendo una nueva onda de modernización que nos hace cada vez más modernistas y dependientes. Trabajan afanosamente, casi audazmente, convencidos de que necesitan sacar el máximo de nuestros países, porque una explotación tan desvergonzada no puede continuar.

Conciencia alienada

Más aún que países de la utopía, nosotros somos el reino del desarraigo.

Empecemos por nuestra loca geografía. Conversando con un chileno, un peruano o con un ciudadano de cualquier país de la Costa del Pacífico, se observa fácilmente que para él lo que su país tiene enfrente es la Europa atlántica, o la América sajona. Se olvida totalmente del hecho de que para ir a Europa él tiene que dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes, en el Sur, o atravesar el Canal de Panamá por el Norte. Si algún perverso les dice que ellos viven frente a frente de China o el Japón, los pobres se asustan grandemente.

Nosotros, de la Costa Atlántica, que vivimos frente a frente a África, de donde vinieron tantísimos de nuestros patricios, sacamos con igual celo este hecho de nuestras mentes. Somos vecinos solo de Francia o de América. América es por lo demás para todo latinoamericano solo la del Norte. Nosotros nos concebimos, de hecho, como una especie de suburbio del mundo. Un área marginal, periférica, ubicada en el mundo para sufrir. Exagero ciertamente.

En América del Sur, Brasil tiene una frontera terrestre de 15.000 kilómetros con otros países. Como ella se extiende desierta, por la montaña o por la selva impenetrable -con lo cual tenemos solo unos pocos puntos de contacto-, es como si perteneciésemos a continentes distintos. Cada país latinoamericano, ignorante de su propio contexto -excepto para futilidades, o para el cambio de objetos de las respectivas fábricas de las multinacionales- se relaciona directamente con el Centro. Aunque este sea tan descentrado como las metrópolis que contemplamos, pasmados: París, Londres, Moscú, Pekín, Berlín, Nueva York, Tokio.

Hablo, evidentemente, de la visión del mundo que poseen las clases adineradas y cultas. El pueblo, mal sabe de qué países. Su patria verdadera es la patriecita del aledaño rural donde nació y donde vive; o el vasto mundo extraño e inhóspito de los caminos por los que transita de hacienda en hacienda, sirviendo a sus patrones.

Otra alienación latinoamericana, muy típica, es nuestra actitud de pueblo que llegó aquí ayer, y no conoce la tierra donde habita. Mientras que un indio sabe el nombre, el uso y el misterio de cada animal, planta, piedra, tierra y nube, para nosotros los latinoamericanos todo es bicho, palo o cosas. Somos, culturalmente, una especie de pueblos tabla rasa, desculturizados de aquellos saberes y de aquellas artes tan elaboradas por nuestras matrices indígenas, africanas y europeas. Al civilizarnos nos convertimos en idiotas.

No se precipite el lector ante la apariencia de nuestra pobreza, pues también podemos envanecernos de ser civilizadísimos y utilizar bienes culturales admirables. Así es, efectivamente. Pero yo prefiero nuestra pobreza inicial a esta opulencia final de quien ya terminó de hacer lo que tenía que hacer en el mundo, y ahora usufructúa de lo creado. Nosotros tenemos todo un mundo que rehacer. Yo mismo -muérase de envidia- fui a un río caudaloso que aún no había sido ubicado en el mapa. Fui el primero en convivir y estudiar a los kaapor, un pueblo que parecía recién salido fresco de las manos del Creador. Nuestra tarea no es usufructuar riquezas terrenales acumuladas en museos e institutos culturales. Es hacer lo mejor posible para construir el mundo que ha de ser.

Tampoco en el tiempo los latinoamericanos nos ubicamos correctamente. Para un norteamericano hubo, antes del capitalismo, un feudalismo que se desarrolló en Inglaterra. Antes, una esclavitud, del tiempo en que los romanos mandaban allí. Antes hubo un cierto tribalismo caníbal de sus antepasados germánicos, documentado por Tácito.

Con nosotros no ocurre así. Del mismo modo como el pasado del mundo no fue nuestro pasado, su presente no es nuestro futuro. Somos evolutivamente de otro huso temporal. Para nosotros, cualquier revolución burguesa de liberación de las trabas feudales, a fin de intentar el surgimiento de un empresariado shumpeteriano, sería tardía. Ya nacimos capitalistas produciendo mercaderías con mano de obra esclava en grandes empresas exportadoras. La revolución socialista para nosotros fue una tarea prematura porque cada grupo de negros que huía de nuestro esclavismo capitalista recaía en el comunismo primitivo; y el campesinado, al rebelarse del capitalismo dependiente, refunda la comunidad solidaria y en ella vive feliz hasta que viene la policía a acabar con la fiesta.

Tan fuera de tiempo evolutivo vivimos, que Fidel y el Che hicieron una revolución socialista en Cuba solo por ignorancia. Si hubiesen conocido el marxismo sabrían que la etapa cubana era aún la democrático-burguesa.

Eurocentrismos

En el patrimonio cultural que heredamos de Europa se destacan tres contrabandos ideológicos por los inmensos daños que nos causaron.

En primer lugar, nuestro legado nauseabundo fue desde siempre y aún lo es el racismo como arma principal del arsenal ideológico europeo de dominación colonial.

Atribuyéndose el papel de agente civilizador, el europeo se acostumbró a representar el mundo del exterior como habitado por subrazas, que ellos estaban llamados a regenerar. El recurso es tan terrible y sutil que cada negro y cada indio y sus mestizos desculturizados por los europeos tanto reciben en sus conciencias la idea de su fealdad e inferioridad innatas, que sufren terriblemente por tener la cara que tienen. Unos, inocentes, aún sufren, apenados. Frente a la evidencia indiscutible de la esbeltez, de la vivacidad y del vigor de nuestros mulatos y mestizos, los teóricos de la superioridad blancoide estuvieron diciendo durante siglos que ellos no eran nada más que mulos humanos y que como tales no solo eran infecundos, sino incapaces de alcanzar la civilización. Del mismo modo, ante la belleza y la gracia incomparables de la mujer negra y morena, primaba la propensión a tratarlas como indignas tanto por su ancestro de servidumbre, como, principalmente, por la idea de que estaban indeleblemente impregnadas del color y de la marca de las razas inferiores.

El racismo latinoamericano es, como se ve, un producto europeo de exportación, que transplantado aquí, floreció con extraordinaria fuerza. El nuestro solo tiene de típico frente al racismo sajón su carácter asimilatorio y mezclador. Se admite al negro o al indio nada más que como materia prima para producir más mestizos que mejoren paulatinamente hasta llegar a convertirse en blancos totales. Es, también aquí, el ideal europeo de la blancura el que opera como motivador. El prejuicio sajón, por el contrario, no quiere saber nada de ningún tipo de mestizaje. Detesta a los mulatos como la encarnación viva de los horribles pecados de la sexualidad interracial. Si el nuestro conduce a la confluencia, el de ellos conduce a la intolerancia y a la separación. En el mundo latinoamericano, un mulato claro ya es blanco, sobre todo si es rico. En este mismo caso, negro y acomodado es tratado casi como blanco. El de los sajones quiere ver y considerar como negro e inferior a quien tenga siquiera una gota de sangre negra o india. Ambos son detestables, pero el de ellos es aún peor.

El segundo contrabando ideológico del eurocentrismo se refiere a la supuesta calidad diferencial de la civilización occidental que sería su creación. Esta idea hace figurar como intrínsecamente europeos los avances materiales de la civilización. De hecho, ellos son creaciones culturales humanas, alcanzadas en el curso de la evolución, por la explotación de las limitadas potencialidades del mundo material. Al surgir, circunstancialmente, en Europa, se impregnaron de su espíritu. De allí el equívoco de considerar, por ejemplo, que fuentes de energía, procesos mecánicos o técnicos puedan ser considerados como inherentes a una civilización.

Esta idea es tan absurda como la de encontrar que la gasolina es cristiana o que la electricidad es inglesa. Ellas son conquistas de la evolución humana, adoptable por cualquier sociedad que viva al nivel de la civilización. Pueden, incluso, fortalecer su autonomía cultural y defender su identidad étnica. Esto solo ocurre cuando estos bienes ingresan como mercadería dentro del sistema imperialista de intercambio desigual, establecidos para explotar y subyugar un pueblo. La tecnificación del sistema productivo chino ya no los está occidentalizando. Al contrario, les está proporcionando condiciones para desprenderse de las impregnaciones europeas, para ser más definidamente chinas.

Otro vicio es el de considerar como un caso de beneficencia humanística la expansión del cristianismo. En la forma salvacionista y de cruzada que él asumió en las Américas, tanto en su vertiente católica como en la protestante, cristianizar significó siempre subyugar a los pueblos a hierro y fuego, con la persecución y destrucción implacable de toda religiosidad anterior y la construcción sobre ellas de portentosos aparatos físicos y espirituales de afirmación de las iglesias triunfantes.

No tiene parangón el furor intolerante de esta cristiandad mesiánica. Él contrasta ostensiblemente con los panteones grecorromanos, tan adecuados para la asimilación de los dioses ajenos. Contrasta flagrantemente hasta con los Chilhad musulmanes. Una vez completada la conquista, el islam nunca se preocupó de convertir a los infieles. Lo que quería de ellos eran los impuestos.

Solo recientemente, con Juan XXIII, la Iglesia católica, empezó a hacer exámenes de conciencia sobre su servidumbre a los ricos, su papel reaccionario y etnocida, lamentando quejumbrosamente tan feos pecados. Los protestantes, por el contrario, persisten obstinadamente en su triste papel de agentes de la occidentalización. Son tan desleales con los pueblos que adoctrinan que llegan a veces a los límites del genocidio. Ven, por ejemplo, cómo se usurpan las tierras de los indios sin mover un dedo, ya sea por no disgustar al gobierno, o por no indisponerse con los hacendados.

Abra los ojos, lector

Es tiempo de limpiar los ojos al mundo, para enseñarle a que nos vea tal como somos sin escondernos detrás de estereotipos.

La idea de una América Latina de siesta y de fiesta, de machismo, de dictadores vocacionales, de la rumba y de una indolencia enfermiza cumple la misma función que el racismo. Escamotear la realidad de la dominación colonial y clasista.

Más horas de descanso para el almuerzo vi yo en Holanda o en Italia de lo que veo aquí. La larga y afrodisíaca fiesta europea de las vacaciones de verano no tiene, lamentablemente, ningún equivalente por acá. Lo que no consiguen es ser tan creativas, vivaces y bellas como nuestras festividades.

Acerca de la propalada flojera latinoamericana, déjeme decirle que un obrero de la Volkswagen de México o de Sao Paulo trabaja lo mismo o más que su colega alemán, ganando un salario cinco veces menor. Los directores y gerentes de acá son los que ganan diez veces más que los de allá. Lo mismo ocurre con el boia-fría del Paraná, o el vaquero de Bahía, que trabajan más que cualquier peón de Texas o que un campesino galo, haciéndolo en condiciones muchísimo peores y ganando diez veces menos.

¿Dónde está nuestra flojera?

La flojera entre nosotros, como la lujuria, nunca fueron cosa de los negros ni de los indios o de mulatos, y ni siquiera de blanco pobre. Es la tajada del blanco rico, la más agradable de sus múltiples regalías.

Algunos pocos méritos que se nos atribuyen a los latinoamericanos son más bien degradados por el espíritu despreciativo con que se expresan. Este es el caso, entre otros, de nuestra música popular, reconocida como bella, rítmica y vibrante, que debemos a la vena creativa africana. No obstante lo que se la alaba más parece un defecto que una cualidad nuestra, cuando se nos quiere hacer aparecer como incansables bailadores de sambas, rumbas y boleros.

Un caso aún más feo es el del llamado «boom» de la literatura latinoamericana. En este particular el prejuicio es evidente. No hay ningún «boom» extraordinario que deba ser explicado como un fenómeno. Simplemente, el mundo moderno no conoce novelistas mejores que el Gabo, Borges, Cortázar, Rulfo y Guimarães Rosa. Ni poetas que hagan mejor poesía que Neruda, César Vallejo o Drummond.

Hablando todavía de literatura, es importante destacar que los grandes escritores nórdicos buscan, habitualmente, sus orígenes, donde ellos realmente están, en Europa. Es ahí donde Elliot y Pound van a beber en la fuente. Nuestra búsqueda de los orígenes se da en Guillén, poeta de la negritud, o en Arguedas, novelista de la indianidad. Igualmente nuestros literatos aficionados a Europa se establecen allá y mirando hacia este lado nos reconstruyen en palabras.

Algunos defectos se nos atribuyen con mucha razón. Entre ellos el machismo. Es verdad que hemos pecado mucho de machismo, pero nuestras mujeres nos han venido reeducando con rigor para que sin dejar de ser ardientes y amorosos nos convirtamos en cooperadores y sensatos y si es posible hasta fieles.

El mandonismo caudillesco que también nos atribuyen no es cosa nuestra, no se le puede achacar al pueblo latinoamericano. Es él el que sufrió y sufre en carne propia los atropellos de los régulos esclavistas, coloniales o multinacionales, que la civilización europea y su filial yanqui nos imponen como sus servidores más fieles. Cárdenas, Allende o Fidel no se parecen a ningún caudillo.

Abra los ojos y el entendimiento, lector, para otra revelación. Dictadores tropicales sanguinarios como Somoza, Trujillo y Batista son engendros que Washington creó, amaestró y nos impuso para perpetuar el dominio yanqui sobre las repúblicas bananeras que mantienen en el Caribe. Ellas son la expresión política natural y necesaria de la apropiación de las tierras por las empresas norteamericanas productoras de frutas de exportación. Si Ud. duda, mire un poco hacia Nicaragua, El Salvador o Guatemala y pregúntese ¿quién es el que quiere mantener la lucrativa tradición bananera? ¿Quién es el que fomenta y perpetúa las dictaduras en el Caribe?

Las nuevas dictaduras militares de Brasil, de Bolivia, de Chile y de Argentina son también engendros norteamericanos. Son la consecuencia política inevitable del dominio de nuestra economía por las corporaciones transnacionales, que no pudiendo ser legitimado por el voto popular, tiene que ser impuesto por la mano de gobiernos militares.

Cada una de ellas nos fue impuesta por medio de movimientos cuidadosamente planeados en Washington -con una activa participación internacional- para desestabilizar gobiernos democráticos y progresistas, seguidos de la usurpación del poder a través de golpes militares yanquizados. Una vez implantado el nuevo orden, sus mandamases atienden solícitos a la voz del amo. Redefinen toda la política salarial para anular las conquistas sociales de los trabajadores e imponer regímenes de miedo y hambre. Muy pronto, con el mismo denuedo, derogan por decreto toda la legislación de defensa de los intereses nacionales para que las empresas multinacionales se apropien de nuestros recursos y mercados. En consecuencia, nos convertimos en exportadores de capitales que envían al exterior beneficios cada vez mayores, al mismo tiempo que contraímos una deuda externa que crece astronómicamente.

Ponga atención, además, a un detalle importante. Algunos de estos nuevos dictadores de América Latina tienen nombres que para nosotros suenan muy bizarros como Geisel, Médici, Stroessner, Pinochet, Banzer. ¿Serán ellos los hijos exitosos de los inmigrantes que acogimos? ¡Ingratos! Ninguno de ellos, por ser europoide, tuvo el menor escrúpulo en adoptar y hasta profundizar la brutalidad del estilo dictatorial latinoamericano.

A estas alturas Ud. concordará conmigo en lo dudoso que es que el proyecto para el futuro que las naciones ricas tienen para nosotros vaya a significar alguna liberación. Se sabe bien que esas naciones quieren y necesitan de nuestros productos de exportación y de nuestra mano de obra barata para poder lucrarse con ellas. Si alientan algún sueño para nosotros, este será tan feo como hacer de América Latina del futuro un inmenso Puerto Rico, poner estrellas y llenar de franjas nuevas una nueva bandera norteamericana. Dulce sueño.

Nuestro propio proyecto es otro que hemos sido y somos incapaces de realizar. Para evitarlo es que soliviantan los ejércitos, sobornan políticos, hacen quebrar a los empresarios. Pero no se quedan en esto y persiguen, detienen, exilan, anulan, torturan y matan cuando sienten que sus privilegios están amenazados.

Una demostración de lo que mañana podría ser una América Latina estructurada para sí misma, viviendo en democracia y libertad como quería Salvador Allende, hoy solo nos los proporciona Cuba. No obstante el cerco y el boicot yanqui, allí todos comen todos los días, todo niño tiene escuela, completa o primaria y muchos van adelante.

Pero eso no es todo. Importante, y hasta hermoso, es el papel internacional que desempeña en nuestros días Cuba. Inobjetablemente mucho más importante que el de toda América Latina junta. Diez millones de cubanos, frente a treinta millones de argentinos estólidos, sesenta millones de mexicanos flojos, ciento veinte millones de brasileños indiferentes, o del total de cuatrocientos millones de latinoamericanos insignificantes, son los que nos dan la voz y la presencia generosa que quisiéramos tener, liberando África. Hasta el gobierno brasileño, tan reaccionario, ha tenido que aprobar la presencia de soldados cubanos en Angola, porque solo ellos impiden la hegemonía afrikanner que perpetuaría, agravada, la brutalidad del colonialismo europeo.

Imagine conmigo, lector, lo que será en el año 2000 una América Latina que valga 50 Cubas en poderío y garra como presencia generosa en este mundo tan necesitado de audacias libertarias. No es imposible, ni tampoco que el Tercer Mundo cambie primero.

Hegel que nunca entendió a los pueblos americanos, pero que tenía destellos de genio, dijo una vez que la América, país del porvenir, alcanzaría su importancia histórica a través de una guerra entre la América del Norte y la América del Sur. No sé si precisamos más guerra que la guerra no declarada que ellos traman contra nosotros. Sé que una vez liberados de la opresión imperialista, nosotros floreceremos y ellos mismos serán mejores porque se liberarán del triste papel antihistórico que juegan hoy. Que se vaya acostumbrando el lector de que estamos en lo cierto y de que esto hará mucho bien a todo el mundo. Somos y nos vemos como parte integrante de la civilización occidental. Pero no ignoramos tampoco que somos un suburbio de ella más distantes y diferentes de sus orgullosos núcleos céntricos que los mismos soviéticos, además que mucho menos importantes.

Poca o ninguna conciencia tenemos todavía de que sobre nuestros hombros recaerá en gran parte, la tarea de crear una nueva occidentalidad, que sea, por primera vez, una civilización humana respetable. No obstante, frente a la hegemonía infecunda de la América sajona, que solo parece preocupada de las ganancias y detener la historia pasada, frente a una Europa reducida a su expresión geográfica, dividida por la línea arbitraria de las fronteras de las dos grandes potencias hegemónicas y llena de miedo por la tercera guerra que estallará en la víspera de su destrucción; frente a un mundo socialista impedido de realizar sus potencialidades libertarias, absorbido como está por la tarea de mantener el poder de represalia, con una economía cinco veces menor que la de sus adversarios; frente a todo esto, solo nos veo a nosotros para la urgente tarea de humanizar nuestra civilización y orientarla por los caminos solidarios que liberen a los hombres del miedo y les devuelva la alegría de vivir.