octubre 2022

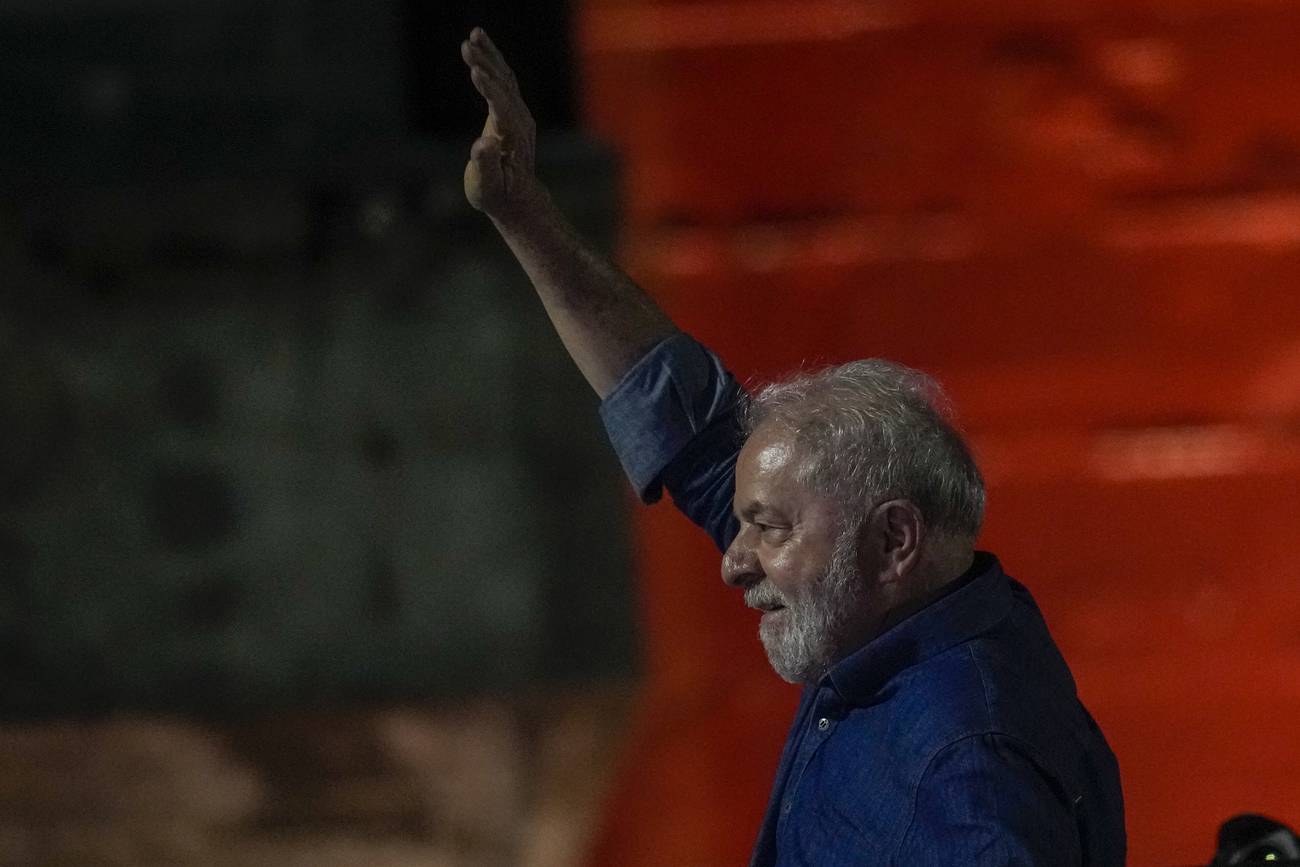

La «resurrección» de Lula y los nuevos desafíos del lulismo

Luiz Inácio Lula Da Silva vuelve al poder en un país transformado, en parte por las propias políticas del Partido de los Trabajadores y en parte por las reacciones conservadoras. Hoy el progresismo tiene una nueva oportunidad tras la derrota de la extrema derecha el pasado 30 de octubre. Pero las transformaciones no serán fáciles en una coyuntura como la actual.

Desde que salió de la prisión en la que estuvo recluido durante 580 días con una condena política, Luiz Inácio Lula da Silva ha llevado a cabo una empresa colosal. En noviembre de 2019, cuando el ex-presidente fue puesto en libertad, pocos hubieran dicho que lograría recorrer el camino que ha recorrido en tres años. Beneficiándose de una decisión del Supremo Tribunal de Justicia (STF) que permitía a los acusados permanecer en libertad hasta la última instancia del juicio, Lula salió de la cárcel, pero se le revocaron sus derechos políticos por la Ley de la Ficha Limpia. El número de casos por los que era juzgado indicaba que sería casi imposible que volviera a ser candidato. El Partido de los Trabajadores (PT) estaba aislado y carecía de renovación.

La secuencia de los acontecimientos que siguieron hizo justicia a historias como las de Getúlio Vargas y Nelson Mandela, líderes políticos cuyo paso por la cárcel fue seguido por un regreso con gloria, la reconciliación con antiguos adversarios y decisiones magnánimas. A raíz de Vaza Jato, una investigación periodística dirigida por The Intercept Brasil que puso al descubierto las indecorosas relaciones entre jueces y fiscales en la operación Lava Jato, Lula fue acumulando victorias en el STF. En primer lugar, la anulación de las sentencias dictadas en Curitiba. Luego, la sospecha de parcialidad de Sergio Moro en las causas en las que juzgó al ex-presidente, lo que le devolvió sus derechos políticos. Finalmente, el desbloqueo de sus bienes por la justicia.

A finales de 2021, comenzó a circular la información de que Geraldo Alckmin podría acompañar a Lula como candidato a vicepresidente. La alianza de dos adversarios históricos, aunque prometedora desde el punto de vista de la confrontación con el bolsonarismo, parecía sin embargo poco factible. Al fin y al cabo, los años anteriores estuvieron marcados por los tiros en el pie del campo democrático. El sociólogo Celso Rocha de Barros, uno de los primeros entusiastas del binomio Lula-Alckmin, señaló que «quizás nosotros, como país, ya no tenemos el nivel de inteligencia colectiva, el sentido de la responsabilidad y el carácter necesarios para hacer algo así». Pero al final la cosa avanzó. Alckmin retiró su precandidatura a gobernador de San Pablo, se afilió al Partido Socialista Brasileño (PSB) y se incorporó a la fórmula presidencial.

Lula emprendió un movimiento de aproximación hacia antiguos adversarios y ex-aliados y fue construyendo un amplio frente de oposición al bolsonarismo. Comenzó reuniéndose con el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) y con otros tucanos históricos, como se conoce a los miembros del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha). Restableció los puentes con los líderes del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) que habían votado a favor de la destitución de Dilma Rousseff en 2016. Se reunió con movimientos sociales y nuevos líderes de la izquierda. En vísperas del comienzo de la campaña electoral, Lula consiguió atraer a André Janones, del partido Avante, que renunció a su candidatura presidencial y ayudó a impulsar la campaña del PT en las redes sociales. Se acercó de nuevo a Marina Silva, una antigua aliada con la que había roto durante una década, y a figuras como Cristovam Buarque, Henrique Meirelles, los economistas del Plan Real y varios políticos situados fuera del espectro de la izquierda.

Nunca antes en la historia de este país un candidato a la reelección había perdido la carrera presidencial. Pero Jair Bolsonaro perdió. A pesar de lo destructivo que ha sido su gobierno extremista en todos los ámbitos, su derrota no era algo evidente. En primer lugar, porque los Bolsonaro son hábiles comunicadores, tienen un extraordinario músculo en las redes sociales y saben mantener el compromiso de su base. En segundo lugar, porque contaban con el apoyo de varias denominaciones evangélicas, lo que convirtió la lucha por su reelección en una auténtica cruzada. Finalmente, porque el gobierno federal realizó el mayor esquema de reparto de recursos públicos con fines electorales que se conozca, inyectando miles de millones en el denominado presupuesto secreto, en asignaciones monetarias como Auxílio Brasil, en programas de apoyo sectorial y en la reducción de los precios de los combustibles. La victoria de la oposición en este contexto fue algo parecido a una hazaña.

También estaba el reto de aplacar el golpe de Estado del presidente y su séquito de lunáticos armados. La amplia coalición que se armó en torno de la candidatura de Lula fue clave para que el país evitara el camino del caos. A diferencia de lo ocurrido en 2018, esta vez el campo democrático brasileño estuvo a la altura del momento político. El próximo paso es la toma de posesión, el 1 de enero de 2023, como presidente de la República de Brasil por tercera vez: su gobierno tendrá una tarea aún más ardua que la desarrollada hasta aquí.

En los últimos tres años, Lula y el PT han hecho bien lo que mejor saben hacer: articular, negociar y hacer campaña. A partir del año que viene, tendrán el reto de reconstruir un país destrozado, dialogar con un Congreso cuya política «fisiológica» tradicional se ha radicalizado hacia la derecha, y dar un rumbo a un gobierno formado por una coalición heterodoxa. Todo ello exigirá superar los límites de la primera versión del lulismo.

Cuando Lula asumió la Presidencia de la República en 2003, el índice de Gini en Brasil era de 0,583. Este índice mide la diferencia de ingresos entre los pobres y los ricos: varía de cero a uno y cuanto más bajo es, menos desigual es el país. El valor obtenido en Brasil indica que es una de las sociedades más desiguales del mundo. En la década de 1950, el índice era un poco más bajo. Durante la dictadura cívico-militar, que acentuó la concentración de los ingresos, subió a cerca de 0,6, y osciló en torno de este nivel durante tres décadas. Fue durante el segundo gobierno de FHC (1999-2002) cuando el Gini empezó a bajar, aunque de forma modesta.

Los gobiernos del PT, aprovechando un momento favorable en el mercado internacional, lograron producir la mayor caída histórica continua del índice de Gini en Brasil. En 2015, este se ubicó en 0,514. Aunque sigue siendo un valor elevado, el descenso es significativo, lo que indica una importante reducción de la pobreza en ese periodo. Entre las iniciativas que la explica se encontraban las políticas llevadas a cabo por el lulismo, como el plan Bolsa Família, el continuo aumento real del salario mínimo y el crecimiento económico impulsado por el aumento de la inversión pública y la expansión del crédito.

Además de reducir la pobreza, estas políticas contribuyeron a activar el mercado interno al permitir a una población históricamente excluida acceder a artículos básicos. Las raíces de la desigualdad brasileña generaron una masa miserable incapaz de participar en las actividades económicas. La política del lulismo dio la primera oportunidad para que una parte relevante de esta población diera un salto adelante. Y el movimiento fue significativo. La clase E, compuesta por los más pobres, representaba 28,1% de la población brasileña en 2003 y cayó a 10,9% en 2012. Las clases D y E englobaban conjuntamente a 96,2 millones de personas en 2003 y se redujeron a 63,5 millones en 2011. En consecuencia, la clase C pasó de 65,8 a 105,5 millones de personas en el mismo periodo.

Este gran aumento de la clase C creó el espacio para una nueva fase del lulismo. En ella, el gobierno afrontó la crisis económica mundial de 2008 con medidas anticíclicas, haciendo hincapié en el estímulo a las industrias del automóvil y la construcción. Las etapas anteriores, que sacaron a millones de personas de los estratos inferiores, fueron cruciales para que fuera «posible presentar a los capitalistas la perspectiva de vender coches y casas a una clase C ampliada en Brasil», como argumentó el politólogo André Singer. Desde la perspectiva de la actividad económica, este esquema fue un éxito. Cuanto más ascendía la gente, más aumentaba la demanda de bienes de consumo, lo que impulsaba las ventas y la producción en la industria. Entre 2006 y 2010, el PIB creció una media de 4,5% anual, el mayor ritmo sostenido en muchas décadas.

En este marco, en Brasil se volvió conocida –de forma distorsionada por ideólogos de extrema derecha– la formulación del concepto de hegemonía del filósofo Antonio Gramsci, que utiliza dos ideas que remiten a la tradición del pensamiento marxista: infraestructura y superestructura. La primera se refiere a las bases económicas y productivas de la sociedad; la segunda, a las concepciones prevalecientes del mundo. Para el pensador italiano, la hegemonía se establece por la capacidad de un bloque de poder de articular las condiciones materiales de la sociedad con la cultura, la moral y las ideas que rigen los modos de vida.

Pues bien, el lulismo no solo estaba transformando la infraestructura de la sociedad brasileña, sino también su superestructura. Entre otras cosas, porque un aspecto alimenta al otro. El periodo de crecimiento económico con inclusión alteró las concepciones del mundo predominantes en la sociedad. Cada vez más personas pasaron de la pobreza extrema a los estratos medios y comenzaron a aspirar a un futuro diferente para sus hijos. La privación absoluta fue dejando de ser el centro de las preocupaciones. Las nuevas generaciones pondrían otras demandas sobre la mesa, y estas estarían marcadas por el mundo en el que estos jóvenes comenzaban a vivir, un mundo que estaba experimentando un cambio acelerado.

En noviembre de 1994, un informe del Jornal do Brasil contabilizó 28 sitios web alojados en el país. Los que tenían acceso a la red para ver estas páginas eran una mínima parte de la población. Poco más de una década después, en 2006, Brasil tenía el segundo mayor número de accesos a YouTube del mundo, unos 21 millones de usuarios activos en MSN y una de las mayores comunidades de la red Orkut. En 2012, ya había 94 millones de usuarios de internet en el país.

La primera década del siglo XXI fue de entusiasmo por las posibilidades que abrían las tecnologías de la información y la comunicación. Surgió la cultura de los blogs, seguida de las redes sociales. El modelo broadcasting de los medios tradicionales empezó a ser cuestionado por la comunicación en red: en lugar de un canal de difusión y una audiencia pasiva, una maraña de actores que son emisores, distribuidores y receptores de mensajes. Los más diversos discursos contrahegemónicos fueron ganando espacio en la sociedad. Cada vez más grupos comenzaron a organizarse a través de internet. Junto con esto, llegaron las políticas de educación y cultura del lulismo.

Cuando Fernando Haddad se convirtió en secretario ejecutivo del Ministerio de Educación en 2004, presentó al ministro Tarso Genro la propuesta de incluir a 400.000 estudiantes en la educación superior sin costo alguno para el gobierno. Las universidades privadas no cumplían una norma, establecida en la Constitución de 1988, que las obligaba a ofrecer becas a cambio de las exenciones impositivas de las que disfrutaban. La propuesta de Haddad consistía en hacer cumplir la ley y regular la concesión de becas, centrándose en la inclusión de los estudiantes de bajos ingresos. Así nació el ProUni, un programa que produjo un salto en el acceso a la educación. En cinco años, de 2005 a 2010, el programa atendió a 750.000 becarios. Casi la mitad de las becas se ofrecieron a personas de raza «parda» o «negra». La inclusión también se vería impulsada por la expansión de Fies, un programa de créditos para la educación.

Junto con el mayor acceso a la educación privada, el gobierno comenzó a ampliar las universidades federales a través del programa Reuni. Se crearon nuevos campus en regiones desatendidas, y las universidades establecidas abrieron cursos nocturnos, atendiendo a los estudiantes con menores ingresos. El país pasó de 45 universidades federales en 2003 a 59 en 2010, y duplicó el número de plazas en ese periodo. Todo ello ha propiciado un importante crecimiento del acceso a la educación superior. En 2003, había algo menos de cuatro millones de alumnos matriculados en la enseñanza superior. Diez años después, esta cifra ya superaba los siete millones. El sector privado aumentó su porcentaje de participación, pasando de cerca de 70% de las vacantes en 2003 a casi 75% en 2013.

De este modo, se redujo la desigualdad sociorracial en la educación. En 2003, la tasa de escolarización de los blancos era cuatro veces superior a la de los negros; en 2009, esta proporción se redujo a 2,6 veces. Todo ello contribuyó a satisfacer aspiraciones de cambio que fomentó la inclusión económica. Las familias de origen pobre que llegaron a la clase C comenzaron a ver cómo sus hijos llegaban a la universidad. Y aunque había reservas sobre la calidad de las universidades privadas, la promesa de movilidad social del lulismo parecía hacerse realidad.

Como complemento, se produjo una democratización en el acceso a la cultura. En su discurso de toma de posesión como ministro en 2003, Gilberto Gil señaló el reto de «reducir la distancia del Ministerio de Cultura respecto de la vida cotidiana de los brasileños» y hacerlo »presente en todos los rincones de nuestro país». Hasta ese momento, las políticas culturales se limitaban en gran medida a la financiación a través de la Ley Rouanet, a la que accedían principalmente sectores de la elite y la clase media. Nada más asumir el ministerio, Gil invitó al sociólogo Juca Ferreira a dirigir la Secretaría Ejecutiva del ministerio. No es exagerado decir que ese dúo lideró una revolución en las políticas culturales brasileñas.

Una de las acciones más notables fue la de los Pontos de Cultura, insertada dentro del programa Cultura Viva. Esta política apoyó a los grupos que actuaban en los territorios, con una distribución equilibrada y basándose en un concepto amplio de cultura. En 2004, cuando se concibió la propuesta, se firmaron acuerdos con 72 grupos. En 2010, ya había más de 2.500 Pontos de Cultura repartidos por todo el país, con los proyectos más diversos. Esto recibían un recurso mensual del gobierno para llevar a cabo sus actividades, contaban con apoyo para comprar equipamiento y participaban en redes de intercambio.

En este periodo, surgieron políticas de fomento en varios ámbitos. Al amparo del Ministerio de Cultura, de sus organismos autárquicos e incluso de los gobiernos estaduales o alcaldías, estas políticas ampliaron enormemente el acceso a la producción y el consumo cultural. Muchos de ellos atendieron pequeños proyectos o proyectos alternativos, permitiendo que segmentos históricamente excluidos accedieran a los recursos. Todo ello supuso un importante número de agentes que aprobaban proyectos, organizaban espectáculos, exposiciones, seminarios, festivales, publicaciones y encuentros. Es difícil medir hasta qué punto esta fuerza cultural repercutió en el tejido social, transformando las visiones del mundo y fomentando perspectivas alternativas.

En esos años también se produjo un importante aumento de la movilidad internacional. Gracias a la estabilización económica, el tipo de cambio favorable y la expansión de los programas de intercambio, cada vez más personas comenzaron a viajar al extranjero. El programa Ciencia sin Fronteras, que comenzó en 2011, amplió esta movilidad a los estudiantes de grado. Al llegar a países con una historia de Estados de Bienestar, los jóvenes brasileños experimentaron un choque de mundos. Acostumbrados a una sociedad marcada por la alta desigualdad y el déficit de ciudadanía, a ciudades segregadas, entregadas al tráfico motorizado y a espacios públicos abandonados, estos jóvenes comenzaron a experimentar otras formas de vida: sociedades más igualitarias, con servicios públicos de calidad, con un uso intenso y bastante democrático de los espacios públicos, con sistemas de transporte público eficientes. Estas experiencias se compartieron con quienes no viajaron, que de alguna manera bebieron de esas experiencias.

El impacto de este conjunto de cambios no es trivial. De pronto, había una generación de brasileños que crecía en un entorno democrático, que se informaba y construía conexiones a través de internet, que tenía acceso a la producción y el consumo cultural, que ampliaba su presencia en la educación superior, que se conectaba con experiencias vitales de otros países, que veía cómo se reducía la pobreza y aumentaban las expectativas. Una generación empoderada, con mayor potencial crítico e imaginativo, y atravesada por un deseo aspiracional de cambio y la promesa de ascenso social.

En poco tiempo, esta nueva generación chocaría con el modelo de desarrollo hegemónico en Brasil. Y se daría cuenta de que el techo era bajo. Durante el primer gobierno de Rousseff, las limitaciones empezaron a salir a la luz. El lulismo había hecho ascender a la sociedad brasileña unos cuantos peldaños, en una escala sin precedentes en la historia del país. Pero entonces el ascenso se detuvo, como si una trampilla se hubiera cerrado sobre las cabezas de los que ascendían. Y la vida en los pasos intermedios no estuvo a la altura de las expectativas.

La redistribución del ingreso durante los gobiernos del PT se produjo sin que los de arriba se vieran afectados. Esto solo fue posible gracias al crecimiento económico de la época; aun así, el proceso tuvo sus perdedores. Como muestra el economista Marc Morgan, la mitad más pobre de la población brasileña aumentó su participación en la renta total de 11% a 12% entre 2001 y 2015, mientras que el 10% más rico pasó de 54% a 55% -dentro de este rango, el 1% más rico vio crecer su participación de 25% a 28%-. La parte media de la pirámide, en la que se encuentra un 40% de la población, vio caer su cuota de ingresos de 34% a 32%. En una estructura económica desigual como la brasileña, este núcleo que pierde ingresos es, en comparación con otros países, pobre.

Esta fue la primera contradicción del lulismo: mientras una gran parte de la población emigraba a estratos medios, estos eran estrangulados por un modelo de inclusión sin lucha de clases. Para que los más ricos y los más pobres ampliaran sus ganancias al mismo tiempo, alguien tendría que perder. Paradójicamente, estos fueron precisamente los sectores que se beneficiaron de las políticas de inclusión social. Mientras el crecimiento económico continuó, la pérdida porcentual de los sectores medios no molestó. Cuando la economía se ralentizó, se experimentó el apretón. Y ese lugar estrecho no era precisamente cómodo.

El modo de vida de la elite brasileña nunca se diseñó para que todo el mundo pudiera encajar en él. Como argumenté en el artículo «Vivendas do Alvorada», segmentos relevantes de los estratos más altos del país han optado durante mucho tiempo por soluciones privatistas cuya universalización sería inviable o incluso generaría efectos contrarios a los deseados. Se trata de un modelo de sociedad que no se basa en la idea de derechos, sino en la de privilegios, en el que no se puede democratizar la buena vida de los más ricos. Esta está estructurada por la organización territorial y las formas de desplazamiento.

El modo de vida privatizado que se ha intensificado en Brasil desde la dictadura tenía como engranaje central el automóvil privado. Sin automóviles, las clases altas no podían vivir en condominios, ir a los centros comerciales, vivir una vida apartada y sin contacto con los espacios públicos. El modelo nunca pretendió tener un alcance universal. No se trataba –como podría argumentarse que ocurrió en algunas ciudades estadounidenses– de adaptar las ciudades a la vida suburbana y vial, sino de producir un tipo de organización en la que coexisten dos modos de vida, con separaciones e intersecciones bien definidas: por un lado, las elites y la vida privatizada de condominios, centros comerciales, clubes y servicios privados, articulados en torno del automóvil; por otro, la mayoría pobre que frecuenta los espacios y servicios públicos subfinanciados y hace uso del transporte público y la movilidad activa.

Este modelo no fue inventado por el lulismo. Se remonta a la arraigada segregación nacional, profundizada al final de la dictadura. Pero el periodo de crecimiento de los gobiernos del PT le dio una aceleración sin precedentes, basada en la premisa de que no se trataba de formas de vida opuestas, sino de etapas de ascenso social. Desde esta perspectiva, los que históricamente habían sido relegados al estilo de vida de los pobres empezaron a tener la oportunidad de ascender en teoría al de los ricos, lo que se produjo mediante la migración a los servicios privados. Ante la mala calidad del transporte público, la gente compró autos y motos en cuotas; ante la lentitud de la educación pública, optó por las escuelas privadas; las dificultades con el Sistema Único de Salud (SUS) fomentaron la contratación de planes de salud privados; la falta de espacios públicos para el ocio y la recreación indujo la búsqueda de opciones privadas.

He aquí la segunda contradicción del lulismo: el ascenso social no fue acompañado de políticas de bienestar social urbano. La superación de las privaciones básicas elevó a las personas a un nivel superior, pero el paquete de servicios privados que había que contratar apenas podía ser costeado por los que habían ascendido. Estos gastos pesaban mucho sobre los que llegaban a la clase C, que algunos llamaban la «nueva clase media». El resultado fue un elevado endeudamiento familiar y la progresiva frustración de las expectativas. Además, la masificación de soluciones exclusivas genera impactos en todo el tejido social. La extensión de las ciudades por los nuevos condominios hizo que las distancias se alargaran. La proliferación de automóviles aumentó la degradación de los centros urbanos y la contaminación y repercutió en el transporte público. La vida cotidiana en las ciudades no estaba a la altura de las mejoras prometidas.

Si el descanso de la escalera en el que estaba la clase C era incómodo, el siguiente escalón era demasiado alto. Aunque hubo migración a las clases A y B, no alcanzó al 25% del total de personas que entraron en la clase C entre 2003 y 2011. Esto creó un conflicto para millones de jóvenes que comenzaron a acceder a la educación superior. Con el diploma en la mano, la mayoría de ellos no pudo encontrar un trabajo que se ajustara a sus expectativas. Como resume el economista Márcio Pochmann, que presidió el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) durante el segundo gobierno de Lula, 94% de los puestos de trabajo formales creados entre 2004 y 2010 no superaron 1,5 salarios mínimos. Una buena parte de ellos estaba en el sector de los servicios, en el telemarketing y en otras actividades marcadas por la precariedad.

Desde la apertura comercial iniciada por el gobierno de Fernando Collor de Mello, Brasil ha sufrido una fuerte desindustrialización. La participación de la industria manufacturera en el PIB se redujo de alrededor de 25% a principios de la década de 1990 a aproximadamente 12% en 2013. La caída ha provocado una disminución de los empleos de mayor productividad y mejor remunerados. Sin embargo, una mirada atenta a este proceso permite constatar que la desindustrialización fue selectiva, lo que es evidente en el caso del sector automotriz. Desde el Regime Automotivo promulgado por Cardoso en 1995, las políticas industriales solo han beneficiado a un eslabón de la cadena: los fabricantes de automóviles. Estos últimos se han visto favorecidos por políticas proteccionistas y diversas subvenciones. Sin embargo, los ensambladores representan alrededor de 5% de los puestos de trabajo de la cadena de producción de automóviles. El sector de las autopartes, más intensivo en mano de obra, fue debilitándose y comenzó a ser sustituido por importaciones.

En el segundo gobierno de Lula comenzó lo que sería el mayor boom automovilístico de la historia de Brasil. Entre 2006 y 2012, la matriculación de vehículos nuevos pasó de 1,9 millones de unidades al año a más de 3,8 millones. Este crecimiento fue impulsado por las exenciones fiscales del impuesto sobre los productos industrializados (IPI) para los fabricantes de automóviles, que alcanzaron los 10.500 millones de reales entre 2009 y 2013 (casi 5.000 millones de dólares a la cotización de 2013). Por no hablar de los beneficios en los niveles estaduales de la llamada «guerra de impuestos». El periodo fue muy rentable para los fabricantes de automóviles, que en 2008 enviaron a sus sedes el mayor volumen de recursos de la serie histórica. Entre 2005 y 2013, estas remesas superaron en casi 20.000 millones de dólares las inversiones realizadas en Brasil. Los estudios señalan que el margen de beneficio obtenido en Brasil era, por término medio, tres veces superior al que tenían las empresas en otros países.

En resumen, uno de los principales motores del desarrollo de la segunda fase del lulismo tenía pies de barro. Las enormes exenciones fiscales ofrecidas a los fabricantes de automóviles socavaron recursos que podrían haberse invertido en servicios públicos. Provocaron un aumento de las ventas, de la rentabilidad y de las remesas a sus casas matrices, pero no del empleo, que se mantuvo relativamente estable entre 1990 y 2010. Por otro lado, el crecimiento de las flotas ha producido una degradación de la vida urbana y ha afectado al transporte público. Con las calles congestionadas, los tiempos de viaje en autobús se dispararon. Esto aumentó los costos y presionó las tarifas al alza. La ausencia de políticas de transporte público desencadenó la bomba de relojería que finalmente estallaría.

Pocos lo entendieron cuando eclosionaron las manifestaciones de 2013, pero los elementos que había detrás eran reales y palpables. Los jóvenes recién llegados a la clase C, cuyas aspiraciones habían elevado las políticas de inclusión del lulismo, empezaban a ver el techo bajo, el descanso de la escalera incómodo y la puerta de salida estrecha. Los gobiernos del PT habían contribuido a que el hijo del albañil y la empleada doméstica pudieran ir a la universidad, pero no plantearon políticas para que pudieran vivir con calidad en el nuevo nivel, y mucho menos aspirar a seguir ascendiendo.

El lulismo se caracterizó por alojar tendencias conflictivas entre sí. Junto con la movilidad social ascendente y la transformación de los valores de los jóvenes, se produjo un aumento del conservadurismo popular, relacionado con la difusión de las iglesias evangélicas. A partir de cierto momento, una tendencia comenzó a alimentar a la otra, por oposición. Una nueva generación salió del armario y asumió las relaciones homosexuales en la esfera pública, algo que, hasta finales del siglo XX, estaba bastante restringido en el país. Las mujeres empezaron a enfrentarse cada vez más al sistema de opresión patriarcal. Este nuevo universo de valores se convirtió rápidamente en el blanco del campo conservador, en un tipo de reacción que la escritora norteamericana Susan Faludi denominó «backlash».

La población evangélica de Brasil ha crecido constantemente durante varias décadas. El catolicismo popular, que estuvo muy presente durante la dictadura militar y la redemocratización, ha ido perdiendo lugar frente a la teología neopentecostal. Varios investigadores han estudiado las razones y características de este proceso. Aquí vale la pena destacar un punto: cómo el mantenimiento de la precariedad de las periferias urbanas crea vacíos que son llenados por las iglesias. La Iglesia católica solía llenar este vacío mediante la solidaridad, a través de las comunidades eclesiales de base y el trabajo pastoral. Con la progresiva reducción de la presencia de la Iglesia católica en las periferias, las denominaciones evangélicas han ocupado el espacio con otros valores.

Esta es otra incoherencia del lulismo. En los años 90, los gobiernos municipales del PT fueron ejemplares en la elaboración de políticas públicas destinadas a mejorar las periferias de las ciudades. Los presupuestos participativos, que se hicieron conocidos en todo el mundo y se aplicaron en varias ciudades, reforzaron la ciudadanía y remediaron, si bien parcialmente, la precariedad de los barrios. La llegada del PT al gobierno federal no fue acompañada sin embargo de una política coherente para los graves problemas de las ciudades. Las políticas urbanas concebidas en la primera administración del Ministerio de las Ciudades no fueron priorizadas por el gobierno. A partir del final del primer gobierno de Lula, la cartera pasó a manos de un partido reaccionario y las políticas quedaron a merced de los contratistas.

La expansión de las iglesias evangélicas fue acompañada por el crecimiento de la «bancada de la Biblia» en el Congreso. Concebidas como proyectos de poder, algunas denominaciones evangélicas se expandieron a los medios de comunicación y la política. La elección de parlamentarios fundamentalistas ha ido creciendo año tras año. Y los conflictos con la otra vertiente del cambio social no tardaron en surgir. Pocos lo recuerdan, pero uno de los personajes más atacados en las calles en junio de 2013 fue el diputado Marco Feliciano, quien unos meses antes había ocupado la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y había iniciado un proyecto de ley que contemplaba la «cura gay». El enfrentamiento entre la bancada de los partidarios de la Biblia y una juventud moralmente progresista guiaría la política nacional en el periodo siguiente.

Otras tendencias conservadoras se cobijaron bajo el paraguas del lulismo. Una de ellas fue la normalización de lo que el filósofo Marcos Nobre denominó pemedebismo [en referencia al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, conocido por su pragmatismo]: el arreglo en el que un grupo «fisiológico» y conservador está permanentemente en el poder, sea cual fuere el matiz ideológico del gobierno, y opera mediante un sistema de acuerdos en las trastiendas. En la década de 1990, el modelo contó con la oposición del PT, que denunció las tramas de corrupción y levantó la bandera de la ética en la política. Pero con la adhesión del gobierno de Lula al pemedebismo, el sistema se quedó sin contrapesos. El blindaje del sistema político y la reproducción de sus vicios oligárquicos condujeron a la furia anticorrupción que finalmente desembocó en la Operación Lava Jato.

El periodo lulista también supuso un salto en la importancia de la agroindustria en el país. La desindustrialización en el sureste fue acompañada por el crecimiento de la producción de commodities y la consolidación de un fuerte sector agrícola en el centro-oeste. Volviendo a la terminología marxista, el crecimiento de la agroindustria produjo un cambio no solo en la base económica, sino también en la superestructura: reforzó un conjunto de valores y concepciones del mundo diametralmente opuestos a los que surgieron en los centros urbanos. Por un lado, la maquinaria agrícola, los agrotóxicos, la deforestación, los enormes automóviles, los valores conservadores; por el otro, la protección del medio ambiente, la vida urbana cosmopolita, el feminismo, los derechos LGBTI+, la despenalización de las drogas, etc.

Finalmente, la elite económica que se había llenado los bolsillos durante los gobiernos petistas comenzó a molestarse por los cambios sociales. Sus espacios privilegiados comenzaron a ser invadidos por los pobres. La gente se quejaba de que los aeropuertos parecían estaciones de autobuses y que una estación de metro como Higienópolis, ubicada en un exclusivo barrio paulista, atraería a «gente diferente». Cuando algunos jóvenes, en su mayoría negros, empezaron a pasear en grupo por los centros comerciales de las ciudades, fue un escándalo. La elite estaba perpleja ante la petulancia de quienes se atrevían a abandonar el inamovible lugar de origen y alterar la calma de sus zonas VIP. Los rolezinhos (fiestas alrededor de un coche) hicieron explícito que el hiato de la inclusión era más profundo. Las puertas de los centros comerciales se cerraron, dejando claro que el modo de vida privatizado brasileño no era para todos.

Las divisiones electorales de 2022 permiten apuntar algunas pistas sobre los retos del próximo gobierno. La segmentación por clase, género, raza, religión, grupo etario y territorio ilumina las tendencias resultantes que han chocado en Brasil desde principios de la década pasada. Además del gran rechazo de Bolsonaro entre las mujeres, fruto de la postura misógina, agresiva y violenta del candidato derrotado, los otros clivajes se refieren a cuestiones relacionadas con el Brasil que se ha transformado desde los gobiernos petistas.

En la base de la pirámide, Lula ganó las elecciones por goleada... En los estratos de ingresos medios, sin embargo, Bolsonaro obtuvo mejores resultados. Esto incluye a la clase media baja, que aumentó su piso durante los años del PT. La categoría «clases ingratas», utilizada en el debate internacional para la clase media baja que abrazó la extrema derecha, es de poca ayuda en este caso. Es más interesante entender cuáles son las aspiraciones de estos segmentos y cómo abordarlos desde una perspectiva progresista, como ha defendido la antropóloga Rosana Pinheiro-Machado.

Las principales promesas de la campaña de Lula para 2022 estaban dirigidas a la base de la pirámide: sacar al país del mapa del hambre de nuevo, aumentar el empleo, los ingresos y el acceso a la sanidad. Estas políticas son fundamentales, pero no es posible repetir la fórmula de hace 20 años. Será difícil tener un escenario económico favorable para una nueva etapa de inclusión «sin lucha de clases». Será necesario tomar de los más ricos para elevar el nivel de los más pobres. Una reforma que corrija la injusta fiscalidad brasileña puede ser el primer paso. Para ello, el nuevo gobierno tendrá que enfrentarse al descontento de las clases privilegiadas, que perderán algo de sus ingresos. Si no lo hace, corre el riesgo de no aportar las mejoras que promete a los más pobres.

Incluso si logra producir un nuevo ciclo de inclusión, el gobierno tendrá que dar el siguiente paso. El conjunto de políticas que podrían estructurar un Estado de bienestar urbano no estuvo en un lugar destacado en la campaña, aunque está presente en las formulaciones de sectores del PT. Si el próximo ciclo lulista reduce la pobreza y genera una nueva migración masiva a los estratos medios, ¿cómo será la vida de los que suban un escalón? ¿Cómo crear un modelo de movilidad ascendente que encaje en el presupuesto de estos sectores, estructurado en torno de la idea de derechos, vida urbana compartida y amplio acceso a los servicios públicos?

Otro público entre el cual Lula destacó en las últimas elecciones fue el de los jóvenes. En la mayoría de las encuestas, ganó con un buen margen entre los menores de 24 años. Este fue también el segmento en el que el candidato Ciro Gomes obtuvo la mayores porcentajes. Hay una parte importante de la juventud del país con valores progresistas que vuelve a apostar por el PT como alternativa electoral. Las aspiraciones de estos jóvenes se expresaron en las manifestaciones de 2013 -educación y salud «calidad FIFA», transporte público con tarifas bajas y eficiente, enfrentamiento a la corrupción, democratización del Estado-, en la primavera feminista y en las ocupaciones estudiantiles de la última década.

Del otro lado, Bolsonaro tuvo su mayor fuerza entre el electorado evangélico y en los estados del sur y del centro-oeste. El mandatario de extrema derecha reunió en su candidatura a los votantes que están en la base de las llamadas bancadas del buey, la Biblia y la bala (BBB). Durante los gobiernos de Lula y Rousseff, estos grupos se acomodaron, de una u otra manera, en la amplia coalición gobernante. Los representantes del sector agrícola dirigieron el Ministerio de Agricultura y elaboraron políticas favorables a sus negocios. Los partidos y las cadenas de televisión de los grupos neopentecostales fueron importantes aliados del gobierno. Con el fin del ciclo lulista, los sectores conservadores no parpadearon antes de unirse a la derecha radical y autoritaria.

El reacomodamiento de estas tendencias conflictivas no parece ser una opción en el próximo ciclo. El país se encuentra en una nueva polarización, y el bolsonarismo hará una estridente oposición, con el objetivo de volver al poder en 2026. Por supuesto, el próximo gobierno necesitará un armisticio con el liderazgo evangélico, los representantes del agro y la elite económica, pero tenemos que considerar esto como una etapa intermedia de un proyecto a largo plazo. Un proyecto orientado a una mayor transformación de la sociedad y que priorice los valores progresistas. Para ello será necesario estructurar políticas que mejoren efectivamente la vida de los sectores medios de los centros urbanos y creen aspiraciones colectivas de futuro vinculadas a este público.

El bolsonarismo no es solo un fenómeno ligado al resentimiento, sino también al deseo. Este proyecto reaccionario fue capaz de dar cohesión a las tendencias conservadoras, apuntando a un futuro. Un futuro ilusorio e inviable, pero es lo que está hoy sobre la mesa. Para debilitarlo, será necesario producir perspectivas reales de futuro que vayan más allá de la vuelta a los años dorados del primer lulismo. Esto solo puede ocurrir a través de un proceso incremental de cambio social, en el que las tendencias progresistas se fortalezcan a través de opciones políticas. El reto es enorme y parece difícil de ejecutar. Pero quienes vieron a Lula salir de la cárcel aquel noviembre de 2019 difícilmente podían imaginar que ganaría la carrera de obstáculos necesaria para asumir la Presidencia tres años después.

Nota: La versión original de este artículo en portugués se publicó en la revista Piauí el 30/10/2022 y está disponible aquí. Traducción: Pablo Stefanoni.