La maquinaria cultural del nazismo

enero 2025

En el libro La cultura en la Alemania nazi, el historiador Michael Kater desentraña cómo el nacionalsocialismo buscó instrumentalizar las artes para aislar progresivamente a la población judía y controlar a las masas. Además, indaga en los diversos modos en que el régimen del Tercer Reich apuntó contra todos aquellos materiales literarios y artísticos asociados al modernismo y a la cultura de izquierda.

Como parte de la colección «Hacer historia» –a cargo de Lila Caimari y Roy Hora–, la editorial Siglo XXI publicó por primera vez en castellano La cultura en la Alemania nazi, de Michael H. Kater. En esta obra, el profesor emérito de la Universidad de York y especialista en historia alemana del siglo XX analiza cómo el régimen del Tercer Reich montó una maquinaria propagandística apoyada en las artes –la pintura, la arquitectura, las letras, la música y el cine– y en los medios de comunicación –principalmente la radio y la prensa escrita– para perseguir a la comunidad judía, controlar a la población en su conjunto y proyectar los fundamentos nacionalsocialistas en Europa y el resto del mundo.

Mientras explora el avance de las medidas segregacionistas, las complicidades implícitas y explícitas de figuras de la cultura, las resistencias al nuevo orden (punto, quizás, insuficientemente explorado), las contradicciones internas del régimen y sus funcionarios, y el impacto de la guerra en el plan ideológico nazi, la obra plantea una pregunta crucial: ¿es posible la expansión de la creatividad, incluso con fines abyectos, en el marco de una tiranía?

El autor no solo pretende rastrear la escena cultural en la Alemania nazi, sino que propone analizar el periodo comprendido entre 1933 y 1945 a través de la lente de la cultura. Se trata de un proyecto ambicioso, respaldado por una copiosa bibliografía –de las 447 páginas del libro, 69 corresponden a citas– y una extensa trayectoria académica: Kater ha escrito siete libros sobre el nazismo y uno sobre la historia de la ciudad de Weimar, con énfasis en los actores de la cultura, las profesiones liberales y la intelectualidad.

El libro está organizado en siete bloques que funcionan como piezas de un análisis acumulativo; se extienden desde los intentos por abolir los resabios de la estética imperante hasta las estrategias de propaganda en los primeros años del régimen nazi y abarcan tanto las dificultades que surgieron durante la guerra como las secuelas culturales del totalitarismo.

Kater comienza formulando la tesis que ampliará a lo largo de la obra. Según su análisis, para que una impronta artística autóctona pudiera arraigar, era necesario eliminar la vanguardia que había cobrado fuerza durante la República de Weimar. Para esto, el régimen nazi atacó, sin distinción, a creadores judíos, de izquierda y modernistas. Y en ese proceso, embistió incluso contra personajes políticamente neutrales (como el escultor y escritor Ernst Barlach), pero también contra conservadores o adherentes a la extrema derecha o incluso filonazis -como el poeta Gottfried Benn y el pintor Emil Nolde, cuya obra fue incluida en la lista de «arte degenerado»–.

El capítulo inicial de La cultura en la Alemania nazi abarca los intentos de Adolf Hitler y sus acólitos por desmantelar los frutos de la explosión y libertad artística previas; el segundo aborda la cultura nazi en la etapa prebélica; el tercero examina el antisemitismo en el arte del Tercer Reich; el cuarto se adentra en la relación entre propaganda y cultura, y los efectos de la contienda mundial; el quinto analiza el destino de los emigrados; y el sexto, los intentos de resucitar el panorama creativo después de 1945, en una Alemania que buscaba despojarse de su pasado nazi (empresa que se extendería hasta bien entrada la década de 1970). En las conclusiones, el autor se aparta del desarrollo principal del texto para realizar una comparación entre las posibilidades culturales en los regímenes nazi, fascista y estalinista.

Siguiendo la línea del historiador y ensayista Saul Friedländer, Kater se pregunta por qué el ámbito cultural fue el primero del que los judíos alemanes fueron expulsados, trazando una conexión entre su destacada participación en el modernismo y su progresivo acorralamiento. Según el autor, la creación de listas negras de pintores, actores, músicos, periodistas y literatos de origen judío no era casual, sino que representaba un objetivo profundo, arraigado en la concepción política del Tercer Reich.

Consultado para este artículo, Kater explicó: «Los judíos, a través de su cultura, expresaban valores como la democracia, la libertad individual y, a veces, los derechos de las mujeres. En resumen, reflejaban elementos de la democracia parlamentaria que Hitler y sus seguidores aborrecían. Estos principios habían sido fundamentales en el auge modernista en Alemania, como en otras partes de Europa, desde antes de la Primera Guerra Mundial».

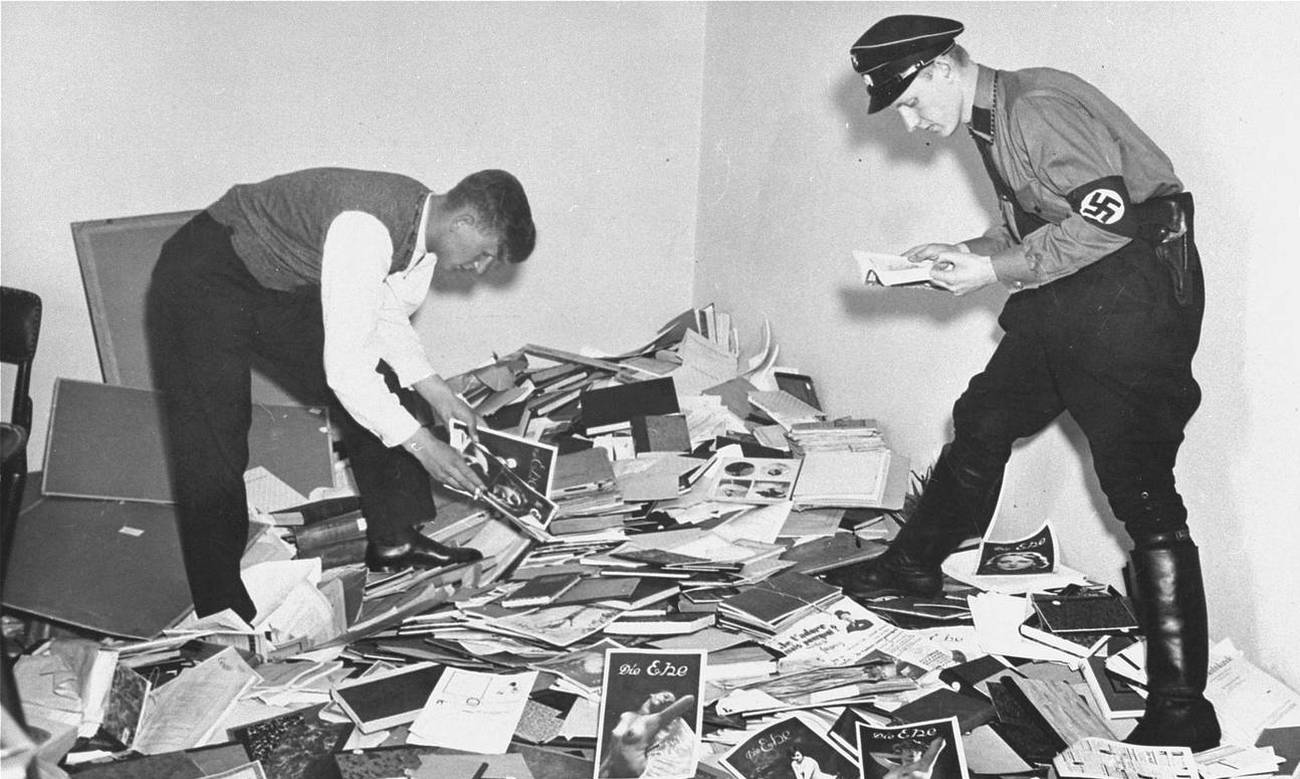

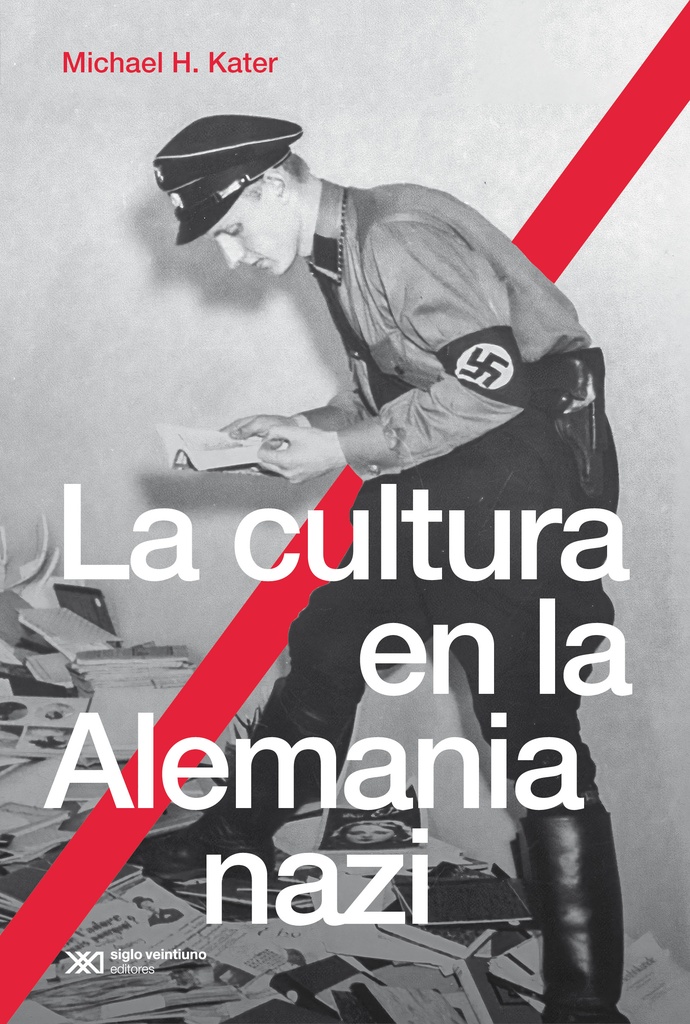

El pasaje resulta interesante porque no asocia el hostigamiento hacia los judíos en el arte únicamente a cuestiones religiosas, étnicas o «raciales», sino a la disidencia intelectual y a las ideas radicales que tanto preocupaban al nacionalsocialismo. La tapa de la edición en español del libro es ilustrativa en este sentido: muestra la famosa foto de un soldado nazi pisando pilas de artículos mientras hojea un ejemplar de la biblioteca del Instituto de Estudio de la Sexualidad en Berlín (abierto entre 1919 y 1933), justo antes de la destrucción del lugar y la quema de más de 10.000 libros. El centro, dirigido por el filólogo y médico judío Magnus Hirschfeld, defendía la legalización del aborto, abogaba por la educación sexual y luchaba por la despenalización de la homosexualidad, criminalizada en el artículo 175 del Código Penal desde 1872.

La elección de esta imagen no es casual: muestra el temprano vínculo entre la opresión cultural como vía de ostracismo al pueblo judío y las acciones de represión física. Aunque tanto por elección de su objeto de estudio como por decisión historiográfica el autor pone un mayor peso sobre la cuestión cultural (al menos hasta la Noche de los Cristales Rotos, en 1938, que entiende como un parteaguas), no minimiza la coacción por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, considera que el aislamiento de los ámbitos de socialización fue una precondición que habilitó la violencia abierta.

«La ‘guetización cultural’ de los judíos en la Alemania nazi después de 1933 allanó el camino hacia la Solución Final, al concentrar a los judíos activos culturalmente. Durante la guerra, esto permitió identificarlos, reunirlos y enviarlos a la muerte con mayor facilidad. Este era el propósito oculto del Jüdischer Kulturbund, donde se permitía a los judíos realizar actividades culturales que los nazis consideraban ‘judías’, como interpretar las obras de Felix Mendelssohn», afirma Kater. Se refiere a la Liga Cultural Judía, establecida por Angriff Hans Hinkel, designado por Hermann Göring y Joseph Goebbels para la «desjudeización» de la cultura alemana. Allí se congregó forzosamente a los artistas judíos, lo que facilitó su confinamiento y vigilancia. Tanto Kurt Singer (primer director artístico de la Kulturbund) como Werner Levie (último director relevante) fueron eventualmente capturados por los nazis.

No todos los vanguardistas tenían tendencias de izquierda (ni los tradicionalistas adscribían necesariamente al nazismo, ni siquiera a la derecha). Muchos no provenían de familias judías. Pero, en medio de decisiones caprichosas y unilaterales de jerarcas nazis y un clima de intolerancia, proliferaron, por medio de distintos mecanismos legales y paralegales de silenciamiento, los despidos y la cancelación masiva de artistas. Ya en Mi lucha, Hitler afirmaba que el cubismo y el dadaísmo –indistintamente– eran parte del «bolchevismo en el arte»; y, en 1933 y 1937, se refirió de igual manera al impresionismo y al expresionismo. El nazismo buscaba demostrar que los judíos y otros artistas habían caído en la trampa del «anarquismo» estético e intentaban introducir la «lucha de clases» en el campo artístico.

En este contexto, las películas de Fritz Lang fueron prohibidas por ser consideradas «demasiado expresionistas» para las autoridades, mientras que Lang fue sindicado como «medio judío» (en 1937, Goebbels oficializó la práctica corriente de «limpiar» a las instituciones culturales de judíos, «medio judíos» y personas con cuarta parte de sangre judía, a las que se calificó como «mestizos de segundo grado»). En 1932, Max Liebermann, famoso pintor impresionista judío alemán, renunció a la Academia de las Artes de Prusia tras más de una década, debido a la discriminación que enfrentaba. Pasó sus últimos años de vida apartado, hasta su fallecimiento en 1934, momento en que el gobierno nazi confiscó sus obras. Años más tarde, Hertha Thiele, quien había actuado en ¿Quién es dueño del mundo? (obra clásica del expresionismo izquierdista coescrita por Bertolt Brecht y llevada al cine en 1932), se negó a interpretar el papel de una novia de un «héroe nazi» y perdió su licencia de actriz. En 1937, los nazis inauguraron la muestra Arte degenerado, que concentraba pinturas modernistas (colgadas al revés, sin enmarcar, mal iluminadas y categorizadas, con citas de Hitler y Goebbels en las paredes), con el fin de ridiculizarlas y generar rechazo por parte de la masiva audiencia que asistió.

En el ámbito de la prensa, muchos periódicos fueron rápidamente adquiridos por el Partido Nazi a precios bajísimos. Gran parte de las plantillas fueron despedidas por poseer «ascendencia no aria» o «tendencias que podían estorbar la guía espiritual del público». Pero la embestida contra los judíos estuvo acompañada por un ataque contra los derechos sindicales y políticos de todos los trabajadores en su conjunto, mediante una serie de normativas. La más contundente, sancionada en abril de 1933, fue la Ley de Restauración del Servicio Civil Profesional. Esta acreditaba el cese de personas de orientación política «dudosa». Además, se podía prescindir de funcionarios estatales carentes de «inclinaciones correctas». La ley despojaba a los empleados civiles de sus derechos, incluyendo las jubilaciones, y marginaba a los «sospechosos». Futuras disposiciones (como las leyes raciales de Núremberg, de 1935) profundizaron el impacto de la legislación existente, con un claro énfasis racista.

Diversos interrogantes que ocupan a los especialistas en el Tercer Reich también son aludidos, aunque de forma tácita, por Kater, siempre desde la mirada de la cultura. Por ejemplo, ¿cuál era la extensión del antisemitismo en Alemania antes de 1933? ¿Qué tan maleable era la población alemana en su conjunto a la propaganda antisemita del régimen? ¿Qué rol ocupó Hitler, como individuo, en el devenir histórico?

Desde la Universidad de York, el autor amplía: «Los artistas judíos en la República de Weimar estaban a la par de los no judíos. Sus obras eran valoradas en todos los niveles culturales como aportes significativos a la sociedad. En los niveles más bajos, podían actuar como payasos o músicos en el Wintergarten o en la Scala de Berlín; en niveles más altos, eran actores de cine o teatro, como Elisabeth Bergner. Las expresiones de antisemitismo provenían exclusivamente de la derecha política, en su mayoría de los nacionalsocialistas».

Siguiendo los planteos de investigadores como Richard Evans, Kater desmitifica la idea de que los alemanes hayan sido siempre antisemitas. Por el contrario, afirma que «dos segmentos de la población alemana fueron los más influenciados por la propaganda contra la población judía: los antisemitas preexistentes, cuyas creencias se vieron reforzadas, y los miembros de las Juventudes Hitlerianas, quienes fueron sistemáticamente adoctrinados y lucharon por los valores nazis (y contra los judíos) ». Una falencia del texto es no detallar cómo estaban compuestos estos segmentos permeables a la ideología chovinista y demagógica oficial: ¿eran acaso las clases media y alta, los «desclasados» o una minoría obrera no organizada, como sugería el estudioso Ernest Mandel? ¿Qué peso tuvieron el terror y la falta de una alternativa política para evitar que se expresara una oposición más abierta?

Muchos trabajos sobre el nazismo giran en torno de ejes comunes: ¿fue el liderazgo de Hitler determinante? ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿Era un genio, un ser irracional o ambas cosas? Kater se anima a esbozar una respuesta desde la perspectiva cultural. Si bien le atribuye al Führer una inteligencia superior al promedio, con conocimientos profundos en temas como la teoría militar, dilucida que los saberes académicos y artísticos más refinados lo excedían. Aunque lo fascinaba el cine (y marcó su impronta en la dirección que tomó el régimen en este aspecto, prohibiendo personalmente cintas), tenía poco interés y formación musical. Además, sus dos intentos frustrados de ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena marcaron su carácter amateur y su odio a los profesores universitarios. «¿En qué medida su gusto mediocre influyó en la cultura del Tercer Reich como totalidad?», se pregunta el autor en el libro.

Kater afirma que «el fracaso de Hitler como artista no tuvo una influencia directa en el desarrollo cultural nazi, más allá de algunas opiniones que expresó. La mayoría de sus allegados (excepto Göring y Goebbels, con mejor educación) compartían un gusto similar, de clase media baja, cercano al kitsch, lo cual coincidía con las preferencias de la mayoría de los alemanes tras la eliminación de una elite crítica».

No es novedad que el nazismo coartó el pluralismo con el objetivo de imponer una estética propia. Sin embargo, para Kater, esta estética tuvo rasgos incipientes e incompletos, lo que constituye uno de los principales aportes de la obra. En su libro, atribuye el fracaso de una creación cultural orgánica a la falta de ideas originales, la escasez de talento, el choque entre las normativas y las decisiones erráticas de los dirigentes, así como a una burocracia excesiva. A esto se suman circunstancias que exceden el plano artístico: la guerra como catalizadora de contradicciones y sus efectos sobre la economía –repasados brevemente–— habrían marcado el fin del plan de Hitler y su ministro de Propaganda, Goebbels.

Para el nazismo, la cultura tenía tres fines propagandísticos: extender la cosmovisión nacionalsocialista (con una fuerte impronta antisemita, evidenciada en películas como El judío eterno, de 1940, dirigida por Fritz Hippler), entretener o distraer (como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial con el filme Münchhausen), y causar una buena impresión en gobiernos extranjeros. Sin embargo, perseguir un equilibrio entre estos objetivos resultó una tarea difícil, y el régimen fracasó en todos ellos, aunque en distintos grados.

La propaganda, a la que se destinaron ingentes recursos y peleas intestinas –como las disputas entre Goebbels y Alfred Rosenberg–, acompañó al régimen durante el periodo inicial victorioso de la guerra. No obstante, no logró respaldar los objetivos planeados ni en Alemania ni en los territorios ocupados, y mucho menos en el resto de Europa. Incapaz de generar algo novedoso, el nazismo produjo productos estéticos de bajo nivel que apelaban a tradiciones vetustas, combinadas con mensajes sobre la fuerza de la patria, la «pureza» aria y el rol maternal de las mujeres.

A esta altura, cabe plantear una nueva pregunta que no encuentra respuesta en el texto: ¿existieron intelectuales orgánicos dentro del nazismo que intentaron sistematizar una teoría cultural coherente? «Fuera del núcleo central, no podemos hablar de una teoría cultural nazi coherente. Aunque los líderes nazis estaban de acuerdo en principio, tenían concepciones distintas sobre la cultura y su uso propagandístico. Por ejemplo, Heinrich Himmler creía que el sistema universitario existente podía ser utilizado para la cultura nazi; Alfred Rosenberg, en cambio, pensaba que debían construirse nuevas universidades nazis», sostiene el profesor Kater.

Perspectivas e intenciones

La cultura en la Alemania nazi no solo amplía el análisis de un elemento clave del periodo, sino que, al poner el foco en el arte y los medios de comunicación, logra dar cuenta de diversas dimensiones sociales, legales, sindicales, políticas y bélicas del gobierno totalitario alemán. Entre sus múltiples aportes, el libro desarrolla tesis interrelacionadas que explican, por ejemplo, la vocación del Partido Nazi de liquidar la libertad de expresión y cualquier forma artística asociada a la República de Weimar, con el objetivo de imponer una nueva estética. Este propósito, no obstante, naufragó, en gran parte, debido a factores subjetivos –como las directivas caprichosas de los jerarcas y la mediocridad de los artistas cercanos al nazismo– y objetivos –la guerra y la economía–, que limitaron tanto la calidad como la efectividad de la propaganda y del entretenimiento nazi.

Michael Kater, autor erudito y prolífico, no elude la ambigüedad ni las contradicciones. «Desde el punto de vista de la Gestapo, acorralar desde una fecha tan temprana a los ‘judíos de la cultura’ –Kulturjuden, como los llamaban despectivamente los nazis– tenía sentido con miras a la logística de la aniquilación», escribe en el libro. En otro párrafo, señala que «la suerte de los judíos vinculados con la cultura no fue distinta de la de otros judíos» –ya que las medidas de discriminación y exterminio se aplicaron a todos–, aunque remarca que «hubo diferencias de cariz». Este énfasis cultural podría considerarse una sobreestimación del peso de la cultura en el régimen nazi, dejando en segundo plano otras cuestiones fundamentales, como el uso sistemático del terror interno, la falta de alternativas organizativas, los intereses de clase y la persecución a diversas disidencias (comunistas, socialdemócratas, homosexuales, gitanos). Ernest Mandel ya apuntaba en 1986 (en El significado de la Segunda Guerra Mundial) que si bien el antisemitismo germánico existió durante siglos, no fue una condición suficiente para el genocidio y la guerra.

Por otra parte, Kater es claro al identificar las intenciones propagandísticas del Partido Nazi, pero no desarrolla completamente el impacto que estas tuvieron sobre el público. Películas como Los Rothschild, El judío eterno o El judío Süss, diseñadas para retratar a los judíos como una «amenaza» para la «comunidad racial germánica», ejemplifican esta estrategia. El profesor sostiene que, a través de estas obras, «Goebbels podía quedarse tranquilo: de una manera u otra, (…) las lecciones del régimen habían calado» y que «las compuertas de la solución final podrían abrirse sin que muchos ciudadanos se preguntaran por qué desaparecían los judíos». En diálogo para este artículo, el autor matiza su posición, reconociendo que «películas como El judío Süss pudieron reforzar el desprecio ya existente hacia los judíos o afianzar prejuicios como la idea de que los judíos eran culpables de crímenes sexuales». A pesar de ello, la centralidad que se otorga a la maquinaria propagandística como herramienta de adoctrinamiento podría considerarse exagerada.

Este enfoque puede contrastarse con otros estudios clave sobre el nazismo, como el clásico Aquellos hombres grises, de Christopher Browning, que analiza cómo un batallón de «hombres comunes» participó en las masacres nazis bajo el influjo del racismo, la guerra y la disolución de las responsabilidades individuales en la burocracia. También con la aludida obra de Ernest Mandel que, de forma opuesta, enfatiza la capacidad del nazismo para aglutinar a las clases medias y altas, a los «desclasados» y a una minoría obrera no organizada, mientras el resto de la sociedad permanecía en silencio por el terror y la falta de alternativas políticas. O incluso con Richard Evans, quien en su conocida trilogía sobre el nazismo argumenta que fue la estabilidad económica y social lo que evitó que el descontento se transformara en una oposición amplia. ¿Dónde se posiciona Kater entre estas perspectivas? Si bien su análisis cultural es sólido, su obra no parece tomar una postura clara frente a estas dinámicas.

En las conclusiones, Kater se adentra en un terreno diferente y apela a una comparación entre la cultura nazi, la fascista y la soviética. Este análisis, aunque prometedor, carece del respaldo bibliográfico y argumentativo que caracteriza las secciones previas. Por ejemplo, señala que, a diferencia del nazismo, el régimen fascista italiano exaltaba la modernidad tecnológica. Sin embargo, comparte con el nazismo sus fracasos literarios y visuales, así como su exaltación de la guerra y la degradación con bases «raciales» y con fines expansionistas (en ese caso, de la población africana). Sobre el régimen soviético, Kater afirma que, culturalmente, habría sido el más opresivo de los tres. Aunque reconoce ciertos momentos de apertura durante el periodo de la Nueva Política Económica (NEP), desarrollada entre 1922 y 1928, pone un énfasis excesivo en la censura y llega a igualar la función del comisario de Instrucción Pública de la Rusia Soviética a la de Goebbels, a la vez que pasa por alto los logros artísticos y educativos de los primeros años de la Revolución Rusa. Incluso extiende la represión cultural del estalinismo a los orígenes mismos de la insurrección, como si este hubiera sido un desarrollo inevitable del proceso revolucionario.

Pese a estos puntos, en nuestra opinión discutibles, el historiador logra provocar reflexión y debate. Considera la eliminación de judíos «excepcionalmente creativos» como un «problema civilizatorio» que marcó un retroceso no solo para Alemania, sino para el mundo entero. También analiza la transición cultural tras la caída del nazismo: desde las justificaciones de artistas como Veit Harlan, quien afirmó haber filmado El judío Süss bajo presión –una especie de «obediencia debida» cultural– hasta el surgimiento de nuevas figuras que renovaron el panorama artístico alemán.

Para entender mejor cómo Alemania superó este legado, Kater ofrece una continuación imprescindible: After the Nazis: The Story of Culture in West Germany [Después de los nazis: la historia de la cultura en Alemania occidental] (Yale, 2023), donde explora la emergencia de jóvenes con mentalidad democrática, como Günter Grass y Joseph Beuys. Este largo y difícil proceso, que se extendió desde 1945 hasta bien entrada la década de 1970, marca un cierre necesario para reflexionar sobre los desafíos actuales, en un mundo marcado por la polarización y el avance de discursos autoritarios.